Содержание страницы

Автоматическая коробка переключения передач (АКПП) прошла долгий путь от громоздкого и медлительного устройства для премиальных автомобилей до высокотехнологичного агрегата, ставшего стандартом для большинства современных машин. Её главная задача — изменять передаточное отношение между двигателем и ведущими колесами без участия водителя, обеспечивая комфорт, оптимальный режим работы ДВС и, в современных реалиях, высокую топливную экономичность. В этой статье мы детально рассмотрим ключевые типы автоматических трансмиссий: классические планетарные, вальные (включая роботизированные DSG) и бесступенчатые (CVT), анализируя их конструктивные особенности, преимущества и недостатки на примерах знаковых моделей от GM, ZF, Mercedes-Benz, Aisin, Volkswagen и других гигантов индустрии.

1. Планетарные АКПП (ГМП) — нестареющая классика

Планетарные гидромеханические передачи (ГМП) являются основой основ в мире «автоматов». Их конструкция, основанная на планетарных редукторах, управляемых фрикционными элементами, доказала свою феноменальную надежность и способность передавать огромный крутящий момент. Рассмотрим эволюцию этого типа трансмиссий.

1.1. Трехступенчатая АКПП GM: основатель династии

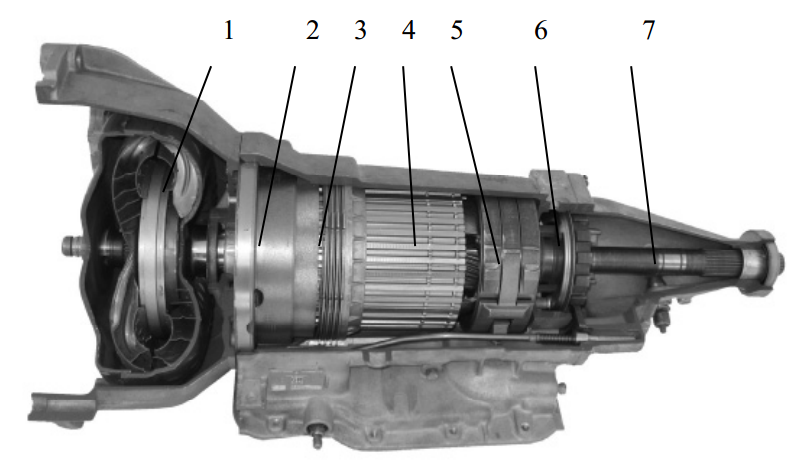

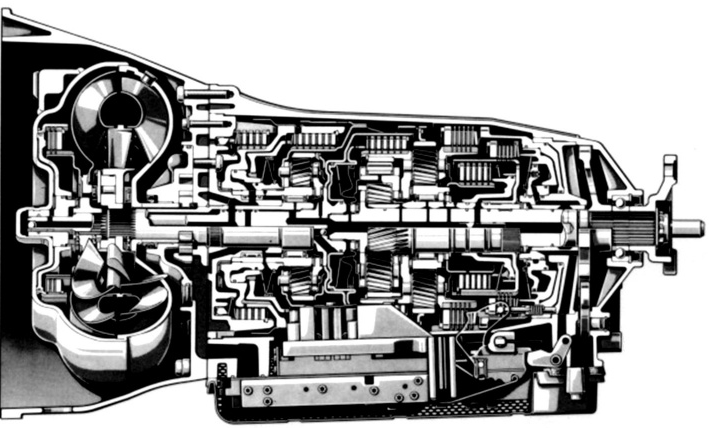

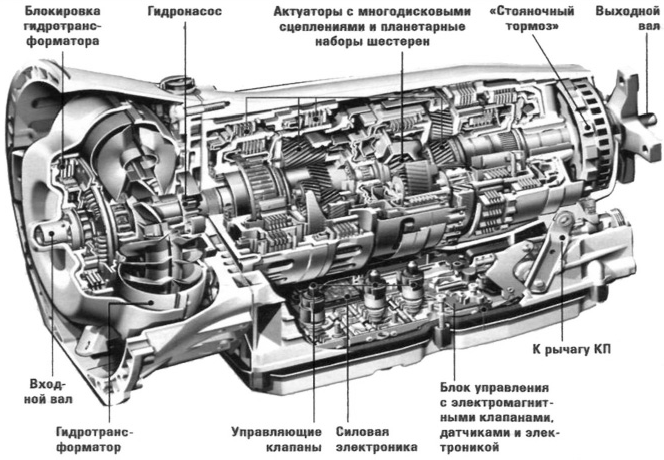

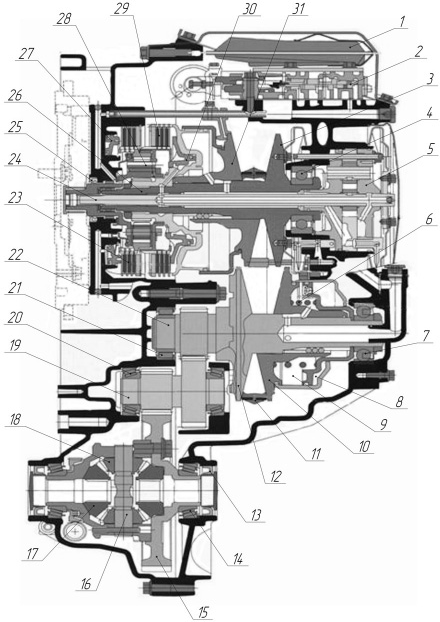

Одной из канонических конструкций является трехступенчатая АКПП от General Motors, предназначенная для автомобилей классической заднеприводной компоновки (рис. 1). Этот агрегат стал символом целой эпохи и заложил фундаментальные принципы, которые используются и по сей день.

Ключевыми компонентами этой гидромеханической коробки передач являются:

- Гидротрансформатор (ГДТ) — связующее звено между двигателем и коробкой, передающее крутящий момент через поток трансмиссионной жидкости (ATF).

- Масляный насос, создающий рабочее давление в системе управления.

- Планетарный механизм — сердце коробки, состоящее из солнечной шестерни, коронной шестерни и сателлитов, комбинация блокировок которых и создает разные передачи.

- Фрикционные элементы управления (пакеты фрикционов и ленточные тормоза), которые блокируют или соединяют элементы планетарного ряда по команде гидроблока.

- Гидравлический блок управления (гидроблок) — сложная система каналов и клапанов, управляющая потоками масла для переключения передач.

- Ведущий и ведомый валы, а также механизм парковки.

Рис. 1. Гидромеханическая коробка передач GM: 1 – гидротрансформатор; 2 – масляный насос; 3 – пакет фрикционов дискового тормоза; 4 – планетарный механизм; 5 – ленточный тормоз; 6 – механизм парковки; 7 – ведомый вал

Принцип работы гидротрансформатора и масляного насоса

Гидротрансформатор, расположенный в кожухе между ДВС и АКПП, — это не просто «гидравлическое сцепление». Его уникальность в способности увеличивать крутящий момент в начальный момент движения. Специальная изогнутая форма лопаток насосного колеса придает потоку масла дополнительное ускорение, а лопатки турбинного колеса спроектированы так, чтобы максимально эффективно поглотить эту энергию. Наибольшее увеличение момента происходит, когда автомобиль стоит на месте, а двигатель работает на повышенных оборотах (например, при старте), что обеспечивает плавный и мощный разгон.

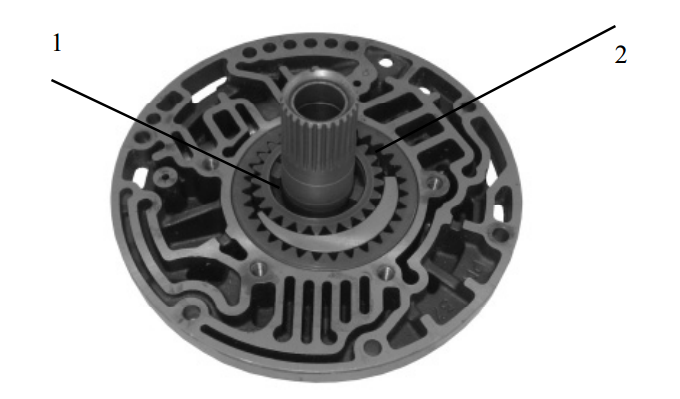

Для циркуляции рабочей жидкости и создания давления в АКПП GM используется масляный насос шестеренчатого типа с внутренним зацеплением (рис. 2). Его ведущая шестерня приводится ступицей гидротрансформатора. Производительность насоса напрямую зависит от оборотов коленвала. Чтобы избыточное давление на высоких оборотах не повредило компоненты АКПП, в гидравлической системе сразу после насоса установлен регулятор давления, который поддерживает стабильное рабочее давление в основной магистрали.

Рис. 2. Масляный насос: 1 – внутреннее зубчатое колесо; 2 – внешнее зубчатое колесо

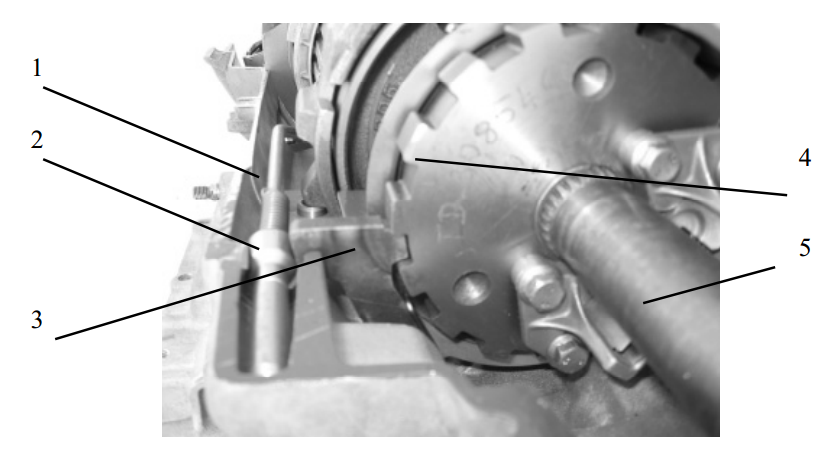

Механизм парковки (Parking)

Для надежной фиксации автомобиля на стоянке служит механизм парковки (рис. 3). Он состоит из тяги, соединенной с селектором, блокировочного упора (собачки) и зубчатой шестерни, жестко закрепленной на ведомом валу коробки. При переводе селектора в положение «P», упор входит в паз шестерни и механически блокирует вращение выходного вала, а следовательно, и колес. Это простая и очень надежная система.

Рис. 3. Механизм парковки в положении «парковка включена»: 1 – тяга; 2 – блокировочный конус; 3 – блокировочный упор; 4 – блокировочная шестерня; 5 – ведомый вал

Объем заливаемой эксплуатационной жидкости (ATF) в классическую АКПП GM составляет около 3,5 литров, что является довольно скромным показателем по современным меркам.

1.2. Гонка за передачами: от 5 до 8 ступеней

Уже в начале 90-х годов стало очевидно, что трех и даже четырех ступеней недостаточно для оптимальной динамики и экономичности. Инженерная мысль, подстегиваемая появлением 6-ступенчатых МКПП, устремилась к созданию многоступенчатых «автоматов». Пионерами в этом направлении стали немецкие компании ZF и Mercedes-Benz.

Переход на пять ступеней позволил значительно улучшить тяговые характеристики и снизить расход топлива. Однако это потребовало введения третьего планетарного ряда, что увеличило длину агрегата до 500–650 мм. Такие АКПП отлично подходили для заднеприводных седанов, но были слишком громоздкими для популярных переднеприводных автомобилей с поперечным расположением двигателя, где монтажная длина ограничена 350-400 мм. Эта проблема стимулировала разработку более компактных конструкций, таких как JATCO JF506E (рис. 4), где планетарные ряды располагались в две линии для уменьшения общей длины.

Рис. 4. Разрез АКПП JATCO JF506E

Компания Mercedes-Benz ответила созданием легендарной 5-ступенчатой АКПП с индексом 722.6 (рис. 5). В ее конструкцию входили три планетарных ряда, три сцепления, три тормоза и две обгонные муфты. Особенностью этой коробки стало уменьшенное число разомкнутых фрикционных элементов на каждой передаче, что снизило гидродинамические потери и повысило КПД.

Рис. 5. Трансмиссия Mercedes Benz 722.6

1.3. Эпоха 6-ти, 7-ми и 8-ступенчатых АКПП

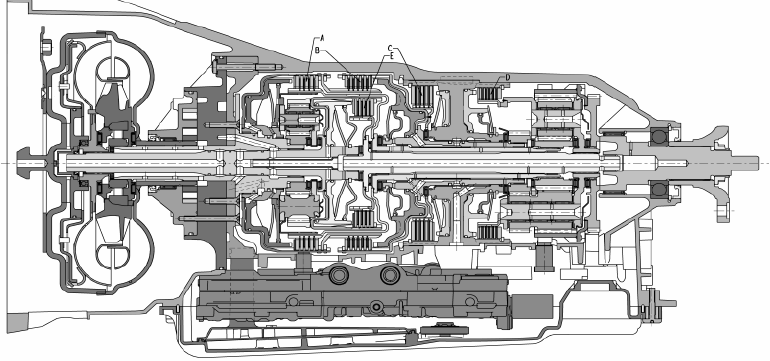

Следующим революционным шагом стало появление в 2001 году шестиступенчатой АКПП ZF-6HP-26 (рис. 6), дебютировавшей на автомобилях BMW 7-й серии. В ее основе лежит гениальная кинематическая схема Лепелетье, использующая всего два планетарных ряда (один из них — сдвоенный типа Равиньо) и пять управляющих элементов (три сцепления и два тормоза). Эта схема позволила получить шесть передач переднего хода и одну заднего.

Рис. 6. Разрез АКПП 6НР-26

Ключевым преимуществом ZF-6HP-26 стало расширение кинематического диапазона (отношение передаточного числа низшей передачи к высшей) до Дк = 6.04. Это позволило двигателю дольше работать в зоне оптимальных оборотов, что привело к снижению расхода топлива на 5–7% и улучшению динамики разгона на 1–5% по сравнению с 5-ступенчатыми аналогами. Более того, благодаря рациональной компоновке, новая коробка оказалась на 30 кг легче и на 50 мм короче предшественницы ZF-5HP-24.

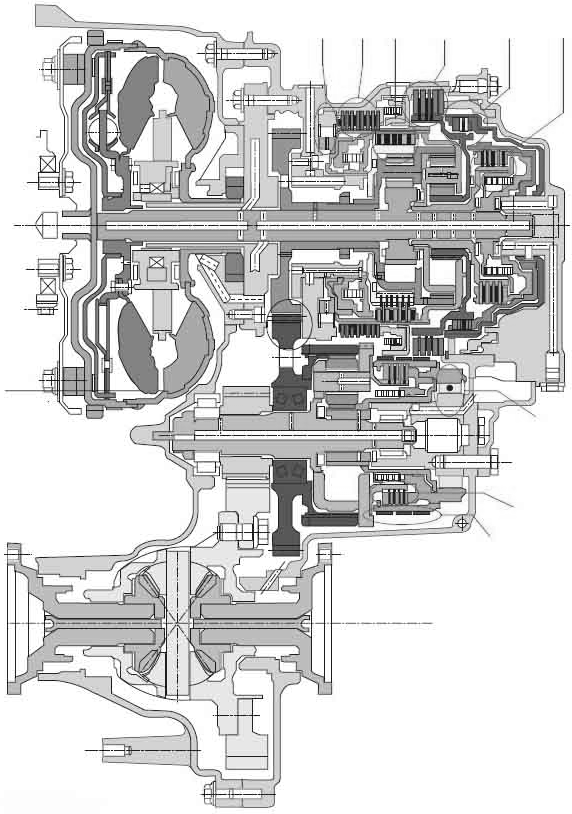

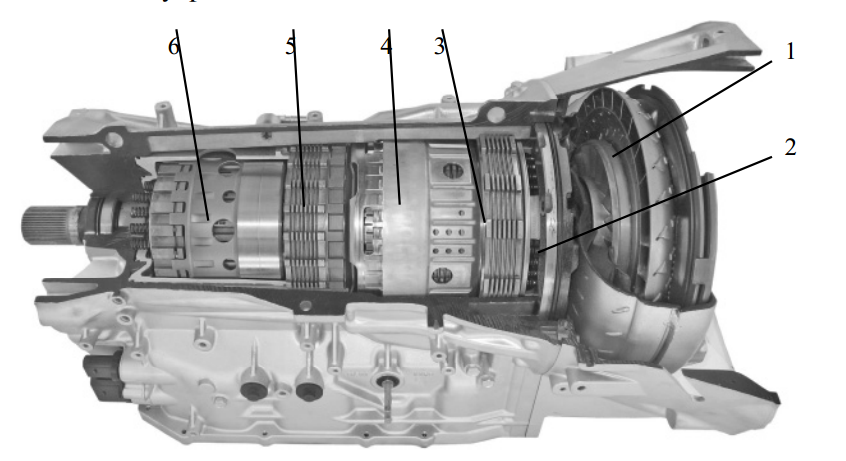

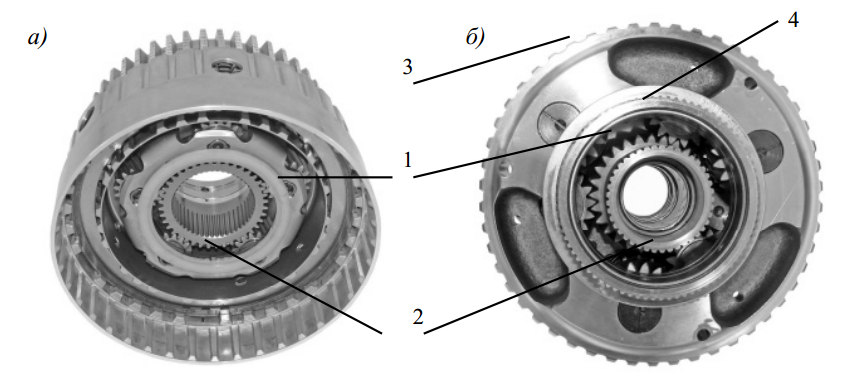

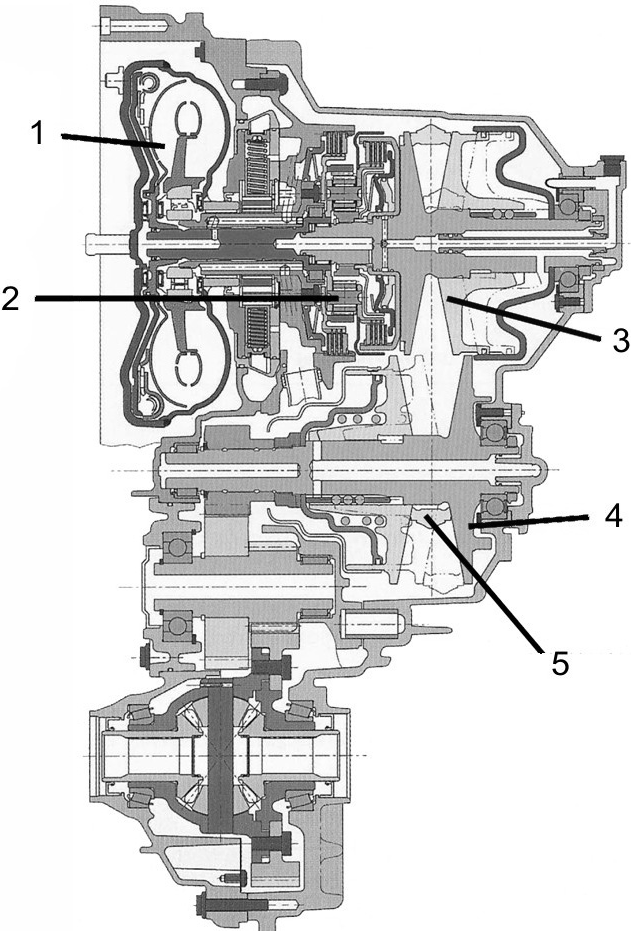

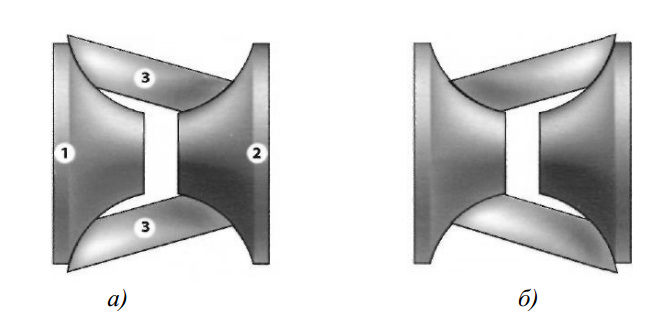

Японская компания Aisin также представила свою успешную 6-ступенчатую ГМП (рис. 7). В ее конструкции используется два планетарных механизма (рис. 8), блокируемый гидротрансформатор и продвинутый электрогидравлический блок управления. Электронный контроль позволил реализовать функцию самодиагностики и адаптации. Блок управления непрерывно отслеживает износ фрикционных дисков и изменение вязкости масла (ATF) в зависимости от температуры, внося коррективы в алгоритмы переключения. Это, в сочетании с современными синтетическими жидкостями, позволило значительно увеличить ресурс АКПП до 300 и более тысяч километров пробега без замены масла.

Рис. 7. Гидромеханическая коробка передач Aisin: 1 – гидротрансформатор; 2 – масляный насос; 3 – дисковый тормоз первого планетарного ряда; 4 – первый планетарный ряд; 5 – дисковый тормоз второго планетарного ряда; 6 – второй планетарный ряд

Рис. 8. Планетарные механизмы: а) первый; б) второй; 1 – сателлиты; 2 – солнечная шестерня; 3 – шлицы дискового тормоза; 4 – шлицы обгонной муфты

В 2004 году Mercedes-Benz представил семиступенчатую АКПП 7G-Tronic (722.9) (рис. 9) для мощных двигателей. Расширение диапазона до Дк = 6.01 и добавление двух повышающих передач позволило улучшить разгон в крейсерском диапазоне 60–120 км/ч на 5% и снизить расход топлива на 4-5%.

Рис. 9. АКПП Mercedes 722.9

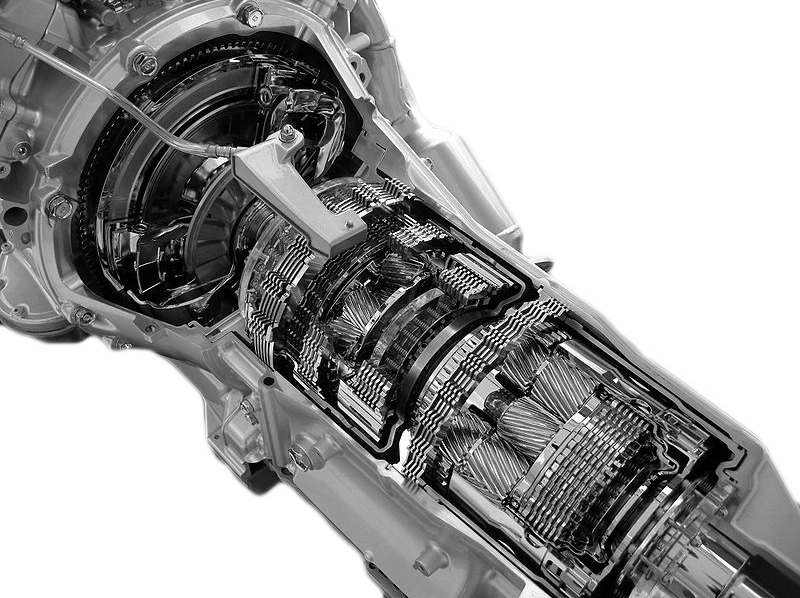

Апогеем развития ГМП стала восьмиступенчатая АКПП от ZF (рис. 10), которая экономит до 6% топлива по сравнению с 6-ступенчатой версией. Секрет ее эффективности — в использовании четырех планетарных рядов и пяти управляющих элементов, из которых на любой передаче активны только два. Это минимизирует внутренние потери. Конструкция также предусматривает возможность интеграции гибридного привода.

Рис. 10. Восьмиступенчатая гидромеханическая коробка передач ZF

1.4. Российские разработки: АКПП «КАТЕ»

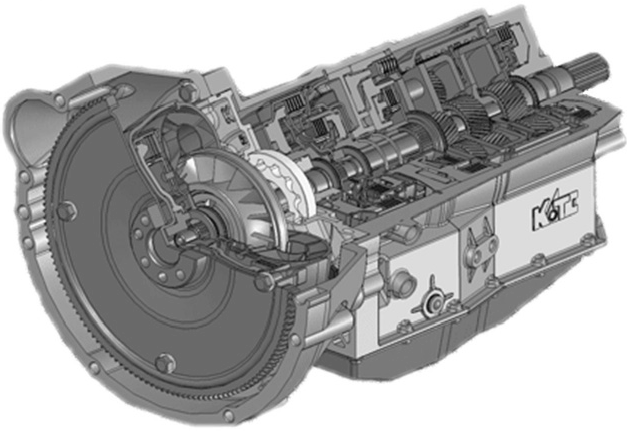

В России разработкой и производством автоматических трансмиссий занимается компания «КАТЕ». Их шестиступенчатая АКПП «RL608» (рис. 11) и семиступенчатая «FT703» (рис. 12) обладают рядом уникальных особенностей.

Трансмиссия «RL608» рассчитана на крутящий момент до 300 Н·м и оснащена многодисковой муфтой блокировки гидротрансформатора, что повышает ее ресурс. Ключевое преимущество — низкое управляющее давление (до 10 атм. против 20–25 атм. у зарубежных аналогов), что снижает нагрузку на масляный насос и экономит до 8-10% мощности двигателя.

Рис. 11. Шестиступенчатая трансмиссия «RL608» компании «КАТЕ»

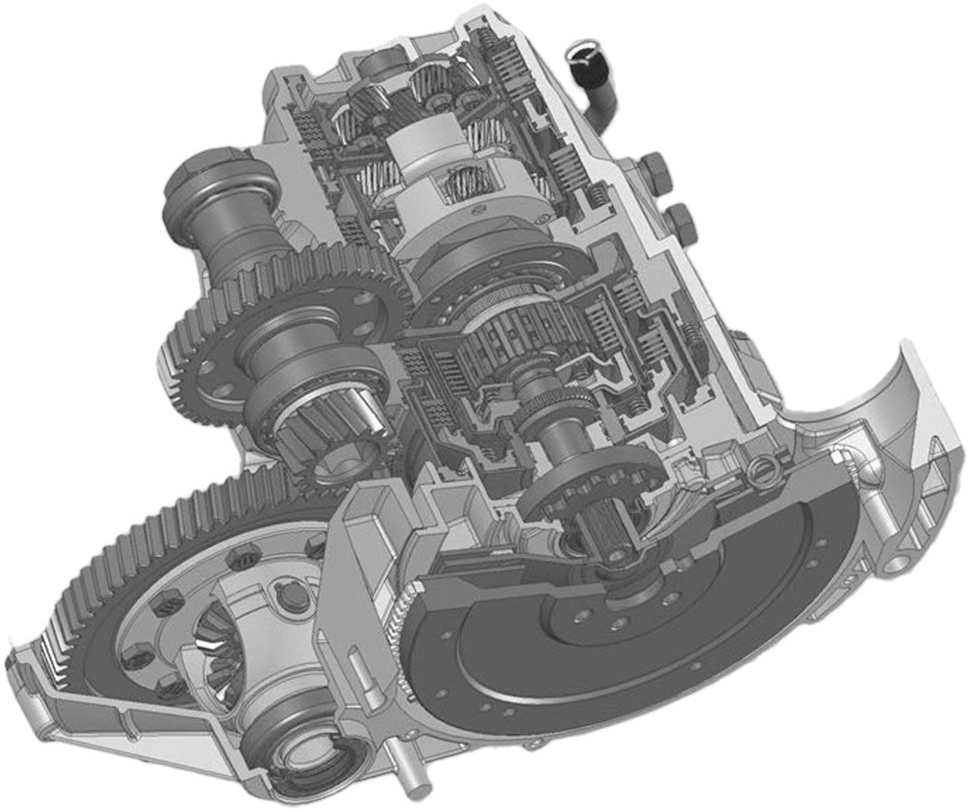

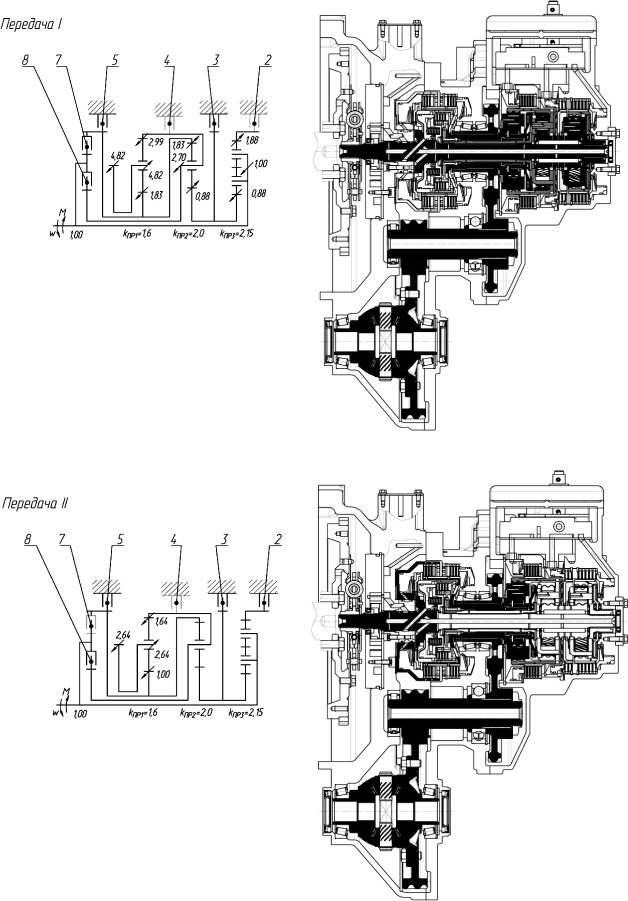

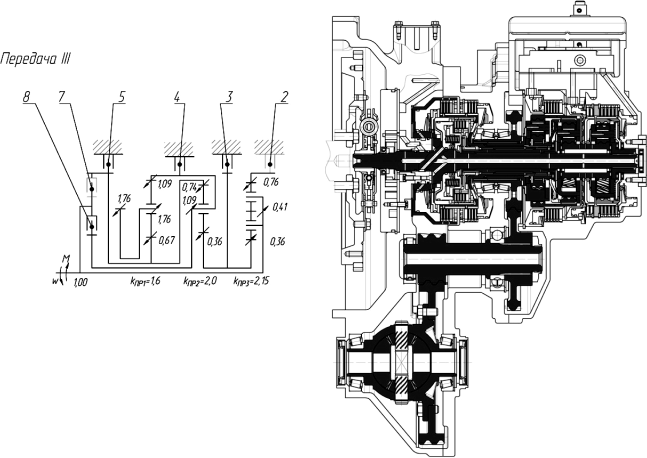

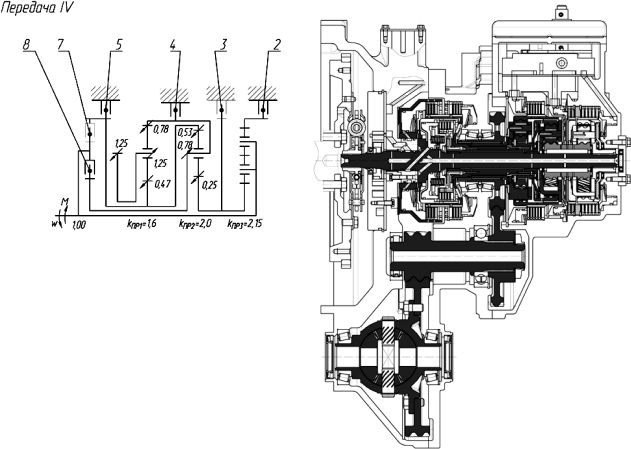

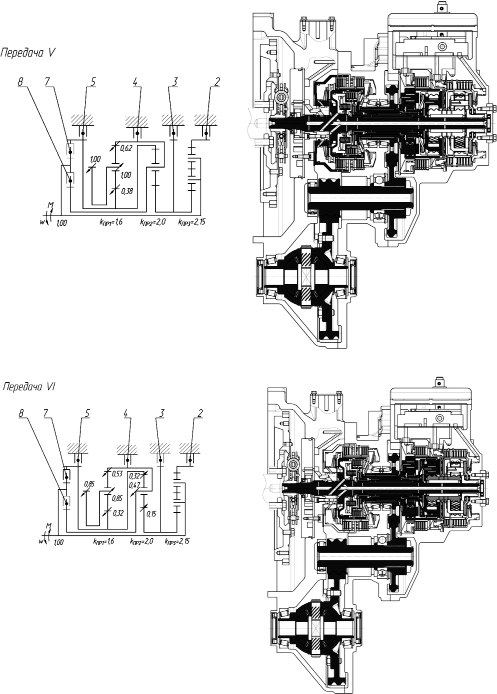

Семиступенчатая «FT703» для переднеприводных автомобилей (момент до 175 Н·м) еще более революционна. В ней отсутствует гидротрансформатор — трогание с места осуществляется одним из рабочих фрикционов. Уникальная запатентованная кинематическая схема с тремя планетарными рядами и шестью элементами управления делает ее одной из самых компактных и технологичных в своем классе. На рисунках 13-16 показаны схемы включения передач этой инновационной АКПП.

Рис. 12. Семиступенчатая трансмиссия «FT703» компании «КАТЕ»

2. Конструкции вальных и роботизированных АКПП

Несмотря на доминирование планетарных конструкций, вальные автоматические коробки передач заняли свою важную нишу, особенно в сегменте компактных переднеприводных автомобилей и в виде высокопроизводительных роботизированных трансмиссий.

2.1. Вальные автоматы: решение для компакт-класса

Основное отличие вальной АКПП от планетарной — в ее компоновке, схожей с механической коробкой передач. Она использует параллельные валы с наборами шестерен, а переключение происходит с помощью фрикционных муфт. Для заднеприводных авто такая схема (соосная) менее выгодна, так как требует минимум двух пар шестерен в зацеплении на каждой передаче, что снижает КПД. Однако для переднеприводных машин с поперечным расположением ДВС двухвальная схема идеальна: она компактна и обеспечивает высокий КПД (ηм3 ≈ 0.98), так как на каждой передаче работает только одна пара шестерен (включая главную передачу).

Первой массовой пятиступенчатой вальной АКПП стала Mercedes-Benz 722.7 (рис. 17), разработанная для компактных автомобилей A-класса. Она позволила оснастить «автоматом» машины, для которых планетарные АКПП были слишком громоздкими. Коробка имеет три вала и шесть фрикционов, реализуя 5 передач переднего хода и задний. Ее кинематический диапазон Дк = 5.37 был существенно шире, чем у 4-ступенчатых аналогов, что положительно сказалось на динамике и экономичности.

Рис. 17. Разрез АКПП МВ 722.7

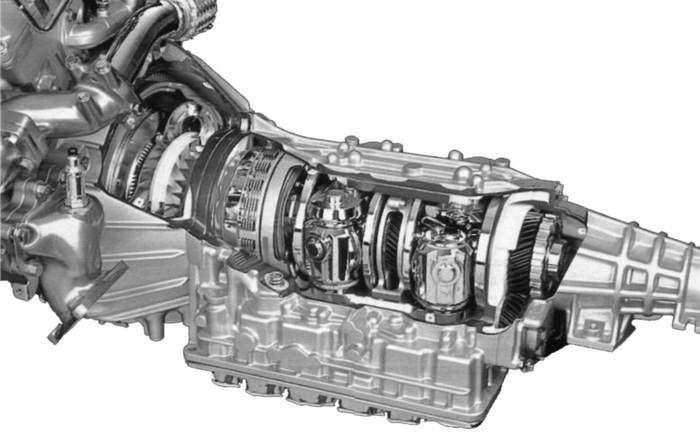

2.2. DSG и PSG: революция двойного сцепления

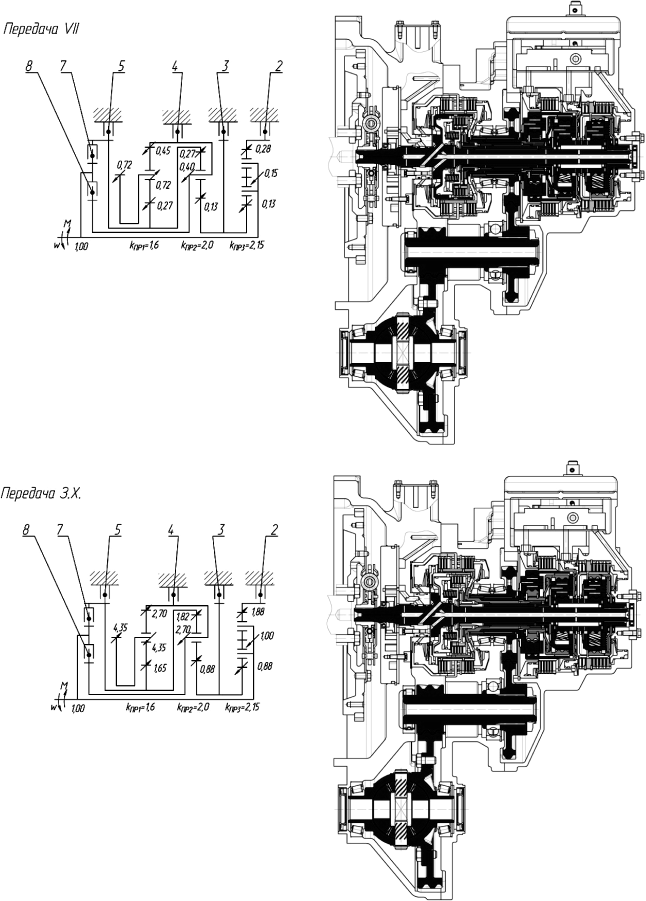

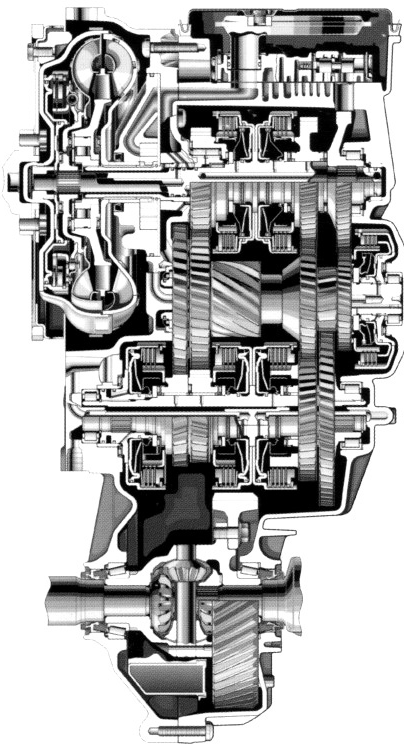

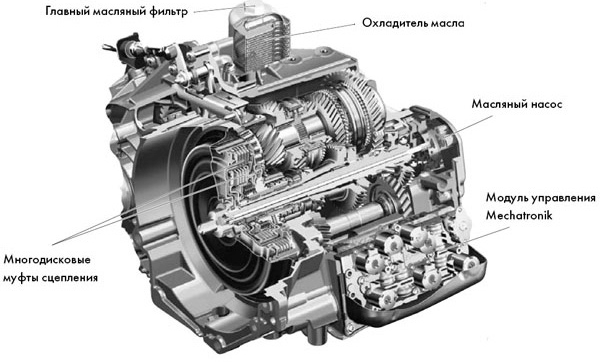

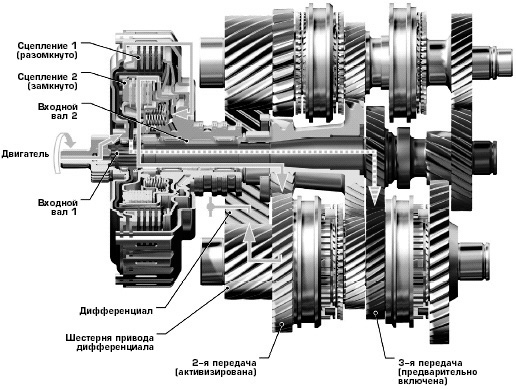

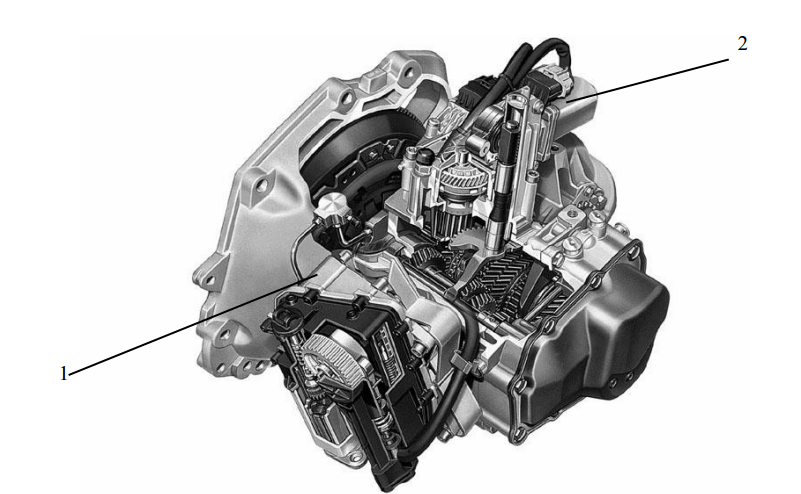

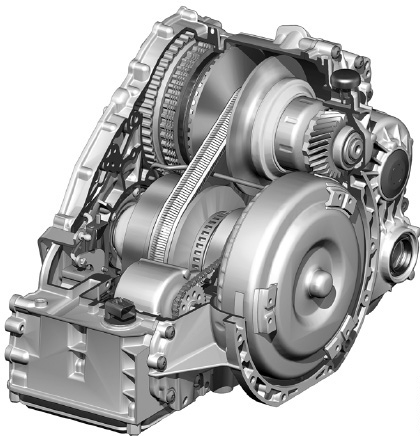

Настоящим прорывом в вальных трансмиссиях стало появление в 2003 году коробки DSG (Direct Shift Gearbox) от концерна Volkswagen (рис. 18). По сути, это две механические коробки передач в одном корпусе, каждая со своим сцеплением. Одно сцепление отвечает за нечетный ряд передач (1, 3, 5, R), а второе — за четный (2, 4, 6).

Рис. 18. Трансмиссия «DSG» концерна Volkswagen

Принцип работы гениален: когда автомобиль едет, например, на 1-й передаче, первое сцепление замкнуто, а вторая передача уже заранее включена на втором валу, но ее сцепление разомкнуто (рис. 20). В момент переключения блок управления (мехатроник) синхронно размыкает первое сцепление и замыкает второе. Переключение происходит без разрыва потока мощности, занимая сотые доли секунды. Это обеспечивает динамику разгона, превосходящую даже МКПП, и высокую топливную экономичность.

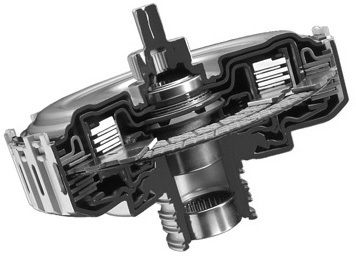

Существует два основных типа DSG:

- С «мокрыми» сцеплениями (как на рис. 19): многодисковые фрикционы работают в масляной ванне. Они способны передавать больший крутящий момент (например, 6-ступенчатая DQ250) и лучше охлаждаются.

- С «сухими» сцеплениями: используются для менее мощных двигателей (например, 7-ступенчатая DQ200). Они проще, дешевле и имеют более высокий КПД, но более чувствительны к перегреву в пробках.

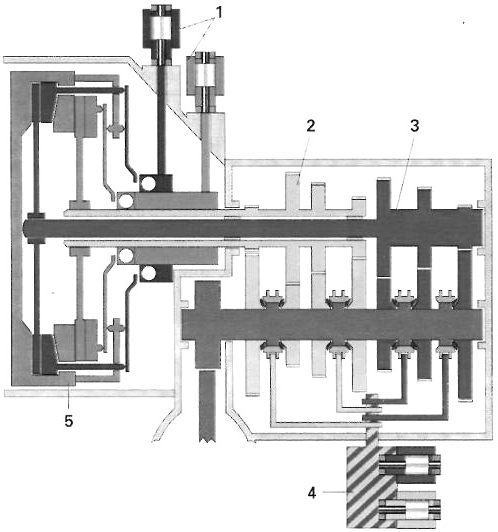

Более простая и дешевая версия технологии — PSG (Parallel Shift Gearbox) (рис. 21) с двумя сухими однодисковыми сцеплениями и электромеханическим приводом.

Рис. 21. Трансмиссия «PSG»: 1 – актюаторы сцеплений; 2 – шестерни четных передач; 3 – шестерни нечетных передач; 4 – привод переключения; 5 – двухдисковое сцепление

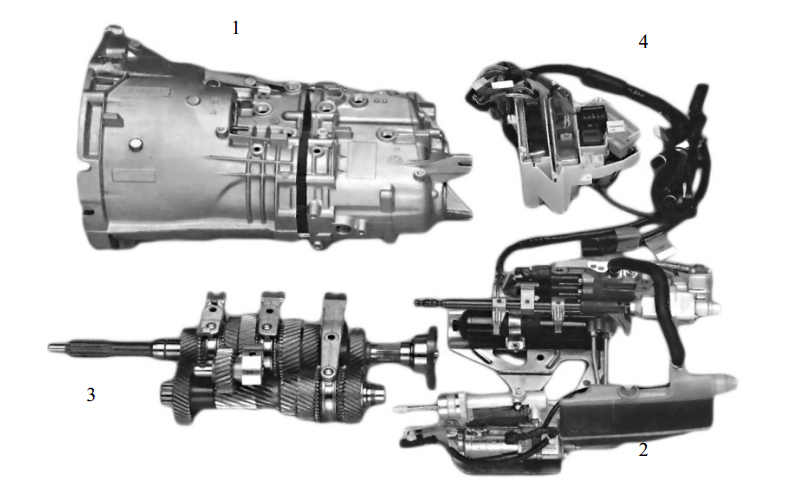

2.3. Бюджетные «роботы»: компромисс цены и комфорта

Существуют и более простые автоматизированные коробки, такие как «Easytronic» от Opel (рис. 23) или «SMG» от BMW (рис. 24). По сути, это обычная МКПП, в которой функции выжима сцепления и переключения передач выполняют сервоприводы (электрические или гидравлические). Такие коробки дешевле в производстве, но их главный недостаток — ощутимые рывки и задержки при переключениях, так как поток мощности прерывается. Несмотря на это, они постоянно совершенствуются и находят применение на бюджетных моделях.

3. Конструкции бесступенчатых передач (CVT) — максимум плавности

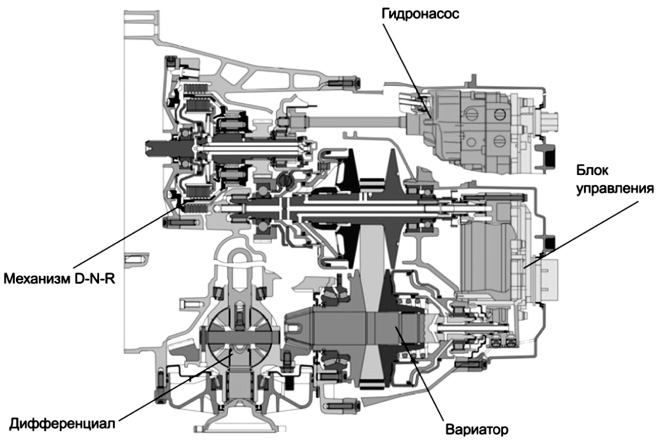

Бесступенчатые трансмиссии, или вариаторы (CVT), представляют собой третий фундаментальный тип «автоматов». Их ключевое преимущество — способность плавно изменять передаточное число в широком диапазоне, поддерживая обороты двигателя на оптимальном уровне для максимальной мощности или экономичности.

3.1. Клиноременные и клиноцепные вариаторы

Самая распространенная конструкция — клиноременной вариатор. Он состоит из двух пар конических дисков (шкивов) — ведущего и ведомого, соединенных специальным металлическим ремнем (гибким элементом Van Doorne). Гидравлическая система сдвигает или раздвигает половинки шкивов, заставляя ремень перемещаться по разным радиусам и тем самым плавно меняя передаточное отношение.

Яркий пример — АКПП «Ecotronic» от ZF (рис. 25), разработанная для переднеприводных автомобилей. Для реализации заднего хода и нейтрали в ней используется дополнительный планетарный механизм с фрикционными муфтами. В более мощных версиях, таких как CFT-23 (рис. 26), для плавного трогания и защиты ремня от ударных нагрузок применяется гидротрансформатор.

Рис. 25. Разрез АБКП «Ecotronic» (VT1F)

Концерн Volkswagen для автомобилей Audi разработал вариатор «Multitronic» (рис. 27), способный работать с двигателями с крутящим моментом до 330 Нм. Его особенность — использование вместо наборного ремня прочной металлической цепи. Это позволило расширить диапазон регулирования до Дк = 6.0, обеспечив выдающуюся динамику и экономичность.

Рис. 26. Разрез АКПП «Ecotronic» CFT-23 с гидротрансформатором

Рис. 27. Разрез АКПП «Multitronic»

Важность правильной рабочей жидкости

Вариаторы крайне чувствительны к качеству и состоянию трансмиссионной жидкости. Она должна не только смазывать и охлаждать, но и обеспечивать необходимый коэффициент трения между ремнем/цепью и шкивами. Использование неподходящей жидкости или несвоевременная ее замена может привести к проскальзыванию ремня, задирам на конусах и быстрому выходу агрегата из строя. Классификация и требования к таким жидкостям в России могут частично регламентироваться стандартами, аналогичными ГОСТ 17479.2-2015 «Масла трансмиссионные. Классификация и обозначение», хотя производители CVT обычно настаивают на применении исключительно оригинальных жидкостей (CVTF).

3.2. Тороидный вариатор — экзотическая альтернатива

Существует и более редкая конструкция — тороидный вариатор, как, например, «Extroid» от Nissan (рис. 28, 29). Здесь крутящий момент передается не ремнем, а через ролики, зажатые между двумя тороидальными (блюдцеобразными) дисками. Изменение угла наклона роликов меняет передаточное отношение. Такая схема способна передавать огромный момент, но из-за чрезвычайной сложности в производстве и высоких требований к материалам (давление в точке контакта достигает 10 тонн) массового распространения она не получила.

Рис. 28. Торовый вариатор «Extroid»

Рис. 29. Схема роликового вариатора: 1 – ведущий диск; 2 – ведомый диск; 3 – промежуточные ролики

В последние годы вариаторы стали серьезными конкурентами ступенчатым АКПП. Многие производители (Mercedes, Honda, Nissan) оснащают их ручным режимом с 6-8 фиксированными «виртуальными» передачами, чтобы имитировать привычную работу «автомата» и избавиться от монотонного гула двигателя при интенсивном разгоне, который не нравится некоторым водителям.

Рис. 30. Общий вид АКПП Mercedes 722.8 «Autotronic»

Заключение: будущее автоматических трансмиссий

Мир автомобильных трансмиссий продолжает стремительно развиваться. Мы наблюдаем несколько ключевых тенденций:

- «Гонка за передачами» в планетарных АКПП достигла своего логического предела на 8-10 ступенях. Дальнейшее увеличение не дает существенного выигрыша в эффективности, но усложняет и удорожает конструкцию.

- Трансмиссии с двойным сцеплением (DSG) заняли нишу спортивных и динамичных автомобилей, предлагая молниеносные переключения и высокий КПД. Их надежность постоянно растет.

- Вариаторы (CVT) стали оптимальным решением для городских автомобилей малого и среднего класса, где в приоритете плавность хода и максимальная топливная экономичность.

- Эра электромобилей вносит свои коррективы. Большинство электрокаров используют простые одноступенчатые редукторы, так как широкий рабочий диапазон электродвигателя не требует многоступенчатой трансмиссии. Однако для высокопроизводительных моделей уже разрабатываются двух- и даже трехступенчатые «автоматы», чтобы оптимизировать динамику на высоких скоростях.

Выбор между различными типами АКПП сегодня зависит от множества факторов: класса автомобиля, мощности двигателя, приоритетов водителя (комфорт, динамика или экономия) и, конечно, стоимости. Однозначно можно сказать, что эпоха, когда «автомат» был синонимом медлительности и перерасхода топлива, безвозвратно ушла в прошлое.