Содержание страницы

Мы живем в эпоху, которую по праву можно назвать веком полимеров. Эти удивительные материалы проникли во все сферы человеческой деятельности, от бытовой упаковки до аэрокосмической отрасли. Но что же такое полимеры с научной точки зрения? Исторически концепция гигантских молекул, или макромолекул, была предложена и доказана немецким химиком Германом Штаудингером в 1920-х годах, за что он впоследствии получил Нобелевскую премию. Это открытие стало отправной точкой для бурного развития химии и технологии полимерных материалов. В этой статье мы детально разберем их структуру, классификацию, ключевые свойства и познакомимся с наиболее востребованными представителями этого огромного класса соединений.

Полимерами принято называть высокомолекулярные соединения, чья молекулярная масса превышает 104 г/моль. Их фундаментальная особенность заключается в том, что гигантские молекулы, именуемые макромолекулами, построены из множества повторяющихся структурных единиц — мономерных звеньев, соединенных в длинные цепи прочными химическими связями.

В тех случаях, когда макромолекула формируется из звеньев разного химического строения, такой материал классифицируется как сополимер. Технология сополимеризации является мощным инструментом в руках химиков, позволяющим целенаправленно модифицировать свойства исходного полимера, «настраивая» его под конкретные эксплуатационные задачи, например, для повышения эластичности, термостойкости или химической инертности.

1. Архитектура макромолекул: основа свойств полимера

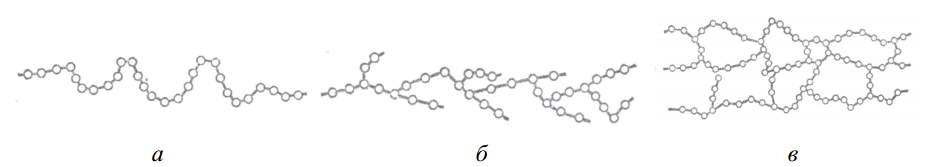

Фундаментальные физико-механические свойства любого полимерного материала напрямую зависят от пространственной структуры его макромолекул. Можно выделить три основных типа такой архитектуры, наглядно представленных на рис. 1.

- Линейная структура: мономерные звенья последовательно соединены друг с другом, образуя длинную цепь. Такие полимеры, как правило, проявляют гибкость и способны плавиться при нагревании.

- Разветвленная структура: основная полимерная цепь имеет боковые отростки (ветви). Наличие этих ветвей препятствует плотной упаковке макромолекул, что обычно приводит к снижению плотности и кристалличности материала.

- Сетчатая (сшитая) структура: отдельные полимерные цепи соединены между собой прочными поперечными химическими связями, образуя единую трехмерную пространственную сетку. Такая структура придает материалу высокую прочность, твердость и термостабильность.

Важно понимать природу сил, действующих в полимере. Внутри каждой макромолекулы атомы связаны мощными ковалентными связями. В то же время, у полимеров с линейной и разветвленной структурой отдельные макромолекулы удерживаются вместе гораздо более слабыми межмолекулярными силами (например, силами Ван-дер-Ваальса). Энергия этих связей на порядки ниже, чем у ковалентных. У полимеров же с сетчатой структурой соседние цепи соединены такими же прочными ковалентными «мостиками», что и атомы в основной цепи.

Рис. 1. Ключевые типы структуры макромолекул: а – линейная; б – разветвленная; в – сетчатая (сшитая)

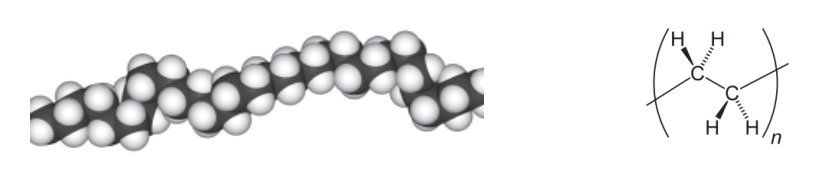

Пример: структура полиэтилена

Одним из самых известных и массовых полимеров является полиэтилен. Это классический пример насыщенного углеводорода с линейной структурой, который получают в результате реакции полимеризации газообразного этилена (СН2=СН2). Его макромолекулы представляют собой очень длинные цепи, состоящие из повторяющихся звеньев (—CH2—CH2—), как показано на рис. 2. Формула полиэтилена записывается как:

(—CH2—CH2—)n

где n — степень полимеризации, показывающая количество мономерных звеньев в цепи и достигающая многих тысяч.

Рис. 2. Модель макромолекулы полиэтилена и ее мономерное звено

2. Термопласты и реактопласты: ключевое различие в поведении при нагреве

По реакции на термическое воздействие все полимеры делятся на две большие группы, чьи свойства кардинально различаются.

- Термопластичные полимеры (термопласты) — это материалы, как правило, с линейной или разветвленной структурой. Их главная особенность — способность многократно размягчаться и плавиться при нагревании, переходя в вязкотекучее состояние, а при охлаждении — вновь затвердевать. Этот процесс обратим, поскольку нагрев разрушает лишь слабые межмолекулярные связи, не затрагивая прочные ковалентные связи в основной цепи. Это свойство позволяет перерабатывать термопласты в изделия методами литья, экструзии и формования, а также осуществлять их вторичную переработку.

- Термореактивные полимеры (реактопласты) — это материалы с изначально линейной структурой, которая в процессе отверждения (под действием температуры или специальных отвердителей) формирует густую трехмерную сетчатую структуру. Этот процесс, называемый «сшивкой», необратим. При последующем нагреве реактопласты не плавятся, а при достижении критических температур (температуры деструкции) — разрушаются (карбонизируются). Они нерастворимы и обладают высокой теплостойкостью и жесткостью.

Для наглядности, сведем основные отличия в сравнительную таблицу.

| Характеристика | Термопласты | Реактопласты |

|---|---|---|

| Структура макромолекул | Линейная или разветвленная | Сетчатая (трехмерная) после отверждения |

| Поведение при нагреве | Обратимо плавятся и размягчаются | Не плавятся, при высоких температурах разрушаются |

| Возможность переработки | Многократная (включая вторичную) | Только однократная формовка |

| Растворимость | Растворимы в подходящих органических растворителях | Нерастворимы, могут лишь незначительно набухать |

| Типичные представители | Полиэтилен, полипропилен, ПВХ, полистирол, капрон | Эпоксидные и фенолформальдегидные смолы, полиэфиры |

3. Фазовое состояние: аморфность и кристалличность

В твердом состоянии полимеры могут иметь различную степень упорядоченности макромолекул, что определяет их фазовую структуру.

- Аморфное состояние: характеризуется хаотичным, неупорядоченным расположением макромолекул, подобно структуре жидкости. Однако в нем могут существовать небольшие зоны с локальным порядком, соизмеримые с размерами одной макромолекулы. Типичным представителем полностью аморфных полимеров является поливинилхлорид (в составе винипласта).

- Кристаллическое состояние: характеризуется высокой степенью упорядоченности, когда участки макромолекул складываются в строго организованные структуры — кристаллиты. Абсолютно 100% кристаллических полимеров не существует; они всегда являются частично кристаллическими, где кристаллические области чередуются с аморфными.

Степень кристалличности — важнейший параметр, влияющий на эксплуатационные характеристики. С ее увеличением, как правило, растут плотность, прочность, жесткость и теплостойкость материала. Например, для фторопласта-4 (политетрафторэтилена) повышение степени кристалличности с 40% до 65% приводит к росту модуля упругости с 470 до 850 МПа, то есть практически в 1.8 раза!

4. Старение и деструкция: борьба за долговечность

В процессе эксплуатации и хранения полимерные материалы подвергаются комплексному воздействию факторов окружающей среды: тепла, ультрафиолетового излучения, кислорода, влаги, химических реагентов и механических нагрузок. Это приводит к необратимому ухудшению их свойств — процессу, который носит название старение. Методы испытаний на климатическое старение полимеров стандартизированы, например, в ГОСТ 9.401–91 «ЕСЗКС. Материалы полимерные. Методы испытаний на климатическое старение».

Одним из крайних проявлений старения является деструкция — распад макромолекул с разрывом основной цепи и образованием низкомолекулярных соединений. Это приводит к потере прочности, охрупчиванию и полному разрушению материала. Основные причины деструкции — избыточная энергия (тепловая, световая) и химические реакции, прежде всего окисление кислородом воздуха.

Для замедления процессов старения и продления срока службы полимерных изделий в их состав вводят специальные добавки — стабилизаторы. Это могут быть антиоксиданты, связывающие свободные радикалы, или светостабилизаторы, поглощающие УФ-излучение. Классический пример — введение в полиэтилен всего 2% технического углерода (сажи) способно повысить его стойкость к атмосферному старению в 20-30 раз.

5. Обзор ключевых полимеров и их практическое применение

Мир полимеров невероятно разнообразен. Рассмотрим наиболее значимые из них, которые нашли широкое применение в различных отраслях.

- Полиэтилен (ПЭ): Самый производимый в мире пластик. Выпускается в двух основных видах: полиэтилен высокого давления (ПЭВД или LDPE), соответствующий ГОСТ 16337-2022, и низкого давления (ПЭНД или HDPE) по ГОСТ 16338-85. ПЭНД отличается большей прочностью, жесткостью и химической стойкостью. Применение: упаковочные пленки, трубы, канистры, контейнеры, изоляция кабелей.

- Полипропилен (ПП): (—СН2—СН(СН3)—)n. Производится согласно ГОСТ 26996-86. Отличается высокой износостойкостью, стойкостью к многократным изгибам, химической инертностью и более высокой температурой плавления, чем у ПЭ. Применение: трубы для горячего водоснабжения, детали автомобилей, одноразовая посуда, волокна (нетканые материалы), корпуса бытовой техники.

- Полистирол (ПС): (—СН2—СНС6Н5—)n. Прозрачный, жесткий, но хрупкий полимер, регламентируется ГОСТ 20282-86. Легко окрашивается и перерабатывается. Применение: одноразовая посуда, упаковка, теплоизоляционные плиты (пенополистирол), детские игрушки.

- Политетрафторэтилен (ПТФЭ, фторопласт-4): (–CF2–CF2–)n. В России выпускается по ГОСТ 10007-80. Уникальный материал с чрезвычайно высокой химической стойкостью, широким диапазоном рабочих температур и рекордно низким коэффициентом трения. Применение: антипригарные покрытия (Teflon), уплотнители, детали для химической промышленности, медицинские имплантаты.

- Поликарбонат (ПК): Сложный полиэфир, являющийся одним из лучших прозрачных конструкционных материалов. Сочетает в себе высочайшую ударопрочность (в 250 раз прочнее стекла), оптическую прозрачность, гибкость и широкий температурный диапазон эксплуатации (от –40 до +120 °С). Применение: защитные очки и шлемы, светопрозрачные покрытия (козырьки, теплицы), компакт-диски, корпуса электроники.

- Полиамиды (ПА): Класс полимеров, известный под торговыми марками Капрон, Нейлон. Характеризуются высокой прочностью, износостойкостью, ударной вязкостью и хорошими антифрикционными свойствами. Применение: конструкционные детали (шестерни, втулки), текстильные волокна, рыболовные лески.

- Эпоксидные смолы: Представители реактопластов. В неотвержденном виде являются вязкими жидкостями или твердыми веществами. После смешивания с отвердителем образуют прочный, жесткий и химически стойкий неплавкий материал с превосходной адгезией ко многим поверхностям. Применение: клеи, лакокрасочные материалы, заливка электронных компонентов, композитные материалы (стекло- и углепластики).

- Фенолоформальдегидные смолы: Одни из первых синтетических реактопластов. Обладают высокой твердостью, теплостойкостью и хорошими диэлектрическими свойствами. Применение: производство ДСП и фанеры (в качестве связующего), тормозные колодки, корпуса электротехнических изделий (текстолит, гетинакс).

Заключение

Полимеры — это не просто класс химических соединений, а основа современной материаловедческой науки. Их уникальность заключается в возможности гибко управлять свойствами конечного продукта путем изменения химического состава мономерного звена, архитектуры макромолекулы и надмолекулярной структуры. От недорогих и массовых полиэтилена и полипропилена до высокотехнологичных полиимидов и фторопластов — эти материалы продолжают определять технологический прогресс. Современные исследования направлены на создание биоразлагаемых полимеров, разработку «умных» материалов, способных реагировать на внешние стимулы, и совершенствование технологий вторичной переработки для решения экологических проблем.