Содержание страницы

Окорка, или удаление коры с лесоматериалов, является фундаментальным и критически важным этапом в лесоперерабатывающей промышленности. Качество конечной продукции — будь то целлюлоза, древесные плиты (ДСП, МДФ), фанера или биотопливо — напрямую зависит от эффективности этого процесса. Проектирование современного окорочного оборудования — это сложная инженерная задача, которая выходит далеко за рамки простой механики. В ее основе лежит глубокое понимание материала, с которым предстоит работать. Кора — это не однородная субстанция, а сложная биологическая структура с уникальными и крайне изменчивыми физико-механическими свойствами.

Для создания эффективного, надежного и экономичного окорочного станка, который будет обеспечивать высокое качество очистки с минимальными потерями древесины, инженеру-конструктору необходимо точно знать, какие нагрузки возникают на режущих и скалывающих инструментах. Эти нагрузки определяются прочностью самой коры, а также силой ее сцепления (адгезии) с древесиной. Данные параметры, в свою очередь, являются функцией множества переменных: породы дерева, сезона заготовки (вегетационного периода), влажности и температуры сырья, а также местоположения на стволе. В этой статье мы проведем глубокий анализ ключевых свойств коры, знание которых позволяет научно обосновать выбор режимов окорки и конструктивных параметров оборудования.

1. Структура, классификация и плотность коры

Кора представляет собой защитный внешний слой ствола и ветвей дерева, обладающий сложной гетерогенной структурой. Ее строение напрямую влияет на легкость механического разрушения. У хвойных пород, таких как сосна и лиственница, кора состоит из слоев перидермы, разделенных рыхлой паренхимой с вкраплениями склереид (каменистых клеток). Такая структура относительно легко разрушается в любом направлении. Кора ели, напротив, имеет более плотную чешуйчатую структуру с высоким содержанием каменистых клеток в пробковом слое, что создает значительно большее сопротивление при окорке.

Внешний вид и плотность являются основными макроскопическими характеристиками коры, определяющими ее поведение при обработке. Классификация по внешнему виду поверхности включает следующие типы:

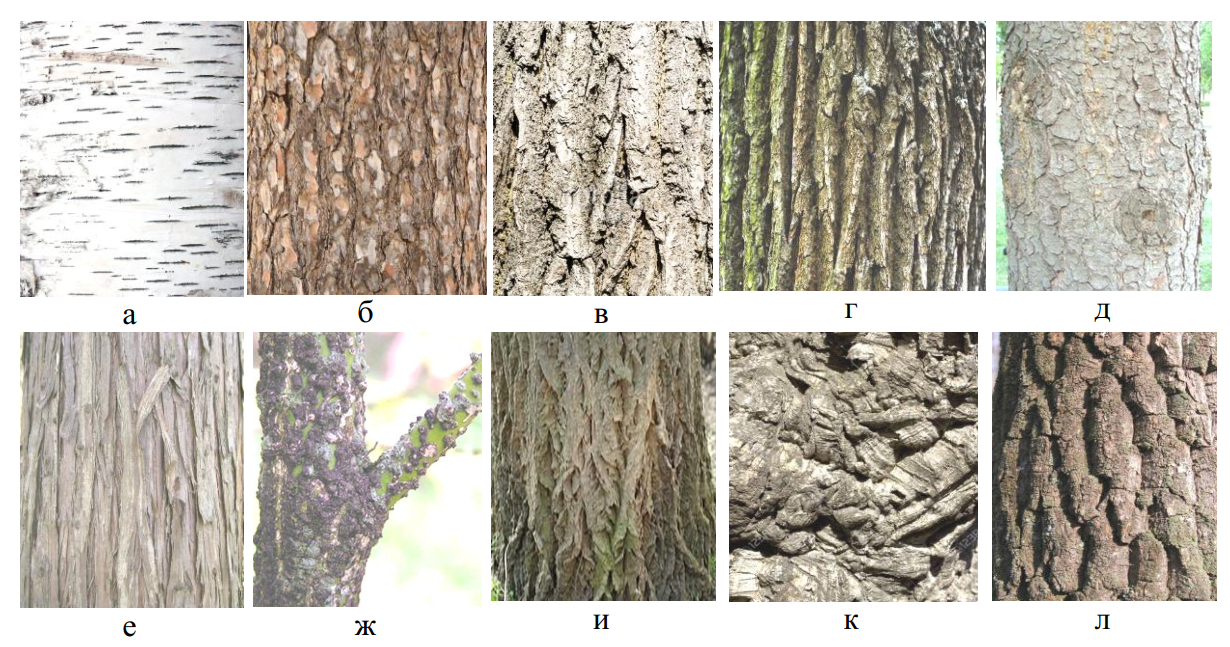

- Гладкая: Характерна для молодых деревьев и некоторых пород, как береза (рис. 1а), имеет тонкий слой корки.

- Бороздчатая: Имеет глубокие продольные и поперечные трещины (борозды), как у дуба (рис. 1г) и ясеня (рис. 1в).

- Чешуйчатая: Поверхность покрыта отслаивающимися пластинками (чешуйками) различного размера, типичный пример — ель (рис. 1д). У старых сосен (рис. 1б) и лиственниц формируется толстая чешуйчато-бороздчатая кора.

- Волокнистая: Состоит из продольных волокон и легко отделяется длинными лентами, как у можжевельника (рис. 1е).

- Бородавчатая: Поверхность покрыта характерными наростами, которые могут быть мелкими (бересклет, рис. 1ж) или крупными пробковыми (бархат амурский, рис. 1и; дуб пробковый, рис. 1к, л).

Рис. 1. Морфологическая классификация видов древесной коры: а – гладкая (береза); б – чешуйчато-бороздчатая (сосна); в – бороздчатая (ясень); г – бороздчатая (дуб); д – чешуйчатая (ель); е – волокнистая (можжевельник); ж – бородавчатая (бересклет); и – бородавчатая (бархат амурский); к, л – бородавчатая (дуб пробковый)

1.1. Плотность коры и ее изменчивость

Плотность — это одна из важнейших физических характеристик, влияющая на прочностные свойства и поведение коры. Она значительно варьируется в зависимости от породы, влажности и участка на стволе (в комлевой части кора обычно плотнее и суше, чем в середине хлыста). Классификация круглых лесоматериалов, поступающих на окорку, регламентируется такими стандартами, как ГОСТ 9463-2016 (для лиственных пород) и ГОСТ 9462-2016 (для хвойных пород).

В таблице 1 представлены экспериментальные данные по плотности коры для различных пород в свежесрубленном состоянии в летний период. Видно, что плотность и влажность сильно взаимосвязаны и изменяются по длине ствола.

Таблица 1. Плотность коры деревьев в зависимости от местоположения на стволе (летний период)

| Порода древесины | Комлевая часть ствола | Срединная часть ствола | ||

| Плотность при текущей влажности, кг/м3 | Абсолютная влажность, % | Плотность при текущей влажности, кг/м3 | Абсолютная влажность, % | |

| Сосна | 470 | 42,5 | 866 | 143,0 |

| Ель | 660 | 54,5 | 740 | 80,0 |

| Береза | 830 | 79,5 | 900 | 71,4 |

| Осина | 750 | 106 | 880 | 95,0 |

Высокая пористость структуры коры обуславливает ее способность быстро впитывать влагу, что приводит к увеличению удельного веса и утопанию в воде при гидротермической обработке. Плотность является интегральным показателем, от которого напрямую зависят прочностные характеристики коры.

2. Механические свойства коры и их анизотропия

Для инженера-конструктора механические свойства коры являются определяющими. От них зависит усилие, необходимое для разрушения и отделения коры, а значит — мощность приводов, геометрия и материал инструментов, а также общая металлоемкость станка. Кора, как и древесина, является анизотропным материалом, то есть ее свойства различны в зависимости от направления приложения нагрузки относительно волокон.

Различают следующие направления и виды разрушения:

- Направления приложения нагрузки:

- Радиальное (от центра ствола к периферии)

- Тангенциальное (по касательной к годичным слоям, поперек волокон)

- Продольное (вдоль волокон ствола)

- Виды разрушения (пределы прочности):

- На скалывание (shear strength) — основной вид разрушения при окорке

- На перерезание (cutting strength)

- На сжатие (compressive strength)

В роторных окорочных станках инструменты движутся по винтовой траектории относительно ствола, поэтому кора испытывает сложное напряженное состояние, включающее скалывание как вдоль, так и поперек волокон. Следовательно, наиболее важными параметрами являются пределы прочности коры на скалывание по камбиальному слою. Камбий — это тонкий слой живых клеток между корой и древесиной, который является «слабым звеном», и именно по нему в идеале должно происходить отделение коры.

Величина прочности на скалывание критически зависит от породы, влажности и, что особенно важно, от температуры древесины. В таблице 2 показано, как сильно падает прочность сцепления коры с древесиной при увеличении влажности.

Таблица 2. Влияние влажности на предел прочности коры на скалывание вдоль волокон (МПа)

| Порода и состояние древесины | Предел прочности (МПа) при абсолютной влажности древесины, % | ||||||

| 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | 130 | 150 | |

| Свежесрубленная древесина | |||||||

| Ель | 2,06 | — | 1,40 | 0,84 | 0,46 | 0,29 | — |

| Сосна | — | 1,06 | — | 0,76 | 0,50 | 0,40 | 0,32 |

| Береза | — | 1,17 | — | 0,61 | 0,25 | — | 0,12 |

| Осина | 2,20 | — | 1,28 | 0,76 | 0,44 | 0,25 | — |

| Сплавная древесина (после выдержки в воде) | |||||||

| Ель | 1,56 | — | 0,84 | — | 0,45 | — | — |

| Сосна | — | 1,40 | — | 0,65 | — | 0,37 | — |

| Береза | 1,70 | — | 0,89 | — | 0,43 | — | 0,22 |

Как видно из данных, увеличение влажности с 30% до 150% может снизить усилие скалывания в 5-10 раз, что является ключевым фактором, используемым при гидротермической подготовке лесоматериалов перед окоркой.

3. Влияние температуры и влажности на процесс окорки

Температурно-влажностные условия являются доминирующими факторами, определяющими энергоемкость и качество процесса окорки. Их влияние настолько велико, что оно определяет саму технологию и конструкцию оборудования для разных климатических зон и сезонов.

3.1. Эффект отрицательных температур

При переходе температуры через 0°C в сторону отрицательных значений, сила сцепления коры с древесиной может возрастать до 5 раз. Физика этого явления заключается в замерзании свободной влаги, которая концентрируется в камбиальном слое. Вода при кристаллизации увеличивается в объеме примерно на 9%, а образующиеся кристаллы льда формируют жесткую решетку, которая армирует клеточные структуры и камбиальный слой. В результате инструмент должен разрушать не только биологические ткани, но и этот ледяной конгломерат.

Замерзание свободной влаги происходит в диапазоне от 0 до -3 °С, а связанной (гигроскопической) влаги — при более низких температурах (от -4 до -50 °С). В целом, при понижении температуры с 0 до -20 °С сопротивление скалыванию коры увеличивается в 2-4 раза. При этом прочность самой древесины также растет, но остается значительно (в 2-4 раза, а у лиственницы в 5-15 раз) выше прочности коры, что и делает возможной круглогодичную окорку.

В таблице 3 наглядно показано, как падение температуры с +15 °С до -25 °С увеличивает предел прочности на скалывание для разных пород.

Таблица 3. Зависимость предела прочности коры на скалывание от температуры (МПа)

| Параметр и условия | Лиственница | Сосна | Ель | Пихта сибирская | Береза |

| Предел прочности при t° до +15 °С (влажность 40%)

— вдоль волокон — поперек волокон |

1,4

0,65 |

0,95

0,50 |

1,22

0,45 |

1,20

1,20 |

1,00

0,70 |

| Предел прочности при t° -25 °С (влажность 40%)

— вдоль волокон — поперек волокон |

3,2

2,5 |

2,0

1,8 |

2,3

2,0 |

2,3

2,0 |

2,8

1,4 |

3.2. Роль влажности

Влажность древесины, методы определения которой стандартизированы в ГОСТ 16588-91, является вторым ключевым параметром. При влажности ниже 16% кора становится хрупкой и ломкой. При увеличении влажности свыше 30% она приобретает пластичность. Качественная окорка древесины возможна при влажности заболони не ниже 45%. Если сырье более сухое, необходима его предварительная влажностная подготовка в бассейнах.

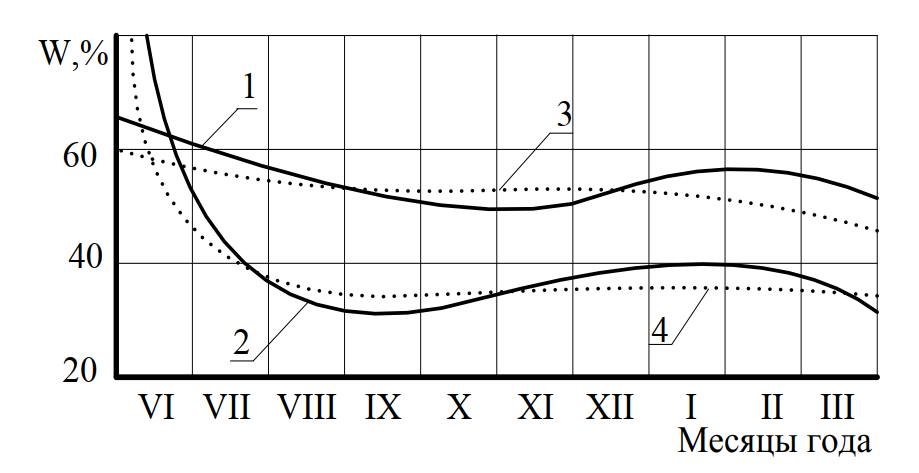

На графике (Рис. 2) показана динамика влажности для свежесрубленной и сплавной ели. Видно, что выдержка в воде (сплав) значительно повышает и стабилизирует влажность коры и заболони, облегчая окорку.

Рис. 2. Динамика влажности коры и заболони ели для разных условий: 1 – кора свежесрубленной; 2 – кора сплавной; 3 – заболонь свежесрубленной; 4 – заболонь сплавной

Важно учитывать, что чрезмерно высокая влажность может приводить к снижению прочности самой древесины, что увеличивает риск ее повреждения и потерь при окорке. Поэтому на некоторых производствах сырье сортируют по влажности на группы (например, до 100% и выше 100%).

4. Влияние вегетационного периода на окорку

Сезон заготовки древесины оказывает огромное влияние на прочность сцепления коры, что обусловлено биологическими процессами в дереве.

Весенне-летний период (период вегетации): В это время в камбиальном слое происходит активное деление клеток и интенсивное сокодвижение. Камбий насыщен влагой и питательными веществами (пектином, гемицеллюлозой), его клеточные стенки тонкие и непрочные. В результате сцепление коры с древесиной резко падает. Этот период является наиболее благоприятным для окорки, требуя минимальных энергетических затрат.

Осенне-зимний период (период покоя): Начиная с осени, сокодвижение прекращается, клеточные оболочки камбия утолщаются и одревесневают (лигнифицируются), а влажность снижается. Сила сцепления коры с древесиной многократно возрастает, что в сочетании с отрицательными температурами создает наихудшие условия для окорки.

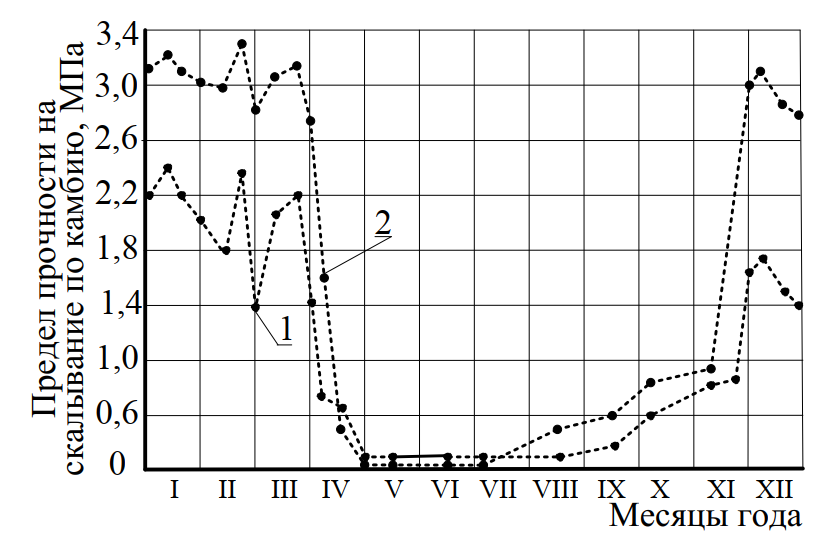

На графике (Рис. 3) количественно показано, как изменяется сила сцепления коры для ели и березы в течение года. Пик «легкой» окорки приходится на май-июнь.

Рис. 3. Сезонная зависимость силы сцепления коры с древесиной: 1 – ель; 2 – береза

Для обеспечения качественной окорки в осенне-зимний период применяют комплексные меры: технологические (гидротермическая подготовка сырья в бассейнах) и технические (увеличение усилия прижима рабочих органов, применение инструментов с надрезающими элементами, более острая заточка лезвий).

Таблица 4. Сравнительный анализ сложностей окорки для различных пород древесины

| Порода древесины | Тип коры | Прочность сцепления | Ключевая сложность при окорке | Рекомендации для оборудования |

|---|---|---|---|---|

| Сосна | Чешуйчато-бороздчатая, рыхлая | Низкая до средней | Толстая кора в комлевой части требует большого раскрытия инструментов. | Самоцентрирующиеся роторы, инструменты с большим рабочим ходом. |

| Ель | Чешуйчатая, плотная | Средняя до высокой | Высокая прочность самой коры из-за каменистых клеток, особенно в мороженом состоянии. | Повышенное усилие прижима, инструменты из износостойких сталей, острая заточка. |

| Береза | Гладкая, слоистая (береста) | Низкая в летний период, высокая зимой | Тонкая, но прочная береста может отслаиваться лентами, наматываясь на рабочие органы. | Инструменты специальной формы, предотвращающие наматывание. Эффективна гидроокорка. |

| Лиственница | Толстая, бороздчатая, очень прочная | Очень высокая | Наиболее сложная для окорки порода из-за высокой прочности коры и ее сцепления с древесиной. | Максимальное усилие прижима, предварительное надрезание коры, обязательная гидротермическая подготовка зимой. |

Заключение: От науки о материале к эффективной технологии

Анализ физико-механических свойств древесной коры наглядно демонстрирует, что она является сложным и крайне изменчивым материалом. Эффективность процесса окорки определяется не столько мощностью оборудования, сколько его способностью адаптироваться к текущему состоянию сырья. Прочность сцепления коры с древесиной — ключевой параметр, который может изменяться на порядок в зависимости от сезона, температуры и влажности.

Для инженера-проектировщика это означает, что современный окорочный станок должен обладать:

- Регулируемым усилием прижима инструментов для адаптации к зимним и летним условиям.

- Оптимизированной геометрией режущих и скалывающих кромок для работы с разными типами коры (хрупкой, пластичной, волокнистой).

- Высокой износостойкостью для противостояния абразивному износу.

Таким образом, глубокое знание материаловедческих аспектов коры позволяет перейти от эмпирического подбора параметров к научному обоснованию конструкции окорочного оборудования, что является залогом создания высокопроизводительных, энергоэффективных и надежных лесопромышленных технологий.