Содержание страницы

- 1. Централизованное управление и телемеханика: цифровой контроль СЭС

- 2. Аномальные и аварийные режимы: угрозы для стабильности СЭС

- 3. Релейная защита (РЗ): «Иммунная система» энергообъектов

- 4. Защита ключевого оборудования: трансформаторы и электродвигатели

- Заключение: На пути к интеллектуальным энергосистемам

Современные промышленные предприятия — это сложные организмы, чья жизнедеятельность полностью зависит от стабильности и надежности систем электроснабжения (СЭС). Для управления этими сложными сетями сегодня применяются комплексные решения, включающие централизованный диспетчерский контроль и многоуровневую автоматизацию. По сути, это цифровая «нервная система» предприятия, которая не только управляет потоками энергии, но и защищает дорогостоящее оборудование от повреждений.

На крупных объектах эти функции интегрируются в автоматизированные системы управления предприятием (АСУП), которые обеспечивают синергию между управлением производственными процессами и диспетчеризацией энергохозяйства. Максимальный технический и экономический эффект достигается при создании единой экосистемы, где телемеханика и локальные системы автоматизации работают в тесной связке, гарантируя безаварийную эксплуатацию и безопасное обслуживание электрооборудования (ЭО).

1. Централизованное управление и телемеханика: цифровой контроль СЭС

Основой современного оперативного управления СЭС является система телемеханики. Она представляет собой комплекс устройств, позволяющих дистанционно, в режиме реального времени, взаимодействовать с объектами энергосистемы. Эта система базируется на трех ключевых функциях:

- Телеуправление (ТУ): Предоставляет диспетчеру возможность удаленно оперировать коммутационными аппаратами, такими как высоковольтные выключатели. В первую очередь телеуправление применяется для элементов, требующих частых оперативных переключений или быстрого восстановления питания, например, на магистральных линиях и связях между подстанциями.

- Телесигнализация (ТС): Обеспечивает мгновенную передачу на диспетчерский пункт информации о состоянии оборудования. Сюда входят как предупреждающие сигналы (например, о перегрузке), так и аварийные (срабатывание защиты), а также данные о положении выключателей («включено»/«отключено»).

- Телеизмерение (ТИ): Позволяет диспетчеру непрерывно контролировать ключевые параметры сети: напряжение, ток, мощность, частоту. Эти данные критически важны для оценки режима работы системы, прогнозирования нештатных ситуаций и точной локализации аварий.

Для организации каналов связи в промышленных условиях чаще всего используются свободные жилы в контрольных или телефонных кабелях, что является надежным и помехозащищенным решением. При проектировании и реконструкции сетей всегда целесообразно предусматривать резервные жилы для будущего расширения системы телемеханики.

Визуализация информации происходит на диспетчерских пунктах, где размещаются щиты с мнемонической схемой СЭС. Если раньше это были громоздкие панельные щиты, то сегодня их роль все чаще выполняют цифровые SCADA-системы, отображающие всю необходимую информацию на экранах мониторов. Однако физические щиты, особенно мозаичного типа, сохраняют свою актуальность благодаря наглядности и возможности легкой модификации схемы при модернизации оборудования.

Ключевые системы автоматики для повышения надежности

Помимо контроля, автоматизация СЭС включает в себя важнейшие системы защиты и восстановления, которые действуют автономно и молниеносно, предотвращая развитие аварий. Это три кита надежного электроснабжения:

- АВР (Автоматическое включение резерва): Это своего рода «план Б» для электросети. При исчезновении питания от основного источника (например, из-за аварии на линии), АВР автоматически подключает потребителей к резервному источнику, минимизируя время простоя.

- АПВ (Автоматическое повторное включение): До 80% коротких замыканий на воздушных линиях электропередачи являются неустойчивыми (например, из-за перекрытия изоляции веткой дерева или удара молнии) и самоустраняются после снятия напряжения. АПВ однократно или многократно пытается повторно включить отключившуюся линию, и в большинстве случаев это восстанавливает электроснабжение без участия персонала.

- АЧР (Автоматическая частотная разгрузка): Эта система является «аварийным тормозом» энергосистемы. При возникновении острого дефицита генерирующей мощности (например, при аварийном отключении крупной электростанции) частота в сети начинает лавинообразно падать. Чтобы предотвратить полный коллапс («развал») системы, АЧР автоматически отключает часть наименее ответственных потребителей (обычно 3-й категории), восстанавливая баланс мощности и спасая от обесточивания критически важные объекты.

2. Аномальные и аварийные режимы: угрозы для стабильности СЭС

Повреждения электрооборудования практически всегда сопровождаются резкими изменениями тока и напряжения. В практике эксплуатации СЭС принято различать два типа нештатных ситуаций: аномальные и аварийные режимы.

2.1. Аномальные режимы работы

Согласно IEC 60050-614:2015, аномальный режим — это режим работы, при котором значение хотя бы одного из параметров выходит за установленные пределы нормальной эксплуатации, но еще не приводит к немедленному повреждению. Это тревожный сигнал, который часто предшествует полноценной аварии.

К наиболее характерным аномальным режимам относятся:

- Перегрузка оборудования: Увеличение тока сверх номинального значения. Это приводит к избыточному выделению тепла (согласно закону Джоуля-Ленца, Q = I²·R·t), что вызывает перегрев токоведущих частей и изоляции. Длительная перегрузка резко ускоряет старение изоляции и может привести к ее пробою. Защита должна либо подать сигнал персоналу для разгрузки, либо отключить оборудование с определенной выдержкой времени.

- Снижение частоты: Это прямой индикатор дефицита активной мощности в энергосистеме. При снижении частоты падает скорость вращения электродвигателей, что нарушает технологические процессы и снижает производительность. Глубокое падение частоты (ниже 47 Гц) может привести к лавинообразному отказу оборудования электростанций и полному коллапсу энергосистемы. Для предотвращения таких сценариев и используется АЧР.

В таблице 1 приведены допустимые временные рамки работы оборудования при отклонениях частоты, регламентированные оператором единой энергосистемы.

Таблица 1. Допустимая длительность работы ЭО при изменении частоты напряжения

| Диапазон изменения частоты, Гц | Допустимая длительность работы |

| 51,0 – 50,5 | Не более 10 секунд (суммарно не более 60 секунд в год) |

| 50,4 – 49,0 | Неограниченно при нагрузке 90-100% от номинальной |

| 49,0 – 48,0 | До 2 минут (суммарно не более 12 минут в год) |

| 48,0 – 47,0 | До 1 минуты (суммарно не более 6 минут в год) |

| 47,0 – 46,0 | Не более 10 секунд, с немедленной разгрузкой |

- Повышение напряжения: Может возникать при резком сбросе нагрузки на генераторах или из-за эффекта Ферранти на длинных, слабонагруженных линиях электропередачи. Повышенное напряжение опасно для изоляции всего электрооборудования и может привести к ее пробою.

Для предотвращения опасных последствий аномальных режимов ключевую роль играют системы автоматического регулирования (например, АРВ — автоматический регулятор возбуждения генераторов) и быстродействующая релейная защита.

2.2. Аварийные режимы и устойчивость системы

Аварийный режим, в отличие от аномального, — это уже свершившийся факт повреждения, например, короткое замыкание (КЗ). Такие режимы сопровождаются сверхтоками, глубокими просадками напряжения и мощными электродинамическими усилиями, способными разрушить оборудование. Переходные процессы при авариях очень скоротечны (0,1–0,5 с), и справиться с ними может только автоматика.

Способность энергосистемы противостоять таким возмущениям называется устойчивостью. Различают:

- Статическая устойчивость: Способность системы возвращаться в исходное состояние после малых и плавных возмущений (например, постепенное изменение нагрузки).

- Динамическая устойчивость: Способность системы сохранять синхронизм и не «развалиться» после резких и сильных потрясений, таких как КЗ или отключение мощной линии.

3. Релейная защита (РЗ): «Иммунная система» энергообъектов

Для мгновенного обнаружения и отключения поврежденных участков сети применяются системы релейной защиты (РЗ). Это комплекс устройств (реле), которые непрерывно контролируют параметры сети и при выходе их за допустимые пределы подают команду на отключение выключателя. РЗ является основным видом автоматики, обеспечивающим минимизацию ущерба при авариях.

Современные устройства РЗ должны соответствовать четырем главным требованиям:

- Быстродействие: Чем быстрее будет отключено повреждение, тем меньше будет ущерб для оборудования и тем выше шанс сохранить устойчивость системы. Современные микропроцессорные защиты срабатывают за 0,02–0,1 с.

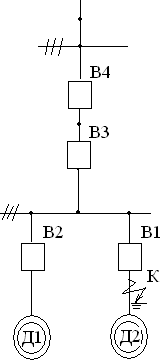

- Селективность (избирательность): Защита должна отключать только поврежденный элемент, не затрагивая исправные участки сети, чтобы сохранить электроснабжение максимального числа потребителей. На рисунке 1 показано, что при КЗ в точке К должен сработать только выключатель В1.

Рисунок 1. Принцип селективной защиты

- Чувствительность: Способность защиты реагировать даже на самые «слабые» повреждения, например, КЗ в конце длинной линии, где ток аварии может быть сопоставим с рабочим током. Чувствительность оценивается коэффициентом kч = IminКЗ / Iср.р.з, который, как правило, должен быть не менее 1.5.

- Надежность: Защита должна гарантированно срабатывать при повреждениях в своей зоне и не срабатывать ложно при внешних событиях или в нормальных режимах.

Эволюция реле: от электромеханики к микропроцессорам

Исторически в системах РЗ доминировали электромеханические реле. Однако они обладали существенными недостатками: большие габариты, высокое собственное потребление, износ контактов и ограниченный функционал. Сегодня им на смену пришли микропроцессорные (цифровые) терминалы защиты, которые выполнены на базе твердотельных микросхем. Они компактны, многофункциональны, обладают возможностью самодиагностики, осциллографирования аварийных процессов и легко интегрируются в системы АСУ ТП и SCADA.

В таблице 2 приведены стандартные буквенные обозначения основных видов реле, используемые на электрических схемах.

Таблица 2. Обозначения различных видов реле в схемах

| Тип реле | Тока | Напряжения | Мощности | Тепловое | Времени | Промежуточное | Указательное |

| Обозначение | КА | KV | KW | KK | KT | KL | KH |

4. Защита ключевого оборудования: трансформаторы и электродвигатели

4.1. Релейная защита силовых трансформаторов

Силовой трансформатор — сердце любой подстанции. Его повреждение ведет к серьезным последствиям. Основные виды защит трансформатора:

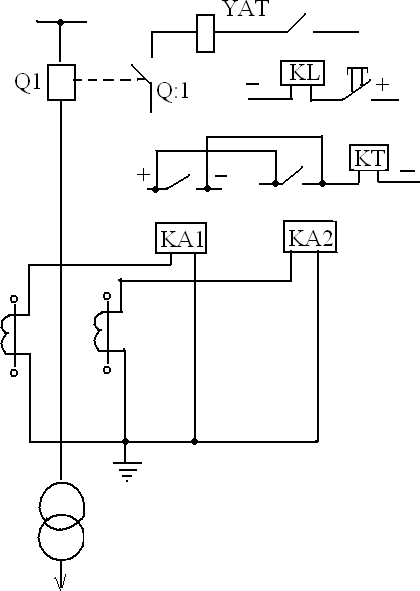

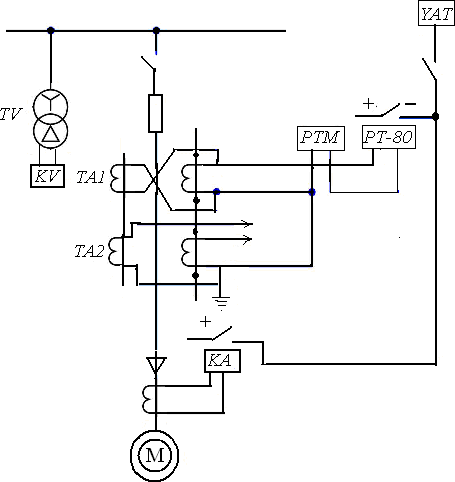

- Максимальная токовая защита (МТЗ): Реагирует на сверхтоки, возникающие при внешних КЗ и перегрузках. Может иметь независимую выдержку времени (рис. 2) или зависимую (чем больше ток, тем быстрее срабатывание). Является основной защитой для трансформаторов средней мощности.

Рисунок 2. Принципиальная схема МТЗ с независимой выдержкой времени

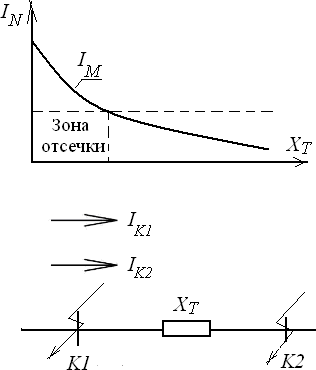

- Токовая отсечка: Разновидность МТЗ, но без выдержки времени. Она настроена на очень большие токи и предназначена для мгновенного отключения трансформатора при КЗ непосредственно на его выводах или в обмотках (рис. 3).

Рисунок 3. Однолинейная схема (а) и принцип действия токовой отсечки (б)

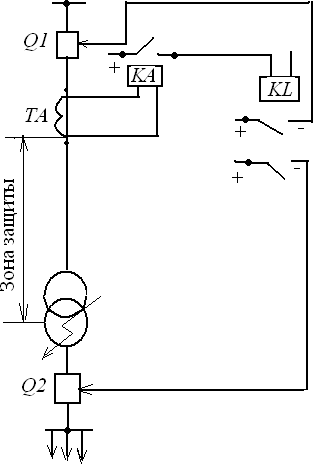

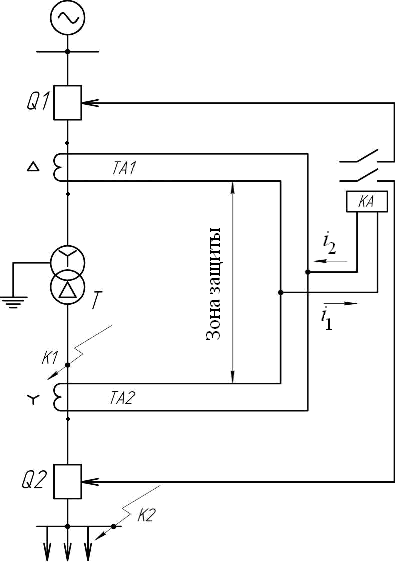

- Дифференциальная токовая защита (ДТЗ): Наиболее чувствительная и быстродействующая защита от внутренних повреждений (межфазных и витковых КЗ) для мощных и ответственных трансформаторов. Принцип действия основан на сравнении токов на входе и выходе трансформатора (рис. 4). В нормальном режиме эти токи сбалансированы, а при внутреннем КЗ баланс нарушается, и защита срабатывает.

Рисунок 4. Принципиальная схема дифференциальной защиты трансформатора

- Газовая защита: Устанавливается только на маслонаполненных трансформаторах. Она реагирует на выделение газа, которое происходит при разложении масла под действием электрической дуги при внутренних повреждениях (например, витковых замыканиях). Газовое реле (рис. 5, поз. 11) также срабатывает при опасном понижении уровня масла.

Рисунок 5. Конструкция силового трансформатора с масляным охлаждением

4.2. Релейная защита электродвигателей

Защита электродвигателей (ЭД) должна соответствовать требованиям ПУЭ (Правила устройства электроустановок) и обеспечивать отключение при следующих неисправностях:

- Многофазные КЗ в обмотке статора: Для двигателей мощностью до 2 МВт обычно используется токовая отсечка, отстроенная от пускового тока. Для более мощных машин обязательна установка ДТЗ.

- Замыкание на землю (на корпус): Выполняется специальными реле тока нулевой последовательности.

- Перегрузка: Защита реализуется с помощью тепловых реле или автоматов с тепловыми расцепителями, которые имеют обратнозависимую характеристику (чем больше перегрузка, тем быстрее отключение).

- Понижение или исчезновение напряжения (нулевая защита): Предотвращает самопроизвольный запуск двигателя после восстановления питания, что может быть опасно для персонала и оборудования. Схема такой защиты для асинхронного двигателя показана на рис. 6.

Рисунок 6. Схема защиты асинхронного двигателя от снижения напряжения

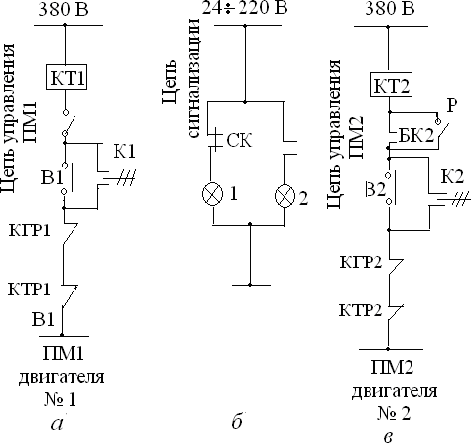

- Нарушение технологического процесса: В сложных технологических линиях (например, конвейерах) важна строгая последовательность запуска и останова двигателей. Это реализуется с помощью блокировочных связей в цепях управления пускателями (рис. 7), которые не позволят запустить следующий механизм, пока не работает предыдущий.

Рисунок 7. Схема цепей управления и блокировки двух электродвигателей

Заключение: На пути к интеллектуальным энергосистемам

Системы автоматического управления и релейной защиты прошли огромный путь эволюции — от простых электромеханических реле до сложных микропроцессорных комплексов. Сегодня они являются не просто набором защитных функций, а неотъемлемой частью интеллектуальной энергосистемы, способной не только реагировать на аварии, но и анализировать данные, прогнозировать отказы и адаптироваться к изменяющимся режимам работы.

Интеграция с технологиями промышленного интернета вещей (IIoT) и искусственного интеллекта открывает новые горизонты для предиктивного обслуживания и построения по-настоящему отказоустойчивых и эффективных систем электроснабжения, которые являются фундаментом современной промышленности.