Здания и сооружения на протяжении всего срока службы подвергаются воздействию влаги. Попадание осадков, контакт с грунтовыми водами, а также образование конденсата из-за температурных перепадов между наружной и внутренней средой становятся причинами ускоренного разрушения ограждающих конструкций. Особенно уязвимыми оказываются конструкции, работающие в условиях высокой влажности и переменных температур — ванны, душевые, бассейны, емкости для воды, как заглубленные, так и поверхностные.

Фундаменты и подвальные помещения в наибольшей степени подвержены риску, так как именно здесь воздействие влаги наиболее интенсивно. При высоком уровне грунтовых вод влага может проникать в толщу конструкции, провоцируя появление плесени и колоний грибка, а в дальнейшем — протечки и коррозионные процессы.

Особая опасность кроется в пористой структуре большинства строительных материалов. Вода свободно заполняет микропоры, а при отрицательных температурах замерзает, увеличиваясь в объеме. Это приводит к постепенному разрушению материала на глубину намокания, что является одной из основных причин разрушения фундаментов и других несущих элементов, не обработанных защитными составами. В связи с этим при проектировании и строительстве требуется учитывать эксплуатационные условия, гидрогеологические характеристики участка, прочностные показатели материалов, их пористость и стойкость к температурно-влажностным колебаниям.

Современный рынок предлагает сотни разновидностей гидроизоляционных материалов как отечественного, так и зарубежного производства. Однако даже самые надежные составы не дадут ожидаемого результата при неправильном выборе или нарушении технологии применения. На практике критически важно подбирать материалы с учетом их совместимости и характеристик конструкции.

Для грамотного выбора гидроизоляции необходимо учитывать несколько факторов:

- тип конструкции (фундамент, стены, кровля, пол, перекрытие и др.);

- условия эксплуатации (подземная или надземная часть, внутренние или наружные поверхности);

- наличие старого гидроизоляционного покрытия и его состояние;

- расчетный срок службы до следующего ремонта;

- вид защиты (наружная, внутренняя, проникающая).

Не меньшую роль играют предполагаемые механические и климатические нагрузки. Гидроизоляционный материал должен обладать определенным набором свойств: водонепроницаемостью, морозостойкостью, паропроницаемостью, устойчивостью к деформациям и химическим воздействиям. Дополнительными преимуществами считаются экологичность, негорючесть и долговечность. В ряде случаев материалы выполняют сразу несколько функций: защищают поверхность от контакта с влагой, повышают коррозионную стойкость и одновременно обеспечивают газо- и пароизоляцию.

Следует помнить, что сам гидроизоляционный слой в процессе эксплуатации испытывает колоссальные нагрузки: перепады температуры, воздействие ультрафиолета, ветровые и механические нагрузки, влияние микроорганизмов и агрессивных сред. Сюда же относятся химически активные реагенты, диффузионные процессы, усадочные явления и загрязнения, которые неизбежно сокращают срок службы покрытия.

Расходы на гидроизоляцию в смете строительства составляют незначительный процент, однако именно она обеспечивает долговечность здания. Экономия на защитных материалах приводит к крупным затратам в будущем, связанным с ремонтом и восстановлением несущих элементов.

История применения гидроизоляционных материалов насчитывает тысячелетия. Археологические находки подтверждают, что еще 4500—5000 лет назад египтяне и вавилоняне использовали природный битум и смолы для защиты зданий и инженерных сооружений. Асфальтовыми смесями покрывали каналы, водоотводы, фундаменты дворцов и храмов. Обнаружены даже остатки тростниковых полотен, пропитанных битумом, выполнявших функцию гидроизоляции.

Зернохранилища и амбары защищались битумными обмазками, что обеспечивало сохранность урожая. Изделия, склонные к гниению, оборачивали в ткани, пропитанные битумом или озокеритом, продлевая срок их службы. Чтобы повысить прочность и устойчивость битума к высоким температурам, в него добавляли минеральные порошки. Использовались и ископаемые смолы, такие как янтарь или копал, которые предварительно расплавлялись перед применением.

В России битум начали активно применять с XVIII века, а в 1920-е годы была налажена планомерная добыча и рациональное использование битумных месторождений.

Со временем в качестве альтернативы битумным и дегтевым покрытиям начали развиваться полимерные гидроизоляционные материалы. Благодаря высоким эксплуатационным характеристикам и технологичности они постепенно вытесняют традиционные материалы, такие как толь или рубероид. Уже сегодня применяются покрытия на основе полиэтилена, профилированного ПВХ и сложных композитных смесей. Развитие химической промышленности позволило получать более дешевые, долговечные и экологически безопасные материалы, многие из которых выпускаются в виде рулонов, мембран или мастик.

Сфера применения гидроизоляционных материалов настолько широка, что их качество и эксплуатационные характеристики обязательно регламентируются государственными и отраслевыми нормативами. Наиболее значимыми документами выступают ГОСТы, Технические условия (ТУ), а также стандарты организаций (СТО), которые определяют не только состав и требования к материалам, но и правила их применения. Например, для рулонных и битумных материалов действуют ГОСТ 30547-97 и ГОСТ 2678-94, а для мастик и обмазочных составов — ГОСТ 30693-2000.

К гидроизоляции относят и кровельные материалы, которые применяются для защиты наиболее уязвимой части здания — крыши. Фактически кровля является разновидностью гидроизоляционного покрытия, выполняя одновременно функцию защиты и ограждающей конструкции.

Для систематизации столь обширной номенклатуры материалов используется классификация, построенная на нескольких основных признаках. Ключевыми считаются:

- назначение материала в составе изоляционного покрытия;

- физическое состояние и форма при использовании;

- тип исходного сырья для производства;

- производственное назначение и технология применения.

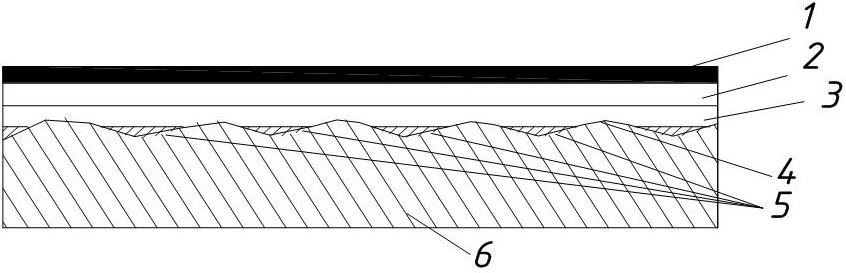

Функциональное назначение (рис. 1) определяет роль каждого слоя в общей системе защиты. Материалы делят на:

- грунтовочные — наносятся первым слоем, заполняют микропоры и дефекты основания, повышают адгезию последующих слоев;

- подмазочные (затирочные) — служат для локального устранения неровностей, раковин и трещин;

- шпаклевочные — создают окончательно ровную и однородную поверхность перед нанесением основного изолирующего слоя.

Изоляционные составы обеспечивают полное отделение конструкции от влаги и пара. Покровные материалы применяются как дополнительный барьер — они защищают базовую гидроизоляцию от агрессивных сред, придают поверхности гидрофобные и декоративные свойства (глянец, блеск). Недостаток такой классификации в том, что она объединяет в одну группу слишком широкий спектр материалов, не учитывая различия по составу и агрегатному состоянию.

Рис. 1. Гидроизоляционное покрытие: 1 — покровный слой; 2 — слой изоляционного материала; 3 — шпаклевка; 4 — грунтовка; 5 — подмазка (затирка); 6 — основание

Физическое состояние и внешний вид материалов в период использования также играет важную роль. Жидкие и пластичные составы (эмульсии, пасты, мастики, растворы) не имеют фиксированной формы и наносятся непосредственно на основание. В отличие от них твердые и упруговязкие материалы (рулонные полотна, мембраны, плиты) обладают заданной геометрией. Эта классификация имеет прикладное значение, особенно для выбора метода нанесения, но требует дополнения другими признаками для комплексной оценки.

По исходному сырью гидроизоляция подразделяется на три основные категории:

- органические материалы (битумные, дегтевые, смоляные);

- неорганические (цементные, минеральные, силикатные составы);

- комбинированные (битумно-полимерные, армированные композиции и т. п.).

Такой подход позволяет легко выделять типовые группы, однако затрудняет изучение технологии производства, поскольку аналогичные процессы повторяются в разных категориях.

По производственному назначению гидроизоляционные материалы делятся на:

- пропиточные;

- инъекционные;

- обмазочные;

- оклеечные;

- герметизирующие;

- монтажные;

- насыпные.

Данный метод классификации более наглядный, так как учитывает область применения, но не раскрывает в деталях сырьевую основу и состояние материала в момент использования.

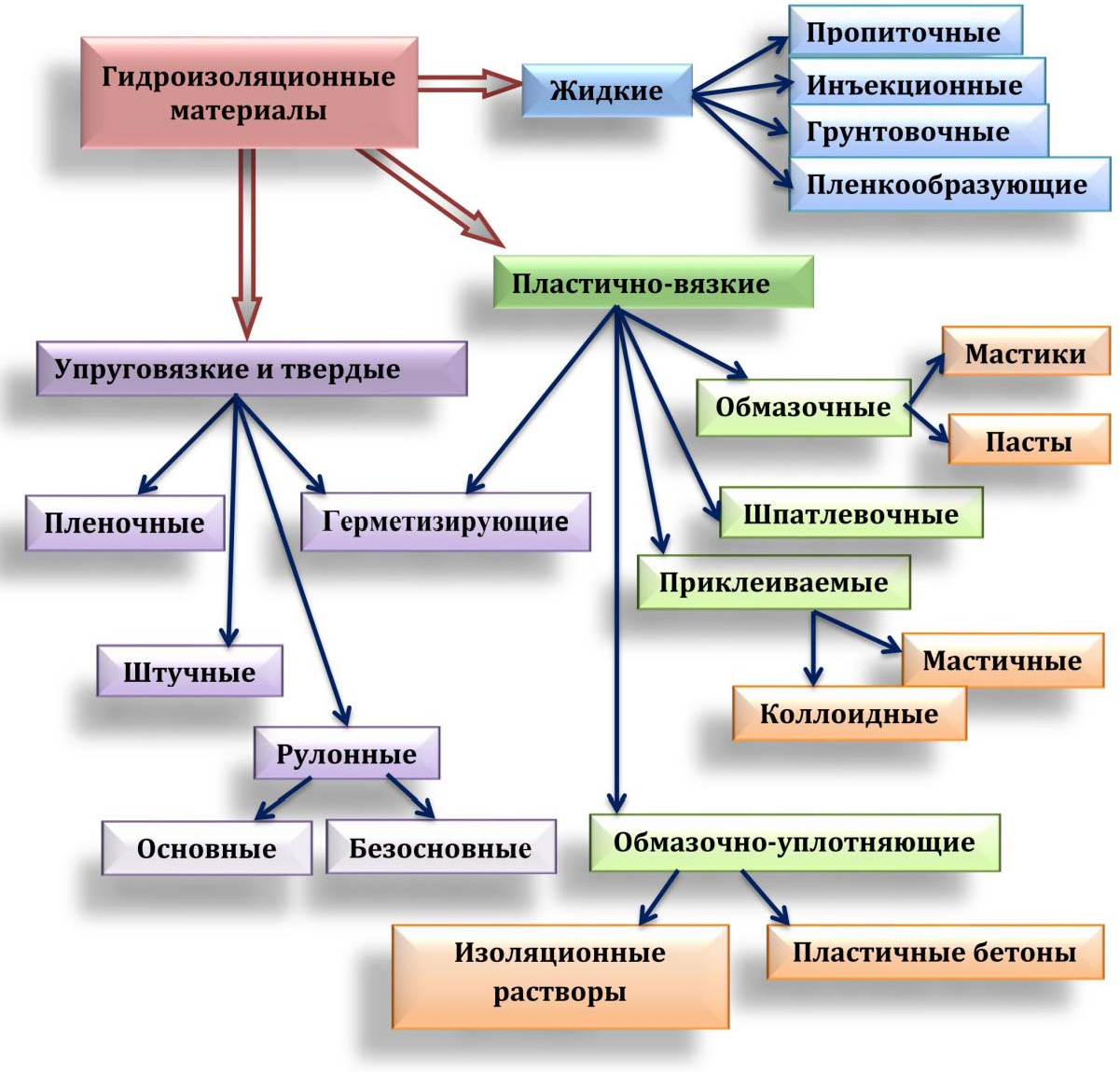

Наиболее универсальной считается комбинированная классификация гидроизоляционных материалов (рис. 2), в которой объединены все ключевые признаки: функциональное назначение, форма и состояние, тип сырья и способ применения. Такой подход обеспечивает комплексное понимание роли материала в системе защиты и позволяет проектировщикам и строителям выбирать оптимальное решение для конкретных условий эксплуатации.

При применении комбинированного подхода систематизации гидроизоляционные материалы удобно разделять по их физическому состоянию в момент использования. Такой метод позволяет комплексно учитывать как агрегатное состояние, так и технологию нанесения.

Жидкие составы применяются наиболее широко и подразделяются на несколько подтипов: пропиточные, инъекционные, пленкообразующие и грунтовочные. Эти материалы могут использоваться как в холодном, так и в теплом или горячем виде. Жидкие растворы проникают глубоко в поры основания, что обеспечивает их высокую эффективность при уплотнении и укреплении конструкций.

Пластично-вязкие материалы включают в себя обмазочные, обмазочно-уплотняющие, приклеиваемые и шпаклевочные составы. В зависимости от условий эксплуатации они также наносятся в холодном, теплом или горячем состоянии. Внутри группы выделяют мастики и пасты, а среди обмазочно-уплотняющих — специальные растворы и пластичные бетоны. Эта категория отличается универсальностью и часто используется при защите фундаментов и подземных сооружений.

Упруговязкие и твердые материалы применяются преимущественно в холодном состоянии. Они выпускаются в виде рулонных полотен, пленочных мембран или штучных изделий (например, плит). В рулонной подгруппе различают безосновные и основные материалы; последние могут использоваться как с нагревом поверхности при монтаже, так и без него.

Рис. 2. Комбинированная классификация гидроизоляционных материалов

Для более точного отнесения материала к определенной группе могут использоваться дополнительные признаки, которые уточняют его свойства и область применения (рис. 3). Одним из таких признаков выступает водонепроницаемость, позволяющая разделять материалы по степени их гидроизолирующей способности.

Согласно строительным нормам и правилам, гидроизоляционные материалы дополнительно классифицируются по виду вяжущих веществ:

- битумные;

- дегтевые;

- дегтебитумные;

- полимерные;

- битумно-полимерные;

- резинобитумные.

По производственному назначению материалы делятся на кровельные, гидроизоляционные, пароизоляционные и герметизирующие.

С точки зрения технологии строительных работ выделяют такие типы гидроизоляции:

- окрасочную,

- штукатурную (как холодную, так и горячую),

- литую,

- оклеечную,

- монтируемую,

- герметизирующую,

- комбинированную.

Рис. 3. Классификация гидроизоляционных материалов

В обобщенном виде классификация осуществляется по четырем основным признакам: состав (активное вяжущее вещество), область применения, физическое состояние и способ нанесения (или укладки). Однако при описании конкретных технологий и материалов в большинстве случаев используют комбинированный подход, так как он учитывает совокупность параметров и отражает реальную практику проектирования и строительства.

Продление срока службы строительных конструкций посредством гидроизоляции сегодня является одной из ключевых задач строительной отрасли. От правильного выбора материалов и технологии зависит не только долговечность зданий, но и экономическая эффективность эксплуатации. Несмотря на разнообразие изоляционных систем, именно комбинированная классификация признана наиболее рациональной, так как позволяет комплексно оценивать свойства материалов и подбирать оптимальные решения для конкретных условий.