Содержание страницы

Воздушные линии электропередачи (ВЛ) являются становым хребтом любой современной энергосистемы, обеспечивая транспортировку электроэнергии на значительные расстояния. Их надежность и безопасность напрямую зависят от точности инженерных расчетов, в частности — от анализа механической прочности. История развития ВЛ — это путь от простейших деревянных столбов до сложных многогранных и решетчатых опор, способных выдерживать экстремальные климатические нагрузки. Именно поэтому проектирование механической части ВЛ является критически важным этапом, гарантирующим бесперебойное электроснабжение и безопасность для окружающей среды и населения.

В данном материале мы подробно разберем ключевые аспекты механического расчета анкерного пролета ВЛ напряжением 110 кВ. На примере конкретных марок провода и грозозащитного троса мы рассмотрим, как внешние факторы — ветер, гололед, температура — влияют на их напряжение и стрелу провеса. Главная задача инженера — обеспечить, чтобы расчетные механические напряжения в элементах линии никогда не превышали допустимых значений, установленных нормативными документами, такими как ПУЭ (Правила устройства электроустановок, 7-е издание).

Процесс проектирования механической части ВЛ представляет собой комплексную задачу, включающую следующие этапы:

- Анализ и расчет климатических и весовых нагрузок на конструктивные элементы ВЛ.

- Обоснованный выбор ключевых компонентов: опор, проводов, тросов, изоляторов и линейной арматуры.

- Детальный расчет всех элементов на механическую прочность с учетом запаса надежности.

- Оптимальная расстановка опор вдоль профиля трассы прохождения линии.

- Проектирование и расчет переходов через естественные и искусственные преграды (например, наземные трубопроводы, реки, автомагистрали).

- Расчет монтажных таблиц и кривых для контроля стрел провеса при строительстве ВЛ.

1. Анализ физико-механических характеристик компонентов ВЛ

Основой любого точного расчета является корректный подбор исходных данных. Для воздушной линии электропередачи ключевыми элементами, воспринимающими основные нагрузки, являются провод и грозозащитный трос. Рассмотрим их параметры подробнее.

1.1. Конструкция и характеристики сталеалюминиевого провода

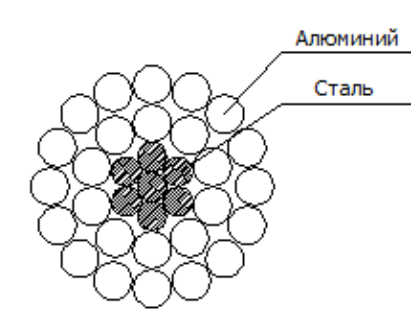

В современных ВЛ напряжением 110 кВ широкое применение нашли сталеалюминиевые провода. В качестве примера для нашего расчета возьмем провод марки АС-185/29. Его конструкция и характеристики регламентируются ГОСТ 839-2019 «Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи. Технические условия».

Маркировка «АС» указывает на материалы: «А» — алюминий для токопроводящей части и «С» — сталь для сердечника. Числа в маркировке (185/29) обозначают номинальные площади поперечного сечения алюминиевой и стальной частей в мм2 соответственно. Такое комбинированное решение является инженерным компромиссом: алюминий обеспечивает отличную электропроводность при малом весе, а стальной сердечник придает проводу необходимую механическую прочность на разрыв. Для упрощения инженерных расчетов, характеристики двух разных металлов приводятся к единым усредненным параметрам для провода в целом.

Ключевые физико-механические параметры провода АС-185/29 сведены в таблицу 1.

Таблица 1. Физико-механические характеристики провода АС-185/29 (согласно ГОСТ 839-2019)

| Площадь сечения, мм2 | Алюминиевая часть (токопроводящая) | 181 | |

| Стальная часть (сердечник) | 29 | ||

| Суммарная площадь | 210 | ||

| Наружный диаметр провода, мм | 18,8 | ||

| Конструкция (количество и диаметр проволок) | Алюминиевые | шт. | 26 |

| мм | 2,98 | ||

| Стальные | шт. | 7 | |

| мм | 2,3 | ||

| Число повивов, шт. | Алюминиевая часть | 2 | |

| Стальная часть | 1 | ||

| Расчетная масса 1 км провода, кг | 728 | ||

| Модуль упругости (эластичности), ×104 Н/мм2 | 8,25 | ||

| Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР), ×10-6 °C-1 | 19,2 | ||

| Разрывное усилие, не менее, Н/мм2 | 290 | ||

| Удельная нагрузка от собственного веса, ×10-3 Н/(м·мм2) | 34,67 | ||

| Допустимое механическое напряжение, Н/мм2 | При среднегодовой температуре (нормальный режим) | 90 | |

| При минимальной температуре (режим максимальных тяжений) | 135 | ||

| При максимальных внешних нагрузках (ветер и гололед) | 135 | ||

Конструкция провода с центральным стальным сердечником и внешними повивами из алюминиевых проволок наглядно показана на рисунке 1.

Рис. 1. Поперечное сечение сталеалюминиевого провода марки АС

1.2. Выбор и характеристики унифицированной опоры

Опоры являются несущим каркасом воздушной линии. Для стандартизации проектирования и строительства применяются унифицированные опоры, характеристики которых позволяют быстро подобрать оптимальный вариант под конкретные условия. Выбор опоры зависит от напряжения ВЛ, климатического района (по ветру и гололеду), количества цепей, а также марок подвешиваемых проводов и тросов.

Расшифровка наименования унифицированной опоры дает ключевую информацию:

- Тип опоры: П — промежуточная (для прямых участков трассы), У — угловая (для поворотов линии), А — анкерная (для компенсации тяжения), С — специальная.

- Материал: Б — железобетон, Д — дерево, М — металлическая многогранная. Для традиционных решетчатых металлических опор буквенный индекс часто опускается.

- Класс напряжения ВЛ, кВ.

- Типоразмер: цифровой индекс, характеризующий несущую способность. Как правило, нечетные цифры — для одноцепных ВЛ, четные — для двухцепных.

Для нашей ВЛ 110 кВ выберем опору ПМ110-1 — промежуточную металлическую многогранную одноцепную опору. Она предназначена для эксплуатации в I-V ветровых и I-VI (включая особый) гололедных районах.

Таблица 2. Технические характеристики унифицированной опоры ПМ110-1

| Марка провода | Район по гололеду | Район по ветру | Допустимые пролеты, м | Габарит до земли, м | Масса опоры, т | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Габаритный | Ветровой | Весовой | |||||

| АС-185/29 | II | III | 280 | 325 | 500 | 7,0 | 2,25 |

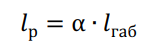

В механических расчетах используется понятие расчетного пролета (?р) — условного расстояния между опорами, которое учитывает рельеф местности. На идеально ровной поверхности он равен габаритному пролету. Однако из-за неровностей рельефа средняя длина пролета обычно меньше габаритного. Расчетный пролет определяется по формуле:

где lгаб — габаритный пролет, м; α — коэффициент, учитывающий рельеф местности (принимается в диапазоне 0,8–0,9).

С учетом нашего габаритного пролета в 280 м, примем расчетный пролет равным:

![]()

Конструкция и основные габаритные размеры опоры ПМ110-1 показаны на рисунке 2 и в таблице 3.

Рис. 2. Схема одноцепной многогранной металлической опоры ПМ110-1

Таблица 3. Основные размеры унифицированной опоры ПМ110-1 (в метрах)

| Район по гололеду | Размеры согласно схеме на Рис. 2, м | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| H (полная высота) | h1 (высота до нижней траверсы) | h2 (высота до средней траверсы) | h3 (высота до верхней траверсы) | a1 | a2 | a3 | b | |

| II | 26,7 | 14,9 | 19,2 | 23,2 | 2,1 | 4,2 | 2,1 | 4,0 |

1.3. Конструкция и характеристики грозозащитного троса

Для защиты ВЛ от прямых ударов молнии, согласно требованиям ПУЭ (Глава 2.5), линии напряжением 110 кВ и выше на металлических и железобетонных опорах должны быть оснащены грозозащитными тросами по всей длине. В нашем проекте используется стальной канат ТК-50, конструкция которого соответствует ГОСТ 3063-80 «Канат одинарной свивки типа ТК конструкции 1х19 (1+6+12). Сортамент». Цифра 50 в маркировке обозначает номинальную площадь сечения в мм2. Трос изготавливается из оцинкованных стальных проволок для защиты от коррозии.

Таблица 4. Физико-механические характеристики троса ТК-50

| Площадь сечения, мм2 | Номинальное | 50 |

| Фактическое | 48,6 | |

| Наружный диаметр троса, мм | 9,1 | |

| Конструкция (количество и диаметр проволок) | шт. | 19 |

| мм | 1,8 | |

| Число повивов, шт. | 2 | |

| Расчетная масса 1 км троса, кг | 418 | |

| Модуль упругости, ×104 Н/мм2 | 18,5 | |

| ТКЛР, ×10-6 °C-1 | 12 | |

| Разрывное усилие, не менее, Н/мм2 | 1200 | |

| Удельная нагрузка от собственного веса, ×10-3 Н/(м·мм2) | 80 | |

| Допустимое механическое напряжение, Н/мм2 | При среднегодовой температуре | 420 |

| При минимальной температуре | 600 | |

| При максимальных внешних нагрузках | 600 | |

Конструктивно трос ТК-50 представляет собой канат одинарной свивки, как показано на рисунке 3.

Рис. 3. Конструкция грозозащитного троса ТК-50

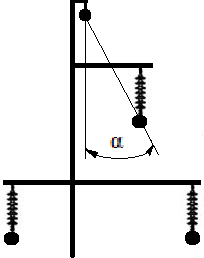

Для эффективной молниезащиты важно правильное расположение троса на опоре. Согласно ПУЭ, при расположении проводов «треугольником» и использовании одного троса, угол защиты α (угол между вертикалью, проходящей через трос, и линией, соединяющей трос с крайним проводом) не должен превышать 30°.

Рис. 4. Схема расположения грозозащитного троса и определение угла защиты α

2. Расчет удельных нагрузок на провода и тросы

Провода и тросы ВЛ постоянно находятся под воздействием механических нагрузок: вертикальных (собственный вес, вес гололеда) и горизонтальных (давление ветра). Результирующая сила вызывает растягивающее напряжение в металле. Для удобства расчетов используются удельные нагрузки — равномерно распределенные нагрузки, отнесенные к единице длины (1 м) и единице поперечного сечения (1 мм2). Единица измерения — Н/(м·мм2).

2.1. Определение климатических условий и исходных параметров

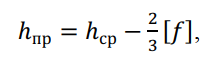

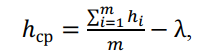

Перед расчетом нагрузок необходимо определить ключевые климатические параметры, которые напрямую влияют на величину этих нагрузок. Для этого используется понятие приведенной высоты центра тяжести (hпр) проводов или троса:

где hср — средняя высота подвеса на опоре, м; [ƒ] — максимально допустимая стрела провеса, м.

Средняя высота подвеса проводов hср рассчитывается как:

где hi — высота i-ой траверсы от земли, м; m — количество проводов; λ — длина гирлянды изоляторов (для ВЛ 110 кВ предварительно принимается 1,3 м).

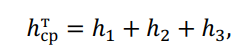

Высота подвеса троса ℎсрт равна его высоте над землей на опоре:

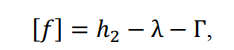

Допустимые стрелы провеса для провода [ƒ] и троса [ƒ]т определяются так, чтобы обеспечить безопасные расстояния до земли и между элементами ВЛ:

Для провода:

где h1 — высота нижней траверсы, Г — нормативное наименьшее расстояние от провода до земли (габарит).

Для троса:

![]()

где z — наименьшее допустимое расстояние по вертикали между проводом и тросом в середине пролета.

После нахождения hпр, по картам климатического районирования и таблицам из ПУЭ определяются нормативная толщина стенки гололеда (bэ) и нормативное ветровое давление (W0), а затем их расчетные значения с учетом поправочных коэффициентов.

В расчетах механической прочности учитываются следующие температурные режимы:

- Высшая температура (θmax = +40℃): режим максимальной стрелы провеса.

- Низшая температура (θmin = -40℃): режим максимального тяжения и механического напряжения.

- Среднегодовая температура (θсг ≈ +5℃): режим, в котором линия находится большую часть времени.

- Температура при гололеде (θгол = -5℃): для расчета комбинированной нагрузки от льда и ветра.

2.2. Виды и расчет удельных нагрузок

Рассмотрим основные виды удельных нагрузок, действующих на провод и трос.

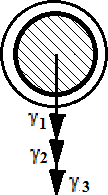

1. Удельная нагрузка от собственного веса (γ1)

Это базовая вертикальная нагрузка, действующая постоянно.

где M — масса 1 км провода/троса, кг; F — фактическое сечение, мм2; g ≈ 9,8 м/с2.

Рис. 5. Нагрузка от собственного веса провода

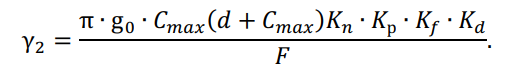

2. Удельная нагрузка от веса гололеда (γ2)

Возникает при обледенении, значительно увеличивая вес провода. Гололедные отложения принимаются в форме цилиндра.

Рис. 6. Нагрузка от веса гололеда на проводе

Рассчитывается по формуле из ПУЭ:

где bэ — расчетная толщина стенки гололеда, мм; d — диаметр провода, мм; ρл — плотность льда (≈0,9 г/см3).

3. Суммарная вертикальная нагрузка (γ3)

Это векторная сумма нагрузок от собственного веса и веса гололеда.

Рис. 7. Суммарная вертикальная нагрузка (вес провода + гололед)

![]()

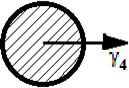

4. Удельная ветровая нагрузка на провод без гололеда (γ4)

Горизонтальная нагрузка от давления ветра.

Рис. 8. Ветровая нагрузка на провод без гололеда

где W — расчетное ветровое давление, Па; Cx — аэродинамический коэффициент.

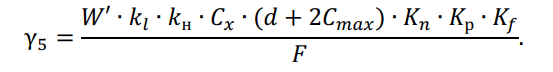

5. Удельная ветровая нагрузка на провод с гололедом (γ5)

Горизонтальная нагрузка, действующая на увеличенный диаметр провода, покрытого льдом.

Рис. 9. Ветровая нагрузка на провод, покрытый гололедом

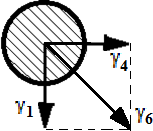

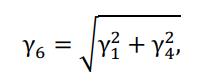

6. Суммарная нагрузка от веса и ветра (без гололеда) (γ6)

Результирующая нагрузка, определяемая как геометрическая сумма γ1 и γ4.

Рис. 10. Результирующая нагрузка от собственного веса и ветра

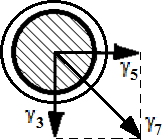

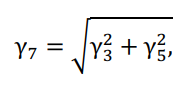

7. Максимальная суммарная нагрузка (γ7)

Наиболее тяжелый расчетный режим: вес провода с гололедом и ветровое давление на обледеневший провод. Определяется как геометрическая сумма γ3 и γ5.

Рис. 11. Максимальная суммарная нагрузка в режиме «ветер+гололед»

Заключение

Тщательный и всесторонний механический расчет является залогом долговечной и безаварийной эксплуатации воздушных линий электропередачи. Как мы увидели, на надежность ВЛ влияет множество факторов: от физических свойств материалов провода и троса до суровых климатических условий конкретного региона. Использование унифицированных опор и строгое следование нормам, изложенным в ПУЭ и профильных ГОСТах, позволяет систематизировать процесс проектирования и гарантировать высокий уровень безопасности.

Современные подходы к проектированию все чаще включают использование специализированного программного обеспечения (САПР), которое позволяет моделировать поведение ВЛ в различных условиях и автоматизировать сложные расчеты. Тем не менее, понимание физических основ и методологии, изложенной в данном материале, остается фундаментальным навыком для любого инженера-энергетика, ответственного за создание надежной инфраструктуры будущего.