Содержание страницы

- 1. Фундаментальные принципы проектирования ЛЭП

- 2. Традиционные методы увеличения пропускной способности и их ограничения

- 3. Современные высокоэффективные провода: HTLS и компактные решения

- 4. Пределы передаваемой мощности и факторы, их определяющие

- 5. Комплексные мероприятия по повышению пропускной способности и снижению потерь

- 6. Интересные факты о линиях электропередачи

- 7. Часто задаваемые вопросы (FAQ)

- Заключение

Передача электрической энергии на значительные расстояния является краеугольным камнем современных энергосистем. История этой технологии началась в конце XIX века с так называемой «войны токов» между Томасом Эдисоном, сторонником постоянного тока (DC), и Николой Теслой с Джорджем Вестингаузом, продвигавшими переменный ток (AC). Победа переменного тока была обусловлена ключевым преимуществом — возможностью эффективного повышения и понижения напряжения с помощью трансформаторов. Это позволило передавать огромные мощности на сотни и тысячи километров при высоком напряжении и относительно низком токе, что кардинально минимизировало омические потери (потери на нагрев проводов). Первые промышленные ЛЭП, такие как линия Лауфен – Франкфурт (1891 г.), продемонстрировали всему миру жизнеспособность этой концепции. С тех пор магистральные сети электропередач, составляющие основу Единой энергетической системы (ЕЭС), непрерывно развивались, переходя на все более высокие классы напряжения для обеспечения растущих потребностей промышленности и населения. Сегодня системообразующие и питающие сети напряжением 220 кВ и выше формируют энергетический каркас, связывающий генерирующие мощности с центрами потребления.

1. Фундаментальные принципы проектирования ЛЭП

Основой Единой энергетической системы (ЭЭС) являются разветвленные сети высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП), которые выполняют функцию транспортировки электроэнергии от генерирующих станций к крупным промышленным узлам и распределительным центрам. Эти сети, классифицируемые как внутрисистемные и межсистемные (системообразующие), оперируют на напряжениях 220 кВ и выше.

Ключевым параметром при проектировании ЛЭП является выбор номинального напряжения. Это решение принимается на основе комплексного технико-экономического анализа, учитывающего три взаимосвязанных фактора: объем передаваемой мощности, количество параллельных цепей и протяженность линии. Как показывает инженерная практика и экономические расчеты, существует прямая зависимость: чем выше передаваемая мощность и больше расстояние передачи, тем более высоким должен быть класс номинального напряжения. Этот принцип позволяет оптимизировать капитальные затраты и эксплуатационные издержки, в первую очередь за счет снижения потерь мощности. В таблице 1 представлены ориентировочные, экономически обоснованные параметры для ЛЭП переменного тока различных классов напряжения.

Таблица 1. Экономически целесообразные параметры для проектирования линий электропередачи переменного тока

| Класс напряжения, кВ | Максимальная передаваемая мощность, МВт | Максимальное расстояние передачи, км |

| 0,38 | 0,05 – 0,10 | 0,5 – 1,0 |

| 10 | 2,0 – 3,0 | 10 – 15 |

| 35 | 5 – 10 | 30 – 50 |

| 110 | 25 – 50 | 50 – 150 |

| 150 | 40 – 70 | 100 – 200 |

| 220 | 100 – 200 | 150 – 250 |

| 330 | 200 – 300 | 300 – 400 |

| 500 | 700 – 900 | 800 – 1200 |

| 750 | 1800 – 2200 | 1000 – 1500 |

| 1150 | 4000 – 6000 | 2000– 3000 |

2. Традиционные методы увеличения пропускной способности и их ограничения

Исторически сложилось, что для увеличения пропускной способности существующих воздушных линий (ВЛ), выполненных стандартными сталеалюминиевыми проводами (марки АС, по международной классификации — ACSR), применялось несколько базовых подходов. Все они, однако, сопряжены со значительными техническими и экономическими трудностями.

- Замена проводов на провода большего поперечного сечения: Логичный шаг, позволяющий пропустить больший ток. Однако это влечет за собой увеличение массы и диаметра провода. Возросшие механические нагрузки (от веса, ветра, гололеда) требуют проведения прочностных расчетов существующих опор, которые зачастую не рассчитаны на такие воздействия. Это приводит к необходимости либо сокращать пролеты путем установки дополнительных опор, либо производить полную замену опор, что является капиталоемким мероприятием.

- Расщепление фазы: Применение нескольких проводов на фазу вместо одного. Этот метод снижает индуктивное сопротивление линии и коронный разряд, увеличивая пропускную способность. Тем не менее, он усложняет конструкцию опор, арматуры и увеличивает ветровые и гололедные нагрузки.

- Строительство дополнительных (параллельных) воздушных линий: Наиболее капиталоемкий метод, требующий не только колоссальных финансовых вложений, но и длительных процедур по отводу земель, получению разрешительной документации и проведению строительно-монтажных работ.

- Повышение номинального напряжения: Эффективный способ, но он требует полной реконструкции линии с заменой всей изоляции и оборудования на подстанциях, что по сути равносильно строительству новой ВЛ.

Ключевой недостаток стандартного провода ACSR кроется в его физических свойствах. Стальной сердечник обеспечивает механическую прочность, а алюминиевые повивы — проводимость. При пиковых токовых нагрузках провод нагревается, и стальной сердечник, обладающий значительным коэффициентом температурного расширения, удлиняется. Это приводит к увеличению стрелы провеса провода сверх допустимых габаритов, создавая риск короткого замыкания на землю или пересекаемые объекты. Аналогичная ситуация возникает при экстремальных климатических нагрузках (налипание снега, ураганный ветер), которые могут привести к обрыву провода. Эти ограничения стандартных проводов стали стимулом для разработки новых, более совершенных конструкций.

3. Современные высокоэффективные провода: HTLS и компактные решения

Для преодоления недостатков традиционных проводов ACSR были разработаны инновационные решения, объединенные в категорию высокотемпературных проводов с малым удлинением (HTLS — High-Temperature Low-Sag conductors). Основная идея их применения — замена существующего провода на новый, сопоставимый по диаметру и массе, но способный работать при значительно более высоких температурах и передавать больший ток без нарушения габаритов до земли. Если для стандартных проводов АС, согласно ГОСТ 839-2019 «Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи. Технические условия», длительно допустимая температура нагрева составляет 90°С, то для HTLS-проводов этот показатель может достигать 120 – 250°С. Такая замена позволяет увеличить пропускную способность ВЛ в 1,6 – 3 раза при минимальной реконструкции самой линии, используя существующие опоры.

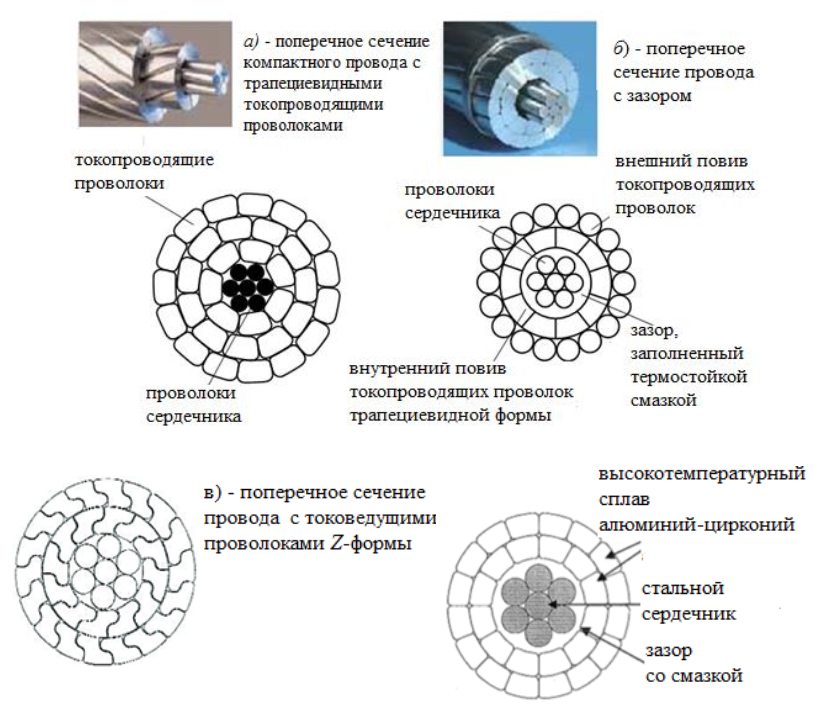

3.1. Компактные провода типа AERO-Z

Одним из путей модернизации является использование компактных проводов, в которых проволоки наружных слоев имеют Z-образный профиль. Такая конструкция позволяет практически полностью исключить межпроволочные пустоты, характерные для проводов с круглыми проволоками. За счет этого при том же диаметре удается разместить большее сечение алюминия, что снижает активное сопротивление и увеличивает токовую нагрузку.

Как видно из таблицы 2, провода AERO-Z при одинаковом или незначительно большем диаметре по сравнению с АС 240/56 имеют на 43-51% большее сечение алюминия. Кроме того, Z-образная форма проволок придает проводу высокую крутильную жесткость, что улучшает его сопротивляемость гололедным образованиям и пляске. Гладкая внешняя поверхность снижает ветровую нагрузку.

Недостатки проводов AERO-Z: Основным сдерживающим фактором является их высокая стоимость, которая может в 5-6 раз превышать стоимость классического провода АС. Также существенным ограничением является невысокая длительно допустимая температура нагрева (не более 80-90°С), что не позволяет относить их к классу HTLS.

Таблица 2. Сравнительный анализ характеристик стандартного провода АС и компактных проводов AERO-Z

| Марка провода | Внешний диаметр, мм | Площадь сечения (Al/St), мм² | Активное сопротивление, Ом/км | Механическая прочность, кгс | Линейная масса, кг/км | Коэфф. аэродинам. сопротивления |

| АС 240/56 | 22,4 | 241 / 56,3 (база 100%) | 0,12182 | 9778 | 1106 | 0,95 |

| AERO-Z 346-2Z | 22,4 | 345,65 (прирост 143%) | 0,0974 | 11132 | 958 | 0,8 |

| AERO-Z 366-2Z | 23,1 | 366,13 (прирост 151%) | 0,0919 | 11617 | 1014 | 0,8 |

3.2. Высокотемпературные провода (HTLS)

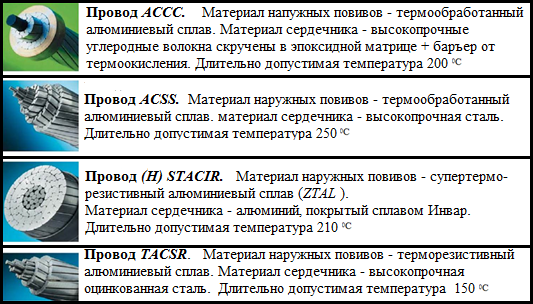

Мировая практика выработала несколько ключевых конструкций HTLS-проводов, отличающихся материалом сердечника и конструкцией токопроводящей части.

Рис. 1. Типы конструкций современных проводов ВЛ: а – компактный провод с трапециевидными проволоками; б – провод типа GAP (GTACSR) с зазором и внешним повивом; в – провод с Z-образными проволоками.

Ключевые типы HTLS проводов:

- Провода с композитным сердечником (ACCC): Сердечник выполнен из угле- и стеклопластика. Он обладает в разы меньшим коэффициентом температурного расширения и значительно меньшей массой по сравнению со сталью, при сопоставимой или большей прочности. Это «золотой стандарт» HTLS-проводов, позволяющий максимально снизить стрелу провеса при высоких температурах.

- Провода типа «GAP» (GTACSR, GZTACSR): В этих проводах между стальным сердечником и внутренним алюминиевым повивом имеется зазор, заполненный термостойкой смазкой. При низких температурах нагрузку несут и сталь, и алюминий. При нагреве алюминиевые повивы удлиняются и «отдают» всю механическую нагрузку стальному сердечнику. Таким образом, термическое удлинение всего провода определяется только свойствами стали, что значительно уменьшает провис. Рабочая температура достигает 150-210°С.

- Провода со стальным сердечником и отожженным алюминием (ACSS): Внешне похожи на ACSR, но алюминиевые проволоки проходят специальный отжиг, что делает их мягкими. Вся механическая нагрузка ложится на стальной сердечник. Это позволяет проводу работать при температурах до 200°С без потери прочности.

- Провода с сердечником из Инвара (ACSI): Используется сердечник из железо-никелевого сплава Инвар, который имеет аномально низкий коэффициент температурного расширения. Это также эффективно решает проблему провисания.

Рис. 2. Примеры и характеристики различных высокотемпературных проводов ВЛ зарубежного производства.

3.3. Сравнительная оценка современных проводов

Выбор конкретного типа провода для модернизации ВЛ зависит от множества факторов: требуемой пропускной способности, климатических условий, состояния опор и, конечно, бюджета проекта. Эффективность применения инновационных проводов неоспорима: пропускная способность может быть увеличена на десятки и даже сотни процентов. Хотя первоначальная стоимость таких проводов выше, чем у АС, экономический эффект достигается за счет отказа от строительства новых линий. Сокращаются сроки реконструкции, снижаются нагрузки на опоры и фундаменты, и в конечном итоге повышается надежность энергоснабжения.

Таблица 3. Сравнительная таблица основных типов проводов для ВЛ

| Параметр | ACSR (стандарт) | AERO-Z (компактный) | ACSS (HTLS) | ACCC (HTLS) |

|---|---|---|---|---|

| Макс. рабочая температура, °C | 90 | ~90 | 200 | 180-200 |

| Пропускная способность (относит.) | 1x (база) | ~1.5x | ~2x | ~2-3x |

| Стрела провеса при макс. t° | Высокая | Высокая | Средняя | Очень низкая |

| Материал сердечника | Сталь | Сталь | Сталь | Композит (углепластик) |

| Относительная стоимость | 1x (база) | 5-6x | 2-3x | 4-5x |

| Основное преимущество | Низкая стоимость | Высокая токовая плотность в том же диаметре | Проверенная технология HTLS | Наилучшее соотношение прочность/вес, мин. провис |

| Основной недостаток | Высокий провис при нагреве | Высокая стоимость, не HTLS | Высокий вес, требует спец. монтажа | Высокая стоимость, требует спец. арматуры |

4. Пределы передаваемой мощности и факторы, их определяющие

Центральным понятием в контексте ЛЭП является пропускная способность. Под ней понимают максимальную активную мощность трех фаз, которую можно передать по линии в длительном установившемся режиме при соблюдении всех нормативных и технических ограничений.

Эта величина не является постоянной и лимитируется двумя основными факторами:

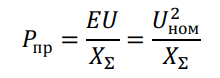

- Предел по статической устойчивости: Это способность энергосистемы сохранять синхронную работу всех генераторов после незначительных возмущений. Превышение этого предела ведет к асинхронному ходу и системной аварии. Предельная мощность по этому условию (Pуст) определяется формулой:

где E и U – ЭДС генераторов передающей станции и напряжение приемной системы; XΣ – суммарное индуктивное сопротивление всей цепи (генераторы, трансформаторы, линия).

- Предел по допустимому нагреву проводов: Этот предел определяется максимальным током (Iдоп), который может длительно протекать по проводу, не вызывая его перегрева выше допустимой температуры. Предельная мощность по нагреву (Pнагр) рассчитывается как:

![]()

где Uном – номинальное напряжение линии, cos φ – коэффициент мощности нагрузки.

Из практики эксплуатации ЭЭС известно, что для длинных ЛЭП сверхвысокого напряжения (500 – 750 кВ) лимитирующим фактором почти всегда является статическая устойчивость. Для линий 220 – 330 кВ ограничения могут наступать как по устойчивости, так и по нагреву, в зависимости от их длины и нагрузки.

Таблица 4. Ориентировочные показатели передаваемой мощности и длины для ЛЭП различных классов напряжения

| Напряжение линии, кВ | Конструкция фазы (кол-во проводов x сечение, мм²) | Передаваемая мощность, МВт | Длина линии электропередачи, км | ||

| Натуральная | При плотности тока 1,1 А/мм² | Предельная при КПД=0,9 | Средняя между подстанциями | ||

| 220 | (1×240) – (1×400) | 135 | 90 – 150 | 400 | 100 |

| 330 | (2×240) – (2×400) | 360 | 270 – 450 | 700 | 130 |

| 500 | (3×330) – (3×500) | 900 | 770 – 1300 | 1200 | 280 |

| 750 | (5×300) – (5×400) | 2100 | 1500 – 2000 | 2200 | 300 |

| 1150 | (8×300) – (8×500) | 5200 | 4000 – 6000 | 3000 | – |

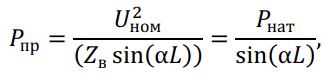

Для анализа пропускной способности часто используется понятие натуральной мощности (Pнат). Это такая мощность, при передаче которой в линии не происходит ни генерации, ни потребления реактивной мощности, то есть волновое сопротивление линии равно сопротивлению нагрузки. Предельную передаваемую мощность можно выразить через натуральную:

где L – протяженность линии, а αL – электрическая длина линии (фазовый сдвиг).

Таблица 5. Характеристика пропускной способности ЛЭП в долях натуральной мощности

| Uном, кВ | Длина линии, км | Конструкция фазы (кол-во проводов x сечение), мм² | Натуральная мощность, Pнат, МВт | Пропускная способность | |||

| по статической устойчивости | по нагреву провода | ||||||

| МВт | доли Pнат | МВт | доли Pнат | ||||

| 220 | 150 – 250 | 1 x 300 | 120 | 350 | 2,9 | 280 | 2,3 |

| 330 | 200 – 300 | 2 x 300 | 350 | 800 | 2,3 | 760 | 2,2 |

| 500 | 300 – 400 | 3 x 300 | 900 | 1350 | 1,5 | 1740 | 1,9 |

| 750 | 400 – 500 | 5 x 300 | 2100 | 2500 | 1,2 | 4600 | 2,1 |

| 1150 | 400 – 500 | 8 x 300 | 5300 | 4500 | 0,85 | 11000 | 2,1 |

5. Комплексные мероприятия по повышению пропускной способности и снижению потерь

Помимо замены проводов, существует целый арсенал средств для управления мощностью и повышения надежности электропередач:

- Применение сверхвысоких напряжений: Переход на классы напряжения 500, 750 и перспективные 1150 кВ кратно увеличивает предельную мощность и снижает долю потерь.

- Снижение реактивного сопротивления сети: Применение генераторов и трансформаторов с пониженным индуктивным сопротивлением повышает предел статической устойчивости, но одновременно увеличивает токи короткого замыкания, требуя установки более мощной и дорогой коммутационной аппаратуры.

- Продольная компенсация (УПК): Включение в линию батарей последовательных конденсаторов компенсирует индуктивное сопротивление линии, «электрически» укорачивая ее и повышая предел по устойчивости.

- Поперечная компенсация (РПК): Длинные слабонагруженные линии генерируют избыточную реактивную мощность из-за своей емкости. Для ее компенсации применяют шунтирующие реакторы.

- Управляемые устройства (FACTS): Современные статические тиристорные компенсаторы (СТК) и синхронные компенсаторы (STATCOM) позволяют гибко и быстро управлять потоками реактивной мощности, адаптируясь к режиму работы сети.

- Оптимизация конструкции ВЛ: Применение расщепленных фаз, новых типов опор и изоляции позволяет снизить реактивное сопротивление линии и потери на корону.

5.1. Проблема потерь электроэнергии

Важнейшим аспектом эксплуатации ЛЭП является борьба с потерями. Технические потери в сетях в норме составляют 5-7%, однако из-за износа оборудования и несовершенства систем учета эта цифра может достигать 10-12% и более. Основные составляющие потерь — это нагрузочные (джоулевы) потери и потери холостого хода, включающие утечки по изоляции и потери на корону. Потери на корону — это ионизация воздуха вокруг провода под действием высокого электрического поля, которая особенно велика в плохую погоду (дождь, туман, изморозь).

Таблица 6. Нормативные удельные потери мощности от токов утечки по изоляции ВЛ

| Погодные условия | Потери мощности от токов утечки, кВт/км, для ВЛ напряжением, кВ | |||||||

| 6 | 10 | 35 | 110 | 220 | 330 | 500 | 750 | |

| Хорошая погода (влажность < 90%), сухой снег, изморозь | 0,011 | 0,017 | 0,035 | 0,055 | 0,069 | 0,103 | 0,156 | 0,235 |

| Дождь, мокрый снег, роса, влажность ≥ 90% | 0,094 | 0,153 | 0,324 | 0,510 | 0,637 | 0,953 | 1,440 | 2,160 |

| Туман | 0,154 | 0,255 | 0,543 | 0,850 | 1,061 | 1,587 | 2,400 | 3,600 |

Таблица 7. Среднегодовые удельные потери электроэнергии от токов утечки по изоляторам для разных регионов

| Климатический регион | Удельные потери электроэнергии, тыс. кВт·ч/км в год, при напряжении, кВ | |||||||

| 6 | 10 | 35 | 110 | 220 | 330 | 500 | 750 | |

| 1 (Центральная Россия) | 0,31 | 0,51 | 1,07 | 1,68 | 2,10 | 3,14 | 4,75 | 7,13 |

| 2 (Северо-Запад) | 0,28 | 0,45 | 0,95 | 1,49 | 1,86 | 2,78 | 4,20 | 6,31 |

| 3 (Сибирь, Дальний Восток) | 0,16 | 0,26 | 0,55 | 0,86 | 1,08 | 1,61 | 2,43 | 3,66 |

Таблица 8. Удельные потери мощности на корону для ВЛ с типовыми фазами (на 1 цепь)

| Номинальное напряжение, кВ (материал опоры) | Кол-во цепей | Конструкция фазы (кол-во проводов x сечение), мм² | Потери мощности на корону, кВт/км, при погоде | |||

| Хорошая | Сухой снег | Влажная | Изморозь | |||

| 750 | 1 | 4×600 | 4,6 | 17,5 | 65,0 | 130,0 |

| 750 | 1 | 5×240 | 3,9 | 15,5 | 55,0 | 115,0 |

| 500 | 1 | 3×400 | 2,4 | 9,1 | 30,2 | 79,2 |

| 330 | 1 | 2×400 | 0,8 | 3,3 | 11,0 | 33,5 |

| 220 (сталь) | 1 | 1×300 | 0,3 | 1,5 | 5,4 | 16,5 |

| 220 (ж/б) | 1 | 1×300 | 0,4 | 2,0 | 8,1 | 24,5 |

| 220 (сталь) | 2 | 1×300 | 0,6 | 2,8 | 10,0 | 30,7 |

| 220 (ж/б) | 2 | 1×300 | 0,8 | 3,7 | 13,3 | 40,9 |

| 110 (сталь) | 1 | 1×120 | 0,013 | 0,04 | 0,17 | 0,69 |

| 110 (ж/б) | 1 | 1×120 | 0,018 | 0,06 | 0,3 | 1,10 |

| 110 (сталь) | 2 | 1×120 | 0,015 | 0,05 | 0,25 | 0,99 |

| 110 (ж/б) | 2 | 1×120 | 0,02 | 0,07 | 0,35 | 1,21 |

Таблица 9. Среднегодовые удельные потери электроэнергии на корону (на 1 цепь)

| Номинальное напряжение, кВ (материал опор) | Кол-во цепей | Конструкция фазы (кол-во проводов x сечение), мм² | Удельные потери электроэнергии на корону, МВт·ч/км в год, в регионе | ||

| 1 | 2 | 3 | |||

| 750 | 1 | 4×600 | 167,2 | 189,8 | 177,3 |

| 750 | 1 | 5×240 | 144,6 | 163,8 | 153,6 |

| 500 | 1 | 3×400 | 93,2 | 106,0 | 103,4 |

| 330 | 1 | 2×400 | 35,2 | 39,9 | 39,8 |

| 220 (сталь) | 1 | 1×300 | 13,3 | 14,8 | 15,3 |

| 220 (ж/б) | 1 | 1×300 | 19,3 | 21,5 | 22,2 |

| 220 (сталь) | 2 | 1×300 | 24,7 | 27,5 | 28,5 |

| 220 (ж/б) | 2 | 1×300 | 32,9 | 36,6 | 37,9 |

| 110 (сталь) | 1 | 1×120 | 0,72 | 0,80 | 0,85 |

| 110 (ж/б) | 1 | 1×120 | 1,15 | 1,28 | 1,36 |

| 110 (сталь) | 2 | 1×120 | 0,96 | 1,07 | 1,13 |

| 110 (ж/б) | 2 | 1×120 | 1,25 | 1,39 | 1,47 |

6. Интересные факты о линиях электропередачи

- Динамический рейтинг линий (DLR): Перспективная технология, позволяющая в реальном времени определять пропускную способность ВЛ по фактическим погодным условиям (скорость ветра, температура). Ветер эффективно охлаждает провод, позволяя передавать по нему на 10-40% больше мощности, чем по статическим нормативным расчетам.

- «Пляска» проводов: Опасное явление, представляющее собой низкочастотные колебания проводов с большой амплитудой. Оно возникает при сочетании сильного ветра и асимметричного обледенения провода, когда его сечение становится похожим на крыло самолета. Это может приводить к схлестыванию проводов и отключению линии.

- Самая высокая ЛЭП в мире: Линия электропередачи, пересекающая Большой Бельт в Дании, установлена на опорах высотой 254 метра, что выше многих небоскребов.

- Эффект Фарадея: Магнитное поле вокруг проводов ЛЭП может вызывать наводки в длинных металлических объектах, расположенных параллельно линии, например, в трубопроводах или заборах. При определенных условиях напряжение может быть достаточным, чтобы вызвать искрение.

- Инспекционные роботы: Современные методы диагностики ВЛ включают использование роботов (например, LineScout), которые перемещаются непосредственно по проводам и грозотросам, проводя визуальный и инструментальный контроль их состояния без отключения линии.

7. Часто задаваемые вопросы (FAQ)

- В чем главное отличие высокотемпературного провода (HTLS) от обычного (ACSR)?

- Основное отличие — в способности работать при значительно более высоких температурах (150-250°C против 90°C) без критического увеличения стрелы провеса. Это достигается за счет применения сердечников с низким коэффициентом температурного расширения (композит, инвар) или специальных конструкций (GAP, ACSS), которые «развязывают» термическое удлинение токопроводящей части от несущего сердечника.

- Почему нельзя просто бесконечно увеличивать сечение стандартного провода АС?

- Потому что с увеличением сечения пропорционально растет вес провода и его парусность (ветровая нагрузка). Существующие опоры ВЛ рассчитаны на определенные механические нагрузки, и их превышение может привести к разрушению опор, особенно в сложных климатических условиях (гололед, сильный ветер).

- Что такое «натуральная мощность» линии?

- Это условная величина, равная мощности, при которой линия не генерирует и не потребляет реактивную мощность. Если передаваемая мощность меньше натуральной, линия генерирует «лишнюю» реактивную мощность (из-за своей емкости), а если больше — потребляет ее (из-за индуктивности). Это важный параметр для расчетов режимов работы энергосистемы.

- Насколько экономически оправдана замена проводов на HTLS?

- В большинстве случаев, когда требуется увеличить пропускную способность существующей ВЛ, замена провода на HTLS значительно дешевле и быстрее, чем строительство новой линии. Экономия достигается за счет использования существующих опор, трассы и отсутствия необходимости в длительных согласованиях.

- Влияют ли высоковольтные ЛЭП на окружающую среду?

- Да, влияние есть. Оно включает в себя создание электромагнитных полей (их уровень строго нормируется), отчуждение земель под охранную зону, визуальное воздействие на ландшафт и акустический шум (треск) от коронного разряда, особенно в плохую погоду.

Заключение

Внедрение инновационных технологий в проектирование и эксплуатацию воздушных линий электропередачи является безальтернативным путем развития современных энергосистем. Увеличение плотности передаваемого тока по существующим коридорам ВЛ за счет применения высокотемпературных и компактных проводов позволяет решать сразу несколько стратегических задач. Во-первых, это обеспечивает возможность подключения новых потребителей и генерирующих мощностей (включая возобновляемые источники энергии) без масштабного нового строительства. Во-вторых, это повышает надежность и статическую устойчивость энергосистемы, снижая риски каскадных аварий. Наконец, это способствует снижению технологических потерь электроэнергии. Несмотря на более высокую начальную стоимость, инвестиции в модернизацию ВЛ с использованием проводов нового поколения окупаются за счет сокращения сроков ввода, снижения эксплуатационных затрат и повышения общей эффективности функционирования электросетевого комплекса. Дальнейшее развитие потребует не только внедрения новых материалов, но и изменения подходов к проектированию и оптимизации ВЛ с использованием современных программных комплексов и систем мониторинга.

Нормативная база

- ГОСТ 839-2019. Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи. Технические условия.

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ). 7-е издание. (Разделы, касающиеся проектирования и строительства ВЛ).

- СО 153-34.20.501-2003. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации.

- РД 34.20.172 — «Руководящие указания по учёту потерь на корону и помех от короны при выборе проводов воздушных линий электропередачи переменного тока 330–750 кВ и постоянного тока 800–1500 кВ».

Список литературы

- Идельчик В. И. Электрические системы и сети: Учебник для вузов. — М.: Энергоатомиздат, 1989.

- Веников В. А. Электрические системы. Передача энергии переменным и постоянным током. — М.: Высшая школа, 1971.

- Рокотян С. С., Шапиро И. М. Справочник по проектированию линий электропередачи. — М.: Энергия, 1977.

- Александров Г. Н. Передача электрической энергии переменным током. — Изд-во Политехн. ун-та, 2012.