Содержание страницы

- 1. Классификация пожарной опасности строительных материалов

- 2. Пожарно-техническая классификация строительных конструкций и зданий

- 3. Система конструктивной огнезащиты ROCKFIRE

- 4. Огнезащита конструкций в системе GYPROC‐ISOVER‐WEBER

- 5. Сравнительный анализ методов огнезащиты

- 6. Интересные факты о пожарной безопасности и огнезащите

- 7. Часто задаваемые вопросы (FAQ)

- Заключение

Пожар — это стремительный и разрушительный процесс неконтролируемого горения, в основе которого лежит сложная химическая экзотермическая реакция окисления. Это явление всегда сопровождается как минимум одним из трёх ключевых факторов: интенсивным пламенем, видимым свечением раскаленных веществ или выделением дыма, который представляет собой аэрозоль из мельчайших твёрдых частиц и продуктов неполного сгорания. Понимание фундаментальной природы пожара является отправной точкой для разработки эффективных мер по обеспечению пожарной безопасности в строительстве.

Для инициации горения и последующего развития пожара необходимо одновременное присутствие трёх фундаментальных компонентов, формирующих так называемый «треугольник огня»: наличие горючего вещества (топлива), достаточного количества окислителя (как правило, кислорода из воздуха) и источника зажигания, обладающего необходимой энергией для запуска цепной реакции (первоначального источника тепла). В современной теории пожарной безопасности этот треугольник часто расширяют до «тетраэдра огня», добавляя четвертый элемент — саму цепную реакцию горения. Эффективные методы пожаротушения и огнезащиты направлены на разрыв этой связи путем устранения одного или нескольких компонентов.

В контексте строительных конструкций, теплоизоляционные материалы играют двойственную роль. С одной стороны, их основная функция — энергосбережение, но с другой — они могут существенно влиять на пожарную безопасность здания. Если теплоизоляция относится к группе горючих материалов, ее конструктивное исполнение должно полностью исключать любой контакт с «внешней средой» и потенциальными источниками возгорания. Такая теплоизоляция должна быть надежно укрыта негорючими облицовками. В то же время, теплоизоляция, относящаяся к группе негорючих материалов (НГ), например, на основе каменной ваты, при грамотных конструктивных решениях способна выполнять функцию высокоэффективной огнезащитной преграды, значительно повышая предел огнестойкости защищаемых конструкций.

Пожарная опасность строительных материалов — это комплексная характеристика, определяемая их свойствами, которые способствуют возникновению и развитию опасных факторов пожара (ОФП). Согласно Федеральному закону от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и материальные ценности, относятся:

- Пламя и искры;

- Повышенная температура окружающей среды;

- Токсичные продукты горения и термического разложения;

- Дым и снижение видимости в дыму;

- Пониженная концентрация кислорода.

Для объективной оценки вклада каждого материала в развитие пожара были разработаны стандартные методы испытаний, которые классифицируют материалы по горючести, воспламеняемости, способности распространять пламя по поверхности, дымообразующей способности и токсичности выделяемых при горении веществ.

1. Классификация пожарной опасности строительных материалов

Строительная отрасль использует широчайший спектр материалов, которые по своему происхождению делятся на неорганические и органические. Эта фундаментальная разница напрямую влияет на их поведение в условиях пожара. Как правило, материалы неорганического происхождения (камень, бетон, стекло, металлы) являются негорючими. Они не поддерживают горение и не способствуют распространению огня, хотя их физико-механические свойства могут необратимо ухудшаться под воздействием высоких температур. Сложнее обстоит дело с композитными материалами, такими как полимербетоны или фиброцементные плиты, где неорганическая матрица сочетается с органическими добавками. Их пожарная опасность неоднозначна, и класс горючести таких материалов в обязательном порядке должен подтверждаться стандартными огневыми испытаниями. Материалы органического происхождения (древесина, пластмассы, битумы) по своей природе относятся к группе горючих.

1.1. Классификация материалов по горючести

В соответствии с нормативной базой, все строительные материалы подразделяются на две основные категории: негорючие (НГ) и горючие (Г). В свою очередь, горючие материалы классифицируются по степени их горючести на четыре группы: Г1 (слабогорючие), Г2 (умеренногорючие), Г3 (нормальногорючие) и Г4 (сильногорючие).

Горючесть и принадлежность к той или иной группе устанавливаются по результатам испытаний в соответствии с ГОСТ Р 57270-2016 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть». Стандарт предусматривает два различных метода испытаний.

Для отнесения материала к классу негорючих (НГ), образец подвергается воздействию в специальной реакционной камере. Материал признается негорючим, если в ходе испытания выполняются следующие условия: прирост температуры в установке не превышает 50 °С от исходной, отсутствует устойчивое пламенное горение образца (более 10 секунд), а потеря массы образца не превышает 50% от первоначальной (в более ранних редакциях было 5%). Если хотя бы одно из этих условий не выполняется, материал классифицируется как горючий и подлежит дальнейшим испытаниям для определения его группы горючести (Г1-Г4).

Определение группы горючести (см. Таблицу 1) проводится на основании анализа нескольких ключевых параметров, регистрируемых во время теста: максимальная температура отходящих дымовых газов, продолжительность самостоятельного горения после отключения источника зажигания, а также степень повреждения образца по длине и по массе.

Таблица 1. Группы горючести строительных материалов согласно ГОСТ Р 57270-2016

| Группа горючести материала | Критерии оценки и параметры горючести | |||

| Температура дымовых газов t, °С | Степень повреждения по длине SL, % | Степень повреждения по массе Sm, % | Продолжительность самостоятельного горения tс.г., с | |

| Г1 (слабогорючие) | Не более 135 | Не более 65 | Не более 20 | 0 |

| Г2 (умеренногорючие) | Не более 235 | Не более 85 | Не более 50 | Не более 30 |

| Г3 (нормальногорючие) | Не более 450 | Более 85 | Не более 50 | Не более 300 |

| Г4 (сильногорючие) | Более 450 | Более 85 | Более 50 | Более 300 |

1.2. Классификация материалов по воспламеняемости

Способность материала воспламеняться под действием даже незначительного источника тепла является критически важной характеристикой. Испытания на воспламеняемость, регламентируемые ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость», позволяют выявить действительно опасные материалы. В ходе стандартного испытания определяется минимальное значение поверхностной плотности теплового потока (ППТП), при котором на поверхности образца возникает устойчивое пламенное горение. Это пороговое значение именуется критической поверхностной плотностью теплового потока (КППТП). По данному параметру горючие строительные материалы делятся на три группы воспламеняемости (см. Таблицу 2).

Таблица 2. Классификация строительных материалов по группам воспламеняемости

| Группа воспламеняемости материала | Характеристика материала | КППТП, кВт/м2 |

| В1 | Трудновоспламеняемые | 35 и более |

| В2 | Умеренновоспламеняемые | От 20 до 35 |

| В3 | Легковоспламеняемые | Менее 20 |

1.3. Классификация материалов по распространению пламени

Горючие материалы, особенно используемые в отделке поверхностей, в значительной степени способствуют эскалации пожара, позволяя пламени быстро распространяться по конструкциям и охватывать большие площади. Метод испытаний по определению скорости распространения пламени для поверхностных слоев конструкций (полов, кровель, стен), регламентирован ГОСТ 30444-97 «Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени».

Суть метода заключается в определении критической поверхностной плотности теплового потока (КППТП), величина которой устанавливается по максимальной длине распространения пламени по образцу в условиях воздействия на его поверхность градиентного теплового потока от радиационной панели. В зависимости от значения КППТП, горючие материалы подразделяются на четыре группы распространения пламени (см. Таблицу 3).

Таблица 3. Классификация строительных материалов по группам распространения пламени

| Группа распространения пламени | Характеристика материала | КППТП, кВт/м2 |

| РП1 | Нераспространяющие | 11,0 и более |

| РП2 | Слабораспространяющие | от 8,0 до 11,0 |

| РП3 | Умереннораспространяющие | от 5,0 до 8,0 |

| РП4 | Сильнораспространяющие | Менее 5,0 |

1.4. Классификация материалов по дымообразующей способности

Дым является одним из самых опасных факторов пожара, так как он резко снижает видимость, затрудняя эвакуацию, и содержит токсичные компоненты. Классификация строительных материалов по дымообразующей способности производится на основе коэффициента дымообразования (D), который определяется в ходе стандартных испытаний по ГОСТ 12.1.044-89 «ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения». Различают три группы материалов по данной характеристике (см. Таблицу 4). Значения коэффициента дымообразования являются обязательными для включения в стандарты или технические условия на твердые вещества и материалы, применяемые в строительстве, особенно на путях эвакуации.

Таблица 4. Классификация строительных материалов по группам дымообразующей способности

| Группа по дымообразующей способности | Характеристика материала | Коэффициент дымообразования D, м2/кг |

| Д1 | С малой дымообразующей способностью | Не более 50 включительно |

| Д2 | С умеренной дымообразующей способностью | Свыше 50 до 500 включительно |

| Д3 | С высокой дымообразующей способностью | Свыше 500 |

1.5. Классификация материалов по токсичности продуктов горения

Для обеспечения безопасности людей и предотвращения отравления при пожаре, тот же ГОСТ 12.1.044-2018 предусматривает определение показателей токсичности продуктов горения для горючих материалов. Этот показатель особенно важен для полимерных и синтетических материалов, которые при горении могут выделять высокотоксичные вещества (например, оксид углерода, цианистый водород, фосген). Горючие строительные материалы по токсичности продуктов горения подразделяются на четыре группы (класса опасности), см. Таблицу 5.

Таблица 5. Классификация строительных материалов по токсичности продуктов горения

| Группа по токсичности (Класс опасности) | Значение показателя токсичности, г·м-3 | |||

| Т1 (Малоопасные) | Т2 (Умеренноопасные) | Т3 (Высокоопасные) | Т4 (Чрезвычайно опасные) | |

| Полимерные материалы | свыше 40 | свыше 13 до 40 | свыше 7 до 13 | до 7 включ. |

| Прочие материалы | свыше 210 | свыше 70 до 210 | свыше 25 до 70 | до 25 включ. |

2. Пожарно-техническая классификация строительных конструкций и зданий

Наряду с материалами, комплексной оценке подлежат и сами строительные конструкции, а также здания в целом. Достаточно часто широко распространенные строительные конструкции изготавливаются из горючих материалов, которые, как было отмечено, способствуют возникновению и развитию опасных факторов пожара. В связи с этим введена пожарно-техническая классификация: для строительных конструкций — по огнестойкости и классу пожарной опасности; для помещений и зданий — по степени огнестойкости, классам конструктивной и функциональной пожарной опасности.

2.1. Огнестойкость конструкций

Ключевым показателем способности конструкции сопротивляться огню является её предел огнестойкости. Он устанавливается в минутах — от начала стандартизированного теплового воздействия на конструкцию до наступления одного или последовательно нескольких предельных состояний. Предельное состояние конструкции по огнестойкости — это такое состояние, при котором она утрачивает способность сохранять свои несущие и/или ограждающие функции в условиях пожара.

Различают следующие основные виды предельных состояний конструкций по огнестойкости:

- R (от фр. Résistance) — Потеря несущей способности: наступает вследствие обрушения конструкции или возникновения в ней недопустимых (предельных) деформаций.

- E (от фр. Étanchéité) — Потеря целостности: характеризуется образованием в конструкции сквозных трещин или отверстий, через которые на необогреваемую сторону могут проникать продукты горения или непосредственно пламя.

- I (от фр. Isolation) — Потеря теплоизолирующей способности: наступает вследствие повышения температуры на необогреваемой поверхности конструкции в среднем более чем на 140 °С, или в любой контролируемой точке этой поверхности более чем на 180 °С в сравнении с температурой конструкции до испытания, либо до абсолютного значения в 220 °С.

Обозначение предела огнестойкости состоит из условных буквенных обозначений (R, E, I) и цифры, соответствующей времени достижения одного из этих состояний в минутах. Например: R 120 — предел огнестойкости 120 минут по потере несущей способности; REI 45 — предел огнестойкости 45 минут по потере несущей способности, целостности и теплоизолирующей способности, независимо от того, какое из трёх состояний наступит раньше.

Пределы огнестойкости строительных конструкций определяются либо экспериментально, путем огневых испытаний, либо расчетными методами. Общие требования к методам испытаний регламентируются межгосударственным стандартом ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования».

Сущность методов испытаний заключается в определении времени от начала теплового воздействия на конструкцию до наступления одного из предельных состояний. При этом в испытательной печи создается температурный режим, имитирующий реальный пожар и известный как «стандартный пожар». Этот режим описывается зависимостью: T — T0 = 345 log10(8t + 1), где T – температура в печи, °C; T0 – температура до начала испытаний, °C; t – время, мин. Допустимые отклонения от этой кривой приведены в Таблице 6.

Таблица 6. Стандартный температурный режим пожара

| Время огневого воздействия τ, мин | Изменение температуры в камере печи t – to, °C | Допускаемые значения отклонения температуры, % |

| 5 | 576 | ±15 |

| 10 | 678 | |

| 15 | 738 | |

| 30 | 841 | ±10 |

| 45 | 902 | ±5 |

| 60 | 945 | |

| 90 | 1006 | |

| 120 | 1049 | |

| 150 | 1080 | |

| 180 | 1110 | |

| 240 | 1153 | |

| 360 | 1213 |

Образцы несущих и самонесущих конструкций испытываются в нагруженном состоянии. Величина нагрузки принимается в наиболее неблагоприятном сочетании нормативных значений статических нагрузок согласно СП 20.13330. Предел огнестойкости (в мин) определяется как среднее арифметическое результатов испытаний двух образцов и приводится к ближайшей меньшей величине из ряда: 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180, 240, 360.

Для изгибаемых конструкций (балок, плит) предельное состояние по деформациям (R) наступает, когда прогиб достигает величины L/20 или скорость нарастания деформаций достигает L2/(9000h) (см/мин), где L – пролёт в см, а h – высота сечения в см. Для вертикальных конструкций (колонн, стен) предельная деформация составляет 1/100 высоты, а скорость её нарастания — 10 мм/мин.

2.2. Класс пожарной опасности конструкций

Второй важной характеристикой является класс пожарной опасности конструкции, который учитывает степень участия материалов, из которых изготовлена конструкция, в развитии пожара. Эта характеристика устанавливается по результатам испытаний в соответствии с ГОСТ 30403-2012 «Конструкции строительные. Метод испытания на пожарную опасность».

При испытаниях выявляют наличие теплового эффекта, горения выделяющихся газов, а также оценивают размер повреждения образца. По совокупности этих показателей конструкции подразделяются на четыре класса пожарной опасности (см. Таблицу 7).

Таблица 7. Классы пожарной опасности строительных конструкций

| Класс пожарной опасности конструкций | Допускаемый размер повреждения конструкций, см | Наличие | Допускаемые характеристики пожарной опасности повреждённого материала по группам | ||||

| вертикальных | горизонтальных | теплового эффекта | горения | горючести | воспламеняемости | дымообразующей способности | |

| К0 (непожароопасные) | 0 | 0 | не доп. | не доп. | НГ | — | — |

| К1 (малопожароопасные) | ≤ 40 | ≤ 25 | не доп. | не доп. | не регл. | не регл. | не регл. |

| не регл. | не доп. | Г1, Г2 | В1, В2 | Д1, Д2 | |||

| К2 (умереннопожароопасные) | > 40, но ≤ 80 | > 25, но ≤ 50 | не доп. | допускается | не регл. | не регл. | не регл. |

| не регл. | допускается | Г1, Г2, Г3 | В1, В2, В3 | Д1, Д2, Д3 | |||

| К3 (пожароопасные) | Не регламентируется | ||||||

н.д. – не допускается, н.р. – не регламентируется

Для конструкций, выполненных исключительно из негорючих материалов (НГ), класс пожарной опасности К0 устанавливается без проведения испытаний.

2.3. Степень огнестойкости здания

Степень огнестойкости здания — это комплексная классификационная характеристика, которая определяет общую способность здания сопротивляться воздействию пожара. Она напрямую зависит от пределов огнестойкости и классов пожарной опасности его основных строительных конструкций. В соответствии с СП 2.13130, здания и сооружения подразделяются на пять степеней огнестойкости (I, II, III, IV, V), для каждой из которых установлены минимальные требуемые пределы огнестойкости основных конструктивных элементов (см. Таблицу 8).

Таблица 8. Требуемые минимальные значения пределов огнестойкости строительных конструкций

| Степень огнестойкости здания | Предел огнестойкости строительных конструкций, не менее | ||||||

| Несущие элементы здания | Наружные ненесущие стены | Перекрытия междуэтажные (в том числе чердачные и над подвалами) | Элементы бесчердачных покрытий | Лестничные клетки | |||

| Настилы (в том числе с утеплителем) | Фермы, балки, прогоны | Внутренние стены | Марши и площадки лестниц | ||||

| I | R 120 | Е 30 | REI 60 | RE 30 | R 30 | REI 120 | R 60 |

| II | R 90 | Е 15 | REI 45 | RE 15 | R 15 | REI 90 | R 60 |

| III | R 45 | Е 15 | REI 45 | RE 15 | R 15 | REI 60 | R 45 |

| IV | R 15 | Е 15 | REI 15 | RE 15 | R 15 | REI 45 | R 15 |

| V | Не нормируется | ||||||

2.4. Класс конструктивной пожарной опасности здания

Класс конструктивной пожарной опасности здания (отсека) определяется степенью участия его строительных конструкций в развитии пожара и образовании ОФП. Эта классификация (С0, С1, С2, С3) вводит ограничения на применение горючих материалов в поверхностных слоях конструкций, что снижает вероятность быстрого распространения огня по зданию (см. Таблицу 9).

Таблица 9. Классы конструктивной пожарной опасности зданий

| Класс конструктивной пожарной опасности здания | Класс пожарной опасности строительных конструкций, не ниже | ||||

| Несущие стержневые элементы (колонны, ригели, фермы и др.) | Стены наружные с внешней стороны | Стены, перегородки, перекрытия и бесчердачные покрытия | Стены лестничных клеток и противопожарные преграды | Марши и площадки лестниц в лестничных клетках | |

| С0 | К0 | К0 | К0 | К0 | К0 |

| С1 | К1 | К2 | К1 | К0 | К0 |

| С2 | К3 | К3 | К2 | К1 | К1 |

| С3 | Не нормируется | К1 | К3 | ||

2.5. Класс функциональной пожарной опасности здания

Класс функциональной пожарной опасности здания (Ф1-Ф5) определяется его назначением, особенностями технологических процессов и, что самое важное, характеристиками находящегося в нем контингента людей (возраст, физическое состояние, режим пребывания). Эта классификация напрямую влияет на требования к путям эвакуации, системам оповещения, противодымной защите и другим мерам, направленным на спасение людей.

- Ф1 — Здания для постоянного проживания и временного пребывания людей (жилые дома, гостиницы, больницы, детские сады).

- Ф2 — Зрелищные и культурно-просветительные учреждения (театры, музеи, цирки).

- Ф3 — Предприятия по обслуживанию населения (магазины, вокзалы, поликлиники).

- Ф4 — Учебные заведения, научные и проектные организации, органы управления (школы, вузы, офисы).

- Ф5 — Производственные и складские здания, сооружения и помещения.

3. Система конструктивной огнезащиты ROCKFIRE

Огнезащита — это целенаправленное повышение предела огнестойкости конструкции до требуемого нормативами значения. Это достигается путем применения специальных материалов или конструктивных решений. С развитием строительства многофункциональных торговых комплексов, логистических центров и высотных зданий, требования к пожарной безопасности сооружений и контроль за их соблюдением ужесточились. Пределы огнестойкости несущих металлических конструкций или транзитных воздуховодов в таких зданиях могут достигать 240 минут (REI 240).

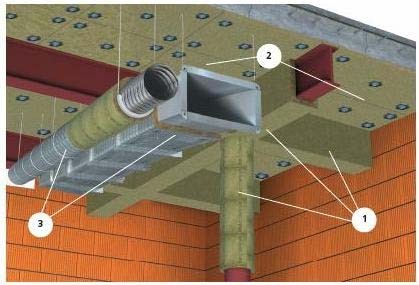

Рис. 1. Система ROCKFIRE: 1 – огнезащита стальных конструкций плитами CONLIT с применением клея CONLIT GLUE; 2 – огнезащита железобетонных перекрытий плитами FT BARRIER на анкерных элементах IDMS; 3 – огнезащита воздуховодов матами WIRED MAT 80.

Система ROCKFIRE представляет собой комплексное решение на основе негорючей каменной ваты. В её состав входят:

- При огнезащите стальных конструкций: жесткие плиты CONLIT и высокотемпературный клей CONLIT GLUE.

- При огнезащите железобетонных перекрытий: плиты FT BARRIER, анкерные элементы IDMS и опциональное декоративное покрытие FT DECOR.

- При огнезащите воздуховодов: прошивные маты WIRED MAT 80, приварные штифты, фиксирующие шайбы и алюминиевый скотч.

3.1. Огнезащита стальных конструкций

Для повышения предела огнестойкости стальных конструкций различного сечения компания ROCKWOOL предлагает систему CONLIT. Стальные элементы облицовываются плитами CONLIT с использованием клея CONLIT GLUE — модифицированного силикатного состава, способного выдерживать температуру до 900 °С. Данное решение обеспечивает предел огнестойкости стальных конструкций от R 30 до R 240 в зависимости от двух ключевых факторов: приведенной толщины металла защищаемой конструкции и толщины огнезащитной плиты CONLIT.

Преимущества и недостатки системы CONLIT

- Преимущества: высокая долговечность покрытия, стабильность характеристик во времени, возможность точного расчета толщины, вибростойкость, дополнительная тепло- и звукоизоляция, влагостойкость, возможность нанесения декоративных покрытий, простота ремонта.

- Недостатки: увеличение габаритов конструкции, относительно высокая трудоемкость монтажа по сравнению со вспучивающимися красками, необходимость тщательной подготовки поверхности.

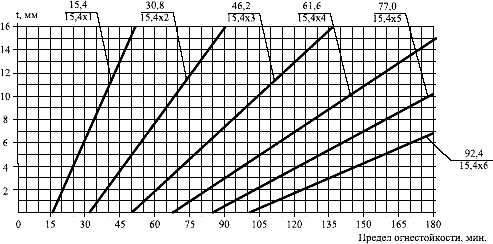

Расчет требуемой толщины плит CONLIT

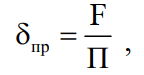

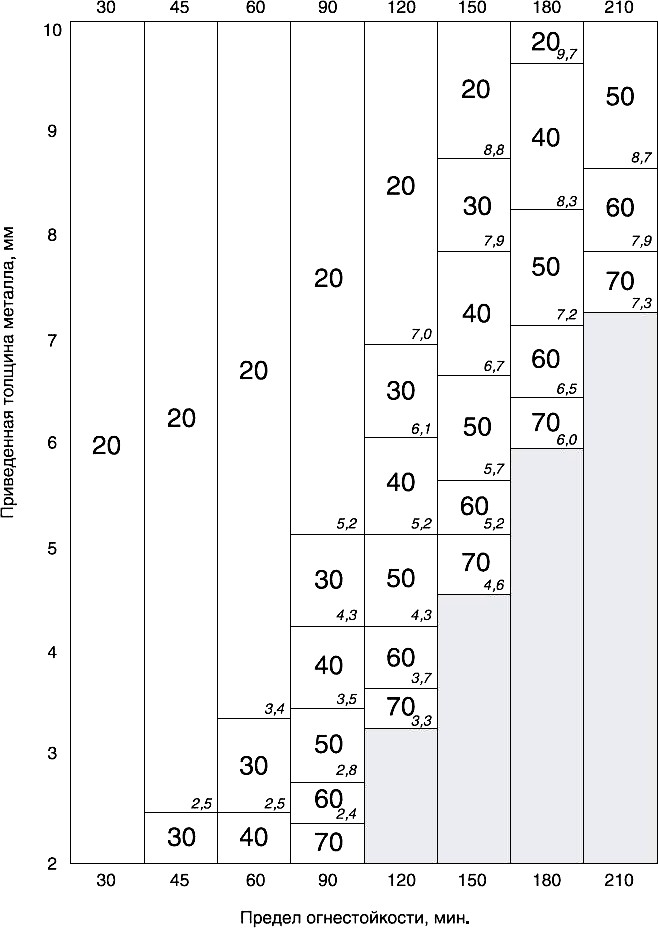

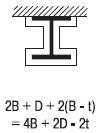

Одним из главных критериев для выбора толщины огнезащитного покрытия CONLIT является приведенная толщина металла (ПТМ) защищаемой стальной конструкции. Этот параметр представляет собой отношение площади поперечного сечения металлического профиля к обогреваемой части его периметра и вычисляется по формуле:

где F – площадь поперечного сечения металлической конструкции, мм²; П – обогреваемая часть периметра конструкции, мм (определяется по Таблице 10).

Вторым критерием является критическая температура стали, при которой конструкция под нагрузкой теряет свою несущую способность. Эта температура зависит от марки стали, схемы нагружения и величины нагрузки. Для большинства случаев в расчетах принимается значение 500 °С. Требуемая толщина плит CONLIT определяется по номограмме (Рис. 2) на пересечении значения ПТМ и требуемого предела огнестойкости.

Рис. 2. Номограмма выбора толщины изоляции CONLIT

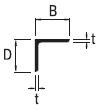

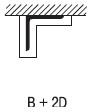

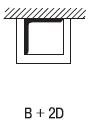

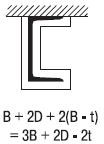

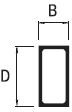

Таблица 10. Значения обогреваемого периметра для типовых стальных конструкций

| Профиль | Обогреваемый периметр П при различных видах облицовки и условиях обогрева, мм | |||

| Облицовка по контуру | Облицовка в виде короба | |||

| с 4-х сторон | с 3-х сторон | с 4-х сторон | с 3-х сторон | |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

— | — |

|

|

— |  |

— |

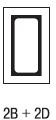

Монтаж огнезащиты

Процесс монтажа системы CONLIT включает несколько ключевых этапов, требующих аккуратности и соблюдения технологии.

Рис. 3. Монтаж системы CONLIT: а — подготовительные работы и раскрой плит; б — нанесение клея CONLIT GLUE на вставки; в — закрепление вставок между полками; г — монтаж основной огнезащиты на клей и временные гвозди; д — обработка стыков клеем; е — финальная облицовка полки двутавра.

1. Подготовительные работы. Стальные конструкции должны быть сухими, очищенными от ржавчины, масла и грязи. Поверхности обезжириваются. Раскрой плит CONLIT осуществляется ножом или циркулярной пилой.

2. Монтаж вставок. Между полками двутавра или швеллера с шагом до 1000 мм в распор устанавливаются вставки из плит CONLIT на клей. Они служат основой для крепления основной облицовки.

3. Монтаж основной облицовки. После высыхания клея на вставках (до 12 часов), на них наносится слой клея, и крепятся заранее раскроенные плиты основной облицовки. Для временной фиксации используются гвозди. Все стыки между плитами тщательно промазываются клеем CONLIT GLUE для создания монолитного покрытия. Огнезащита металлических колонн (Рис. 4) выполняется по аналогичной технологии, формируя коробчатое сечение.

Рис. 4. Огнезащита стальной колонны

3.2. Огнезащита железобетонных перекрытий

Для повышения предела огнестойкости железобетонных плит перекрытия, особенно пустотных, рекомендуется система FT BARRIER. Плиты FT BARRIER крепятся к железобетону механическим способом при помощи стальных анкерных элементов IDMS. Это решение позволяет обеспечить для пустотной плиты перекрытия предел огнестойкости REI 240.

Преимущества и недостатки системы FT BARRIER

- Преимущества: эффективное сочетание теплоизоляции и огнезащиты в одном материале, «сухой» способ монтажа без использования клея, высокая скорость работ, возможность применения различных финишных покрытий.

- Недостатки: требует использования специального анкерного крепежа, возможно образование «мостиков холода» через металлические анкеры, если не предусмотрены специальные термовставки.

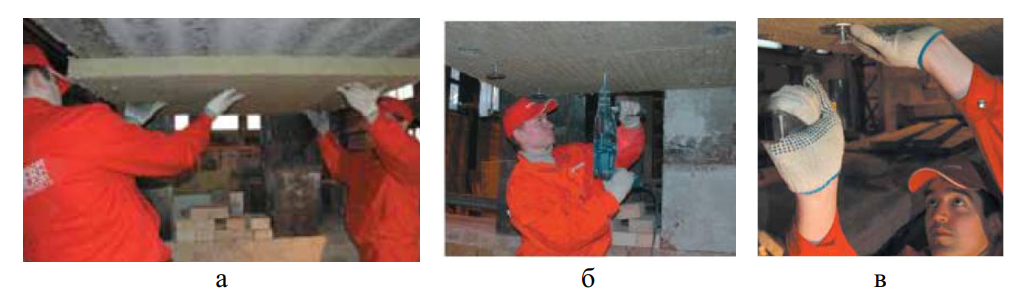

Монтаж огнезащиты железобетонных плит

Монтаж системы FT BARRIER прост и технологичен. Поверхность плиты очищается. Плита FT BARRIER прикладывается к перекрытию, через нее перфоратором бурятся отверстия глубиной около 40 мм (5 шт. на плиту). В отверстие вставляется анкерный элемент IDMS с шайбой, который затем забивается молотком до плотной фиксации теплоизоляционной плиты.

Рис. 5. Монтаж плиты FT BARRIER: а – прикладывание плиты к поверхности; б – подготовка отверстий перфоратором; в – установка и забивание анкера IDMS.

При необходимости поверхность может быть покрыта декоративной штукатуркой FT DECOR, которая наносится механизированным способом.

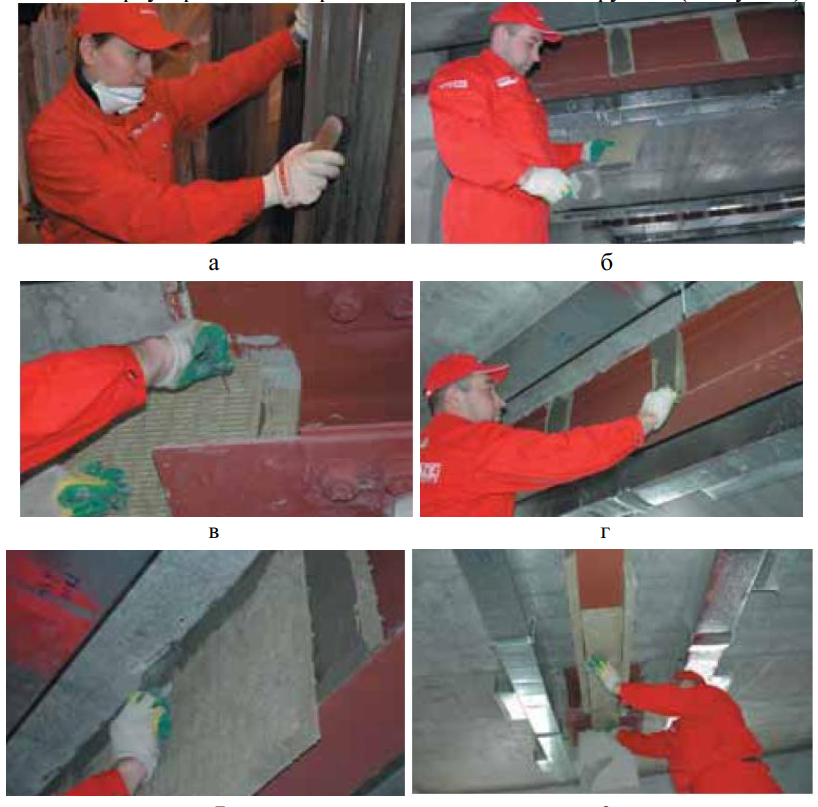

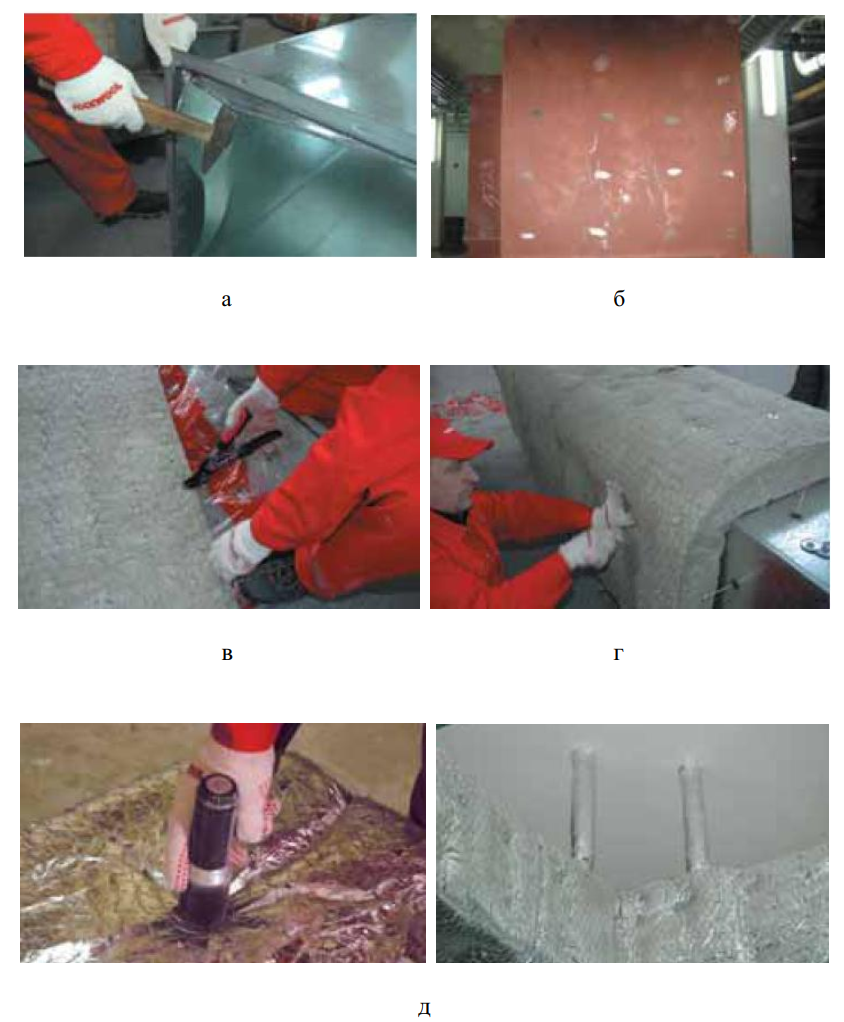

3.3. Огнезащита воздуховодов

Для повышения предела огнестойкости транзитных воздуховодов и систем дымоудаления применяется система на основе матов WIRED MAT 80. Это гибкий негорючий мат из каменной ваты, армированный гальванизированной сеткой. Данное покрытие обеспечивает предел огнестойкости воздуховодов от EI 60 до EI 180 в зависимости от толщины мата.

Рис. 6. Воздуховод с огнезащитным покрытием WIRED MAT: 1 – стальной воздуховод; 2 – приварной штифт с фиксирующей шайбой; 3 – покрытие алюминиевой фольгой (опционально); 4 – мат WIRED MAT 80.

Монтаж осуществляется с помощью специального сварочного оборудования для приварки штифтов непосредственно к стенке воздуховода. Маты накалываются на эти штифты и фиксируются прижимными шайбами.

Рис. 7. Сварочное оборудование: а – портативный сварочный аппарат PW-33; б – портативный разрядный конденсатор CDW-45-3.

Монтаж огнезащиты

Перед монтажом поверхность воздуховода очищается. Маты раскраиваются так, чтобы полностью обернуть воздуховод по периметру. Крепление осуществляется приварными штифтами, которые привариваются через мат к стенке воздуховода. Стыки матов сшиваются проволокой, а при наличии фольгированного покрытия проклеиваются алюминиевым скотчем. Элементы подвеса воздуховодов также подлежат огнезащите (Рис. 9, д).

Рис. 9. Огнезащита воздуховода: а – подготовка корпуса; б – грунтование (при необходимости); в – раскрой матов; г – крепление покрытия на приварные штифты; д – огнезащита подвесов.

После завершения монтажа огнезащиты место прохода воздуховода через стену или перекрытие тщательно заделывается, создавая непрерывную противопожарную преграду (Рис. 10).

Рис. 10. Общий вид изолированного воздуховода в месте прохода через стену

4. Огнезащита конструкций в системе GYPROC‐ISOVER‐WEBER

Альтернативным методом конструктивной огнезащиты, особенно для стальных конструкций, является их облицовка огнестойкими гипсокартонными листами (ГКЛО) по металлическому каркасу. Система GYPROC-ISOVER-WEBER предполагает применение листов GYPROC GF15, негорючей теплоизоляции ISOVER и сопутствующих материалов. Этот метод позволяет создавать огнезащитные облицовки класса пожарной опасности К0 (непожароопасные).

Преимущества и недостатки гипсокартонной огнезащиты

- Преимущества: создание ровной поверхности, готовой к финишной отделке, возможность скрыть коммуникации в полости каркаса, малый вес, ремонтопригодность, отсутствие «мокрых» процессов.

- Недостатки: увеличение габаритов конструкции, чувствительность к высокой влажности (требуется применение влагостойких листов ГКЛВО), сложность облицовки конструкций сложной формы, необходимость точного соблюдения технологии монтажа узлов.

4.1. Выбор системы защиты

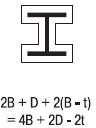

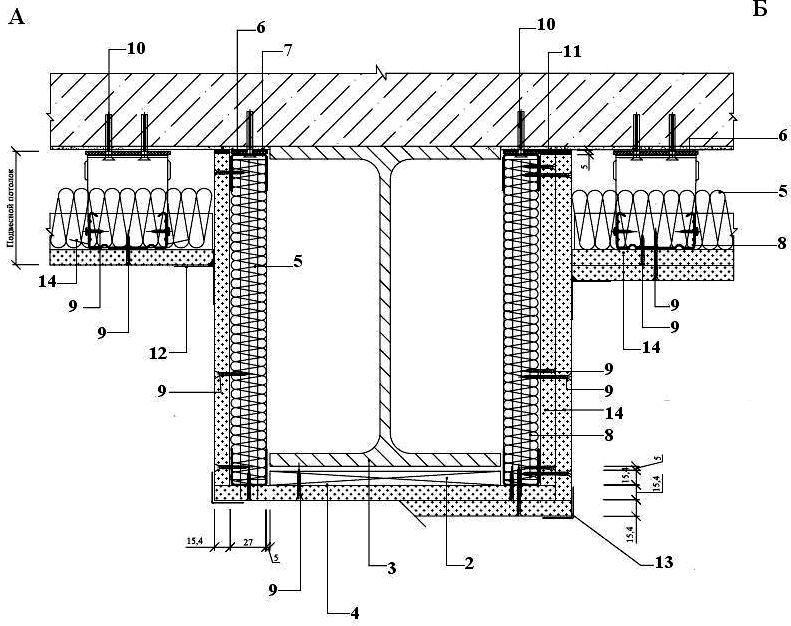

Толщина огнезащитной обшивки (количество слоев ГКЛО) зависит от требуемого предела огнестойкости и приведенной толщины металла (ПТМ) защищаемой конструкции. Ориентировочные значения определяются по номограмме (Рис. 11) или по табличным данным. Важно отметить, что эти данные являются оценочными, а для получения фактического значения предела огнестойкости в каждом конкретном случае необходимо проведение сертификационных испытаний.

Рис. 11. График зависимости предела огнестойкости стальных конструкций от количества слоев огнестойкого гипсокартонного листа и приведенной толщины стали (δпр)

Стальные конструкции перед облицовкой должны быть защищены от коррозии в соответствии с требованиями СП 28.13330 (актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85).

4.2. Выполнение защитных облицовок

Конструктивно облицовка колонн и балок выполняется на независимом вспомогательном каркасе из стандартных металлических профилей. Каркас крепится к несущим конструкциям перекрытий (полу и потолку) с помощью металлических анкеров или дюбель-гвоздей. Применение пластмассовых дюбелей категорически запрещено!

Собранный каркас заполняется негорючими минераловатными плитами ISOVER, после чего обшивается листами GYPROC GF15 в 1-4 слоя с разбежкой швов. Крепление листов осуществляется специальными самонарезающими шурупами по металлу. Все стыки и углы тщательно шпаклюются с применением армирующей ленты для обеспечения герметичности.

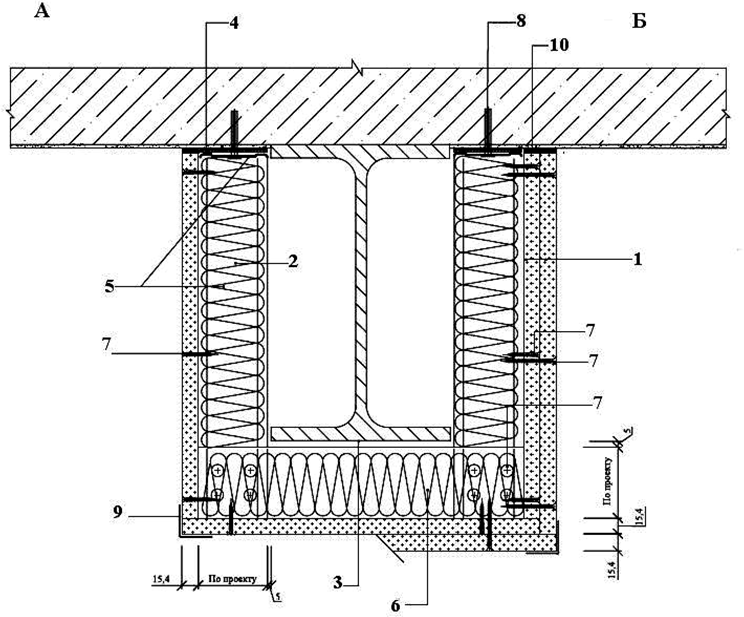

Рис. 12. Облицовка балки: А – однослойная обшивка; Б – двухслойная обшивка; 1 – лист огнестойкий GYPROC GF-15; 2 – полоса из листа GYPROC GF-15; 3 – балка; 4 – клей; 5 – теплоизоляция ISOVER; 7,8 – профили каркаса; 9 – шуруп.

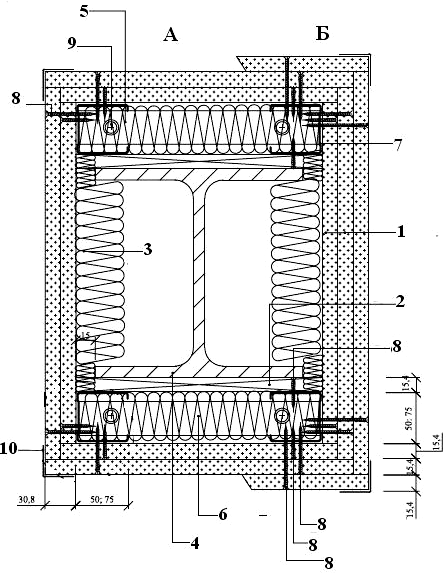

Рис. 13. Облицовка фахверковой колонны: А – однослойная обшивка; Б – двухслойная обшивка; 1 – лист GYPROC GF-15; 2 – теплоизоляция ISOVER; 3 – колонна; 5,6 – профили каркаса.

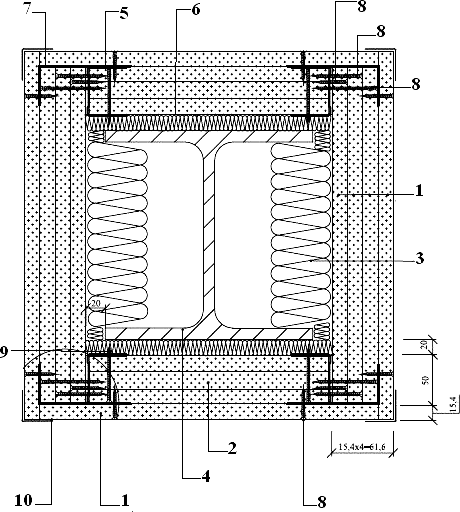

Рис. 14. Облицовка колонны с применением ПС- и ПН-профилей: А – двухслойная обшивка; Б – трехслойная обшивка; 1 – лист GYPROC GF-15; 3 – теплоизоляция ISOVER; 4 – колонна; 5,7 – профили.

Рис. 15. Облицовка колонны. Обшивка четырьмя слоями: 1 – лист GYPROC GF-15; 2 – пакет внутреннего заполнения; 3 – теплоизоляция ISOVER; 4 – колонна; 5 – ПН-профиль.

5. Сравнительный анализ методов огнезащиты

Выбор конкретного метода огнезащиты зависит от множества факторов: требуемого предела огнестойкости, типа конструкции, условий эксплуатации, бюджета и эстетических требований. Рассмотрим основные методы в сравнении.

Таблица 11. Сравнительная характеристика популярных методов огнезащиты

| Параметр | Минераловатные плиты/маты (ROCKFIRE) | Гипсокартонные листы (GYPROC) | Вспучивающиеся краски (тонкослойные покрытия) | Огнезащитные штукатурки |

|---|---|---|---|---|

| Предел огнестойкости | Высокий (до 240 мин) | Высокий (до 240 мин) | Средний (обычно до 90-120 мин) | Высокий (до 240 мин и более) |

| Нагрузка на конструкцию | Низкая/средняя | Средняя (с учетом каркаса) | Очень низкая (незначительная) | Высокая (значительная) |

| Эстетика и отделка | Требует дополнительной отделки или специальных декоративных плит | Создает ровную поверхность, готовую к любой отделке | Сохраняет профиль конструкции, может быть колерована | Создает фактурную поверхность, требует навыков нанесения |

| Сложность монтажа | Средняя, требует раскроя и механического крепления | Высокая, требует монтажа каркаса и многослойной обшивки | Низкая/средняя, требует подготовки поверхности и послойного нанесения | Высокая, требует «мокрых» процессов и специального оборудования |

| Устойчивость к среде | Высокая (влагостойкие марки), устойчива к вибрациям | Низкая к влаге (требуются влагостойкие листы), чувствительна к ударам | Зависит от типа краски, может требовать защитного лака | Высокая, устойчива к механическим воздействиям |

6. Интересные факты о пожарной безопасности и огнезащите

- Древнеримские огнезащитные составы: Еще в I веке до нашей эры римляне пропитывали древесину раствором квасцов, чтобы снизить ее горючесть. Это был один из первых задокументированных методов химической огнезащиты.

- Огнезащита в космосе: Теплозащитная система космического шаттла «Спейс Шаттл» состояла из тысяч уникальных кварцевых плиток, способных выдерживать температуру до 1650 °C при входе в атмосферу, защищая алюминиевый корпус корабля. Это экстремальный пример пассивной огнезащиты.

- Чудо вспучивающихся красок: Тонкий слой интумесцентной краски (0.5-3 мм) при нагреве до 200-250 °C способен вспучиваться, увеличиваясь в объеме в 40-100 раз. Образующийся пенококсовый слой имеет крайне низкую теплопроводность и эффективно защищает металл от прогрева.

- Огонь не горит без гравитации: В условиях невесомости на космической станции пламя имеет сферическую форму и быстро затухает. Конвекционные потоки, которые на Земле доставляют к пламени свежий кислород и уносят продукты горения, в невесомости отсутствуют.

7. Часто задаваемые вопросы (FAQ)

- В чем разница между «пределом огнестойкости» и «классом пожарной опасности» конструкции?

- Это два разных, но взаимосвязанных понятия. Предел огнестойкости (REI) показывает, как долго (в минутах) конструкция может сопротивляться огню, не разрушаясь и не пропуская тепло/пламя. Класс пожарной опасности (К0-К3) показывает, насколько сама конструкция (ее материалы) способствует развитию пожара (горит ли она, выделяет ли тепло). Идеальная конструкция — К0 с высоким пределом огнестойкости (например, REI 120).

Можно ли использовать обычный гипсокартон (ГКЛ) для огнезащиты?

- Нет. Для целей огнезащиты необходимо применять специальный огнестойкий гипсокартон (ГКЛО или по современной маркировке — ГСП-DF), сердечник которого армирован стекловолокном. Это армирование позволяет листу сохранять целостность под воздействием огня гораздо дольше, чем обычный ГКЛ, который быстро разрушается.

Почему дым при пожаре так опасен?

- Дым представляет тройную угрозу. Во-первых, он токсичен и содержит угарный газ (CO) и другие ядовитые вещества, отравление которыми является основной причиной гибели людей на пожарах. Во-вторых, он снижает видимость до нуля, что дезориентирует людей и мешает эвакуации. В-третьих, он горячий и может вызвать ожоги дыхательных путей.

Что такое «приведенная толщина металла» и почему она важна?

- Приведенная толщина металла (ПТМ) — это расчетный параметр, равный отношению площади сечения профиля к его обогреваемому периметру. Он показывает, насколько «массивен» элемент по отношению к площади, с которой он получает тепло от огня. Чем тоньше профиль (низкая ПТМ), тем быстрее он прогревается до критической температуры и тем толще должен быть слой огнезащиты.

Нужна ли лицензия на выполнение работ по огнезащите?

- Да. Согласно законодательству Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 28.07.2020 N 1128), деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, включая работы по огнезащите материалов, изделий и конструкций, подлежит обязательному лицензированию МЧС России.

Заключение

Обеспечение пожарной безопасности в современном строительстве — это комплексная инженерная задача, требующая глубокого понимания физико-химических процессов горения, свойств строительных материалов и поведения конструкций в условиях экстремального теплового воздействия. Рассмотренные классификации и системы пассивной огнезащиты, такие как ROCKFIRE и GYPROC-ISOVER-WEBER, демонстрируют системный подход к минимизации рисков, связанных с пожаром.

Выбор оптимального решения по огнезащите всегда является компромиссом между эффективностью, технологичностью, стоимостью и эстетическими требованиями. Дальнейшее развитие в этой области будет связано с созданием новых, более эффективных и экологичных материалов, совершенствованием расчетных методов прогнозирования огнестойкости и более широким внедрением цифровых технологий (BIM) для комплексного проектирования систем пожарной безопасности на всех этапах жизненного цикла здания.