Содержание страницы

- Ключевые эксплуатационные требования к дизельному топливу

- Физико-химические свойства и их влияние на работу двигателя

- Классификация и ассортимент дизельных топлив

- Сравнение экологических классов дизельного топлива

- Преимущества и недостатки современного дизельного топлива

- Интересные факты о дизельном топливе

- FAQ: Часто задаваемые вопросы о дизельном топливе

- Заключение

Дизельное топливо (ДТ), часто именуемое в быту «соляркой», представляет собой сложную смесь углеводородов, получаемую в процессе прямой перегонки нефти. Технологически, это жидкий продукт, выкипающий в температурном диапазоне от 140 °С до 360 °С. История этого вида топлива неразрывно связана с изобретением в конце XIX века инженером Рудольфом Дизелем двигателя внутреннего сгорания, работающего по принципу воспламенения от сжатия. Изначально Дизель предполагал использование в качестве топлива растительных масел, но именно нефтяные дистилляты благодаря своей энергоемкости и доступности стали основой для развития дизельных двигателей во всем мире.

Кстати, само название «солярка» происходит от немецкого «Solaröl» (солнечное масло) — так в своё время называли желтоватую среднедистиллятную фракцию нефти из-за её цвета. С тех пор дизельное топливо прошло огромный эволюционный путь: от простого нефтяного дистиллята до сложного композитного продукта, свойства которого формируются не только базовым составом, но и целым комплексом специализированных присадок.

Современное дизельное топливо — это высокотехнологичный продукт. Для улучшения его ключевых эксплуатационных характеристик в состав вводятся многофункциональные присадки. Эти добавки целенаправленно модифицируют такие параметры, как температура застывания, цетановое число, смазывающая способность и предельная температура фильтруемости, адаптируя топливо к различным климатическим условиям и требованиям двигателей последних поколений.

Рисунок 1. Внешний вид чистого дизельного топлива, предназначенного для эксплуатации в суровых климатических условиях.

Дизельные топлива служат основным источником энергии для поршневых двигателей с воспламенением от сжатия, которые благодаря высокому крутящему моменту и экономичности нашли широчайшее применение в грузовом и коммерческом транспорте, сельскохозяйственной и строительной технике, на железнодорожном транспорте и в судоходстве, а также в легковых автомобилях.

Ключевые эксплуатационные требования к дизельному топливу

Для обеспечения стабильной, экономичной и долговечной работы дизельного двигателя топливо должно соответствовать строгому набору инженерно-технических требований. Отклонение от этих норм может привести к снижению мощности, повышенному износу и даже к полному выходу двигателя из строя. Фактически, топливо для дизельного двигателя является не только источником энергии, но и конструкционным элементом, обеспечивающим смазку и охлаждение высокоточных компонентов топливной аппаратуры. Поэтому требования к нему так высоки.

- Прокачиваемость и текучесть: Топливо должно обладать оптимальной вязкостью для бесперебойной подачи по топливопроводам и надежной работы топливного насоса высокого давления (ТНВД), который является сердцем системы питания дизеля.

- Качество распыла и смесеобразования: Топливо должно обеспечивать формирование мелкодисперсного топливного факела при впрыске в камеру сгорания, что является залогом эффективного смесеобразования с воздухом.

- Полнота сгорания: Процесс горения должен быть максимально полным, без образования избыточного количества сажи и твердых частиц. Это гарантирует легкий запуск двигателя, его «мягкую» (без детонационных стуков) работу и высокий КПД.

- Минимальное нагарообразование: Качественное ДТ не должно провоцировать интенсивное образование нагара на клапанах, поршневых кольцах и в камере сгорания, а также предотвращать закоксовывание распылителей форсунок и зависание их игл.

- Коррозионная инертность: Топливо и продукты его сгорания не должны вызывать химическую коррозию деталей топливной системы (баков, топливопроводов, элементов ТНВД и форсунок) и двигателя.

- Энергетическая ценность и стабильность: ДТ должно обладать высокой теплотой сгорания для максимальной отдачи энергии и быть химически стабильным, то есть сохранять свои физико-химические свойства при длительном хранении и транспортировке.

Соответствие дизельного топлива (ДТ) этим фундаментальным требованиям напрямую определяется его физико-химическими свойствами, которые мы подробно рассмотрим далее.

Физико-химические свойства и их влияние на работу двигателя

1. Вязкость: Баланс между текучестью и смазкой

Вязкость — это фундаментальное свойство жидкости, характеризующее её внутреннее трение, то есть сопротивление перемещению одних её слоёв относительно других под действием внешней силы. В инженерной практике различают динамическую и кинематическую вязкость.

Динамическая вязкость (η), также известная как абсолютная вязкость, является коэффициентом пропорциональности в законе вязкого трения Ньютона. Она измеряется в Паскаль-секундах (Па∙с) или, в системе СГС, в пуазах (П). Сила внутреннего трения (F) между двумя параллельными слоями жидкости описывается уравнением:

![]()

где:

- S – площадь соприкосновения слоёв жидкости;

- dv/dx – градиент скорости, показывающий, как быстро изменяется скорость движения слоёв в направлении, перпендикулярном их движению;

- η – коэффициент динамической вязкости.

Кинематическая вязкость (ν) является более удобной для практических расчетов величиной и представляет собой отношение динамической вязкости к плотности жидкости (ρ). Эта зависимость выражается следующей формулой:

![]()

Кинематическая вязкость нефтепродуктов стандартизирована и измеряется в квадратных миллиметрах в секунду (мм²/с), что эквивалентно сантистоксам (сСт) или 10⁻⁶ м²/с.

Влияние вязкости на топливную аппаратуру

Для дизельных топлив, согласно ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009), нормируется кинематическая вязкость при температуре 40 °С. Однако для понимания процессов, в старых стандартах вязкость нормировалась при 20 °С и находилась в диапазоне от 1,5 до 6,0 мм²/с (сСт). Отклонение этого параметра от нормы критически сказывается на работе топливной аппаратуры.

- Пониженная вязкость: Приводит к увеличению утечек и просачиваний топлива через прецизионные зазоры в плунжерных парах ТНВД и форсунках. Это вызывает снижение цикловой подачи топлива, падение мощности двигателя и увеличение общего расхода. Кроме того, дизельное топливо выполняет функцию смазки для высокоточных пар трения в ТНВД. Слишком «жидкое» топливо обладает плохими смазывающими свойствами, что ведет к ускоренному абразивному износу плунжеров и гильз, сокращая ресурс дорогостоящей аппаратуры.

- Повышенная вязкость: Затрудняет прокачку топлива по системе, особенно при низких температурах. Ухудшается качество распыла форсунками: вместо мелкодисперсного тумана образуются крупные капли, которые дольше испаряются и не успевают полностью сгореть. Это приводит к повышенному нагарообразованию, увеличению дымности выхлопа (черный дым), росту токсичности отработавших газов и падению экономичности.

Вязкость ДТ сильно зависит от температуры: она снижается при нагреве и растет при охлаждении. Этот фактор имеет решающее значение для пусковых свойств двигателя, особенно в зимний период. Нормы вязкости для разных марок топлива строго регламентированы: для летних сортов она выше (3,0-6,0 сСт по ГОСТ 305-2013), для зимних ниже (1,8-5,0 сСт), а для арктических — минимальна (1,5-4,0 сСт).

2. Низкотемпературные свойства: Работа в условиях холода

Эксплуатация дизельной техники в условиях отрицательных температур выдвигает особые требования к топливу. Его низкотемпературные свойства оцениваются тремя ключевыми показателями: температурой помутнения, предельной температурой фильтруемости и температурой застывания.

- Температура помутнения: При постепенном охлаждении дизельного топлива из него начинают выпадать в виде кристаллов высокомолекулярные парафиновые углеводороды. Температура, при которой топливо теряет свою прозрачность и становится мутным из-за образования этой твердой фазы, называется температурой помутнения. Наличие воды в топливе также может вызвать помутнение при температурах около 0 °С. Эксплуатация техники допускается только при температурах окружающей среды выше точки помутнения топлива.

- Предельная температура фильтруемости (ПТФ): По мере дальнейшего охлаждения количество кристаллов парафина растет, они агломерируются и образуют структуру, способную забить поры топливных фильтров тонкой очистки. ПТФ — это самая низкая температура, при которой заданный объем топлива еще способен пройти через стандартизированный фильтр за определенное время. Этот показатель является наиболее важным с практической точки зрения, так как он определяет минимальную температуру надежной эксплуатации двигателя.

- Температура застывания: Это температура, при которой топливо полностью теряет свою подвижность и превращается в гелеобразную массу. Температура застывания, как правило, должна быть на 7-10 °С ниже, чем минимально возможная температура эксплуатации техники.

Применение летнего ДТ зимой недопустимо: выпавшие кристаллы парафина быстро блокируют топливные фильтры и магистрали, прекращая подачу топлива к двигателю.

3. Фракционный состав и температура вспышки

Фракционный состав ДТ, как и бензина, определяется путем его разгонки в лабораторных условиях. Он характеризует испаряемость топлива и оценивается по температурам выкипания 10%, 50% и 90% его объема.

- Т10%: Характеризует содержание легких фракций. Чем ниже эта температура, тем лучше пусковые качества двигателя, особенно холодного.

- Т50%: Средняя испаряемость топлива. Влияет на приемистость дизеля (способность быстро набирать обороты под нагрузкой). Более низкое значение Т50% способствует лучшему смесеобразованию.

- Т90%: Характеризует наличие тяжелых, трудноиспаряемых фракций. Повышение этой температуры ухудшает полноту сгорания, ведет к разжижению моторного масла топливом, увеличивает нагар и дымность выхлопных газов. Для современных топлив эта температура не должна превышать 330-360 °С.

С фракционным составом тесно связана температура вспышки. Это минимальная температура, при которой пары топлива над его поверхностью образуют с воздухом смесь, вспыхивающую при поднесении к ней источника огня. Этот параметр в первую очередь характеризует пожарную безопасность при хранении и транспортировке топлива. Для современных ДТ температура вспышки в закрытом тигле составляет не менее 30 °С для арктического и не менее 40-55 °С для летнего и зимнего топлива.

4. Чистота топлива: Механические примеси и вода

Наличие в топливе посторонних частиц и воды пагубно сказывается на долговечности топливной аппаратуры. Механические примеси, особенно абразивные частицы высокой твердости (кварц, оксиды алюминия), вызывают интенсивный износ прецизионных пар ТНВД, зазоры в которых составляют всего 1,5-2,5 мкм. Загрязнение топлива происходит на всех этапах его пути от НПЗ до бака автомобиля, поэтому многоступенчатая фильтрация является обязательным условием.

Вода в дизельном топливе не менее опасна. При отрицательных температурах она образует кристаллы льда, которые, подобно парафинам, забивают фильтры и топливопроводы. Кроме того, вода вызывает коррозию металлических деталей и способствует развитию микроорганизмов на границе раздела фаз «топливо-вода». Современные стандарты, такие как ГОСТ Р 52368-2005, регламентируют полное отсутствие видимой воды и механических примесей.

5. Склонность к отложениям: Смолы, коксуемость, зольность

Интенсивность образования смолистых веществ, лаковых отложений и нагаров в камере сгорания, на форсунках и клапанах напрямую зависит от качества топлива. Эти отложения нарушают теплоотвод, ухудшают распыл топлива и могут привести к потере компрессии.

- Содержание фактических смол: Определяется выпариванием пробы топлива. Повышенное содержание смол (более 30-40 мг на 100 см³ топлива) свидетельствует о его низкой химической стабильности и склонности к окислению. Исследования показывают, что превышение нормы по содержанию смол в 2-3 раза способно сократить моторесурс двигателя на 40-50%.

- Коксуемость: Характеризует способность топлива образовывать твердый углеродистый остаток (кокс) при нагреве до высоких температур (800-900 °С) без доступа воздуха. Коксуемость зависит от содержания в топливе тяжелых асфальто-смолистых соединений. Чаще определяют коксуемость 10%-го остатка после разгонки, норма которой не должна превышать 0,2-0,3%.

- Зольность: Представляет собой несгораемый минеральный остаток, образующийся после полного сжигания топлива. Зола обладает высокой абразивностью и способствует износу цилиндропоршневой группы. Её содержание в топливе строго ограничено (не более 0,01%).

- Йодное число: Косвенно характеризует содержание в топливе непредельных углеводородов, склонных к окислению и смолообразованию. Чем ниже йодное число, тем стабильнее топливо.

6. Коррозионная агрессивность и содержание серы

В дизельном топливе всегда присутствуют сернистые соединения. При сгорании топлива они образуют оксиды серы (SO₂ и SO₃). Эти оксиды вызывают два типа коррозии:

- Газовая (высокотемпературная) коррозия: Протекает при высоких температурах в камере сгорания, поражая тарелки выпускных клапанов и верхнюю часть гильз цилиндров.

- Жидкостная (низкотемпературная) коррозия: Наиболее опасна при пуске и прогреве холодного двигателя. Пары воды, являющиеся продуктом сгорания, конденсируются на холодных стенках цилиндров. Оксиды серы растворяются в этом конденсате, образуя сернистую (H₂SO₃) и серную (H₂SO₄) кислоты, которые агрессивно разрушают металл.

Содержание серы в топливе напрямую влияет на скорость износа двигателя. Увеличение массовой доли серы с 0,2% до 1% может ускорить износ деталей почти вдвое. Кроме того, сера является «ядом» для современных систем нейтрализации отработавших газов, таких как сажевые фильтры (DPF) и системы селективной каталитической нейтрализации (SCR), выводя их из строя.

Поэтому современные экологические стандарты предъявляют жесточайшие требования к содержанию серы. Согласно Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 013/2011, на территории РФ и стран ЕАЭС допускается оборот дизельного топлива экологического класса К5, в котором массовая доля серы не превышает 10 мг/кг (0,001%).

7. Воспламеняемость и цетановое число (ЦЧ)

Ключевой характеристикой, определяющей пригодность топлива для дизельного двигателя, является его способность к самовоспламенению. Она оценивается цетановым числом (ЦЧ). ЦЧ характеризует период задержки воспламенения — промежуток времени от момента впрыска топлива в цилиндр до начала его горения.

- Низкое ЦЧ: Большой период задержки. За это время в камере сгорания накапливается значительное количество топлива. Когда оно воспламеняется, происходит взрывообразное горение, давление в цилиндре нарастает очень быстро. Это приводит к так называемой «жесткой» работе двигателя, которая сопровождается характерным металлическим стуком, повышенными нагрузками на детали кривошипно-шатунного механизма и увеличением выбросов оксидов азота.

- Высокое ЦЧ: Короткий период задержки. Топливо воспламеняется плавно, почти сразу после впрыска. Давление в цилиндре нарастает постепенно, обеспечивая «мягкую» работу двигателя, его легкий пуск и более полное сгорание топлива.

Для определения ЦЧ используется специальная одноцилиндровая моторная установка (например, ИТ9-3). Воспламеняемость испытуемого топлива сравнивается с эталонными смесями цетана (ЦЧ=100) и α-метилнафталина (ЦЧ=0). Процентное содержание цетана в эталонной смеси, имеющей такой же период задержки воспламенения, как и испытуемое топливо, и есть его цетановое число.

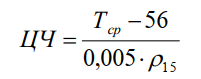

Также существует расчетный метод определения ЦЧ по формуле, связывающей его со средней температурой перегонки и плотностью:

где Тср – средняя температура перегонки, а ρ15 – плотность ДТ при 15 °С.

Для современных высокооборотных дизелей оптимальным считается ЦЧ в диапазоне 48-55 единиц. Топливо с ЦЧ ниже 45 затрудняет пуск холодного двигателя. Слишком высокое ЦЧ (более 60) также нежелательно, так как топливо начинает гореть, не успев хорошо перемешаться с воздухом, что ведет к неполному сгоранию и увеличению дымности. Для повышения ЦЧ в топливо могут добавляться специальные присадки-промоторы воспламенения (например, изопропилнитрат).

Классификация и ассортимент дизельных топлив

Современная классификация дизельных топлив в России и странах ЕАЭС базируется на Техническом регламенте Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу…». Этот документ гармонизирован с европейским стандартом EN 590. В России стандарт EN 590 соответствует ГОСТ 32511-2013 «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия». Классификация производится по двум основным признакам: климатическим условиям применения и экологическому классу.

Климатические сорта и классы

В зависимости от предельной температуры фильтруемости (ПТФ) дизельное топливо подразделяется на сорта (для умеренного климата) и классы (для холодного и арктического климата).

- Летнее (Сорт C, E, F): ПТФ не выше -5 °C. Применяется при температурах воздуха выше 0 °C.

- Межсезонное (Сорт E, F): ПТФ до -15 °C.

- Зимнее (Класс 0, 1, 2, 3): ПТФ от -20 °C до -38 °C.

- Арктическое (Класс 4): ПТФ до -44 °C (и ниже, для специализированных марок).

Экологические классы

Экологический класс определяется содержанием вредных веществ, в первую очередь серы. На данный момент на территории ЕАЭС разрешен оборот только дизельного топлива класса К5.

В условном обозначении топлива указывается его марка, класс и стандарт. Например: ДТ-З-К5 по ГОСТ Р 52368-2005 — топливо дизельное, зимнее, экологического класса 5.

Таблица 1

Характеристики дизельного топлива по ГОСТ 32511-2013

| Наименование показателя | Значение | Метод испытания |

|---|---|---|

| 1 Цетановое число, не менее | 51,0 | По ГОСТ 32508 (на установке CFR), ГОСТ 3122, стандартам [1], [2]-[4] |

| 2 Цетановый индекс, не менее | 46,0 | По стандартам [5], [6] |

| 3 Плотность при 15°C, kr/M³ | 820,0-845,0 | По стандартам [7], [8], [9]-[11], ГОСТ 31392 |

| 4 Массовая доля полициклических ароматических углеводородов 1), %, не более | 8,0 | По ГОСТ 12916, стандарту [12] |

| 5 Массовая доля серы, мг/кг, не более, для топлива: K3 | 350,0 | По стандарту [13], ГОСТ 32139, ГОСТ ISO 20846, ГОСТ ISO 20884, стандартам [14]-[17], [18]-[20] |

| K4 | 50,0 | По ГОСТ ISO 20884, ГОСТ ISO 20846, стандартам [14], [15], [17], [18]-[20] |

| K5 | 10,0 | По ГОСТ ISO 20884, ГОСТ ISO 20846, стандартам [17], [19], [20] |

| 6 Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, выше | 55 | По ГОСТ ISO 2719, ГОСТ 6356, стандартам [21], [22] |

| 7 Коксуемость 10%-ного остатка разгонки²), % масс., не более | 0,3 | По стандарту [23], ГОСТ 32392, стандарту [24], ГОСТ 19932 |

| 8 Зольность, % масс., не более | 0,01 | По ГОСТ 1461, стандартам [25], [26] |

| 9 Массовая доля воды, мг/кг, не более | 200 | По стандарту [27] |

| 10 Общее загрязнение, мг/кг, не более | 24 | По стандарту [28] |

| 11 Коррозия медной пластинки (3 ч при 50°C), единицы по шкале | Класс 1 | По ГОСТ ISO 2160, ГОСТ 32329 |

| 12 Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м³, не более часов 3), не менее | 25 20 |

По стандартам [29], [30], [31] По стандарту [32] |

| 13 Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа (wsd 1,4) при 60°C мкм, не более | 2,000-4,500 | По ГОСТ ISO 12156-1, стандарту [33] |

| 14 Кинематическая вязкость при 40°C. мм²/с | По ГОСТ 33, стандартам [34], [35], ГОСТ 31391 | |

| 15 Фракционный состав: при температуре 250°C перегоняется, % об., менее при температуре 350°C перегоняется, % об., не менее 95% об. перегоняется при температуре, °С, не выше |

65 85 360 |

По ГОСТ ISO 3405, ГОСТ 2177 (метод А), стандарту [36] |

| 16 Содержание метиловых эфиров жирных кислот noT⁴), % об., не более | 7,0 | По стандарту [37] |

Некоторые отличия ГОСТ 32511-2013 от ГОСТ 305-2013

- ГОСТ 32511-2013 разработан для дизельного топлива ЕВРО, предназначенного для дизельных двигателей общего назначения. Стандарт допускает выпуск в оборот топлива экологических классов: К3 — содержание серы не более 350 мг/кг, К4 — содержание серы не более 50 мг/кг, К5 — содержание серы не более 10 мг/кг. Топливо экологических классов К3 и К4 предназначено для поставок на экспорт за пределы единой таможенной территории Таможенного союза, по государственному оборонному заказу, хранения в организациях, обеспечивающих сохранность государственного материального резерва, или для нужд собственного потребления на нефтяных промыслах и буровых платформах.

- ГОСТ 305-2013 распространяется на дизельное топливо для быстроходных дизельных и газотурбинных двигателей наземной и судовой техники, получаемое при переработке нефтей и газовых конденсатов, а также для экспорта. Топливо с содержанием серы 2000 мг/кг поставляют по государственному оборонному заказу и на экспорт, но не допускают к реализации через автозаправочные станции общего пользования.

- ГОСТ 32511-2013 предусматривает обозначение дизельных топлив по формуле ДТ-Х1-X2, где ДТ — дизельное топливо, Х1 — условия применения (Л, Е, З, А), Х2 — экологический класс топлива (К3, К4, К5).

- ГОСТ 305-2013 предусматривает деление топлива на летнее (Л), зимнее (З), межсезонное (Е) и арктическое (А). Для марки Л указывается температура вспышки и экологический класс топлива.

ГОСТ 305-2013 распространяется на дизельное топливо для быстроходных дизельных и газотурбинных двигателей наземной и судовой техники, получаемое при переработке нефтей и газовых конденсатов, а также для экспорта. Топливо с содержанием серы 2000 мг/кг поставляют по государственному оборонному заказу и на экспорт, но не допускают к реализации через автозаправочные станции общего пользования.

Ниже приведена таблица с характеристиками топлив по стандарту ГОСТ 305-2013 «Топливо дизельное. Технические условия», который важен для понимания требований к качеству.

Таблица 2

Характеристики дизельного топлива по ГОСТ 305-2013

| Наименование показателя | Значение для марки | Метод испытания | |||

|---|---|---|---|---|---|

| Л | Е | З | А | ||

| 2 Фракционный состав: | По ГОСТ ISO 3405, ГОСТ 2177 (метод А) | ||||

| 50 % об/объем перегоняется при температуре, °С, не выше | 280 | 280 | 280 | 255 | |

| 95 % об/объем перегоняется при температуре, °С, не выше | 360 | 360 | 360 | 360 | |

| 3 Кинематическая вязкость при 20 °С, мм²/с (сСт) | 3,0—6,0 | 3,0—6,0 | 1,8—5,0 | 1,5—4,0 | По ГОСТ 33, стандартам [5], [6] |

| 4 Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, не ниже: | По ГОСТ ISO 2719, ГОСТ 6356 | ||||

| — для тепловозных и судовых дизелей и газовых турбин | 62 | 62 | 40 | 35 | |

| — для дизелей общего назначения | 40 | 40 | 30 | 30 | |

| 5 Массовая доля серы, мг/кг, не более | 2000 | По стандарту [7], ГОСТ 32139, по стандартам [8], ГОСТ 19121, стандартам [9]—[13] | |||

| 500 | По ГОСТ ISO 20846, стандартам [8]—[13] | ||||

| 6 Массовая доля меркаптановой серы, %, не более | 0,01 | По ГОСТ 17323 | |||

| 7 Массовая доля сероводорода | Отсутствие | По ГОСТ 17323 | |||

| 8 Испытание на медной пластинке | Выдерживает, Класс 1 | По ГОСТ 6321, ГОСТ ISO 2160, ГОСТ 32329 | |||

| 9 Содержание водорастворимых кислот и щелочей | Отсутствие | По ГОСТ 6307 | |||

| 10 Кислотность, мг КОН на 100 см³ топлива, не более | 5 | По ГОСТ 5985 | |||

| 11 Йодное число, г йода на 100 г топлива, не более | 6 | По ГОСТ 2070 | |||

| 12 Зольность, %, не более | 0,01 | По ГОСТ 1461, стандартам [14], [15] | |||

| 13 Коксуемость 10 %-ного остатка, %, не более | 0,20 | По ГОСТ 32392, ГОСТ 19932 | |||

| 14 Общее загрязнение, мг/кг, не более | 24 | По стандарту [16] | |||

| 15 Содержание воды, мг/кг, не более | 200 | По стандарту [17] | |||

| 16 Плотность при 15 °С, кг/м³, не более | 863,4 | 863,4 | 843,4 | 833,5 | По стандартам [18]—[22] |

| 17 Предельная температура фильтруемости, °С, не выше | Минус 5 | Минус 15 | Минус 25 Минус 35 |

Минус 45 | По ГОСТ 22254, ГОСТ EN 116 |

Сравнение экологических классов дизельного топлива

Эволюция требований к дизельному топливу наглядно видна при сравнении его экологических классов, соответствующих европейским нормам «Евро».

Таблица 3

Сравнительная таблица характеристик дизельного топлива разных экологических классов

| Показатель | Евро-3 (Класс К3) | Евро-4 (Класс К4) | Евро-5 (Класс К5) | Влияние на двигатель и экологию |

|---|---|---|---|---|

| Массовая доля серы, мг/кг, не более | 350 | 50 | 10 | Снижение коррозии, продление срока службы DPF и SCR, уменьшение выбросов SOx (причина кислотных дождей). |

| Цетановое число, не менее | 51 | 51 | 51 | Обеспечивает мягкую работу двигателя, легкий пуск, полноту сгорания. |

| Плотность при 15 °C, кг/м³ | 820-845 | 820-845 | 820-845 | Влияет на энергоемкость и цикловую подачу топлива. |

| Полициклические ароматические углеводороды, % (масс.), не более | 11 | 11 | 8 | Снижение канцерогенных выбросов и нагарообразования. |

| Температура вспышки, °С, не ниже | 55 | 55 | 55 | Обеспечение пожарной безопасности. |

Преимущества и недостатки современного дизельного топлива

Преимущества:

- Высокая экономичность: Дизельные двигатели имеют более высокий КПД по сравнению с бензиновыми, что обеспечивает меньший расход топлива.

- Большой крутящий момент: Особенно на низких оборотах, что делает их идеальными для тяжелой техники и грузовиков.

- Долговечность двигателя: При правильной эксплуатации и использовании качественного топлива дизельные моторы обладают большим ресурсом.

- Экологичность (топливо К5): Современное низкосернистое топливо в сочетании с системами очистки выхлопа (DPF, SCR) позволяет достичь очень низких показателей выбросов вредных веществ.

Недостатки:

- Проблемы при низких температурах: Склонность к парафинизации требует использования сезонных сортов топлива и иногда специальных присадок.

- Сложность и дороговизна топливной аппаратуры: ТНВД и форсунки являются высокоточными и дорогими в ремонте узлами.

- Чувствительность к качеству топлива: Как было показано выше, использование топлива с повышенным содержанием серы необратимо выводит из строя сажевые фильтры (DPF) и катализаторы (SCR). Вода вызывает коррозию и забивание системы льдом, а механические примеси — катастрофический износ прецизионных плунжерных пар ТНВД.

- Более высокий уровень шума и вибрации по сравнению с бензиновыми аналогами.

Интересные факты о дизельном топливе

- Первый работоспособный двигатель Рудольфа Дизеля, продемонстрированный в 1897 году, работал на арахисовом масле, что делает его прародителем современных биодизельных технологий.

- Цвет дизельного топлива может варьироваться от светло-желтого до коричневого. Темный цвет не всегда является признаком низкого качества, он может быть обусловлен особенностями исходной нефти или наличием красящих присадок-маркеров.

- В некоторых странах зимнее и арктическое дизельное топливо специально окрашивают (например, в синий или зеленый цвет), чтобы визуально отличать его от летнего.

- «Сухое» дизельное топливо — это термин, обозначающий топливо с низкой смазывающей способностью из-за глубокой очистки от сернистых соединений. Для компенсации этого эффекта в него обязательно добавляют смазывающие присадки.

FAQ: Часто задаваемые вопросы о дизельном топливе

- Вопрос: Что произойдет, если залить летнее ДТ зимой?

- Ответ: При отрицательной температуре содержащиеся в летнем топливе парафины кристаллизуются, забивая топливный фильтр и магистрали. Двигатель перестанет получать топливо и заглохнет. Для запуска потребуется отогревать всю топливную систему и заменять топливо.

Вопрос: Можно ли смешивать дизельное топливо разных марок (например, летнее и зимнее)?

- Ответ: Смешивать можно, но итоговые низкотемпературные свойства смеси будут хуже, чем у чистого зимнего топлива. Такую практику можно применять в межсезонье, но для сильных морозов она не подходит. Смешивать топливо разных экологических классов не рекомендуется.

Вопрос: Что такое «антигель» и как он работает?

- Ответ: Антигель (депрессорная присадка) — это химическое вещество, которое добавляется в дизельное топливо. Оно не растворяет уже образовавшиеся кристаллы парафина, а модифицирует их структуру, не давая им срастаться в крупные агломераты. Это позволяет топливу сохранять текучесть и проходить через фильтр при более низких температурах. Присадку необходимо заливать в бак до того, как топливо остынет и помутнеет.

Вопрос: Как высокое содержание серы влияет на сажевый фильтр (DPF)?

- Ответ: Сера при сгорании образует сульфатную золу, которая не выжигается в процессе регенерации сажевого фильтра. Эта зола накапливается в порах фильтра, необратимо забивая его и требуя дорогостоящей замены. Поэтому в автомобилях с DPF можно использовать только топливо класса К5 (Евро-5) с содержанием серы не более 10 мг/кг.

Заключение

Дизельное топливо прошло долгий путь эволюции от простого нефтяного дистиллята до сложного, высокотехнологичного продукта. Современные требования, продиктованные как развитием двигателестроения, так и ужесточением экологических норм, превратили производство ДТ в наукоемкий процесс. Понимание ключевых характеристик топлива — вязкости, цетанового числа, фракционного состава, чистоты и содержания серы — является необходимым условием для грамотной эксплуатации, обеспечения надежности и долговечности дизельной техники. Выбор топлива, соответствующего сезону, требованиям производителя двигателя и современным экологическим стандартам, является залогом эффективной и безопасной работы мощных и экономичных дизельных моторов.