Строительные работы, связанные с устройством котлованов и траншей, всегда сопровождаются риском поступления грунтовых и поверхностных вод. Их неконтролируемый приток способен вызвать размывы, ослабление основания, деформацию откосов и даже повреждения близлежащих зданий. Для предотвращения подобных ситуаций применяют комплекс инженерных мероприятий: от простейших водоотводных канав до сложных систем искусственного водопонижения. В статье подробно рассмотрены основные методы защиты земляных выемок от воды — водоотвод, водоотлив, а также современные способы снижения уровня грунтовых вод: иглофильтровый, вакуумный и электроосмотический.

Водоотвод организуется с целью надежной защиты выемок от проникновения поверхностных вод. Для этого устраивают специальные нагорные канавы, водоотводящие лотки либо целую систему дренажей. Продольный уклон таких канав или лотков зависит от особенностей рельефа участка, но по правилам он не должен быть меньше 0,003. Конкретные размеры канав, глубина и ширина их лотков, а также методы укрепления стенок напрямую зависят от объема поступающей воды и скорости ее движения. Как правило, водоотводные канавы размещают вокруг будущего котлована либо только с верховой (нагорной) стороны, что позволяет перенаправить собирающуюся воду в естественные пониженные участки рельефа. Для предотвращения размыва и осыпания стенок применяют различные способы укрепления: укладывают дерн, камень, дерево, фашины и другие подручные материалы.

Водоотлив применяется в тех случаях, когда объем поступающей воды в выемку невелик. Наиболее распространен открытый водоотлив, при котором жидкость откачивается насосами непосредственно из котлована или траншеи (рис. 1). Вода из грунта поступает через дно и откосы котлована, а затем по специально прорытой системе водосборных лотков и канав направляется в пониженные колодцы-приямки, называемые зумпфами. Из этих зумпфов она удаляется насосами нужной мощности.

Рис. 1 — Открытый водоотлив из котлована (а) и траншеи (б): 1 – дренажная канава; 2 – приямок (зумпф); 3 – пониженный уровень грунтовых вод; 4 – дренажная пригрузка; 5 – насос; 6 – шпунтовое крепление; 7 – инвентарные распорки; 8 – всасывающий рукав с фильтром; Н – высота всасывания до 5…6 м

Выбор насосного оборудования выполняют с учетом дебита – количества поступающей в выемку воды. Дебит рассчитывают исходя из формул установившегося движения подземных вод. Водосборные канавы делают шириной по дну 0,3…0,6 м и глубиной 1…2 м, обеспечивая уклон 0,01…0,02 в сторону приямков. Сами приямки при устойчивых грунтах укрепляют простыми деревянными срубами без днища, а в подвижных и оплывающих грунтах их ограждают шпунтовыми стенками.

Метод открытого водоотлива отличается простотой и дешевизной, но он имеет ряд существенных недостатков. Постоянное просачивание и фильтрация грунтовых вод приводят к разжижению основания, выносу мелких частиц и, как следствие, снижению прочности грунтов. Наличие воды на дне выемки усложняет производство земляных работ и требует дополнительных мер по укреплению откосов. Более того, интенсивный приток воды может повлиять на устойчивость фундаментов близлежащих зданий, что представляет серьезную опасность. Именно поэтому открытый водоотлив целесообразно применять в ограниченных условиях – в суглинках и пылеватых песках с коэффициентом фильтрации менее 1 м/сут.

Искусственное понижение уровня грунтовых вод считается более современным и эффективным методом защиты выемок. Он основан на создании системы специальных скважин, которые располагают по контуру котлована или вдоль траншеи. Откачка воды ведется непрерывно, а глубина скважин должна быть ниже проектного дна выемки. Такой подход особенно востребован при работе в грунтах с высоким коэффициентом фильтрации – более 2 м/сут.

Эффект водопонижения заключается в том, что уровень подземных вод понижается ниже дна будущего котлована, а грунт, ранее насыщенный влагой, становится сухим и по своим свойствам приближается к грунту естественной влажности. Благодаря этому удается сохранить устойчивость откосов, предотвратить вынос частиц из-под оснований близлежащих сооружений и вести земляные работы более безопасно.

Существует несколько способов искусственного водопонижения, среди которых наиболее распространены иглофильтровый, вакуумный и электроосмотический.

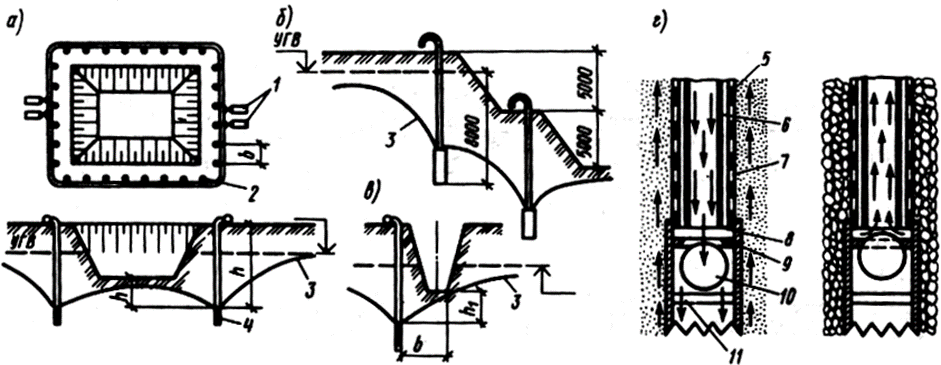

Иглофильтровый способ реализуется при помощи легких иглофильтровых установок, включающих стальные трубы с фильтрующим элементом в нижней части, водосборный коллектор и самовсасывающий вихревой насос с электроприводом (рис. 2).

Стальные иглофильтры погружают в обводненные слои грунта по периметру котлована или вдоль траншеи. Нижняя часть фильтра снабжена наконечником с шаровым и кольцевым клапанами, а также наружной перфорированной трубой. Все иглофильтры соединяются на поверхности с коллектором, который подсоединяют к насосной установке. Для надежности и исключения аварийных ситуаций установка обязательно комплектуется резервными насосами. При откачке воды вблизи иглофильтров образуется зона пониженного уровня – так называемая депрессионная кривая, которая постепенно распространяется и на окружающие грунтовые слои.

Рис. 2 — Иглофильтровой способ понижения уровня грунтовых вод: а) одноярусное размещение иглофильтров для котлована; б) двухъярусное; в) схема для траншеи; г) работа фильтрующего звена при погружении и откачке; 1 – насосы; 2 – кольцевой коллектор; 3 – депрессионная кривая; 4 – фильтрующее звено; 5 – фильтрационная сетка; 6 – внутренняя труба; 7 – наружная труба; 8 – кольцевой клапан; 9 – гнездо кольцевого клапана; 10 – шаровой клапан; 11 – ограничитель

Монтаж иглофильтров выполняется либо в заранее пробуренные скважины, либо с использованием гидравлического метода погружения. В последнем случае в трубу под давлением до 0,3 МПа подается вода, которая через наконечник размывает грунт, открывает шаровой клапан и закрывает зазор кольцевым клапаном, что облегчает погружение фильтра. После установки, при обратной работе клапанов, вода поступает через фильтрующее звено и откачивается насосами.

Наилучшие результаты иглофильтры показывают в чистых песках и песчано-гравелистых грунтах. Один ярус позволяет понизить уровень подземных вод примерно на 5 м. Если требуется большее понижение, применяют двухъярусные схемы.

В среднем иглофильтры дают возможность снизить уровень воды на 4…5 м при одноярусном расположении и на 7…9 м при двухъярусном. Их устанавливают на расстоянии около 0,5 м от бровки траншеи или котлована. Для траншей глубиной до 4,5 м и шириной до 4 м достаточно одного ряда иглофильтров, а при больших размерах – используют два ряда.

Интервал между отдельными иглофильтрами в ряду зависит от фильтрационных свойств грунта и требуемой глубины понижения уровня. Так, в среднезернистых песках с коэффициентом фильтрации 2…60 м/сут шаг составляет 1…1,5 м, а в грунтах с интенсивной фильтрацией (крупные пески и песчано-гравелистые смеси) расстояние уменьшают до 0,75 м.

Вакуумный способ водопонижения реализуется при помощи вакуумных (эжекторных) установок, которые специально разработаны для осушения грунтов с низкой водопроницаемостью. Такой метод применяют в тех случаях, когда традиционные легкие иглофильтровые системы малоэффективны. В первую очередь речь идет о мелкодисперсных и слабопроницаемых грунтах: мелких и пылеватых песках, супесях, а также илистых и лессовых породах, коэффициент фильтрации которых находится в пределах 0,02…1 м/сут. Работа установки основана на создании вакуума в области эжекторного иглофильтра, благодаря чему обеспечивается подсос и удаление грунтовой воды (рис. 3).

Рис. 3 — Схема вакуумной установки: а) общий вид установки; б) работа эжекторного иглофильтра; 1 – центробежный насос низкого давления; 2 – циркуляционный резервуар; 3 – сборный лоток; 4 – напорный насос; 5 – напорный рукав; 6 – эжекторный иглофильтр; 7 – напорная вода; 8 – сопло; 9 – всасываемая вода; 10 – обратный клапан; 11 – фильтровая сетка

Фильтровое звено эжекторного иглофильтра по своей конструкции во многом напоминает обычный легкий иглофильтр, однако надфильтровая часть имеет принципиальные отличия. Она состоит из двух труб – внутренней и наружной, между которыми подается рабочая вода под давлением 750…800 кПа. Далее поток проходит через эжекторную насадку, где резко изменяется скорость движения. За счет этого в зоне фильтра образуется разрежение, что вызывает активный подсос подземной воды.

Главная особенность метода заключается в том, что вакуум создается непосредственно в глубине фильтрующего элемента. Благодаря этому обеспечивается интенсивный водоотлив даже из грунтов с крайне низкой фильтрацией. Поступающая грунтовая вода смешивается с рабочей и через систему труб подается в циркуляционный резервуар. Излишек жидкости удаляется либо с помощью низконапорного насоса, либо самотеком.

Электроосмос представляет собой еще один способ расширения возможностей иглофильтровых систем, особенно эффективный в грунтах с коэффициентом фильтрации менее 0,05 м/сут. Его суть заключается в том, что в дополнение к иглофильтрам в грунт погружают стальные трубы или стержни, которые располагаются на расстоянии 0,5…1 м от фильтров со стороны котлована и опускаются на ту же глубину, что и иглофильтры.

Иглофильтры подключаются к отрицательному полюсу (катод), а трубы или стержни – к положительному (анод) источника постоянного тока (рис. 4).

Рис. 4 — Схема водопонижения с использованием электроосмоса (размеры в м): 1 – иглофильтр (катод); 2 – труба (анод); 3 – коллектор; 4 – токопровод; 5 – генератор постоянного тока; 6 – насос

Электроды располагают в шахматном порядке, чтобы обеспечить равномерное воздействие на грунт. Шаг анодов и катодов выбирается одинаковым и обычно составляет 0,75…1,5 м. В качестве источника постоянного тока могут использоваться сварочные агрегаты или передвижные преобразователи. Мощность генератора определяется исходя из расчета тока 0,5…1 А на каждый квадратный метр площади электроосмотической завесы при напряжении 30…60 В.

Под действием электрического тока вода, содержащаяся в порах грунта, высвобождается и перемещается в сторону иглофильтров. В результате коэффициент фильтрации увеличивается в 5…25 раз, что значительно облегчает процесс осушения даже самых водоупорных пород.

Для понижения уровня грунтовых вод на значительные глубины – более 20 м – используют водопонижающие скважины. Такие скважины выполняются в обсадных трубах диаметром до 400 мм и оборудуются фильтрами. Откачка воды осуществляется мощными высоконапорными насосами.

Следует учитывать, что интенсивное и длительное водопонижение способно вызвать изменения гидрогеологических условий района строительства. Оно может привести к снижению уровня подземных источников водоснабжения, пересыханию родников и нарушению работы водозаборных систем.

Особенно опасны продолжительные откачки в пределах городской застройки. Они могут привести к осадкам земной поверхности, деформациям фундаментов зданий и повреждению инженерных сооружений. Именно поэтому выбор степени защиты ip в подземных и земляных сооружениях от воздействия грунтовых вод должен обязательно сопровождаться тщательным инженерным анализом, разработкой мер безопасности и реализацией природоохранных мероприятий.

Эффективная борьба с грунтовыми и поверхностными водами является важнейшей частью строительных работ при возведении сооружений ниже уровня земли. Каждый из методов осушения имеет свои преимущества и ограничения. Простейшие системы водоотвода и водоотлива подходят для относительно сухих грунтов с небольшим притоком воды, тогда как в условиях высокой фильтрации или сложных гидрогеологических обстановок применяют иглофильтровые установки, вакуумные системы или электроосмос. В отдельных случаях целесообразно устройство глубоких водопонижающих скважин. Грамотный выбор технологии позволяет обеспечить безопасность земляных работ, повысить надежность возводимых зданий и минимизировать негативное влияние на окружающую среду.