Содержание страницы

- 1. Фундаментальные принципы и компоненты систем электроснабжения (СЭС)

- 2. Нормативно-правовое регулирование и структура управления в электроэнергетике

- 3. Ключевая терминология в области электроснабжения согласно ГОСТ и ПУЭ

- 4. Сравнительный анализ воздушных и кабельных линий электропередачи

- 5. Преимущества и недостатки различных схем электроснабжения

- 6. Интересные факты из мира электроэнергетики

- 7. Часто задаваемые вопросы (FAQ)

- Заключение

Современная цивилизация и промышленное производство немыслимы без надежного и качественного электроснабжения. Системы электроснабжения (СЭС) представляют собой сложнейшие инженерно-технические комплексы, обеспечивающие жизнедеятельность городов, работу промышленных гигантов и функционирование объектов инфраструктуры. Ключевыми задачами при их проектировании, создании и эксплуатации являются достижение высочайших показателей надежности и экономической эффективности при строгом соблюдении норм качества поставляемой электроэнергии.

Исторически, становление централизованных СЭС началось на рубеже XIX-XX веков с появлением первых электростанций и линий электропередачи. Революционным этапом стало внедрение трехфазного переменного тока, позволившего передавать электроэнергию на значительные расстояния с минимальными потерями. Планы масштабной электрификации, такие как ГОЭЛРО, заложили фундамент для создания единых энергетических систем, которые сегодня охватывают целые континенты. С развитием технологий от простых радиальных сетей энергетики перешли к сложным кольцевым и узловым структурам с многоуровневым резервированием и автоматизацией.

1. Фундаментальные принципы и компоненты систем электроснабжения (СЭС)

Основной задачей создания системы электроснабжения (СЭС) является обеспечение их высокой надежности и экономичности, поддержание высокого качества электроэнергии. СЭС включает большое количество объектов, имеет большую протяженность и рассредоточенность; ее проектированием занято много организаций. СЭС состоит из генерирующих установок, питающих и распределительных сетей, трансформаторных и преобразовательных станций и подстанций, связанных кабельными и воздушными линиями, токопроводами высокого и низкого напряжения.

Всю сложную структуру СЭС условно можно разделить на три фундаментальных, взаимосвязанных блока:

- Блок генерации электроэнергии: Включает в себя электростанции различных типов (ТЭС, ГЭС, АЭС, а также объекты возобновляемой энергетики — ВЭС, СЭС), где происходит преобразование первичной энергии (тепловой, гидравлической, атомной) в электрическую.

- Блок транспорта и распределения электроэнергии: Это разветвленная сеть, состоящая из линий электропередачи, повышающих и понижающих подстанций, распределительных устройств. Его задача — передать энергию от источников к потребителям.

- Блок потребления электроэнергии: Объединяет всех конечных потребителей — от отдельных бытовых приборов до мощных промышленных электроприемников (ЭП) и комплексов.

1.1. Блок генерации и первичного преобразования

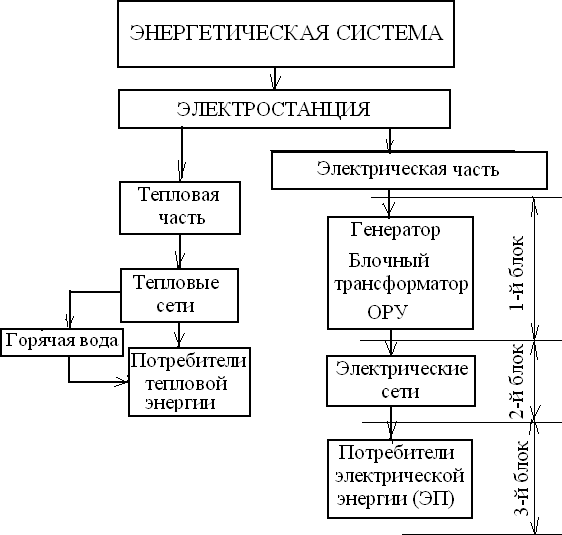

На электростанциях вырабатываемая энергия разделяется на два потока: электрическая и тепловая энергия, как показано на обобщенной схеме (рис. 1). Электрическая энергия, производимая синхронными генераторами на напряжении от 6,3 до 24 кВ, не может передаваться на большие расстояния без существенных потерь. Поэтому от генераторов электростанций, через повышающие блочные трансформаторы (рис. 2), электроэнергия поступает на станционные открытые распределительные устройства (ОРУ) или закрытые (ЗРУ) уже с напряжением класса 110, 220, 330, 500 кВ и выше для дальнейшей передачи в энергосистему.

Рисунок 1 – Схема системы электроснабжения

1.2. Блок транспорта и распределения

Второй блок является наиболее протяженным и капиталоемким. Он включает линии электропередач (воздушные и кабельные), опоры воздушных линий электропередач (ВЛЭП) и кабельное хозяйство, главные понизительные подстанции (ГПП) и промежуточные понизительные станции, распределительные устройства (РУ), а также вспомогательные, но критически важные системы грозозащиты и устройства компенсации реактивной мощности (УКРМ).

Энергия, поступающая с ОРУ электростанций по магистральным ЛЭП сверхвысокого напряжения, проходит несколько этапов трансформации. На районных узловых подстанциях напряжение понижается до 110-220 кВ для распределения по крупным районам или промышленным узлам. Далее, на главных понизительных подстанциях (ГПП) предприятий или городских подстанциях глубокого ввода, напряжение снижается до 6-10-35 кВ для распределения по цехам, микрорайонам и другим локальным объектам.

Рисунок 2 – Силовой трехфазный блочный трансформатор с масляным охлаждением

1.3. Блок потребления и требования к надежности

Третий блок объединяет все электроприемники (ЭП), а также сопутствующие системы управления, релейной защиты и автоматики (РЗА), системы диагностики и приборы коммерческого и технического учета электроэнергии. Обеспечение надежности на этом уровне имеет первостепенное значение.

Надежность электроснабжения промышленных предприятий, их цехов и отдельных установок в значительной степени зависит от наличия и надежности систем резервного питания. Обеспечение резервного электропитания сопряжено с материальными затратами, поэтому в соответствии с ПУЭ (Правила устройства электроустановок, 7-е издание, гл. 1.2) все электроприемники разделяются на категории по надежности:

- I категория: Электроприемники, перерыв в электроснабжении которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, значительный экономический ущерб, повреждение основного оборудования, массовый брак продукции или нарушение сложного технологического процесса. Для них должно быть обеспечено питание от двух независимых взаимно резервирующих источников, а перерыв в питании допустим лишь на время автоматического восстановления.

- Особая группа I категории: ЭП, для которых требуется практически бесперебойное питание. Для них предусматривается третий, автономный источник питания (например, дизель-генераторная установка ДГУ или источник бесперебойного питания ИБП).

- II категория: Электроприемники, перерыв в электроснабжении которых приводит к массовому недоотпуску продукции, простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта. Питание также осуществляется от двух независимых источников, но перерыв допустим на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной бригады.

- III категория: Все остальные электроприемники, не подпадающие под определения I и II категорий. Для них допустимы перерывы в питании на время, необходимое для ремонта или замены поврежденного элемента системы (до 1 суток).

При проектировании следует учитывать особенности размещения технологического оборудования, уметь разделять оборудование на установленное и неустановленное. К установленному оборудованию относятся стационарные объекты, например, металлорежущие станки, конвейерные линии, оборудование легкой и пищевой промышленности. К неустановленному оборудованию относятся передвижные установки, например, мостовые краны, подъемно-транспортные сооружения, питающиеся от стационарной контактной сети.

2. Нормативно-правовое регулирование и структура управления в электроэнергетике

Функционирование такой сложной и стратегически важной отрасли, как электроэнергетика, требует четкой системы государственного регулирования и управления. Хотя конкретная структура органов власти может отличаться в разных странах, общая иерархия и распределение функций имеют схожие принципы.

На высшем государственном уровне (Президент, Парламент, Правительство) определяются стратегические направления развития отрасли, принимаются ключевые законы (например, «Об электроэнергетике»), утверждаются федеральные энергетические программы и бюджетное финансирование. Эти органы также регулируют международное сотрудничество в сфере энергетики.

Ключевую исполнительную роль играет профильное министерство (например, Министерство энергетики), которое отвечает за реализацию государственной политики, разработку программ развития, привлечение инвестиций и общее руководство отраслью.

Непосредственное оперативное управление и регулирование осуществляют специализированные организации:

- Системный оператор: Централизованно управляет технологическими режимами работы Единой энергетической системы (ЕЭС), обеспечивая баланс производства и потребления электроэнергии в реальном времени и предотвращая системные аварии.

- Федеральная антимонопольная служба и регуляторы тарифов: Устанавливают тарифы на передачу и сбыт электроэнергии, контролируют соблюдение антимонопольного законодательства на энергетическом рынке.

- Органы технического надзора (например, Ростехнадзор): Осуществляют надзор за безопасной эксплуатацией энергетических объектов, соблюдением технических регламентов и норм.

- Проектные институты: Специализированные организации («Энергосетьпроект», «Гидропроект», «Теплоэлектропроект» и др.), занимающиеся комплексным проектированием новых и реконструкцией существующих энергообъектов.

- Строительно-монтажные и наладочные организации: Выполняют работы по возведению, монтажу, наладке и вводу в эксплуатацию нового энергетического оборудования.

- Заводы-изготовители: Производят широкую номенклатуру энергетического оборудования — от турбин и генераторов до трансформаторов, кабелей и релейной защиты.

Взаимодействие всех этих структур обеспечивает полный жизненный цикл энергетических объектов: от разработки концепции и проектирования до строительства, эксплуатации, ремонта и последующей модернизации или вывода из эксплуатации.

3. Ключевая терминология в области электроснабжения согласно ГОСТ и ПУЭ

Для обеспечения однозначного понимания и толкования технических аспектов в проектной, монтажной и эксплуатационной документации используется стандартизированная терминология. Основными нормативными документами в этой области являются «Правила устройств электроустановок» (ПУЭ) и отраслевые стандарты, например, ГОСТ 24291-90 «Электрическая часть электростанции и электрической сети. Термины и определения».

- Энергосистема: Совокупность электростанций, электрических и тепловых сетей, соединенных между собой и связанных общностью режима в непрерывном процессе производства, преобразования и распределения электрической и тепловой энергии при общем управлении этим режимом.

- Электрическая система: Часть энергосистемы, состоящая из генераторов, распределительных устройств (РУ), электрических сетей и ЭП, объединенных общим процессом производства, передачи и распределения электроэнергии.

- Электрическая сеть: Совокупность подстанций, распределительных устройств и соединяющих их электрических линий, предназначенная для передачи и распределения электроэнергии.

- Электроустановки: Любая совокупность взаимосвязанного электрооборудования в пределах данного пространства или помещения. Электроустановки в ПУЭ подразделяются на электроустановки напряжением до 1000 В и выше 1000 В.

- Воздушная линия электропередачи (BЛ): Устройство для передачи электроэнергии по проводам, расположенным на открытом воздухе и прикрепленным при помощи изоляторов и арматуры к опорам или кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях (мостах, путепроводах). За начало и конец ВЛ принимаются линейные порталы или линейные вводы РУ.

- Кабельная линия (КЛ): Линия для передачи электроэнергии, состоящая из одного или нескольких параллельных кабелей с соединительными, стопорными и концевыми муфтами (заделками) и крепежными деталями, а для маслонаполненных линий, кроме того, с подпитывающими аппаратами и системой сигнализации давления масла.

- Подстанция: Электроустановка, предназначенная для преобразования и распределения электроэнергии. Состоит из трансформаторов, РУ, устройств управления и вспомогательных сооружений.

- Распределительное устройство (РУ): Электроустановка, служащая для приема и распределения электроэнергии и содержащая коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства (компрессорные, аккумуляторные и др.), а также устройства защиты, автоматики и измерительные приборы.

- Электропроводка: Совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, поддерживающими защитными конструкциями и деталями. В ПУЭ этот термин чаще применяется для сетей напряжением до 1 кВ.

- Кабельное сооружение: Сооружение, специально предназначенное для размещения в нем кабелей. К ним относятся кабельные туннели, каналы, блоки, шахты, эстакады, галереи.

- Кабельный туннель: Закрытое сооружение (коридор) с расположенными в нем опорными конструкциями для размещения на них кабелей и кабельных муфт, со свободным проходом по всей длине, позволяющим производить прокладку кабелей, ремонты и осмотры кабельных линий.

- Кабельный канал: Непроходное сооружение, заглубленное (частично или полностью) в грунт, пол, перекрытие и т.п., предназначенное для размещения в нем кабелей, укладку, осмотр и ремонт которых возможно производить лишь при снятом перекрытии.

Проектирование электрических сетей промышленных предприятий (ПП) ведут с учетом накопленного опыта, используя новейшие достижения науки и техники. При проектировании необходимо отдавать предпочтение типовым конструкциям, применять стандартное ЭО и материалы заводского изготовления, которые позволяют использовать индустриальные методы ведения монтажных работ.

3.1. Электрическое хозяйство предприятия

Электрическое хозяйство ПП представляет собой комплексную систему, включающую все электротехнические установки на территории предприятия. Это не просто набор оборудования, а структурированная система, обеспечивающая снабжение предприятия электроэнергией и её эффективное использование. В его состав входят:

- Системы внешнего и внутреннего электроснабжения (ГПП, цеховые подстанции, распределительные сети).

- Силовое электрооборудование (электродвигатели, сварочные аппараты, электропечи), сети электроосвещения и системы автоматизации.

- Службы эксплуатации, ремонта и наладки электрооборудования.

- Резервные и аварийные источники питания (ДГУ, ИБП).

- Информационное обеспечение и системы учета (АСКУЭ).

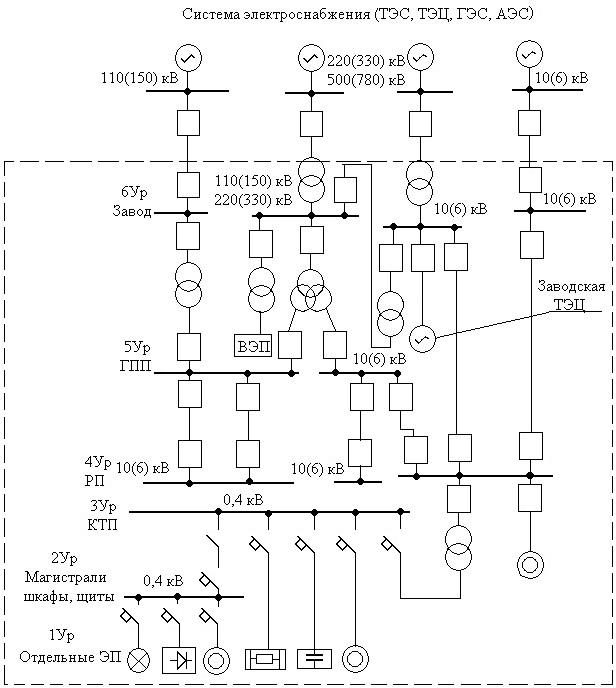

На рис. 3 представлена упрощенная иерархическая схема СЭС крупного ПП. Она наглядно демонстрирует многоуровневую структуру распределения энергии от точки присоединения к внешней сети до конечного потребителя.

Рисунок 3 – Уровни СЭС промышленных предприятий

Расшифровка уровней на схеме:

- Шестой уровень (6Ур): Точка присоединения к сетям энергосистемы. Это граница балансовой принадлежности, обычно на шинах высокого напряжения (110 кВ и выше) районной подстанции.

- Пятый уровень (5Ур): Уровень главной понизительной подстанции (ГПП) предприятия. Здесь происходит трансформация энергии на распределительное напряжение 6-10 кВ.

- Четвертый уровень (4Ур): Уровень цеховых трансформаторных подстанций (ТП) или распределительных пунктов (РП).

- Третий уровень (3Ур): Распределительные щиты напряжением 0,4 кВ в пределах цеха или отделения.

- Второй уровень (2Ур): Силовые пункты или шкафы, питающие группы оборудования.

- Первый уровень (1Ур): Индивидуальный электроприемник (станок, насос, осветительный прибор).

Такая иерархия позволяет эффективно управлять потоками энергии, обеспечивать селективность действия защит и локализовать возможные аварийные режимы.

4. Сравнительный анализ воздушных и кабельных линий электропередачи

Выбор способа передачи электроэнергии — по воздушным (ВЛ) или кабельным (КЛ) линиям — является одним из ключевых технических и экономических решений при проектировании СЭС. Каждый из способов имеет свои достоинства и недостатки, определяющие область их применения.

| Параметр сравнения | Воздушные линии (ВЛ) | Кабельные линии (КЛ) |

|---|---|---|

| Капитальные затраты | Значительно ниже, особенно на высоких и сверхвысоких напряжениях. | Очень высокие. Стоимость КЛ напряжением 110 кВ может в 5-10 раз превышать стоимость ВЛ аналогичной пропускной способности. |

| Надежность и уязвимость | Более уязвимы для погодных явлений (гололед, ураганный ветер, грозы), падения деревьев, актов вандализма. | Высокая защищенность от внешних атмосферных воздействий. Основные риски — механические повреждения при земляных работах, коррозия, дефекты монтажа. |

| Обслуживание и ремонт | Осмотр и обнаружение повреждений проще и быстрее. Ремонтные работы, как правило, менее трудоемки. | Сложный и длительный поиск места повреждения. Ремонт (установка муфты) требует высокой квалификации персонала и значительного времени. |

| Экология и землеотвод | Требуют широкой полосы отчуждения, создают электромагнитное поле, имеют визуальное воздействие на ландшафт. | Минимальное воздействие на ландшафт. Однако земляные работы могут нарушать экосистему. Тепловыделение кабеля может влиять на почву. |

| Безопасность | Представляют опасность поражения током при обрыве провода или приближении на недопустимое расстояние. | Более безопасны для населения и животных при условии соблюдения правил проведения земляных работ. |

| Электрические параметры | Имеют малое емкостное и большое индуктивное сопротивление. | Обладают большой погонной емкостью, что приводит к значительным зарядным токам и усложняет компенсацию реактивной мощности. |

Таким образом, ВЛ остаются основным способом передачи электроэнергии на большие расстояния ввиду их экономической эффективности, в то время как КЛ незаменимы в условиях плотной городской застройки, на территориях промышленных предприятий, а также при пересечении водных преград.

5. Преимущества и недостатки различных схем электроснабжения

Структура построения распределительной сети (ее схема или топология) напрямую влияет на надежность, экономичность и эксплуатационную гибкость системы. Основными типами схем являются радиальная, магистральная, кольцевая и смешанная.

Радиальные и магистральные схемы

- Преимущества: Простота, наглядность, низкая стоимость, легкость расчета токов короткого замыкания и настройки релейной защиты.

- Недостатки: Низкая надежность. Повреждение на любом участке линии приводит к отключению всех потребителей, расположенных за местом повреждения. Отсутствие резервирования. Применяются для потребителей III и, реже, II категории надежности.

Кольцевые (петлевые) схемы

- Преимущества: Высокая надежность. Питание каждого потребителя осуществляется с двух сторон. При повреждении одного участка кольца питание не прерывается, а осуществляется по оставшейся в работе части сети. Высокая эксплуатационная гибкость.

- Недостатки: Более высокая стоимость из-за большей протяженности линий и необходимости установки дополнительных коммутационных аппаратов. Усложнение релейной защиты, которая должна быть селективной и действовать в зависимости от направления мощности. Применяются для потребителей I и II категорий.

6. Интересные факты из мира электроэнергетики

- Самая мощная электростанция в мире — китайская ГЭС «Три ущелья» на реке Янцзы. Ее установленная мощность составляет 22,5 ГВт, что сопоставимо с мощностью 22 крупных энергоблоков АЭС.

- Самая длинная ЛЭП в мире — линия постоянного тока Rio Madeira в Бразилии. Ее протяженность составляет 2385 км. Она передает электроэнергию от гидроэлектростанций в бассейне Амазонки в густонаселенные районы на юго-востоке страны.

- Эффект «черного старта» (black start) — это процесс восстановления работы энергосистемы после полного ее отключения (блэкаута) с использованием источников, способных запускаться без внешнего электропитания (обычно это ГЭС или ГТУ).

- Качество электроэнергии — это не абстрактное понятие. Его параметры, такие как отклонение напряжения, частоты, несинусоидальность, строго регламентируются стандартом ГОСТ 32144-2013. Отклонение частоты в нормальном режиме не должно превышать ±0,2 Гц от номинальных 50 Гц.

- Птицы не страдают от тока, сидя на проводах ВЛ, потому что их тело не создает разности потенциалов, достаточной для протекания смертельного тока. Они касаются только одного провода, и цепь не замыкается через землю. Опасность возникает, если птица с большим размахом крыльев одновременно коснется провода и заземленной траверсы опоры.

7. Часто задаваемые вопросы (FAQ)

- В чем разница между активной и реактивной мощностью?

- Активная мощность (измеряется в ваттах, Вт) совершает полезную работу: преобразуется в механическую энергию, тепло, свет. Реактивная мощность (измеряется в вольт-амперах реактивных, вар) не совершает полезной работы, но необходима для создания электромагнитных полей в двигателях, трансформаторах и других индуктивных нагрузках. Она циркулирует между источником и потребителем, создавая дополнительные потери в сетях.

- Почему для передачи электроэнергии на большие расстояния используют высокое напряжение?

- Потери мощности в проводах пропорциональны квадрату тока (P = I2*R). Чтобы передать ту же мощность (P = U*I) при более высоком напряжении (U), требуется меньший ток (I). Уменьшение тока в 10 раз снижает потери в 100 раз. Именно поэтому напряжение повышают до сотен киловольт.

- Что такое короткое замыкание (КЗ) и чем оно опасно?

- КЗ — это соединение точек электрической цепи с разными потенциалами через очень малое сопротивление. Это приводит к резкому многократному увеличению тока, что вызывает термическое (перегрев и возгорание) и динамическое (механическое разрушение) воздействие на оборудование. Для защиты от КЗ служат устройства релейной защиты, отключающие поврежденный участок.

- Что такое «граница балансовой принадлежности»?

- Это точка в схеме электроснабжения, которая разделяет электрические сети по праву собственности или иному законному основанию. Именно по этой границе, как правило, устанавливаются приборы коммерческого учета электроэнергии и определяется ответственность сторон за эксплуатацию оборудования.

- Можно ли полностью перейти на возобновляемые источники энергии (ВИЭ)?

- Это одна из самых сложных задач современной энергетики. Основная проблема ВИЭ (солнце, ветер) — их нестабильная, зависимая от погоды выработка. Для обеспечения надежности энергосистемы, основанной на ВИЭ, требуются огромные накопители энергии (аккумуляторы, ГАЭС), высокоинтеллектуальные системы управления сетями (Smart Grid) и мощные резервирующие мощности традиционной генерации.

Заключение

Системы электроснабжения являются основой технологического прогресса и комфортной жизни. Их проектирование и эксплуатация требуют комплексного подхода, глубоких инженерных знаний и строгого соблюдения нормативных требований. От правильности выбора технических решений, схем и оборудования напрямую зависят не только экономические показатели производства, но и безопасность людей. В перспективе развитие СЭС будет неразрывно связано с цифровизацией, внедрением технологий «умных сетей» (Smart Grid), децентрализацией генерации и интеграцией возобновляемых источников энергии, что ставит перед инженерами-энергетиками новые, еще более амбициозные задачи.

Нормативная база

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ). 7-е издание. — Основной руководящий документ для проектирования, монтажа и эксплуатации электроустановок.

- ГОСТ 32144-2013. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.

- ГОСТ 24291-90. Электрическая часть электростанции и электрической сети. Термины и определения.

- ГОСТ 13109-97. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения (заменен на ГОСТ 32144-2013, но часто упоминается в старой документации).

- ГОСТ 11677-85. Трансформаторы силовые. Общие технические условия.

Список литературы

- Рожкова Л. Д., Козулин В. С. Электрооборудование станций и подстанций: Учебник для техникумов. — М.: Энергоатомиздат, 1987.

- Федоров А.А., Каменева В.В. Основы электроснабжения промышленных предприятий: Учебник для вузов. — М.: Энергоатомиздат, 1984.

- Справочник по электроснабжению промышленных предприятий / Под ред. А.А. Федорова и Г.В. Сербиновского. — М.: Энергия, 1980.

- Идельчик В. И. Электрические системы и сети: Учебник для вузов. — М.: Энергоатомиздат, 1989.