Содержание страницы

Возведение современных зданий и инфраструктурных объектов часто сопряжено с необходимостью проведения работ ниже естественного уровня залегания грунтовых вод (УГВ). Водонасыщенные грунты представляют серьезную инженерную проблему, способную нарушить устойчивость откосов котлованов, снизить несущую способность основания и сделать невозможным выполнение строительных операций. Для обеспечения безопасности, стабильности и экономической эффективности строительства применяются специализированные гидротехнические методы, направленные на осушение рабочих зон. Ключевыми технологиями в этой области являются водоотлив, искусственное водопонижение и устройство долговременных дренажных систем. Выбор конкретного метода или их комбинации диктуется гидрогеологическими условиями площадки, масштабами проекта и требованиями к надежности сооружения, а его реализация строго регламентируется нормативными документами, такими как СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

1. Методы временного осушения строительных котлованов

Ключевой задачей на начальном этапе строительства является создание безопасного и сухого рабочего пространства в котловане или траншее. Для этого необходимо либо удалять уже просочившуюся воду, либо заблаговременно понижать ее уровень в грунтовом массиве, окружающем выемку. Эти два подхода реализуются через технологии открытого водоотлива и предварительного водопонижения.

1.1. Открытый водоотлив: Простота и ограничения

Открытый водоотлив представляет собой наиболее простой и исторически первый метод борьбы с притоком грунтовых вод. Его суть заключается в пассивном сборе воды, которая уже проникла в котлован через дно и откосы, и ее последующей механической откачке.

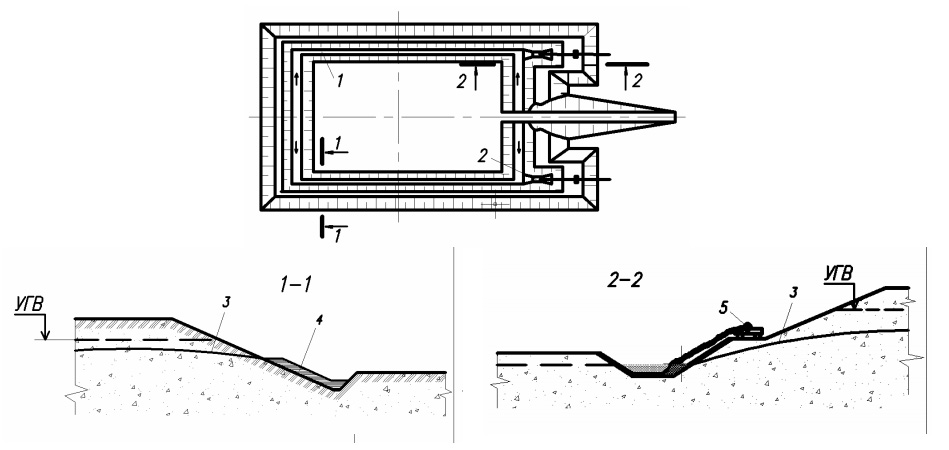

Технологическая схема организации открытого водоотлива показана на рисунке 1. По периметру дна котлована устраивается сеть водосборных дренажных канав (1). Эти канавы прокладываются с небольшим уклоном в сторону самой низкой точки выемки, где располагается приямок, также известный как зумпф (2). Грунтовая вода, фильтруясь через массив грунта, самотеком собирается в канавах и стекает в зумпф. В приямок опускается всасывающий патрубок насоса (5), который откачивает скопившуюся воду за пределы строительной площадки. В результате этих действий уровень грунтовых вод в непосредственной близости от котлована локально понижается до отметки (3). Для предотвращения размыва дна в местах интенсивной фильтрации может применяться дренажная пригрузка (4) из гравия или щебня.

Рис. 1. Принципиальная схема открытого водоотлива из котлована: 1 — водосборная дренажная канава; 2 — приямок (зумпф) для сбора воды; 3 — локально пониженный уровень грунтовых вод; 4 — фильтрующая дренажная пригрузка; 5 — насосная установка.

Преимущества и недостатки метода

Несмотря на свою доступность, метод имеет серьезные технологические ограничения, которые сужают область его применения.

Преимущества:

- Экономичность: Минимальные затраты на оборудование (требуются только насосы и трубы/шланги) и простота организации работ.

- Технологическая простота: Не требует сложного проектирования и привлечения узкоспециализированного персонала.

Недостатки:

- Риск суффозии: Главный недостаток заключается в том, что восходящие потоки воды, фильтрующиеся через дно и откосы, могут вымывать мелкие частицы грунта. Этот процесс, называемый суффозией, приводит к разжижению и потере структурной прочности грунта в основании. Это особенно опасно для песчаных и супесчаных грунтов, так как может привести к внезапным обрушениям и потере несущей способности основания будущего фундамента.

- Ограниченная эффективность: Метод применим только при малых и умеренных притоках воды, как правило, в грунтах с коэффициентом фильтрации не более 2-3 м/сутки.

- Ухудшение условий труда: Постоянное наличие воды и грязи на дне котлована затрудняет передвижение рабочих и техники, снижая общую производительность.

Ввиду указанных недостатков, открытый водоотлив используется преимущественно для неглубоких котлованов (до 2-3 метров) в стабильных грунтах с низким притоком воды. В более сложных гидрогеологических условиях предпочтение отдается методам предварительного осушения.

1.2. Искусственное водопонижение: Проактивный подход к осушению

В отличие от водоотлива, искусственное водопонижение — это превентивная мера, направленная на понижение уровня грунтовых вод во всем массиве, прилегающем к будущей выемке, до начала земляных работ. Это позволяет вести разработку грунта в полностью осушенных условиях, что кардинально повышает безопасность и качество строительства. Наиболее распространенной технологией для этой цели являются иглофильтровые установки.

1.2.1. Технология водопонижения с помощью иглофильтровых установок

Иглофильтровые установки представляют собой систему вакуумного водосбора, состоящую из множества вертикальных скважин малого диаметра (иглофильтров), объединенных общим коллектором и подключенных к мощному насосному агрегату.

Основой системы является насос (рис. 2, а) — как правило, это самовсасывающий вихревой агрегат с вакуумным насосом, способный одновременно откачивать воду и воздух, создавая стабильное разрежение в системе. К насосу подключается всасывающий коллектор, который опоясывает периметр будущего котлована. К коллектору, в свою очередь, через гибкие шланги подсоединяются иглофильтры (рис. 2, б).

а б

Рис. 2. Ключевые компоненты иглофильтровой установки: а — самовсасывающий насосный агрегат с вакуумной системой; б — ряд иглофильтров, соединенных с всасывающим коллектором.

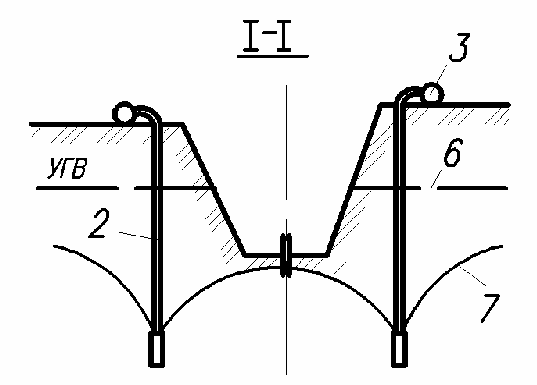

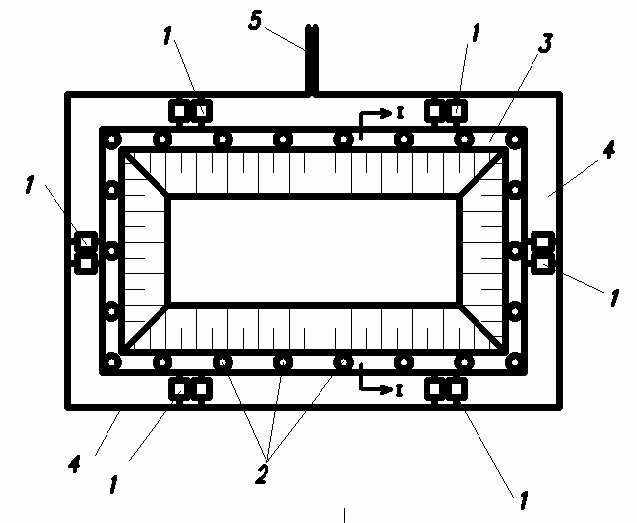

Общая схема работы водопонизительной установки представлена на рисунке 3. Иглофильтры (2) погружаются в грунт по периметру проектируемого котлована и подключаются к всасывающему коллектору (3). Насосный агрегат (1) создает в коллекторе вакуум, который передается в каждый иглофильтр. Под действием разницы давлений (атмосферного в грунте и разрежения в иглофильтре) грунтовая вода через фильтрующие элементы поступает в систему, собирается в коллекторе и откачивается насосом. Откачанная вода по напорному трубопроводу (4) сбрасывается (5) на безопасное расстояние от стройплощадки, исключая ее обратную фильтрацию. В результате непрерывной работы установки естественный уровень грунтовых вод (6) опускается, формируя депрессионную воронку. Глубина этой воронки рассчитывается таким образом, чтобы новый, пониженный уровень грунтовых вод (7) находился как минимум на 0.5 метра ниже проектной отметки дна котлована.

Рис. 3. Схема организации водопонижения иглофильтрами: 1 — насосы; 2 — иглофильтры; 3 — всасывающий коллектор; 4 — напорный трубопровод; 5 — точка сброса воды; 6 — первоначальный уровень грунтовых вод; 7 — пониженный (депрессионный) уровень грунтовых вод.

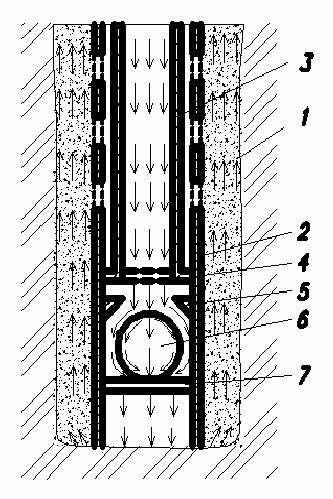

Конструкция иглофильтра спроектирована для двух режимов работы: погружения и откачки. Он состоит из надфильтровой трубы и фильтрового звена. Фильтровое звено (рис. 4) является ключевым элементом. Оно состоит из внутренней цельной трубы (3) и наружной перфорированной трубы (2). Наружная труба обернута фильтрующей сеткой, которая удерживается проволочной спиралью и защищена от повреждений наружной защитной сеткой (1). В нижней части расположен наконечник со сложной клапанной системой, включающей кольцевой клапан (4) с гнездами (5) и шаровой клапан (6) с ограничителем (7).

а б

Рис. 4. Схема работы фильтрового звена иглофильтра: а — режим погружения в грунт (гидроразмыв): 1 — защитная сетка; 2 — наружная перфорированная труба; 3 — внутренняя цельная труба; 4 — кольцевой клапан; 5 — гнезда клапана; 6 — шаровой клапан; 7 — ограничитель; б — режим откачки воды.

Монтаж и эксплуатация установки:

- Подготовка: Начинается с геодезической разметки трассы всасывающего коллектора по контуру котлована на спланированной горизонтальной площадке. Крайне важно обеспечить прямолинейность участков коллектора и герметичность стыков, так как любые перегибы и утечки нарушают вакуум в системе.

- Погружение иглофильтров: Осуществляется гидравлическим способом. К верхнему концу иглофильтра подключают шланг и подают воду под давлением до 0.5 МПа (5 атм). Вода под напором выходит через наконечник, размывая грунт под ним (рис. 4, а), что позволяет иглофильтру погружаться под собственным весом. Шаровой клапан (6) при этом поднят потоком воды, а кольцевой клапан (4) прижат к гнездам (5), направляя весь поток воды вниз.

- Режим откачки: После погружения всех иглофильтров и подключения их к коллектору запускается насосный агрегат. Во внутренней трубе (3) создается разрежение. Под его действием кольцевой клапан (4) опускается, открывая доступ воде из грунта через фильтрующую сетку. Одновременно шаровой клапан (6) под давлением грунта и воды садится в седло, перекрывая нижнее отверстие наконечника (рис. 4, б). Вода из грунта засасывается в систему и откачивается.

Шаг установки иглофильтров варьируется от 0.75 до 2 метров в зависимости от водопроницаемости грунта. Стандартные легкие иглофильтровые установки (ЛИУ) эффективны для понижения УГВ на глубину до 4-5 метров. Для более глубоких котлованов (до 9 метров) установки монтируют ярусами: второй ярус размещают на берме, отрытой под защитой первого. При необходимости осушения на глубину до 15–20 м применяют более сложные эжекторные (водоструйные) иглофильтры, которые создают разрежение непосредственно в каждом иглофильтре, а не в центральном коллекторе.

1.2.2. Электроосушение (метод электроосмоса)

В слабопроницаемых, пылевато-глинистых грунтах (суглинки, глины, лёссы) с коэффициентом фильтрации менее 0.1 м/сутки вакуумные методы малоэффективны, так как силы капиллярного удержания воды превышают создаваемое разрежение. В таких условиях применяют электроосушение.

Метод основан на явлении электроосмоса — направленного движения поровой воды в грунте под действием постоянного электрического поля. При пропускании постоянного тока через водонасыщенный грунт влага начинает перемещаться от положительного электрода (анода) к отрицательному (катоду).

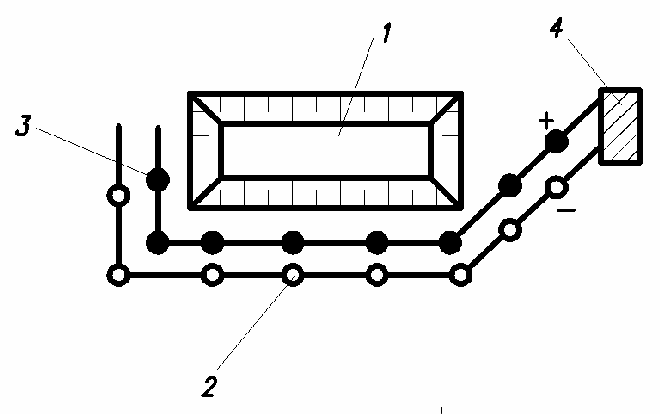

Для реализации этого метода стандартная иглофильтровая установка используется в качестве катода. Иглофильтры (2 на рис. 5) подключаются к отрицательному полюсу источника постоянного тока (например, мотор-генератора 4). Параллельно ряду иглофильтров, на расстоянии 2–2.5 метра от них с внешней стороны котлована (1), в грунт забивают металлические стержни (3) на глубину до 4 м. Эти стержни соединяют между собой и подключают к положительному полюсу, формируя анодное заземление.

Рис. 5. Схема электроосушения грунта: 1 — котлован; 2 — иглофильтровые установки (катоды); 3 — металлические стержни (аноды); 4 — источник постоянного тока (мотор-генератор).

При подаче напряжения электрическое поле заставляет воду мигрировать от стержней-анодов к иглофильтрам-катодам, где она собирается и откачивается насосом. Одновременно это же поле создает электрогидравлический барьер, препятствующий притоку новой воды в котлован. Метод является энергозатратным, но часто это единственный способ обеспечить устойчивость откосов в водонасыщенных глинистых грунтах.

1.3. Сравнительный анализ методов временного осушения

Выбор оптимального метода осушения котлована зависит от множества факторов. В таблице 1 представлено сравнение рассмотренных технологий по ключевым параметрам.

| Параметр | Открытый водоотлив | Иглофильтровые установки | Электроосушение |

|---|---|---|---|

| Тип грунта | Крупно- и среднезернистые пески, гравийные грунты (k > 2 м/сутки) | Пески, супеси, легкие суглинки (k = 0.1 — 15 м/сутки) | Глинистые грунты, суглинки, лёссы, илы (k < 0.1 м/сутки) |

| Глубина понижения УГВ | До 2-3 м | До 5 м (один ярус), до 20 м (многоярусные и эжекторные системы) | До 5-7 м |

| Влияние на структуру грунта | Высокий риск суффозии и разуплотнения основания | Уплотнение грунта за счет снятия взвешивающего действия воды, повышение несущей способности | Уплотнение и упрочнение грунта, снижение пластичности |

| Сложность и стоимость | Низкая сложность, минимальные капитальные затраты | Средняя сложность, требует специализированного оборудования и проектирования | Высокая сложность, высокие энергозатраты, требуется специальный расчет |

| Условия производства работ | Затрудненные (вода, грязь на дне котлована) | Благоприятные (разработка сухого грунта) | Благоприятные (разработка сухого грунта), но требует соблюдения электробезопасности |

2. Долговременные дренажные водоотводные системы

Если временное водопонижение решает задачу осушения на период строительства, то дренаж — это постоянно действующая инженерная система, предназначенная для защиты заглубленных частей зданий и сооружений от подтопления грунтовыми и поверхностными водами на протяжении всего срока их эксплуатации. Согласно СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения», устройство дренажа обязательно при наличии подвальных помещений, если их пол расположен ниже расчетного УГВ.

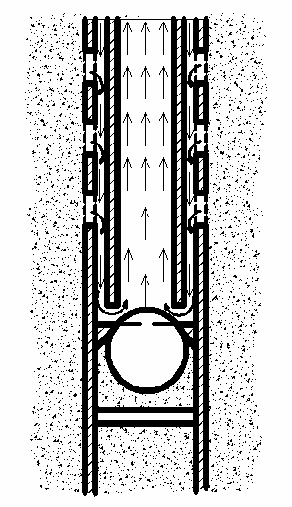

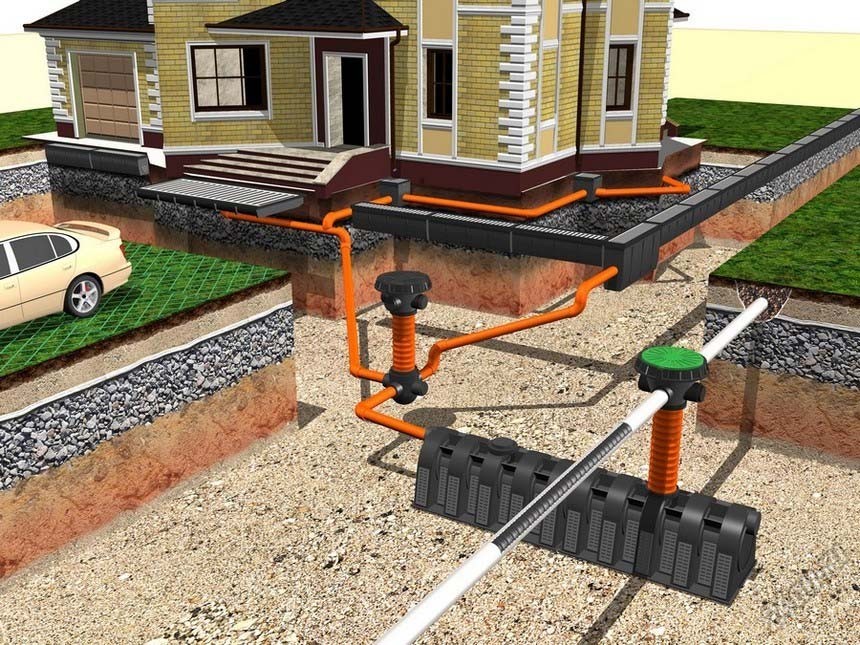

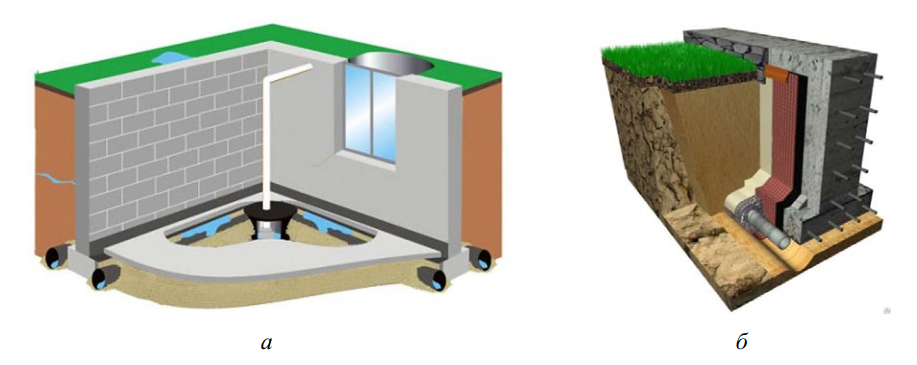

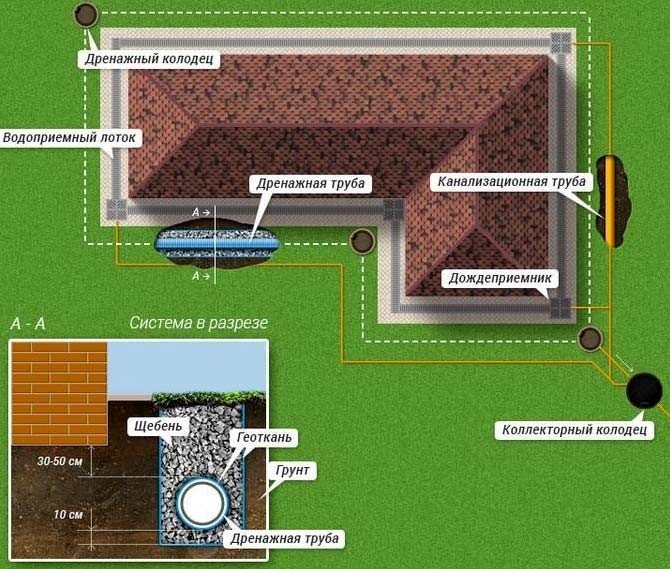

Дренажная система представляет собой сеть перфорированных труб (дрен), уложенных в фильтрующей обсыпке, которые собирают избыточную воду из грунта и отводят ее в место сброса: ливневую канализацию, водоем или специальный поглощающий колодец. Схема типовой пристенной дренажной системы показана на рисунке 6.

Рис. 6. Общая схема организации дренажной системы вокруг фундамента здания.

Накопление влаги в грунте у фундамента приводит к катастрофическим последствиям. Вода, проникая в поры бетона, при замерзании расширяется, создавая внутренние напряжения и микротрещины. Циклы замораживания-оттаивания постепенно разрушают материал фундамента. Кроме того, избыточное давление воды на стены подвала может привести к их деформации, а капиллярный подсос влаги — к сырости и появлению плесени в помещениях.

2.1. Комплексная классификация дренажных систем

Дренажные системы классифицируют по ряду ключевых признаков, что позволяет систематизировать их многообразие.

По степени охвата территории:

- Общий дренаж: Осушает всю территорию застройки (квартал, промышленная зона).

- Локальный дренаж: Защищает отдельное здание, сооружение или участок.

По положению дрен в пространстве:

- По отношению к поверхности земли:

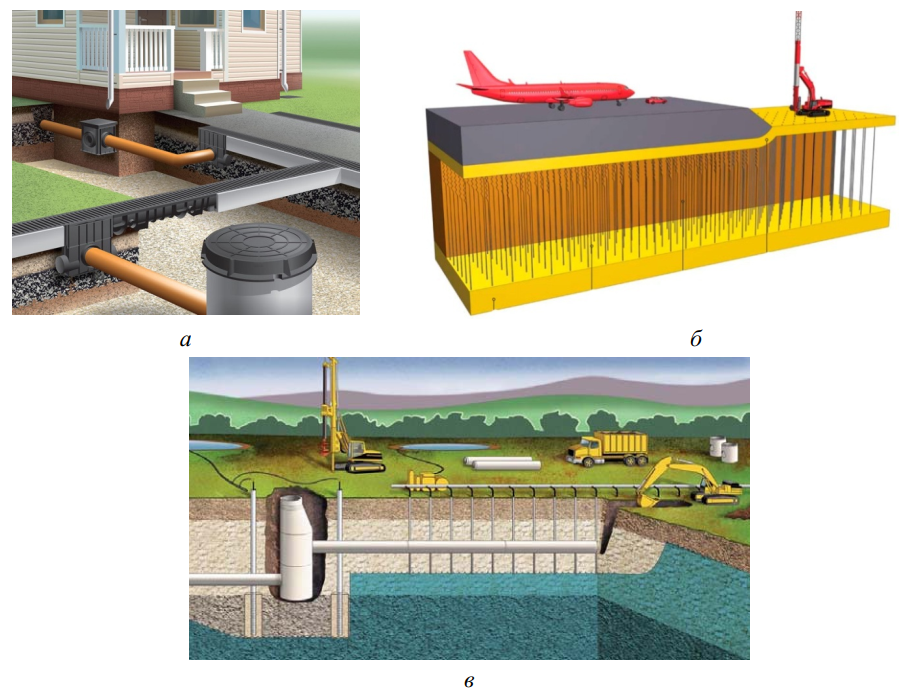

- Подземные (закрытые) дренажи: Наиболее распространенный тип, где дрены укладываются в траншеи под землей (рис. 7, а). Применяются на застроенных территориях для защиты фундаментов.

- Открытые дренажи: Представляют собой систему открытых канав и лотков (рис. 7, б). Используются для сбора и отвода поверхностного стока (дождевых и талых вод) в парках, на дорогах.

Рис. 7. Дренажные системы по отношению к поверхности земли: а — подземный (закрытый) дренаж; б — открытая дренажная система (ливневая канализация).

- По отношению к линии горизонта:

- Горизонтальные дренажи: Системы из труб, уложенных с уклоном. Самый распространенный тип (рис. 8, а).

- Вертикальные дренажи: Состоят из ряда водопонизительных скважин, из которых вода откачивается насосами. Применяются для осушения больших территорий и глубоких котлованов (рис. 8, б).

- Комбинированные дренажи: Сочетают горизонтальные и вертикальные элементы (рис. 8, в).

Рис. 8. Дренажные системы по отношению к линии горизонта: а — горизонтальные; б — вертикальные; в — комбинированные.

По движущей силе фильтрации:

- Гравитационные: Движение воды в дрену происходит под действием силы тяжести из-за разности гидростатических напоров. Это наиболее энергоэффективный и распространенный тип.

- Вакуумные: Осушение интенсифицируется созданием вакуума в дренах. Эффективны в слабопроницаемых грунтах (0.01 < k < 0.5 м/сут), но сложны в устройстве из-за необходимости полной герметизации.

- Электроосмотические: Используют постоянный ток для перемещения воды в глинистых грунтах (аналогично электроосушению).

- Вентиляционные и пневмонагнетательные: Экзотические типы, используемые в специфических условиях для подсушки грунта или временного оттеснения воды сжатым воздухом.

По продолжительности работы: постоянные, временные, сезонные.

По целевому назначению: осушительные, защитные, мелиоративные.

2.2. Основные типы подземного дренажа зданий

Для защиты фундаментов зданий применяются три основные конструктивные схемы подземного дренажа.

Пластовый дренаж (рис. 9, а) представляет собой сплошной фильтрующий слой (из песка, гравия или современных геокомпозитных материалов), укладываемый под всей площадью фундамента непосредственно на водоносный грунт. Внутри этого слоя прокладываются перфорированные дренажные трубы, собирающие воду. Эта система обеспечивает максимальную защиту, перехватывая не только грунтовую воду, но и любую капиллярную влагу. Пластовый дренаж является наиболее надежным, но и наиболее дорогим решением. Его необходимо проектировать и закладывать одновременно с фундаментом здания.

Пристенный дренаж (рис. 9, б) является самой распространенной системой. Дренажные трубы с фильтрующей обсыпкой укладываются в траншею по внешнему периметру фундамента, на уровне его подошвы или чуть ниже. Этот тип дренажа эффективно перехватывает воду, поступающую к стенам сбоку, и понижает УГВ в непосредственной близости от здания. Обязательным условием для его устройства является наличие в основании водоупорного слоя (глины) на разумной глубине, на который можно опереть дренажную траншею.

Рис. 9. Конструкции подземного дренажа: а — пластовая дренажная система; б — пристенная дренажная система.

Кольцевой (траншейный) дренаж (рис. 10) устраивается в том случае, когда необходимо защитить уже существующее здание или целый участок. Дренажная траншея в этом случае располагается на некотором удалении (обычно 3-8 метров) от стен здания, замыкаясь в кольцо. Такая система работает по принципу водопонизительной завесы, понижая уровень грунтовых вод внутри всего защищаемого контура. Глубина заложения дрен в этом случае должна быть ниже уровня пола подвала.

Рис. 10. Принципиальная схема работы дренажа кольцевого типа.

2.3. Конструктивные элементы дренажной системы

Любая дренажная система состоит из четырех основных функциональных частей.

1. Водоприемные устройства (дрены)

Это перфорированные трубы, которые непосредственно собирают воду из грунта. Исторически использовались асбестоцементные и керамические трубы, а также стальные (рис. 11, а), в которых отверстия сверлились или прорезались. Такие трубы были тяжелыми, подверженными коррозии и сложными в монтаже.

Сегодня повсеместно применяются современные полимерные трубы (рис. 11, б) из поливинилхлорида (ПВХ) или полиэтилена низкого давления (ПНД). Они могут быть гофрированными (для гибкости) или гладкими, однослойными или двухслойными. Отверстия (перфорация) имеют размер от 1.5 до 5 мм. Часто такие трубы поставляются уже обернутыми в фильтр из геотекстиля, что предотвращает заиливание. Полимерные дрены легкие, долговечные (срок службы более 50 лет), устойчивы к коррозии и агрессивным средам, а также просты в монтаже. Диаметр труб (обычно от 110 до 200 мм) подбирается на основе гидравлического расчета, учитывающего ожидаемый приток воды.

а б

Рис. 11. Типы дренажных труб: а — устаревшие стальные дрены; б — современные гибкие пластиковые дрены из ПВХ.

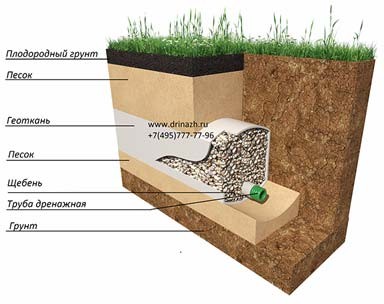

2. Фильтрующие слои (обсыпка)

Чтобы предотвратить заиливание перфорации дренажных труб мелкими частицами грунта, вокруг них создается фильтрующая обсыпка. Классическая конструкция (рис. 12) является двухслойной: внутренний слой из промытого щебня или гравия (фракция 5-20 мм, согласно ГОСТ 8267-93), который обеспечивает свободный приток воды к трубе, и внешний слой из крупно- или среднезернистого песка (согласно ГОСТ 8736-2014), который контактирует с материнским грунтом и предотвращает вынос его частиц. В современных системах вместо песка часто используют геотекстильное полотно, которым оборачивают слой щебня. Это упрощает и удешевляет монтаж.

Рис. 12. Схема устройства фильтрующих слоев вокруг дрены.

3. Смотровые (инспекционные) колодцы

Для обслуживания дренажной системы (промывки, инспекции) на всех поворотах трассы, в местах изменения уклонов и на прямых участках (с шагом 35-50 м) устанавливаются смотровые колодцы (рис. 13). Современные колодцы изготавливаются из пластика, они герметичны и просты в монтаже. Важной конструктивной особенностью дренажного колодца является наличие отстойника (песколовки) — углубленной нижней части, где осаждаются вынесенные водой частицы грунта. Это предотвращает заиливание отводящих трубопроводов.

Рис. 13. Конструкция смотрового колодца для дренажной системы.

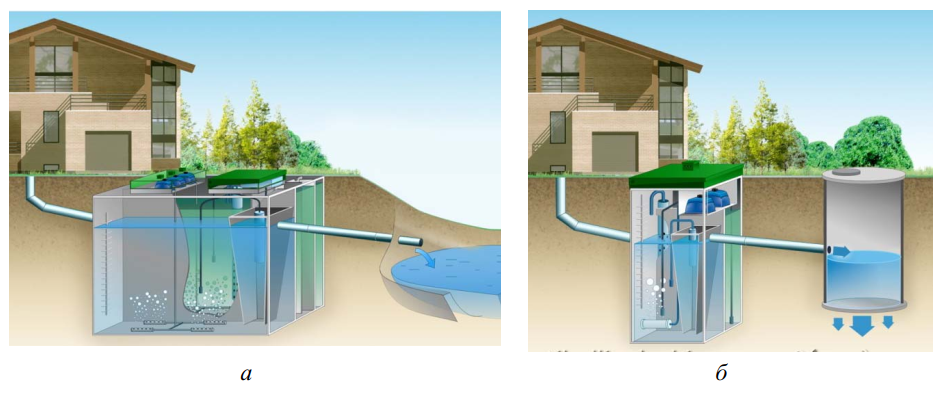

4. Устройства для сброса дренажных вод

Собранная дренажной системой вода должна быть отведена в безопасное место. Существует несколько вариантов:

- Самотечный сброс в ливневую канализацию или водоем: Наиболее предпочтительный вариант, возможный при наличии достаточного перепада высот. Труба-выпуск (рис. 14, а и рис. 15, а) должна располагаться выше уровня воды в водоприемнике и быть оборудована обратным клапаном или решеткой от грызунов.

- Принудительный сброс с помощью насоса: Если самотечный отвод невозможен, в самой низкой точке системы устанавливается сборный (коллекторный) колодец большего диаметра, в который монтируется погружной дренажный насос с поплавковым выключателем (рис. 14, б). Насос автоматически откачивает воду по мере ее накопления.

- Сброс в поглощающий пласт: В случае отсутствия поблизости водоемов или канализации, воду можно сбрасывать в нижележащие хорошо фильтрующие слои грунта (песок, гравий) через поглощающую скважину или колодец (рис. 15, б). Этот метод требует предварительных гидрогеологических изысканий.

Рис. 14. Варианты выпуска дренажных вод в канализацию: а — самотеком в дождевую канаву; б — в коллектор дождевой канализации с помощью насосной станции.

Рис. 15. Варианты выпуска дренажных вод: а — в поверхностный водоем; б — в поглощающий подземный пласт.

Интересные факты о водопонижении и дренаже

- Венеция и Нидерланды: Целые города и страны существуют благодаря технологиям водоотвода. Исторические методы осушения в Нидерландах с помощью ветряных мельниц, откачивающих воду с польдеров, являются ярким примером крупномасштабного управления грунтовыми водами.

- Римские акведуки и дренаж: Древние римляне были мастерами гидротехники. Помимо знаменитых акведуков, они строили сложные подземные дренажные системы (например, Клоака Максима) для осушения болотистых низин и защиты своих городов.

- Самая глубокая дренажная система: Шахта Мпоненг в Южной Африке, самая глубокая шахта в мире (около 4 км), требует непрерывной работы мощнейших насосных систем для откачки около 6000 тонн воды ежедневно, чтобы предотвратить ее затопление.

- Геотекстиль – космическая технология: Нетканый геотекстиль, который сегодня повсеместно используется в дренажных системах в качестве фильтра, изначально был разработан для нужд аэрокосмической отрасли и строительства взлетно-посадочных полос.

- Электроосмос в реставрации: Метод электроосмоса используется не только в строительстве, но и для осушения стен исторических зданий, страдающих от капиллярного подсоса влаги, что позволяет сохранить старинную кладку и фрески.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

- Вопрос: На какой глубине нужно закладывать дренаж вокруг дома?

- Ответ: Глубина заложения дренажной трубы напрямую зависит от глубины фундамента. Общее правило гласит, что верхняя точка дренажной трубы должна находиться на 10-20 см ниже уровня подошвы фундамента. Это гарантирует, что уровень грунтовых вод будет опущен ниже основания дома.

Вопрос: Можно ли сбрасывать дренажную воду в бытовую канализацию?

- Ответ: Категорически нет. Сброс условно чистых дренажных и ливневых вод в систему хозяйственно-бытовой канализации запрещен нормативными документами (СП 32.13330.2018). Это приводит к перегрузке очистных сооружений, которые не рассчитаны на такие объемы воды.

Вопрос: Какой уклон должен быть у дренажных труб?

- Ответ: Для обеспечения самотечного движения воды дренажные трубы укладываются с минимальным уклоном. Согласно строительным нормам, для труб диаметром 110-160 мм уклон должен составлять не менее 0.005 (5 мм на 1 метр трубы), а для труб диаметром 200 мм — не менее 0.003 (3 мм на 1 метр).

Вопрос: Как часто нужно обслуживать дренажную систему?

- Ответ: Рекомендуется проводить инспекцию смотровых колодцев и очистку песколовок не реже одного раза в год, обычно после весеннего паводка. Полную промывку труб под давлением выполняют по мере необходимости, обычно раз в 5-10 лет, в зависимости от интенсивности заиливания.

Вопрос: Что эффективнее: пристенный или кольцевой дренаж?

- Ответ: Пристенный дренаж считается более надежным для защиты конкретного здания, так как он физически отсекает воду от фундамента. Кольцевой дренаж больше подходит для общего понижения УГВ на участке или когда доступ к фундаменту существующего здания затруднен. Выбор зависит от конкретных условий и задач.

Заключение

Эффективное управление грунтовыми и поверхностными водами является критически важным аспектом современного строительства и эксплуатации объектов. От правильного выбора и качественной реализации систем водоотлива, водопонижения и дренажа напрямую зависят не только темпы и бюджет строительства, но и долговечность, надежность и безопасность возводимых зданий и сооружений. Комплексный подход, основанный на тщательных инженерно-гидрогеологических изысканиях и строгом соблюдении положений нормативных документов, таких как СП 45.13330.2017, позволяет создавать сухие и устойчивые основания для самых амбициозных проектов, обеспечивая их беспроблемную эксплуатацию на десятилетия вперед.

Нормативная база

- СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87.

- СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений». Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*.

- СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85.

- ГОСТ 25100-2020 «Грунты. Классификация».

- ГОСТ Р 58330.1-2018 «Дренаж и поверхностный водоотвод. Часть 1. Основные положения».

- ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия».

- ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия».

Список литературы

- Абрамов С.К. «Подземные дренажи в промышленном и городском строительстве». — М.: Стройиздат, 1973. — 280 с.

- Глебов В.Д. «Водопонижение в строительстве: Учебное пособие». — М.: Издательство АСВ, 2007. — 248 с.

- «Справочник геотехника. Основания, фундаменты и подземные сооружения» / под общ. ред. В. А. Ильичева и Р. А. Мангушева. — М.: Изд-во АСВ, 2016. — 1040 с.