Содержание страницы

- 1. Современные требования к выбору кабелей для КЛ различных классов напряжений

- 2. Схемы замещения КЛ и их параметры

- 3. Схемы замещения КЛ для расчета симметричных режимов

- 4. Параметры нулевой последовательности КЛ

- 5. Сравнение современных и устаревших типов изоляции силовых кабелей

- 6. Интересные факты о кабельных линиях

- 7. Часто задаваемые вопросы (FAQ)

- Заключение

Кабельные линии (КЛ) являются неотъемлемым и критически важным элементом современных электроэнергетических систем. Их роль особенно возрастает в условиях плотной городской застройки, при прохождении трасс в сложных геологических и климатических условиях, а также при необходимости минимизировать воздействие на окружающую среду. В отличие от воздушных линий (ВЛ), КЛ обеспечивают более высокую надежность, защищенность от атмосферных явлений и электромагнитную совместимость, что делает их незаменимыми для питания ответственных потребителей, таких как промышленные предприятия, медицинские центры и центры обработки данных.

История силовых кабелей берет начало в конце XIX века, когда первые образцы представляли собой медные проводники, изолированные гуттаперчей или пропитанной специальными составами бумагой. Технологический прорыв произошел с изобретением изоляции из сшитого полиэтилена (XLPE) в середине XX века. Этот материал произвел революцию в кабельной промышленности благодаря своим выдающимся диэлектрическим свойствам, повышенной рабочей температуре и долговечности. Сегодня именно кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена доминируют в сетях среднего и высокого напряжения, постепенно вытесняя устаревшие маслонаполненные и бумажно-пропитанные аналоги.

Проектирование надежной и экономически эффективной кабельной линии — это комплексная инженерная задача, требующая не только правильного выбора конструкции кабеля, но и точного расчета его электрических параметров. Эти параметры, такие как активное и индуктивное сопротивление, а также емкостная и активная проводимость, определяют ключевые эксплуатационные характеристики линии: пропускную способность, потери мощности и падение напряжения. В данной статье мы подробно рассмотрим современные рекомендации по выбору кабелей для различных условий эксплуатации, а также углубимся в методологию расчета их параметров с использованием схем замещения.

1. Современные требования к выбору кабелей для КЛ различных классов напряжений

При проектировании, строительстве и эксплуатации кабельных линий всех классов напряжения необходимо руководствоваться комплексом нормативных документов и отраслевых стандартов. Выбор конкретного типа кабеля зависит от множества факторов: номинального напряжения, условий прокладки, требований по пожарной безопасности и механической прочности. Ниже приведены ключевые рекомендации, основанные на современной инженерной практике.

- Применение кабелей с усиленной оболочкой. Для минимизации риска механических повреждений в процессе монтажных работ, особенно при прокладке в траншеях или методом горизонтально-направленного бурения, настоятельно рекомендуется использовать кабели с увеличенной толщиной оболочки, обладающей повышенной твердостью. Такая конструкция значительно снижает вероятность порезов, проколов и истирания, что напрямую влияет на долговечность и безаварийность линии.

- Обеспечение пожарной безопасности и электропроводящие слои. При прокладке в кабельных сооружениях (туннелях, коллекторах, галереях) первостепенное значение имеет пожарная безопасность. Для таких объектов следует применять кабели с оболочкой из материалов пониженной горючести, в частности, из поливинилхлоридных (ПВХ) композиций с низким дымо- и газовыделением (нг-LS) или безгалогенных компаундов с высоким кислородным индексом (нг-HF). Дополнительно, для выравнивания электрического поля и повышения безопасности, на оболочку может наноситься наружный электропроводящий слой, который может входить в состав огнезащитного покрытия.

- Переход на изоляцию из сшитого полиэтилена (XLPE). Современная тенденция в развитии сетей среднего и высокого напряжения — это полный переход от устаревших маслонаполненных кабелей и кабелей с пропитанной бумажной изоляцией (БПИ) к более технологичным аналогам с изоляцией из сшитого полиэтилена. Преимущества XLPE-изоляции неоспоримы: более высокая рабочая температура (90°C против 60-70°C у БПИ), большая пропускная способность, меньшие диэлектрические потери, отсутствие экологически вредных масел и простота монтажа.

- Соответствие международным и национальным стандартам. Для кабельных систем на напряжение 110–500 кВ обязательным требованием является прохождение предквалификационных испытаний на надежность в соответствии с ГОСТ Р МЭК 62067-2011 «Кабели силовые с экструдированной изоляцией и арматура к ним на номинальное напряжение свыше 150 кВ (Um=170 кВ) до 500 кВ (Um=550 кВ). Требования и методы испытаний». Для напряжений 6–35 кВ кабели должны соответствовать требованиям международных стандартов IEC 60502-2, IEC 60502-4 и гармонизированных европейских документов HD 620 S2:2010 и HD 605 S2.

- Кабели для подводной прокладки. Для пересечения водных преград используются кабели специальной конструкции. Они должны иметь броню (часто из немагнитных материалов, чтобы избежать потерь на перемагничивание) и изоляцию из сшитого полиэтилена. Ключевое требование — способность выдерживать значительные осевые и поперечные механические нагрузки, а также высокое гидростатическое давление на протяжении всего срока службы. Подводный участок перехода должен быть выполнен единой строительной длиной во избежание установки уязвимых подводных муфт.

- Прокладка в специфических условиях. В горной местности и сейсмически активных зонах, где велик риск оползней и смещений грунта, применяются бронированные кабели с XLPE-изоляцией. Их прокладка осуществляется в специальных инженерных сооружениях (бетонных лотках, трубах, тоннелях) с применением мер защиты от механических повреждений, таких как компенсаторы и амортизирующие подсыпки. Способ прокладки и конкретные защитные меры определяются на стадии проектирования.

- Параллельная прокладка с ВОЛС. При совместной прокладке силовых кабелей напряжением 110-500 кВ и волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), используемых для нужд релейной защиты и автоматики, ВОЛС необходимо прокладывать вне лотков или защитных конструкций силовых кабелей. Это делается для исключения электромагнитного влияния и термического воздействия от силовых кабелей на оптический кабель, а также для обеспечения независимого доступа при обслуживании и ремонте.

Для КЛ напряжением 110 кВ и выше, имеющих протяженность 0,5 км и более, стандартной практикой является применение кабелей со встроенным в конструкцию оптоволокном. Это позволяет организовать систему распределенного температурного мониторинга (DTS — Distributed Temperature Sensing), которая в реальном времени отслеживает температуру нагрева токопроводящей жилы по всей длине линии, позволяя оптимизировать нагрузочные режимы и своевременно выявлять потенциально опасные перегревы. Нормативный ресурсный срок службы современных силовых кабелей составляет не менее 30 лет, при условии соблюдения всех эксплуатационных регламентов.

2. Схемы замещения КЛ и их параметры

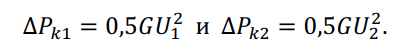

Любая линия электропередачи по своей физической природе является системой с равномерно распределенными по ее длине параметрами (сопротивлением, индуктивностью, емкостью и проводимостью). Однако для большинства инженерных расчетов, особенно для кабельных линий протяженностью до 50 км, такая модель избыточно сложна. Поэтому на практике широко применяются упрощенные схемы замещения с сосредоточенными параметрами, которые заменяют распределенные характеристики эквивалентными элементами, собранными в нескольких точках схемы. Наиболее распространены Т-образная и П-образная схемы замещения. Погрешность расчетов при использовании таких схем зависит главным образом от длины линии и для большинства практических задач является пренебрежимо малой.

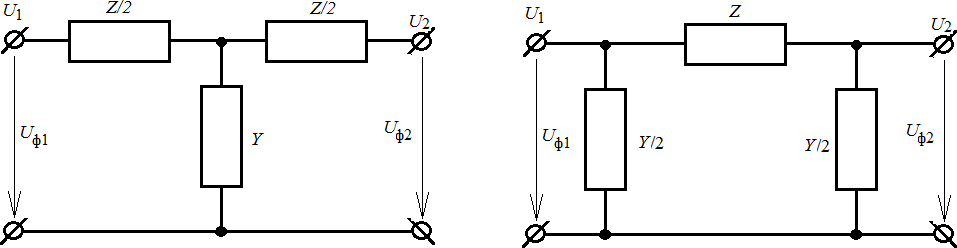

Выбор между Т- и П-образной схемой определяется структурой решаемой задачи. Например, при компьютерном моделировании сложных разветвленных сетей методом узловых напряжений П-образная схема является более предпочтительной, так как она упрощает формирование матрицы проводимостей системы. На рис. 1 представлены обе схемы замещения.

Рис. 1. Схемы замещения КЛ с сосредоточенными параметрами: а) Т–образная и б) П–образная

В этих схемах принято выделять два типа элементов:

- Продольные элементы: полное сопротивление линии Z = R + jX. Оно включается последовательно в линию и определяет потери напряжения и активной мощности.

- Поперечные элементы: полная проводимость линии Y = G + jB. Она включается параллельно (между фазой и землей) и характеризует токи утечки и зарядные (емкостные) токи.

Значения этих параметров для линии определяются путем умножения погонных (удельных) параметров на длину линии: P = P0 · l, где P0 {R0, X0, G0, B0} — значение параметра, отнесенное к 1 км длины, а l — протяженность линии в километрах.

2.1. Активное сопротивление (R)

Активное сопротивление R является причиной тепловых потерь активной мощности (джоулевых потерь) при протекании тока. Его величина зависит от материала токопроводящей жилы (медь или алюминий), ее поперечного сечения и температуры. Для кабелей с жилами относительно небольшого сечения (до 150-240 мм²) на промышленной частоте 50 Гц активное сопротивление переменному току практически равно омическому сопротивлению постоянному току. Эффекты вытеснения тока (поверхностный эффект и эффект близости) в данном случае проявляются слабо, и их вклад не превышает 1-2%. Однако для жил большого сечения (свыше 500 мм²) эти явления становятся существенными и приводят к увеличению активного сопротивления на 5-15% и более, что необходимо учитывать в точных расчетах.

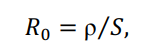

Погонное активное сопротивление КЛ (Ом/км) при постоянном токе рассчитывается по формуле:

где:

- ρ — удельное электрическое сопротивление материала жилы, Ом·мм²/км. Для электротехнического алюминия марок АТ и АПТ, в зависимости от степени чистоты, ρ принимается в диапазоне 29,5–31,5 Ом·мм²/км. Для электротехнической меди ρ составляет 18,0–19,0 Ом·мм²/км;

- S – номинальное сечение токопроводящей жилы, мм².

Важнейшим фактором, влияющим на активное сопротивление, является температура. Сопротивление проводника возрастает с ростом температуры, что напрямую сказывается на величине потерь. Эта зависимость описывается линейным соотношением:

![]()

где:

- R20 — значение сопротивления при нормативной температуре t = 20℃;

- α — температурный коэффициент электрического сопротивления, 1/°C. Для меди и алюминия его значение практически одинаково и принимается равным 0,00403 1/°C.

Эта зависимость имеет огромное практическое значение, так как длительно допустимая рабочая температура жил современных кабелей (90°C для XLPE) значительно выше 20°C, что приводит к существенному увеличению активного сопротивления в рабочем режиме.

2.2. Индуктивное сопротивление (X)

Индуктивное сопротивление (или индуктивная реактивность) XL обусловлено магнитным полем, которое создается переменным током, протекающим по жилам кабеля. Это переменное магнитное поле, в соответствии с законом электромагнитной индукции, наводит в проводниках ЭДС самоиндукции и взаимоиндукции. Согласно правилу Ленца, эта ЭДС направлена встречно напряжению источника, создавая реактивное падение напряжения. Индуктивное сопротивление определяется по формуле XL = ωL = 2πfL, где f — частота тока, а L — индуктивность фазы.

Индуктивность, в свою очередь, зависит от геометрии кабеля: радиуса жил и расстояния между ними. В многофазных линиях на индуктивность каждой фазы влияет магнитное поле других фаз (взаимоиндукция). Чем ближе расположены фазные жилы, тем сильнее это взаимное влияние, что приводит к уменьшению результирующей индуктивности и, соответственно, индуктивного сопротивления. Именно поэтому индуктивное сопротивление кабельных линий в 3-5 раз меньше, чем у воздушных линий с аналогичным сечением, где фазные провода разнесены на метры.

Полное индуктивное сопротивление складывается из двух компонент: внутреннего, обусловленного магнитным потоком внутри самого проводника, и внешнего, создаваемого потоком снаружи. Точный аналитический расчет этого параметра для кабеля сложен из-за наличия экранов, брони и несимметричного расположения жил. Поэтому в инженерной практике всегда используют справочные данные, предоставляемые заводом-изготовителем. Для кабельных линий напряжением до 10 кВ погонное индуктивное сопротивление обычно находится в диапазоне 0,06–0,10 Ом/км.

2.3. Емкостная проводимость (B)

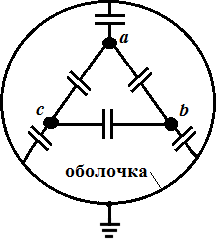

Емкостная проводимость обусловлена наличием электрической емкости между токопроводящими жилами (межфазная емкость), а также между каждой жилой и заземленным экраном или оболочкой (фазная емкость). По сути, конструкция кабеля представляет собой цилиндрический конденсатор, где жилы и экран являются обкладками, а изоляция — диэлектриком (рис. 2).

Рис. 2. Емкости трехфазной кабельной линии электропередачи

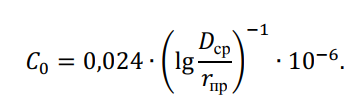

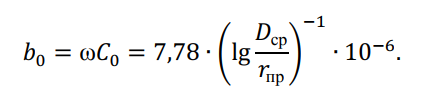

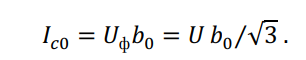

В практических расчетах используют понятие рабочей емкости фазы C0, которая эквивалентно учитывает все эти емкостные связи. Для трехфазной линии на единицу длины (Ф/км) ее можно определить по формуле:

Численные значения рабочей емкости для трехжильных кабелей с поясной изоляцией приведены в таблице 1. Емкостная проводимость B0 (См/км) напрямую связана с рабочей емкостью:

| Напряжение, кВ | Сечение жилы, мм² | ||||||||||

| 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | |

| До 1 кВ | 0,35 | 0,40 | 0,50 | 0,53 | 0,63 | 0,72 | 0,77 | 0,81 | 0,86 | 0,86 | — |

| 6 | 0,20 | 0,23 | 0,28 | 0,31 | 0,36 | 0,40 | 0,42 | 0,46 | 0,51 | 0,53 | 0,58 |

| 10 | — | — | 0,23 | 0,27 | 0,29 | 0,31 | 0,32 | 0,37 | 0,44 | 0,45 | 0,60 |

Под действием приложенного напряжения через эту емкость протекает емкостный (зарядный) ток, который опережает напряжение на 90 градусов. Величина этого тока (кА/км) определяется как:

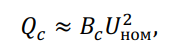

Этот ток генерирует в линии реактивную (зарядную) мощность QC. Для всей линии длиной l ее можно приближенно оценить по номинальному напряжению:

где BC — полная емкостная проводимость линии, См; Uном — номинальное линейное напряжение, кВ.

В отличие от воздушных линий, где емкость относительно мала, в кабельных линиях из-за близкого расположения жил и экрана и высокой диэлектрической проницаемости изоляции, емкость и, следовательно, зарядная мощность, значительно выше. Это явление может приводить к самовозбуждению генераторов и эффекту Ферранти (повышению напряжения в конце длинной слабонагруженной линии).

2.4. Активная проводимость (G)

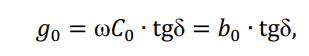

Активная проводимость G характеризует потери активной мощности в изоляции кабеля, обусловленные несовершенством диэлектрика. Эти потери складываются из тока утечки через изоляцию и диэлектрических потерь на переполяризацию материала в переменном электрическом поле. Величина этих потерь зависит от приложенного напряжения, частоты, а также от свойств самого диэлектрика, которые характеризуются тангенсом угла диэлектрических потерь (tgδ).

Наибольшая напряженность электрического поля в кабеле наблюдается у поверхности токопроводящей жилы. С ростом рабочего напряжения токи утечки и диэлектрические потери возрастают. Активная проводимость на единицу длины (См/км) связана с емкостной проводимостью через tgδ:

Диэлектрические потери для всей КЛ (МВт) можно определить по соотношению:

Для кабельных линий напряжением до 35 кВ включительно диэлектрические потери крайне малы, и активной проводимостью в расчетах режимов обычно пренебрегают (G ≈ 0). Однако для КЛ напряжением 110 кВ и выше, особенно с устаревшей бумажно-пропитанной изоляцией, эти потери становятся существенными и их обязательно следует учитывать при расчете потерь электроэнергии и тепловых режимов.

| Номинальное сечение, мм² | Активное сопротивление R₀ при 20℃, Ом/км | Удельное индуктивное сопротивление X₀, Ом/км | Удельная зарядная мощность Q₀, квар/км | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Алюминий | Медь | Номинальное напряжение кабеля, кВ | |||||||||

| До 1 | 6 | 10 | 20 | 35 | 6 | 10 | 20 | 35 | |||

| 10 | 3,10 | 1,84 | 0,073 | 0,110 | 0,122 | — | — | 2,3 | — | — | — |

| 16 | 1,94 | 1,15 | 0,0675 | 0,102 | 0,113 | — | — | 2,6 | 5,9 | — | — |

| 25 | 1,24 | 0,74 | 0,0662 | 0,091 | 0,099 | 0,135 | — | 4,1 | 8,6 | 24,8 | — |

| 35 | 0,89 | 0,52 | 0,0637 | 0,087 | 0,095 | 0,129 | — | 4,6 | 10,7 | 27,6 | — |

| 50 | 0,62 | 0,37 | 0,0625 | 0,083 | 0,090 | 0,119 | — | 5,2 | 11,7 | 31,8 | — |

| 70 | 0,443 | 0,26 | 0,0612 | 0,080 | 0,086 | 0,116 | 0,137 | 6,6 | 13,5 | 35,9 | 86 |

| 95 | 0,326 | 0,194 | 0,0602 | 0,078 | 0,083 | 0,110 | 0,126 | 8,7 | 15,6 | 40,0 | 95 |

| 120 | 0,258 | 0,153 | 0,0602 | 0,076 | 0,081 | 0,107 | 0,120 | 9,5 | 16,9 | 42,8 | 99 |

| 150 | 0,206 | 0,122 | 0,0596 | 0,074 | 0,079 | 0,104 | 0,116 | 10,4 | 18,3 | 47,0 | 112 |

| 185 | 0,167 | 0,099 | 0,0596 | 0,073 | 0,077 | 0,101 | 0,113 | 11,7 | 20,0 | 51,0 | 115 |

| 240 | 0,129 | 0,077 | 0,0587 | 0,071 | 0,075 | — | — | 13,0 | 21,5 | 52,8 | 119 |

| 300 | 0,105 | 0,062 | — | 0,063 | 0,066 | — | — | — | — | 57,6 | 127 |

| 400 | 0,078 | 0,047 | — | — | — | 0,092 | — | — | — | 64,0 | — |

3. Схемы замещения КЛ для расчета симметричных режимов

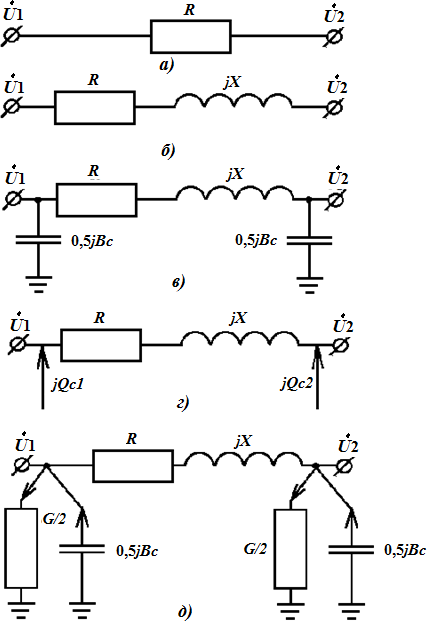

При расчете симметричных (нормальных) установившихся режимов работы трехфазной сети, когда токи и напряжения во всех трех фазах одинаковы по величине и сдвинуты на 120°, расчетную схему можно значительно упростить, составив ее для одной фазы. В такой однолинейной схеме замещения параметры КЛ рассчитываются следующим образом:

- Продольное сопротивление Z = R + jX вычисляется для одной фазной жилы.

- Поперечные проводимости (шунты) рассчитываются так, чтобы они отражали суммарную мощность всех трех фаз. Так, емкостная проводимость BC учитывает суммарную генерацию зарядной мощности трех фаз:

.

. - Активная проводимость G отражает суммарные диэлектрические потери в изоляции трех фаз:

.

.

Для еще большего упрощения, особенно при ручных расчетах, поперечные проводимости Y = G + jB можно не изображать в схеме, а заменить их эквивалентными мощностями шунтов, подключенных в начале и конце линии. Например, вместо активной проводимости G указывают потери активной мощности в изоляции ΔPиз, а вместо емкостной проводимости BC — генерацию зарядной мощности QC.

В зависимости от класса напряжения и сечения кабеля, схему замещения можно дополнительно упростить, пренебрегая параметрами, которые оказывают незначительное влияние на режим (рис. 3).

Рис. 3. Упрощенные схемы замещения кабельных линий электропередачи: а) КЛ 0,38–10 кВ малых сечений; б) КЛ 0,38–20 кВ; в) КЛ 35 кВ с емкостными проводимостями; г) КЛ 35 кВ с зарядной мощностью; д) КЛ 110–500 кВ с полными поперечными проводимостями.

- Для КЛ до 10 кВ малых сечений (до 50 мм²): доминирующим параметром является активное сопротивление (R >> X). В таких сетях индуктивным сопротивлением часто можно пренебречь (рис. 3, а).

- Для КЛ до 35 кВ: диэлектрические потери ничтожны, поэтому активная проводимость G принимается равной нулю (рис. 3, в). Емкостную проводимость BC начинают учитывать для напряжений 20 и 35 кВ, особенно на протяженных линиях.

- Для КЛ 110 кВ и выше: необходимо учитывать все четыре параметра (R, X, B, G), так как и зарядная мощность, и диэлектрические потери становятся существенными (рис. 3, д).

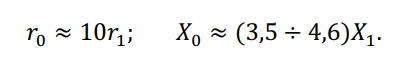

4. Параметры нулевой последовательности КЛ

Параметры нулевой последовательности (R0, X0) необходимы для расчета несимметричных режимов, в первую очередь — токов однофазных коротких замыканий на землю. Ток нулевой последовательности протекает по трем фазным жилам в одном направлении, а замыкается через контур «металлическая оболочка (экран) — земля». Оболочка и броня кабеля, заземленные на его концах и в промежуточных точках, создают путь для тока, параллельный земле.

Распределение тока между оболочкой и землей зависит от множества факторов: сопротивления самой оболочки, сопротивления ее заземлений, удельного сопротивления грунта, способа прокладки. Это делает точный аналитический расчет параметров нулевой последовательности чрезвычайно сложным. Поэтому в ориентировочных расчетах для трехжильных кабелей используют эмпирические соотношения:

где R1 и X1 — параметры прямой последовательности. Для получения более точных данных необходимо проводить прямые измерения на реальных объектах.

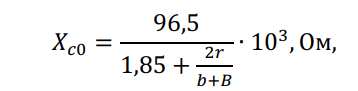

Реактивное емкостное сопротивление нулевой последовательности XC0 для трехжильного кабеля с круглыми жилами можно оценить по приближенной формуле:

где r – радиус жилы; B и b – толщина фазной и поясной изоляции соответственно.

Для кабелей с секторными жилами, которые при том же сечении имеют более компактную конструкцию, емкостное сопротивление несколько меньше. Это снижение можно учесть с помощью поправочного коэффициента n из таблицы 3.

| Параметр (B + b)/2r | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,5 | 2,0 |

| Коэффициент n | 0,72 | 0,82 | 0,87 | 0,90 | 0,94 | 0,96 |

5. Сравнение современных и устаревших типов изоляции силовых кабелей

Выбор типа изоляции является фундаментальным при проектировании кабельной линии. Ниже приведена сравнительная таблица, демонстрирующая преимущества кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена (XLPE) перед их предшественниками.

| Характеристика | Изоляция из сшитого полиэтилена (XLPE) | Бумажно-пропитанная изоляция (БПИ) | Маслонаполненные кабели (МНК) |

|---|---|---|---|

| Длительно допустимая рабочая температура | 90 °C | 60-80 °C (в зависимости от типа) | 70-85 °C |

| Температура при коротком замыкании | 250 °C | 160-200 °C | 150-180 °C |

| Пропускная способность (при равном сечении) | Высокая (на 25-30% выше БПИ) | Базовая | Высокая |

| Диэлектрические потери (tgδ) | Очень низкие (~0.001) | Высокие (~0.008-0.01) | Низкие (~0.003) |

| Сложность монтажа и обслуживания | Относительно простая, не требует систем подпитки. | Сложная, требует высокой квалификации, ограничения по разности уровней. | Очень сложная, требует систем контроля и подпитки маслом под давлением. |

| Экологическая безопасность | Высокая (отсутствие масел, свинца). | Низкая (пропиточный состав, свинцовая оболочка). | Очень низкая (риск утечек масла). |

| Срок службы | 30-50 лет | 25-30 лет | 30-40 лет |

6. Интересные факты о кабельных линиях

- Самая длинная подводная КЛ: Проект North Sea Link, соединяющий Норвегию и Великобританию, имеет протяженность 720 км и является самым длинным подводным силовым кабелем в мире.

- Самое высокое напряжение: В Китае эксплуатируются кабельные линии постоянного тока сверхвысокого напряжения ±1100 кВ (1.1 миллиона вольт).

- Эффект Ферранти: На длинных слабонагруженных кабельных линиях высокого напряжения (особенно в сетях 110 кВ и выше) напряжение в конце линии может оказаться выше, чем в начале. Это происходит из-за того, что зарядный ток, протекая по индуктивности линии, создает дополнительное повышение напряжения.

- Кабель и компас: Силовые кабели постоянного тока создают постоянное магнитное поле, которое может влиять на навигационные приборы, например, на магнитные компасы судов, проходящих над подводной КЛ.

- «Старение» изоляции: Со временем под воздействием электрического поля и температуры в диэлектрике (особенно в полимерном) образуются микроскопические каналы — триинги. Их рост является основной причиной деградации и пробоя изоляции.

7. Часто задаваемые вопросы (FAQ)

- Почему индуктивное сопротивление КЛ ниже, чем у ВЛ?

- В кабеле фазные жилы расположены очень близко друг к другу. Это приводит к сильному взаимному влиянию их магнитных полей, которое компенсирует часть индуктивности каждой фазы. На воздушных линиях провода разнесены на метры, поэтому это влияние намного слабее, а индуктивность — выше.

- Что такое «сшитый» полиэтилен?

- Это полиэтилен, молекулы которого соединены («сшиты») в трехмерную сетчатую структуру. Этот процесс (пероксидная или силановая сшивка) превращает термопластичный материал в термореактивный, что резко повышает его термостойкость и механическую прочность, позволяя работать при 90°C.

- Для чего нужен металлический экран в кабеле?

- Экран (обычно из медных проволок или ленты) выполняет несколько функций: 1) создает радиальное симметричное электрическое поле вокруг жилы, устраняя опасные касательные напряженности; 2) служит путем для протекания емкостных токов и токов короткого замыкания на землю; 3) защищает от внешних электромагнитных помех и ограничивает поле самого кабеля.

- Можно ли пренебрегать емкостью в сетях 0.4 кВ?

- Да, в низковольтных сетях (до 1 кВ) протяженность линий обычно невелика, а напряжение низкое. Зарядные токи и зарядная мощность настолько малы, что их влияние на режим работы сети абсолютно ничтожно. Поэтому при расчетах таких сетей емкостью всегда пренебрегают.

- Как находят место повреждения кабеля под землей?

- Используют комплекс методов. Сначала определяют расстояние до места повреждения дистанционными методами (например, рефлектометрией — посылают импульс и анализируют отраженный сигнал). Затем, на трассе линии, используют акустические или индукционные методы для точной локализации точки повреждения с точностью до десятков сантиметров.

Заключение

Точный расчет электрических параметров кабельных линий является основой для надежного и эффективного проектирования электрических сетей. Понимание физической природы активного и индуктивного сопротивлений, а также емкостной и активной проводимостей позволяет инженеру корректно оценивать потери мощности, падение напряжения, токи короткого замыкания и другие ключевые характеристики режима работы энергосистемы.

Современные тенденции в кабельной индустрии, направленные на повсеместное внедрение изоляции из сшитого полиэтилена и интеллектуальных систем мониторинга, предъявляют еще более высокие требования к качеству расчетов. Правильный выбор схемы замещения и учет всех значимых параметров в зависимости от класса напряжения и условий эксплуатации КЛ — залог ее долгой и безаварийной работы, обеспечивающей стабильное электроснабжение потребителей.

Нормативная база

- ГОСТ 31996-2012. Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия.

- ГОСТ Р МЭК 62067-2011. Кабели силовые с экструдированной изоляцией и арматура к ним на номинальное напряжение свыше 150 кВ до 500 кВ. Требования и методы испытаний.

- ПУЭ (Правила устройства электроустановок), 7-е издание. Глава 2.3 «Кабельные линии напряжением до 220 кВ».

- IEC 60502-2:2014/AMD1:2024. Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV (Um = 1,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV) — Part 2: Cables for rated voltages from 6 kV (Um = 7,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV).

Список литературы

- Идельчик В. И. Электрические системы и сети: Учебник для вузов. — М.: Энергоатомиздат, 2006. — 504 с.

- Каменева В. В. Расчеты режимов электрических сетей: Учебное пособие. — М.: Издательский дом МЭИ, 2009. — 248 с.

- Приходько С. В. Кабельные и воздушные линии электропередачи: проектирование, монтаж, эксплуатация. — М.: Техносфера, 2017. — 320 с.

- Веников В.А. Электрические системы. Электрические сети: Учебник для электроэнергетических специальностей вузов. — М.: Высшая школа, 1998. — 511 с.