Содержание страницы

Воздушная линия электропередачи (ВЛ) – это ключевой элемент энергетической системы, представляющий собой комплексное инженерное сооружение для передачи и распределения электроэнергии. Энергия передается по проводам, которые могут быть неизолированными (ВЛ) или иметь защитную изолирующую оболочку (ВЛЗ). Провода располагаются на открытом воздухе и фиксируются на опорах или других инженерных конструкциях, таких как мосты и путепроводы, с помощью изоляторов, траверс (кронштейнов) и специализированной линейной арматуры.

История воздушных линий электропередачи неразрывно связана с развитием электротехники. Первые экспериментальные ЛЭП появились во второй половине XIX века. Одним из знаковых событий стала демонстрация передачи электроэнергии на расстояние 57 км от Лауффена-на-Неккаре до Франкфурта-на-Майне в 1891 году, осуществленная под руководством Михаила Доливо-Добровольского. Этот проект доказал жизнеспособность и эффективность трехфазного переменного тока, который и сегодня является стандартом для магистральных сетей.

В России и СССР толчком к масштабному строительству ЛЭП послужил план ГОЭЛРО, принятый в 1920 году. Этот план предусматривал создание единой энергетической системы страны, что было невозможно без развитой сети высоковольтных линий. С тех пор технология ВЛ прошла огромный путь: от простых деревянных опор с фарфоровыми изоляторами до многогранных стальных конструкций и композитных материалов, способных выдерживать экстремальные климатические нагрузки и передавать гигаватты мощности на тысячи километров.

Принципы проектирования и эксплуатации ВЛ

Современные воздушные линии электропередачи (ЛЭП, ВЛ, ВЛЗ) должны проектироваться, строиться и эксплуатироваться в строгом соответствии с комплексом требований, обеспечивающих их надежность, экономичность и экологическую безопасность на протяжении всего жизненного цикла. Конструктивные решения и материалы, применяемые в элементах ВЛ, обязаны гарантировать сохранение расчетных параметров, определяющих надежность, и способствовать минимизации потерь электроэнергии при ее транспортировке. В процессе проектирования инженеры стремятся к сокращению площади земель, отводимых под ВЛ в постоянное пользование. Это достигается за счет применения инновационных типов опор: стальных многогранных, узкобазых решетчатых, железобетонных секционированных или современных композитных. Создание компактных ВЛ и ориентация на передовые, безопасные методы строительства и ремонта являются приоритетными задачами отрасли.

Проектирование конструктивной части ВЛ базируется на действующих нормативных документах, в частности на Правилах устройства электроустановок (ПУЭ), и, как правило, предполагает использование унифицированных опор и фундаментов, стандартных марок проводов, тросов, а также типовой линейной арматуры и изоляторов.

Основные этапы расчетных работ при проектировании ЛЭП

В процессе проектирования ЛЭП выполняется серия критически важных расчетов:

- Технико-экономический расчет: Его главная цель — обеспечить оптимальный выбор номинального напряжения Uном и сечения проводов (или токоведущих жил кабелей). Результатом должен стать наиболее экономически эффективный вариант проектируемой сети, учитывающий как капитальные затраты, так и эксплуатационные издержки, включая потери электроэнергии.

- Расчет на нагревание проводов и кабелей: Определяется максимально допустимый ток для выбранного сечения проводника при заданных условиях охлаждения (температура окружающей среды, скорость ветра). И наоборот, по заданному току может подбираться минимально необходимое сечение. Этот расчет гарантирует, что провод не перегреется, что могло бы привести к его недопустимому провисанию или потере механической прочности.

- Расчет на потерю напряжения: В ходе этого расчета определяется значение падения напряжения у конечных потребителей. Если отклонения превышают допустимые нормы, установленные ГОСТ 32144-2013, разрабатываются мероприятия по регулированию напряжения (например, установка устройств компенсации реактивной мощности).

- Расчет на механическую прочность: Этот комплексный расчет позволяет выбрать рациональную конструкцию и оптимальные размеры всех несущих элементов ВЛ: проводов, тросов, опор, фундаментов, изоляторов. Учитываются климатические нагрузки (ветер, гололед), вес самих элементов и тяжение проводов.

- Дополнительные расчеты: Включают в себя проверку термической стойкости проводов и кабелей к токам короткого замыкания (К.З.), анализ надежности работы сети в послеаварийных режимах и другие специфические расчеты, обусловленные особенностями проекта.

Для объективной оценки технического состояния действующих ЛЭП без их отключения широко применяются современные технологии мониторинга и диагностики. Методы неразрушающего контроля позволяют осуществлять непрерывный мониторинг текущего состояния ключевых элементов ВЛ, своевременно выявляя дефекты и предотвращая аварийные ситуации.

1. Опоры воздушных линий электропередачи

Проектирование опорной части ВЛ является одним из наиболее ответственных этапов. Основные шаги включают:

- Расстановку опор вдоль утвержденной трассы линии с учетом рельефа местности, пересекаемых объектов и нормативных расстояний.

- Выбор основных типов и марок унифицированных опор и соответствующих им фундаментов на основе механических расчетов.

- Расчет механического поведения проводов и грозозащитных тросов как в нормальных режимах эксплуатации, так и в аварийных ситуациях (например, при обрыве в пролете).

- Выполнение монтажных расчетов для проводов и тросов, составление монтажных таблиц и кривых, необходимых для правильного выполнения строительных работ.

- Расчеты габаритов ВЛ при пересечении различных инженерных сооружений (дорог, других ЛЭП, линий связи, трубопроводов) для обеспечения безопасности.

- Проверочные расчеты отдельных опор и их фундаментов, если условия их установки на трассе отличаются от типовых и требуют индивидуального подхода.

Помимо этих этапов, проект ВЛ обязательно включает разработку мероприятий по подготовке трассы к строительству (вырубка просеки, планировка площадок), организации будущей эксплуатации, а также обеспечению линии средствами связи и телемеханики.

Назначение и материалы опор ВЛ

Основная функция опор ВЛ — это поддержка проводов на безопасной и нормативно установленной высоте над поверхностью земли, водоемов и инженерных сооружений. Конструктивно опора состоит из стойки (или нескольких стоек), траверс для крепления изоляторов и фундамента, передающего нагрузки на грунт.

В качестве основных материалов для изготовления опор применяются:

- Древесина хвойных пород: Опоры из дерева отличаются простотой изготовления, низкой стоимостью и удобством транспортировки, особенно в лесистой местности. Они применяются для ВЛ напряжением до 220 кВ. Главный недостаток — подверженность гниению. Для продления срока службы до 40-50 лет древесину просушивают и пропитывают специальными антисептическими составами (например, креозотом) в соответствии с ГОСТ 20022.6-93.

- Железобетон: Наиболее распространенный материал для опор ВЛ напряжением до 500 кВ. Железобетонные опоры долговечны, устойчивы к коррозии и огню, требуют минимального обслуживания. Однако они имеют большой вес, что усложняет их транспортировку в труднодоступные районы, и обладают ограниченной прочностью на изгиб.

- Металл (сталь): Стальные опоры обладают высочайшей механической прочностью, что позволяет использовать их для ВЛ всех классов напряжения, включая сверхвысокие (750 кВ и выше), а также на сложных участках (большие переходы через реки, ущелья). Они ремонтопригодны, но дороги и требуют защиты от коррозии путем оцинковки или нанесения лакокрасочных покрытий.

- Композитные материалы: Наиболее современное решение. Композитные опоры сочетают в себе прочность стали, диэлектрические свойства дерева и коррозионную стойкость полимеров. Они очень легкие, что кардинально упрощает доставку и монтаж. Основным сдерживающим фактором пока остается их высокая стоимость.

Детальное рассмотрение типов опор по материалу

Деревянные опоры

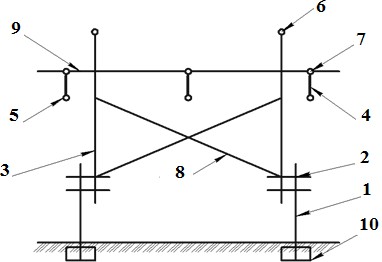

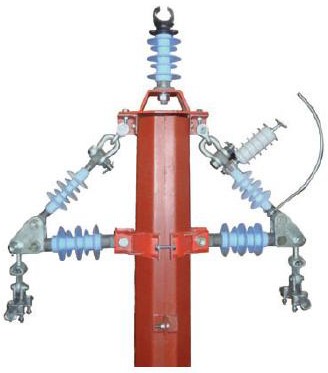

Анкерные опоры из древесины для линий до 10 кВ обычно выполняются А-образными, а для более высоких напряжений — АП-образными для увеличения механической прочности. На рисунке 1 показана конструкция типовой П-образной деревянной опоры, часто используемой в сетях среднего напряжения.

Рис. 1. Общий вид П-образной деревянной опоры: 1 – пасынки (железобетонные приставки); 2 – бандаж из отожженной проволоки; 3 – стойка; 1+2+3 – нога опоры; 4 – гирлянда изоляторов; 5 – фазные провода; 6 – грозозащитный трос; 7 – крепежная арматура; 8 – раскосы; 9 – траверса; 10 – ригели для повышения устойчивости опоры в грунте.

Железобетонные опоры

Эти опоры состоят из железобетонной стойки и стальных оцинкованных траверс. Стойка обычно представляет собой пустотелую коническую или цилиндрическую трубу. Для увеличения прочности на изгиб при изготовлении используется предварительно напряженная стальная арматура. Бетон уплотняется методами вибрирования или центрифугирования для достижения высокой плотности и морозостойкости (марки 400-600). Стойки ВЛ до 35 кВ чаще делают из вибробетона, а для более высоких напряжений — из центрифугированного бетона, обладающего лучшими прочностными характеристиками.

Стальные опоры

Стальные опоры собираются из отдельных элементов (стального уголка, труб) с помощью сварки или болтовых соединений. Это позволяет создавать конструкции практически любой высоты и конфигурации. В отличие от деревянных и железобетонных, стальные опоры всегда устанавливаются на отдельные железобетонные фундаменты. Для защиты от коррозии применяется горячее цинкование, которое обеспечивает срок службы до 50-70 лет без дополнительного обслуживания. В качестве материала используется конструкционная сталь, а в наиболее нагруженных узлах — низколегированные стали.

Композитные опоры

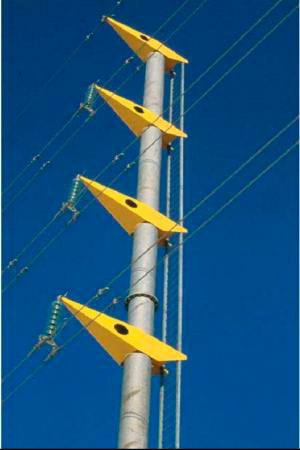

Применение опор из композитных материалов особенно эффективно при восстановлении электроснабжения после аварий, особенно в труднодоступной местности, благодаря их малому весу (в 3-4 раза легче стальных аналогов) и возможности быстрой сборки. По прочности они сопоставимы со стальными, а их диэлектрические свойства исключают необходимость использования некоторых типов изоляторов. Прогнозируемый срок службы таких опор составляет около 70 лет, что в перспективе компенсирует их высокую начальную стоимость. На рисунке 2 показаны варианты исполнения композитных опор.

Рис. 2. Примеры опор ВЛ из композитных материалов: а – двухцепная ВЛ; б – одноцепная ВЛ.

Опоры из алюминиевых сплавов

Алюминиевые опоры — это экзотическое и редко применяемое решение. Их главное преимущество — исключительная коррозионная стойкость и малый вес. Однако чрезвычайно высокая стоимость алюминия ограничивает их применение единичными проектами в особо агрессивных средах или в условиях, где доставка тяжелых конструкций невозможна.

Классификация опор по назначению

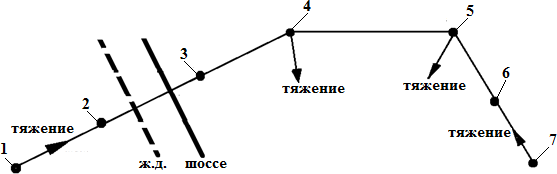

В зависимости от выполняемых функций и действующих нагрузок опоры на трассе ВЛ подразделяются на несколько типов (рис. 3).

Рис. 3. Схематичный фрагмент трассы ВЛ с различными типами опор.

- Промежуточные опоры: Самый массовый тип опор (до 80-90% от общего числа). Они устанавливаются на прямых участках трассы и предназначены только для поддержания проводов. Провода крепятся к ним через поддерживающие гирлянды изоляторов. Эти опоры воспринимают в основном вертикальные нагрузки от веса проводов, гололеда, и горизонтальные от давления ветра.

- Анкерные опоры: Это опоры жесткой конструкции, устанавливаемые в ключевых точках ВЛ для восприятия продольной нагрузки от тяжения проводов. Они обязательны в начале и конце линии, на пересечениях с важными объектами и через определенные расстояния на длинных прямых участках для ограничения каскадного разрушения линии при аварии. Провода к ним крепятся жестко, через натяжные гирлянды изоляторов.

- Угловые опоры: Устанавливаются в местах поворота трассы ВЛ. Они воспринимают не только нагрузки, характерные для промежуточных опор, но и равнодействующую сил тяжения проводов, направленную по биссектрисе угла поворота. В зависимости от величины угла, угловые опоры могут быть как промежуточными, так и анкерного типа.

- Концевые опоры: Являются разновидностью анкерных опор и устанавливаются в самом начале и конце ВЛ, например, у порталов подстанций. Они рассчитаны на полную одностороннюю нагрузку от тяжения всех проводов и тросов.

- Переходные опоры: Устанавливаются при пересечении широких водных преград, ущелий или других инженерных сооружений. Они отличаются увеличенной высотой и прочностью, чтобы обеспечить необходимый габарит до пересекаемого объекта.

- Специальные опоры: К ним относят транспозиционные (для изменения порядка расположения фаз), ответвительные (для выполнения отпаек от магистральной линии) и другие опоры нестандартных конструкций.

Унификация и маркировка опор

Для упрощения проектирования и производства все опоры ВЛ унифицированы. Это позволяет свести все многообразие конструкций к ограниченному числу типоразмеров. Маркировка унифицированной опоры несет в себе основную информацию:

- Вид опоры: П – промежуточная, У – анкерно-угловая, К – концевая, С – специальная.

- Материал опоры: Д – дерево, Б – железобетон, для стальных опор буква не ставится.

- Номинальное напряжение ВЛ в кВ.

- Номер (индекс) опоры: Характеризует конструктивные особенности и количество цепей (нечетная цифра – одноцепная, четная – двухцепная).

Пример расшифровки: Опора с маркировкой УБ220-1 — это анкерно-угловая (У), железобетонная (Б) опора для ВЛ напряжением 220 кВ, одноцепная (1).

2. Провода и грозозащитные тросы ВЛ

Провода и грозозащитные тросы являются важнейшими элементами ВЛ, от которых напрямую зависит ее пропускная способность и надежность. Их выбор регламентируется нормативными документами. Для ВЛ, как правило, применяются алюминиевые (А), сталеалюминиевые (АС) провода или провода из алюминиевого сплава (АВ-Е). Применение медных проводов экономически нецелесообразно и допускается лишь в исключительных случаях. Стальные провода используются крайне редко, в основном на больших переходных пролетах, где на первое место выходит механическая прочность.

Рис. 4. Конструкции неизолированных проводов для ВЛ.

Материалы и их свойства

Ключевые физические свойства материалов, используемых для изготовления проводов, приведены в таблице 1.

Таблица 1. Свойства материалов, используемых для изготовления проводов ВЛ

| Материал | Удельное сопротивление ρ, Ом·мм²/км |

Плотность γ, кг/м³ |

Предел прочности σразр, H/мм² |

| Медь (М) | 17,8—18,5 | 8900 | 390-420 |

| Алюминий (А) | 27,1—28,3 | 2703 | 160-190 |

| Сплав АВ-Е | 30,0—32,5 | 2710 | 295-330 |

| Сталь (Ст) | 120—140 | 7850 | 1200-1500 |

| Стеклопластик | — | 2000 | 1000-1200 |

Современные конструкции проводов

На ВЛ 220 кВ и выше стандартным решением является применение сталеалюминиевых проводов (АС). Однако развитие технологий привело к появлению новых, более эффективных конструкций:

- При новом строительстве: Все чаще используются провода с сердечником из композитных материалов, которые легче и прочнее стали. Также применяются провода с Z-образными или трапецеидальными проволоками в наружном повиве, что делает поверхность провода гладкой, снижает аэродинамическое сопротивление и вероятность образования гололеда.

- При реконструкции: Для увеличения пропускной способности существующих ВЛ без замены опор применяют высокотемпературные провода. Они способны работать при длительно допустимых температурах до 240°С (вместо 70-90°С у стандартных) благодаря токопроводящим повивам из термостойких алюминиевых сплавов (например, на основе циркония) и композитным сердечникам.

- Провода со встроенным оптическим кабелем (ОКФП): Решение, объединяющее в себе функцию передачи электроэнергии и высокоскоростной передачи данных.

Таблица 2. Расчетные электрические параметры проводов ВЛ при температуре 20 °С

| Номинальное сечение, мм² (алюминий/сталь) |

Активное сопротивление r0, Ом/км |

110 кВ | 220 кВ | 35 кВ | ||

| Индуктивное сопротивление x0, Ом/км |

Проводимость b0, См/км·10-6 |

Индуктивное сопротивление x0, Ом/км |

Проводимость b0, См/км·10-6 |

Индуктивное сопротивление x0, Ом/км |

||

| 70/11 | 0,422 | 0,444 | 2,547 | — | — | 0,432 |

| 95/16 | 0,301 | 0,434 | 2,611 | — | — | 0,421 |

| 120/19 | 0,244 | 0,427 | 2,658 | — | — | 0,414 |

| 150/24 | 0,204 | 0,420 | 2,707 | — | — | 0,406 |

| 185/29 | 0,159 | 0,413 | 2,747 | — | — | — |

| 240/32 | 0,118 | 0,405 | 2,808 | 0,435 | 2,60 | — |

| 300/39 | 0,098 | — | — | 0,429 | 2,64 | — |

Сталеалюминиевые провода выпускаются в различных исполнениях по соотношению сечений алюминия и стали, что позволяет подбирать оптимальную марку провода под конкретные климатические условия.

Таблица 3. Варианты исполнения сталеалюминиевых проводов по механической прочности

| Исполнение | Отношение сечений Fал/Fст | Примеры номенклатуры |

| Специальное облегченное | 12,2—18,1 | АС 330/27; АС 400/22; АС 500/27 |

| Облегченное | 7,71—8,04 | АС 150/19; АС 400/51 |

| Нормальное | 6,00—6,25 | АС 35/6,2; АС 95/16; АС 240/39 |

| Усиленное | 4,29-4,39 | АС 120/27; АС 240/56; АС 400/93 |

| Особо усиленное | 0,65—1,46 | АС 70/72; АС 95/141; АС 300/204 |

Самонесущие изолированные провода (СИП)

СИП — это революционное решение для распределительных сетей низкого (0,4 кВ) и среднего (6-35 кВ) напряжения. Вместо неизолированных проводов, требующих больших расстояний друг от друга, используются скрученные в один жгут изолированные жилы. Изоляция из светостабилизированного сшитого полиэтилена устойчива к ультрафиолету и атмосферным воздействиям.

Эксплуатационные преимущества СИП огромны:

- Высокая надежность: Вероятность короткого замыкания между фазами или на землю (например, при падении веток) практически исключена.

- Безопасность: Прикосновение к изолированному проводу безопасно для человека и животных.

- Экономия пространства: Компактность СИП позволяет значительно сузить просеку, а в городских условиях — вести монтаж по стенам зданий.

- Снижение потерь: За счет близкого расположения фазных проводников индуктивное сопротивление линии снижается в 2.5-3 раза, что уменьшает потери электроэнергии.

- Простота монтажа: Для монтажа СИП разработана специальная арматура, которая делает процесс быстрым и технологичным.

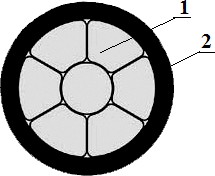

На напряжение 6-35 кВ используется провод СИП-3, представляющий собой одиночный защищенный провод. Его конструкция показана на рисунке 5.

Рис. 5. Конструкция защищённого провода СИП-3 (согласно ГОСТ 31946-2012): 1 – многопроволочная уплотненная токопроводящая жила из алюминиевого сплава; 2 – защитная оболочка из светостабилизированного сшитого полиэтилена.

Ведутся работы по созданию и внедрению защищенных проводов на напряжение 110 кВ (условная марка СИП-7), однако их широкому применению пока препятствует проблема высокой напряженности электрического поля на поверхности изоляции, что может приводить к ее пробою при контакте с заземленными объектами.

Грозозащитные тросы и защита от перенапряжений

Для защиты ВЛ от прямых ударов молнии, которые могут вызвать разрушение изоляторов и отключение линии, над фазными проводами подвешивают один или два грозозащитных троса. Тросы заземляются на каждой опоре. На ВЛ 35 кВ тросовая защита обязательна только на подходах к подстанциям, а на ВЛ 110 кВ и выше — по всей длине.

В качестве тросов обычно используются оцинкованные стальные канаты или сталеалюминиевые провода. В последние десятилетия широкое распространение получили грозотросы со встроенным оптическим кабелем (ОКГТ), которые одновременно выполняют функцию молниезащиты и канала высокоскоростной связи для нужд энергосистемы.

В качестве дополнительной или основной меры защиты от перенапряжений (как грозовых, так и коммутационных) на ВЛ устанавливают ограничители перенапряжений нелинейные (ОПН). Они представляют собой аппараты, которые в нормальном режиме имеют очень высокое сопротивление, а при возникновении перенапряжения их сопротивление резко падает, и они отводят импульс тока на землю, защищая изоляцию.

3. Линейная арматура и изоляция

Линейная арматура и изоляторы — это многочисленные, но чрезвычайно важные компоненты ВЛ, обеспечивающие надежное крепление проводов и их изоляцию от заземленных конструкций опор.

Классификация линейной арматуры

Вся линейная арматура, рекомендованная к применению, делится на несколько групп по своему функциональному назначению:

- Сцепная арматура: Предназначена для составления гирлянд из отдельных изоляторов и для крепления этих гирлянд к траверсам опор. К ней относятся скобы, серьги, ушки, промежуточные звенья.

- Поддерживающая арматура: Это зажимы, которые удерживают провод на промежуточных опорах. Бывают глухими (жестко фиксируют провод) или с ограниченной прочностью заделки (позволяют проводу проскальзывать при аварийных нагрузках).

- Натяжная арматура: Зажимы, предназначенные для жесткого анкерного крепления проводов на анкерных и концевых опорах. Они должны выдерживать полное тяжение провода.

- Соединительная арматура: Используется для соединения отдельных строительных длин проводов. Наиболее распространены овальные соединители (скручиваемые или обжимаемые) и прессуемые соединители.

- Защитная арматура: Предназначена для защиты проводов и изоляторов от повреждений. Включает в себя гасители вибрации, защитные рога, распорки для расщепленных фаз.

- Арматура для СИП: Специализированная группа изделий для монтажа самонесущих изолированных проводов (анкерные и поддерживающие зажимы, прокалывающие ответвительные зажимы и т.д.).

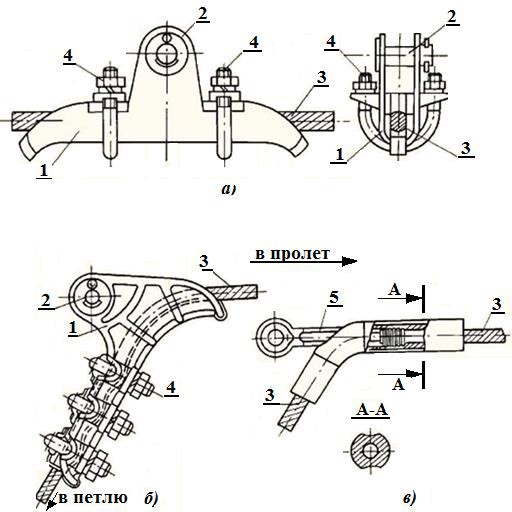

Рис. 6. Примеры линейной арматуры для самонесущего изолированного провода (СИП) 0,4 кВ.

Натяжные зажимы бывают нескольких конструкций: болтовые, прессуемые и клиновые. Выбор типа зажима зависит от марки и сечения провода.

Рис. 7. Фиксирующая арматура: а – глухой поддерживающий зажим; б – болтовой натяжной зажим; в – прессуемый натяжной зажим; 1 – корпус; 2 – палец; 3 – провод; 4 – U-образный болт с плашкой; 5 – анкер.

На рисунке 8 показана типовая поддерживающая гирлянда изоляторов с основными элементами сцепной арматуры.

Рис. 8. Гирлянда изоляторов (а) и элементы сцепной арматуры (б, в, г): 1 – траверса; 2 – скоба; 3 – серьга; 4 – гнездо шапки верхнего изолятора; 5 – нижний изолятор; 6 – ушко; 7 — глухой поддерживающий зажим.

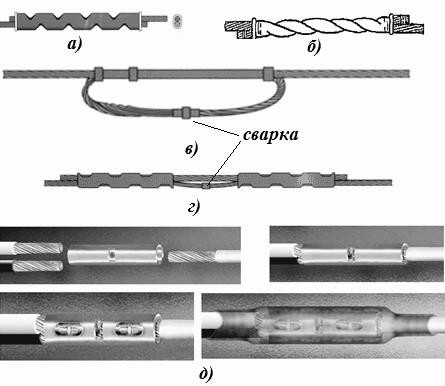

Соединение проводов — ответственная операция, от качества которой зависит надежность всей линии. Некачественное соединение может стать источником потерь и причиной перегорания провода.

Рис. 9. Способы соединения проводов: а, б) – обжатие и скручивание неизолированных проводов; в, г) – обжатие с последующей термитной сваркой; д) – соединение изолированных проводов обжатием с установкой термоусаживаемой муфты.

Защита от вибрации и пляски проводов

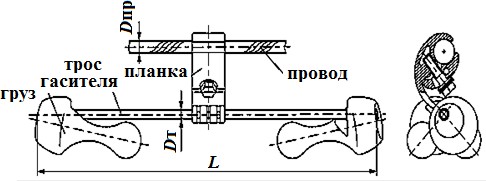

Под воздействием равномерного ветра провода ВЛ могут входить в высокочастотные колебания малой амплитуды, называемые вибрацией. Вибрация вызывает усталостные напряжения в материале провода в месте его выхода из зажима и может привести к обрыву отдельных проволок, а затем и всего провода. Для борьбы с вибрацией применяют гасители вибрации, наиболее распространенным из которых является гаситель типа Стокбриджа (рис. 10).

Рис. 10. Многочастотный гаситель вибраций проводов типа Стокбриджа.

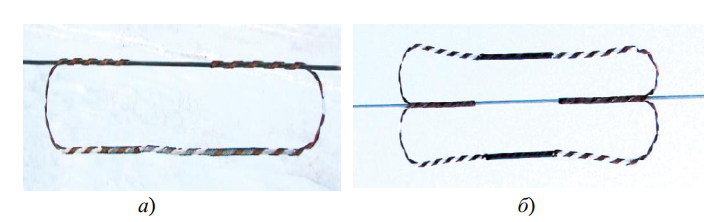

Более опасным явлением является пляска проводов — это низкочастотные колебания большой амплитуды (до нескольких метров), которые возникают на проводах, покрытых односторонними гололедными отложениями. Пляска может приводить к схлестыванию проводов, их повреждению и разрушению арматуры и изоляторов. Для борьбы с пляской применяют специальные гасители, например, петлевого типа (рис. 11).

Рис. 11. Однопетлевой (а) и двухпетлевой (б) гасители пляски на проводе АС-120/19.

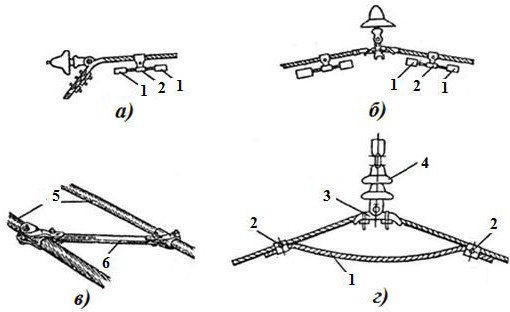

Гасители вибрации устанавливаются с обеих сторон от поддерживающих зажимов или со стороны пролета у натяжных зажимов (рис. 12). На ВЛ 330 кВ и выше, где фаза состоит из нескольких проводов (расщепленная фаза), для предотвращения их соударения под действием ветра устанавливают дистанционные распорки.

Рис. 12. Гасители вибрации (а, б, г) и дистанционная распорка (в): 1 – гаситель вибрации; 2 – зажим гасителя; 3 – поддерживающий зажим; 4 – поддерживающая гирлянда; 5 – провод; 6 – распорка проводов расщепленной фазы.

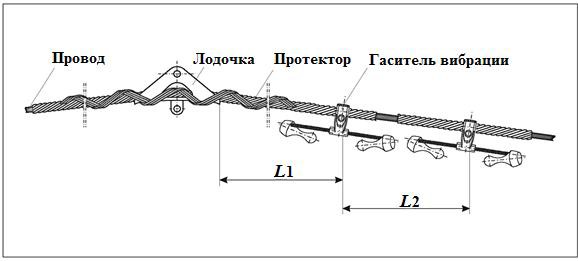

Для повышения эффективности защиты проводов от вибрации может применяться последовательная установка нескольких гасителей на разных расстояниях от зажима (рис. 13).

Рис. 13. Схема последовательной установки гасителей вибрации при монтаже поддерживающего зажима спирального типа.

Изоляторы ВЛ

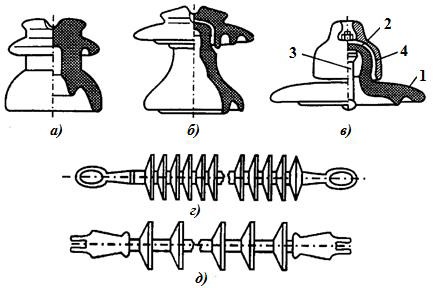

Изоляторы предназначены для электрической изоляции проводов от опоры. Они должны обладать высокой электрической и механической прочностью, а также стойкостью к атмосферным воздействиям и загрязнению. Основные материалы для изготовления изоляторов — электротехнический фарфор, закаленное стекло и полимерные материалы (кремнийорганическая резина, стеклопластик).

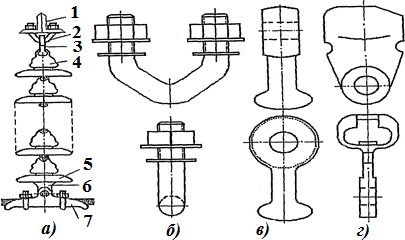

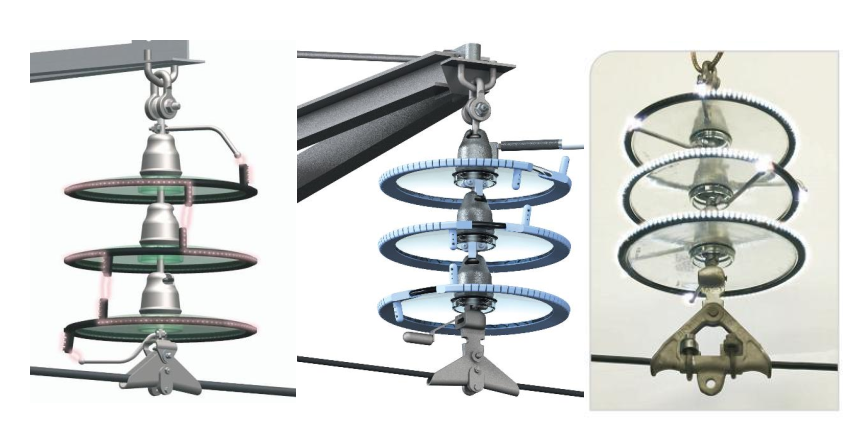

По конструкции изоляторы делятся на два основных типа:

- Штыревые: Применяются на ВЛ напряжением до 35 кВ. Изолятор жестко крепится на штыре или крюке, а провод укладывается в желоб и привязывается проволочной вязкой.

- Подвесные: Применяются на ВЛ 35 кВ и выше. Состоят из изолирующей детали («тарелки») и металлических шапки и стержня, позволяющих собирать их в гирлянды любой необходимой длины.

Рис. 14. Типы изоляторов воздушных линий: а, б) – штыревые; в) – подвесной тарельчатый; г, д) – стержневые полимерные.

Количество изоляторов в гирлянде зависит от класса напряжения линии и степени загрязнения атмосферы в районе прохождения ВЛ. Характеристики типовых поддерживающих гирлянд приведены в таблице 4.

Таблица 4. Характеристики поддерживающих гирлянд изоляторов для ВЛ 35—330 кВ

| Параметр | Марка изолятора | Значение параметра при Uном, кВ | ||||

| 35 | 110 | 150 | 220 | 330 | ||

| Количество изоляторов в гирлянде, nиз | ПФ70-В (фарфор) | 3 | 7 | 9 | 13 | 19 |

| ПС70-Е (стекло) | 3 | 8 | 10 | 14 | 21 | |

| Строительная высота гирлянды, hг, м | ПФ70-В | 0,69 | 1,25 | 1,50 | 2,20 | 3,00 |

| ПС70-Е | 0,68 | 1,35 | 1,60 | 2,30 | 3,20 | |

| Вес гирлянды, mг, кг | ПФ70-В | 19 | 38 | 47 | 72 | 118 |

| ПС70-Е | 16 | 36 | 45 | 67 | 111 | |

Инновационные решения в изоляции

Современное строительство ВЛ, особенно компактных линий, предполагает использование новых узлов крепления и изоляции, таких как изолирующие траверсы (рис. 15). Они объединяют в себе функции траверсы и изолятора, позволяя уменьшить габариты опоры.

Рис. 15. Изолирующая траверса для ВЛЗ-10 с ОПН.

Другим перспективным устройством является комбинированный изолятор-разрядник, или мультикамерный изолятор-разрядник (МКИР) (рис. 16). Он сочетает функции изолятора и устройства молниезащиты. При ударе молнии разряд происходит через специальные камеры, не повреждая изолятор и предотвращая отключение линии. Применение таких устройств позволяет отказаться от грозозащитного троса, что снижает вес и стоимость опор.

Рис. 16. Мультикамерные изоляторы-разрядники для ВЛ 10 кВ.

Сравнение основных материалов опор ВЛ

Выбор материала опоры является комплексной задачей, зависящей от напряжения линии, климатических условий, особенностей трассы и экономических факторов. В таблице 5 приведено сравнение ключевых характеристик опор из разных материалов.

Таблица 5. Сравнительные характеристики опор ВЛ из различных материалов

| Характеристика | Дерево | Железобетон | Сталь | Композит |

| Срок службы, лет | 25-50 (с пропиткой) | 50-70 | 50-70 (с оцинковкой) | ~70 |

| Начальная стоимость | Низкая | Средняя | Высокая | Очень высокая |

| Механическая прочность | Средняя | Высокая | Очень высокая | Очень высокая |

| Вес конструкции | Низкий | Очень высокий | Высокий | Очень низкий |

| Транспортабельность | Высокая | Низкая | Средняя (поэлементно) | Очень высокая |

| Коррозионная стойкость | Низкая (требует защиты) | Высокая | Низкая (требует защиты) | Абсолютная |

| Диэлектрические свойства | Высокие | Отсутствуют | Отсутствуют | Высокие |

| Требования к обслуживанию | Средние (осмотр, замена) | Низкие | Средние (осмотр, подкраска) | Очень низкие |

Интересные факты о линиях электропередачи

- Самая длинная ЛЭП в мире: Линия постоянного тока Rio Madeira в Бразилии, протяженностью 2385 км, передает энергию от гидроэлектростанций в бассейне Амазонки на юго-восток страны.

- Самое высокое напряжение: В Казахстане действует уникальная ЛЭП «Экибастуз — Кокшетау» с проектным напряжением 1150 кВ переменного тока, что является мировым рекордом.

- Самый высокий пилон ЛЭП: Находится в Китае на переходе через реку Янцзы. Его высота составляет 380 метров, что выше Эйфелевой башни.

- «Поющие провода»: Гудение, которое иногда слышно от высоковольтных линий, — это не звук текущего тока. Это либо коронный разряд (легкое потрескивание во влажную погоду), либо эолова вибрация провода под действием ветра.

- Птицы на проводах: Птицы могут безопасно сидеть на одном проводе, так как их тело не создает разности потенциалов, достаточной для прохождения смертельного тока. Но если птица коснется одновременно провода и заземленной опоры, она погибнет.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

- В чем разница между ВЛ и ВЛЗ?

- ВЛ (Воздушная линия) использует неизолированные провода. ВЛЗ (Воздушная линия с защищенными проводами) использует провода с защитной, но не полноценной изоляционной оболочкой (например, СИП-3). ВЛЗ более надежна и безопасна.

- Почему на высоковольтных линиях фаза состоит из нескольких проводов?

- Это называется «расщепление фазы». Оно применяется на ВЛ 330 кВ и выше для борьбы с коронным разрядом. Коронный разряд — это ионизация воздуха вокруг провода, которая ведет к потерям энергии и создает радиопомехи. Увеличение эквивалентного радиуса фазы за счет расщепления снижает напряженность электрического поля на поверхности проводов и подавляет корону.

- Что такое «охранная зона ВЛ»?

- Это территория вдоль линии электропередачи (участок земли и воздушное пространство), в пределах которой действуют специальные правила использования для обеспечения безопасности и надежной работы ВЛ. Ширина охранной зоны зависит от напряжения линии и регламентируется «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства».

- Можно ли строить дома под ЛЭП?

- Нет, капитальное строительство в охранных зонах ВЛ категорически запрещено. Это опасно как для строений (в случае обрыва провода), так и для людей из-за длительного воздействия электромагнитного поля.

- Почему изоляторы делают ребристыми?

- Ребра (или «юбки») на изоляторе увеличивают длину пути утечки тока по его поверхности. Это особенно важно в условиях загрязнения и увлажнения. Чем длиннее путь утечки, тем выше электрическая прочность изолятора и меньше вероятность его перекрытия.

Заключение

Воздушная линия электропередачи представляет собой сложнейшую инженерную систему, каждый элемент которой выполняет критически важную функцию. От правильности выбора и расчета опор, проводов, изоляторов и арматуры напрямую зависят надежность и эффективность всей энергосистемы. Современные тенденции в развитии ВЛ направлены на повышение их пропускной способности, минимизацию воздействия на окружающую среду, снижение потерь электроэнергии и повышение эксплуатационной надежности за счет применения новых материалов и инновационных конструктивных решений. Дальнейшее развитие технологий, таких как высокотемпературные провода, композитные материалы и интеллектуальные системы мониторинга, будет определять облик электроэнергетики будущего.

Нормативная база

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Издание 7.

- ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия».

- ГОСТ Р 51177-98 «Арматура линейная. Общие технические условия».

- ГОСТ 839-2019 «Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи. Технические условия».

- ГОСТ Р 55189-2012 «Изоляторы линейные подвесные стержневые полимерные. Общие технические условия».

- ГОСТ 6490-2017 «Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. Общие технические условия».

- Методические указания по технологическому проектированию линий электропередачи классом напряжения 35–750 кВ, утверждённые приказом Министерства энергетики РФ от 31.08.2022 №884

Список литературы

- Александров Г. Н. «Передача электрической энергии». — СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2011.

- Идельчик В. И. «Электрические системы и сети: Учебник для вузов». — М.: Энергоатомиздат, 1989.

- Крюков К. П., Новгородцев Б. П. «Конструкции и механический расчет линий электропередачи». — Л.: Энергия, 1979.

- «Справочник по проектированию линий электропередачи» / Под ред. С.С. Рокотяна, Б.И. Шапиро. — М.: Энергоатомиздат, 1985.

- Шаманский В. Е., Шаманский А. В. «Проектирование и монтаж воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными и защищенными проводами». — М.: Инфра-Инженерия, 2018.