Содержание страницы

- 1. Физико-механические процессы в кладке при отрицательных температурах

- 2. Основные методы ведения зимней каменной кладки

- 3. Управление конструкцией в период оттаивания: Риски и мероприятия

- 4. Контроль качества и приемка работ

- 5. Техника безопасности при производстве каменных работ

- Интересные факты о зимнем строительстве

- Часто задаваемые вопросы (FAQ)

- Заключение

Возведение зданий и сооружений в условиях отрицательных температур является одной из наиболее сложных задач в строительной индустрии. Непрерывность строительного цикла, особенно в регионах с продолжительными зимами, требует применения специализированных технологий, которые компенсируют негативное влияние мороза на физико-химические процессы в строительных материалах. Исторически, строители искали способы продолжать работы в холодный период, от примитивного подогрева материалов до возведения временных отапливаемых укрытий («тепляков»). С развитием строительной науки и химии появились более эффективные и технологичные методы, позволяющие не только продолжать кладку, но и гарантировать проектную прочность и долговечность конструкций.

В данной статье мы проведем глубокий технический анализ ключевых аспектов зимней каменной кладки, рассмотрим физику процессов, происходящих в кладочных растворах при замерзании, детально разберем основные методы ведения работ (метод замораживания, применение противоморозных добавок, искусственный прогрев) и уделим особое внимание самому ответственному этапу – периоду весеннего оттаивания, когда конструкция наиболее уязвима. Материал основан на действующих нормативных документах и передовом инженерном опыте.

1. Физико-механические процессы в кладке при отрицательных температурах

Ключевой проблемой при выполнении каменных работ в зимний период является поведение воды в составе кладочного раствора. Вода является не только затворителем, но и необходимым реагентом для процесса гидратации цемента – химической реакции, в результате которой цементное тесто набирает прочность и превращается в прочный цементный камень. Однако при отрицательных температурах этот фундаментальный процесс претерпевает критические изменения.

С понижением температуры кинетика химических реакций замедляется, и при достижении 0 °С процесс гидратации цемента практически полностью останавливается. Вода, не успевшая вступить в реакцию, переходит из жидкого состояния в твердое – лед. Этот фазовый переход сопровождается аномальным физическим явлением: плотность льда при 0 °С составляет около 0,917 г/см³, в то время как плотность воды при той же температуре – 0,999 г/см³. Вследствие этого при замерзании объем воды увеличивается почти на 10%. Это расширение генерирует колоссальные внутренние напряжения в еще не окрепшей структуре раствора. Возникающие деформации растяжения приводят к образованию микротрещин и частичному разрушению уже сформировавшихся кристаллических связей. В результате кладочный раствор необратимо теряет часть прочности, которую он успел набрать до момента замерзания. Важно понимать, что этот процесс необратим, и утраченная на этом этапе прочность не восстанавливается после оттаивания.

Степень снижения конечной прочности напрямую зависит от типа вяжущего. Инженерная практика и многочисленные исследования показывают, что растворы на чистом портландцементе (цементно-песчаные) более устойчивы к раннему замораживанию, чем цементно-известковые и, в особенности, известковые растворы, ввиду более интенсивного начального набора прочности.

Существует понятие критической прочности раствора, которая для большинства составов составляет около 20% от проектной 28-суточной прочности (0,2 R28). Если раствор до замораживания успевает набрать эту прочность, его структура становится достаточно крепкой, чтобы противостоять расширению замерзающей воды без значительных повреждений. В этом случае последующее снижение конечной прочности будет минимальным. Примечательно, что длительность пребывания раствора в замороженном состоянии практически не оказывает влияния на потерю прочности. Деградация происходит в основном при многократных циклах замораживания и оттаивания, что особенно актуально для регионов с неустойчивой зимней погодой.

1.1. Нарушение монолитности кладки

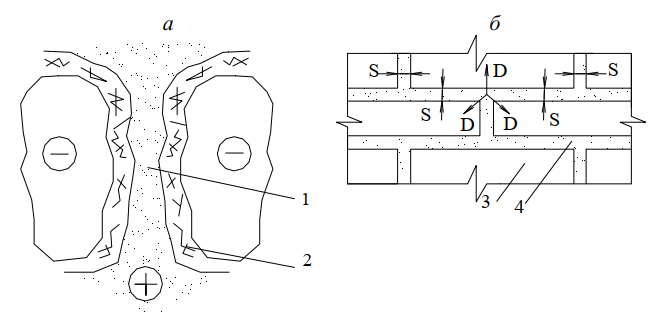

Помимо снижения прочности самого раствора, основной дефект зимней кладки – это нарушение ее монолитности, то есть потеря адгезии (сцепления) между раствором и кладочным элементом (кирпичом, блоком). Этот процесс обусловлен термодинамическими явлениями. Каменная кладка ведется с использованием подогретых растворов, доставляемых на рабочее место в утепленных ящиках-термосах. В то же время сами кладочные материалы (кирпич, блоки), хранящиеся на открытом воздухе, имеют отрицательную температуру. При контакте теплого влажного раствора с холодной поверхностью камня происходит интенсивный тепло- и массообмен. Влага из раствора мигрирует в сторону более холодного камня. Если поверхность камня водонепроницаема или покрыта ледяной коркой, влага конденсируется и замерзает на границе контакта, образуя тончайшую ледяную пленку (рис. 1, а). Эта пленка действует как разделительный слой, препятствуя проникновению цементного теста в поры камня и формированию прочных адгезионных связей. Как следствие – сцепление раствора с камнем резко падает, нарушая монолитность всей конструкции.

Данный эффект особенно опасен при кладке из бутового камня или материалов с неправильной геометрией, где площадь контакта нерегулярна. В то же время, в стандартной кирпичной кладке из камней правильной формы (рис. 1, б) негативное влияние этого явления несколько снижается. В точках пересечения трех кирпичей образуются зоны с высоким давлением, а большая площадь контакта способствует возникновению сил смерзания (S), которые могут частично компенсировать усилия внутреннего напряжения (D) от замерзания. При последующем оттаивании ледяная пленка тает, и под действием веса вышележащих рядов кладка уплотняется, восстанавливая контакт, хотя и с некоторой потерей первоначальной прочности сцепления.

Рис. 1. Схема влияния отрицательных температур на монолитность кладки: а – образование ледяной пленки между раствором и камнем; б – структура кирпичной кладки при замораживании; 1 – раствор; 2 – ледяная пленка на поверхности камня; 3 – кирпич; 4 – уплотненный раствор; S – силы смерзания; D – усилия внутреннего напряжения.

1.2. Динамика прочности кладки в зимний и весенний периоды

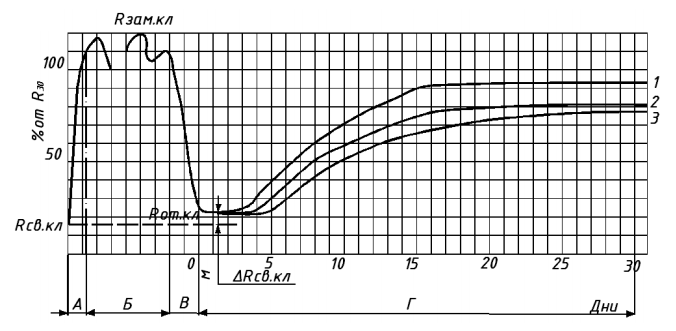

Кладка, выполненная методом замораживания, практически сразу после возведения замерзает и находится в этом состоянии до наступления устойчивых положительных температур. Прочность такой кладки в зимний период является переменной величиной и зависит не от гидратации цемента, а от прочности льда в швах, которая, в свою очередь, зависит от температуры воздуха (рис. 2). Чем ниже температура, тем прочнее лед и тем выше временная несущая способность кладки.

Рис. 2. График изменения прочности кирпичной кладки, выполненной методом замораживания: 1 – кладка на цементно-песчаном растворе марки М50; 2 – кладка на цементно-песчаном растворе марки М25; 3 – кладка на цементно-песчаном растворе марки М10; А – период замерзания раствора; Б – период замерзшего состояния; В – период оттаивания; М – момент полного оттаивания; Г – период устойчивых положительных температур; Rсв.кл – прочность свежевозведенной кладки; R30 – прочность летней кладки в 30-дневном возрасте; Rзам.кл – прочность кладки с замерзшим раствором; Rот.кл – прочность кладки в момент оттаивания (Rот.кл ≈ 1,1–1,2 Rсв.кл).

С наступлением весны начинается самый опасный и ответственный период (В). Раствор в швах оттаивает, ледяные кристаллические связи исчезают, а процесс гидратации цемента еще не возобновился в полной мере. В этот момент прочность кладки резко падает до минимального значения, так как раствор представляет собой лишь влажную несвязанную смесь песка и цемента. Конструкция теряет устойчивость и дает значительную осадку. Именно эта минимальная, так называемая «критическая прочность», определяет допустимые границы применения метода замораживания по высоте и нагрузкам.

Критическая прочность оттаивающей кладки представляет собой сумму трех компонентов:

- Прочность, набранная раствором в короткий период между укладкой и замерзанием.

- Прочность, накопленная в периоды зимних оттепелей.

- Прочность, приобретенная в начальный период весеннего оттаивания.

После полного оттаивания и с установлением устойчивых положительных температур (период Г) гидратация цемента возобновляется, и прочность кладки начинает необратимо расти. Однако, как правило, через 30 дней она все равно оказывается ниже, чем у кладки, выполненной в летних условиях, из-за микроповреждений, полученных при замораживании.

1.3. Повышенная деформативность зимней кладки

Каменные конструкции, возведенные зимой, при оттаивании демонстрируют повышенную деформативность. Это обусловлено двумя основными причинами:

- Неравномерность оттаивания. Процесс оттаивания идет не по всей толщине стены или столба одновременно, а от поверхностей вглубь. Южные фасады, нагреваемые солнцем (инсолируемые), оттаивают первыми. В результате наружные слои кладки уже размягчились и потеряли прочность, в то время как внутренние все еще заморожены и сохраняют жесткость. Это приводит к возникновению эксцентриситета в приложении нагрузок и внецентренному сжатию, что может вызвать изгиб и потерю устойчивости конструкции.

- Уплотнение растворных швов. Оттаявший раствор, представляющий собой пластичную массу, под весом вышележащих конструкций дополнительно уплотняется. Это вызывает значительную осадку кладки, которая может достигать 2-4 мм на каждый метр высоты. Величина осадки напрямую зависит от начальной толщины швов и качества выполнения работ.

В соответствии со сводом правил СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», конструкции из кирпича, камней правильной формы и крупных блоков в зимних условиях допускается возводить следующими основными способами:

- На растворах с противоморозными добавками (марка раствора не ниже М50).

- На обычных растворах без добавок с последующим своевременным искусственным прогревом кладки до набора необходимой прочности.

- Методом замораживания на обыкновенных растворах (марка не ниже М100), но только при условии, что расчетная несущая способность конструкции в период оттаивания будет достаточной для восприятия всех нагрузок.

2. Основные методы ведения зимней каменной кладки

Выбор конкретного метода производства каменных работ в зимний период зависит от множества факторов: типа и этажности здания, климатических условий, сроков строительства, наличия энергоресурсов и требований к качеству конструкций.

2.1. Метод замораживания кладочных растворов

Этот метод является наиболее простым и наименее затратным. Его сущность заключается в использовании обычных (без добавок) подогретых растворов, которые укладываются в конструкцию на открытом воздухе и замерзают естественным образом. Набор основной прочности таким раствором происходит уже после весеннего оттаивания, а также частично в периоды зимних оттепелей. Главным недостатком и одновременно главным ограничением метода является повышенная деформативность и резкое падение прочности в период оттаивания.

Область применения: Ввиду указанных рисков, СП 70.13330.2012 ограничивает применение метода замораживания для возведения зданий высотой не более 4 этажей и общей высотой не выше 15 м.

Технологические особенности:

- Система перевязки: Рекомендуется применять однорядную (цепную) систему перевязки швов как наиболее жесткую. При многорядной системе вертикальные продольные швы необходимо перевязывать тычковыми рядами не реже чем через каждые три ложковых ряда (для кирпича толщиной 65 мм).

- Заполнение швов: Обязательным требованием является полное заполнение вертикальных и горизонтальных швов для обеспечения максимальной площади смерзания и равномерной осадки.

- Температура раствора: Температура раствора в момент укладки должна строго соответствовать нормативным требованиям (см. табл. 1), чтобы обеспечить достаточный временной лаг до его замерзания.

Для сохранения температуры подогретого раствора его запас на рабочем месте каменщика не должен превышать потребности на 30–40 минут работы. Растворные ящики должны быть утепленными (термосного типа) или оборудованы системой подогрева. Категорически запрещается использовать замерзший раствор, отогревая его горячей водой. Добавление воды нарушает водоцементное отношение, что после замерзания и оттаивания приводит к образованию высокопористой структуры, не способной набрать проектную прочность.

Таблица 1. Рекомендуемые температуры раствора на момент укладки (согласно СП 70.13330.2012)

| Среднесуточная температура наружного воздуха, °С |

Минимальная положительная температура раствора, °С, на рабочем месте | |||

| Для кладки из кирпича и камней правильной формы |

Для кладки из крупных блоков | |||

| При скорости ветра до 6 м/с | При скорости ветра свыше 6 м/с | При скорости ветра до 6 м/с | При скорости ветра свыше 6 м/с | |

| до –10 | 5 | 10 | 10 | 15 |

| от –11 до –20 | 10 | 15 | 15 | 20 |

| ниже –20 | 15 | 20 | 20 | 25 |

Чтобы минимизировать теплопотери, раствор следует расстилать на постель непосредственно перед укладкой кирпича: не более чем на два смежных кирпича в верстовых рядах и на 6–8 кирпичей при выполнении забутки. Кладку необходимо вести как можно быстрее по высоте, чтобы нагрузка от вышележащих рядов уплотняла раствор в нижних швах до его замерзания. Разрывы по высоте между смежными участками стен не должны превышать половины этажа.

2.2. Кладка на растворах с противоморозными добавками

Этот метод основан на введении в состав раствора специальных химических добавок. Эти вещества изменяют физические свойства воды, понижая температуру ее замерзания и ускоряя процесс гидратации цемента при отрицательных температурах. Это позволяет раствору набрать критическую и даже проектную прочность непосредственно в зимний период.

В качестве противоморозных добавок (ПМД), согласно ГОСТ 24211-2008 «Добавки для бетонов и строительных растворов», применяют: нитрит натрия (НН), поташ (карбонат калия), нитрат кальция (НК), формиат натрия, а также их комплексные сочетания. Конкретный тип и дозировка добавки подбираются в строительной лаборатории в зависимости от прогнозируемой температуры воздуха и требований к конструкции.

Ограничения и недостатки:

- Высолы: Многие химические добавки являются гигроскопичными солями. Они мигрируют с влагой на поверхность кладки и после испарения воды кристаллизуются, образуя белые солевые налеты – высолы. Это не только портит эстетический вид фасада, но и может способствовать постепенному разрушению материала.

- Коррозия: Добавки, содержащие хлориды (например, хлорид кальция, хлорид натрия), категорически запрещены для армированной кладки, так как вызывают интенсивную коррозию стальной арматуры.

- Ограничения по влажности: Не допускается применение растворов с ПМД в конструкциях, эксплуатируемых в условиях повышенной влажности (более 60%), таких как бани, прачечные, автомойки, а также в агрессивных средах.

Вследствие этих недостатков, растворы с ПМД не рекомендуется применять для кладки стен жилых и общественных зданий с высокими требованиями к отделке. Их основная сфера – промышленные здания, склады, подземные части сооружений.

Таблица 2. Рекомендуемое количество противоморозных добавок в % от массы цемента

| Тип добавки | Среднесуточная температура воздуха, °С | Количество добавки, % |

| Армированные и неармированные конструкции | ||

| Нитрит натрия (НН) | от 0 до –5 | 4 – 5 |

| от –6 до –15 | 6 – 8 | |

| от –16 до –25 | 8 – 10 | |

| Поташ (П) | до –5 | 5 – 8 |

| от –6 до –15 | 8 – 12 | |

| от –16 до –30 | 10 – 15 | |

| Нитрат кальция + Мочевина (НКМ) | до –5 | 2 – 4 |

| от –6 до –15 | 4 – 6 | |

| от –16 до –25 | 6 – 8 | |

| Только для неармированных конструкций | ||

| Хлорид кальция + Хлорид натрия (ХК+ХН) | от 0 до –5 | 2 + 1 |

| от –6 до –15 | 3 + 2 | |

Примечание: Точная дозировка определяется лабораторными испытаниями для конкретных материалов (цемента, песка).

2.3. Кладка с искусственным прогревом

Этот метод является наиболее надежным, но и самым дорогим и трудоемким. Он позволяет вести строительство зданий любой этажности и гарантирует набор проектной прочности в заданные сроки. Суть метода заключается в создании локальной зоны с положительной температурой вокруг свежевыложенной кладки, что обеспечивает нормальные условия для твердения раствора.

Существует несколько способов реализации прогрева:

- Воздушный обогрев (тепляки): Вокруг возводимой части здания или отдельного этажа создается герметичное укрытие (тепляк). Внутрь подается теплый воздух от тепловых пушек или калориферов. Температура внутри тепляка у поверхности кладки должна поддерживаться на уровне не ниже +10 °С. Этот метод эффективен, но требует больших энергозатрат.

- Инфракрасный обогрев: Используются приборы инфракрасного излучения, которые нагревают не воздух, а непосредственно поверхность кладки. Это более экономичный способ, так как энергия не тратится на обогрев всего объема воздуха.

- Электропрогрев: В горизонтальные швы кладки в процессе ее возведения закладываются специальные стержневые или пластинчатые электроды. После подключения к источнику питания (понижающий трансформатор), проходящий через влажный раствор ток нагревает его до температуры 30–50 °С. Прогрев ведут до набора раствором не менее 20% проектной прочности. Для снижения теплопотерь прогреваемые участки укрывают теплоизоляционными матами.

Сравнительная таблица методов зимней кладки

| Критерий | Метод замораживания | Метод с ПМД | Метод с прогревом |

|---|---|---|---|

| Область применения | Малоэтажное строительство (до 4 этажей, 15 м) | Промышленные, складские, подземные сооружения. Ограничено для жилых зданий. | Любые объекты, включая многоэтажные и ответственные конструкции. |

| Стоимость | Низкая | Средняя (стоимость добавок) | Высокая (энергозатраты, оборудование) |

| Сложность | Низкая, но требует строгого контроля в период оттаивания. | Средняя (требуется лабораторный подбор состава и контроль дозировки). | Высокая (требует квалифицированного персонала, монтажа оборудования). |

| Риски в период оттаивания | Очень высокие (потеря прочности, большая осадка). | Умеренные (раствор уже имеет частичную прочность). | Минимальные (раствор набирает прочность до оттаивания). |

| Недостатки | Ограничения по высоте, непредсказуемая осадка. | Высолы, риск коррозии, ограничения по применению. | Высокая стоимость, энергоемкость. |

3. Управление конструкцией в период оттаивания: Риски и мероприятия

Как уже отмечалось, период оттаивания является наиболее критическим для конструкций, возведенных методом замораживания. Резкое снижение прочности и устойчивости, неравномерность осадки и высокая деформативность создают реальную угрозу целостности здания. Поэтому до начала оттепели необходимо провести комплекс превентивных мероприятий по усилению наиболее нагруженных элементов.

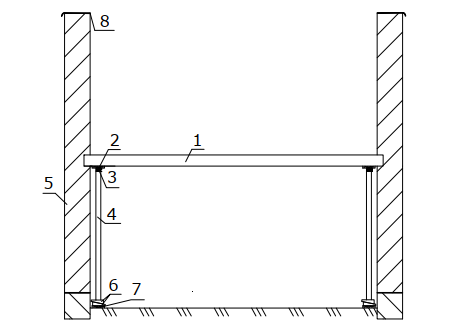

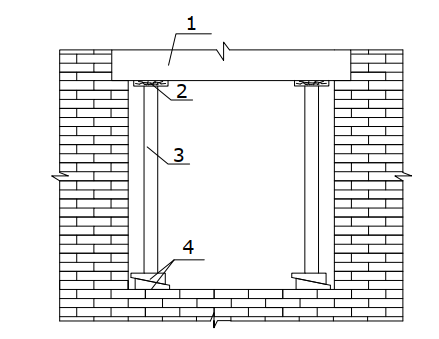

Основной задачей является разгрузка стен и простенков нижних этажей. Это достигается установкой временных поддерживающих стоек, которые принимают на себя нагрузку от междуэтажных перекрытий. Схема такой разгрузки показана на рисунках 3 и 4.

Рис. 3. Схема разгрузки стен: 1 – плита междуэтажного перекрытия; 2 – деревянная подкладка; 3 – поддерживающая балка (лежень); 4 – поддерживающая стойка; 5 – кирпичная кладка, выполненная способом замораживания; 6 – регулировочные деревянные клинья; 7 – нижняя деревянная подкладка; 8 – защита от атмосферных осадков.

Рис. 4. Схема разгрузки кирпичных простенков оконного проема: 1 – железобетонная перемычка; 2 – деревянная подкладка; 3 – временная поддерживающая стойка; 4 – регулировочные деревянные клинья.

Поддерживающие стойки (4, 3) устанавливаются на деревянные подкладки (7, 2) для равномерного распределения нагрузки. В нижней части стоек размещаются деревянные клинья (6, 4), которые позволяют регулировать высоту стоек в процессе осадки кладки, поддерживая постоянный контакт с перекрытием. Все временные крепления и стойки демонтируются только после того, как раствор наберет достаточную прочность, что подтверждается лабораторными испытаниями контрольных образцов. Обычно этот период составляет не менее 12 суток после наступления устойчивых положительных температур.

Дополнительные мероприятия в период оттаивания:

- Постоянный мониторинг: Устанавливается систематическое наблюдение за состоянием кладки, особенно за столбами, простенками, местами опирания балок и перемычек. Для контроля деформаций на трещины устанавливаются гипсовые «маяки».

- Контроль осадки: На углах здания и по его периметру устанавливаются контрольные рейки для наблюдения за величиной и равномерностью осадки.

- Защита от инсоляции: Стены южной и юго-западной ориентации, которые оттаивают быстрее, рекомендуется защищать от прямого солнечного света (например, брезентовыми завесами) для выравнивания скорости оттаивания по всему периметру здания.

- Раскрепление свободностоящих стен: Стены, еще не связанные с перекрытиями, высота которых превышает их толщину более чем в 6 раз, временно раскрепляются двусторонними подкосами.

- Очистка перекрытий: Перед началом оттепели все перекрытия должны быть освобождены от строительных материалов, оборудования и мусора для снижения нагрузки на стены.

4. Контроль качества и приемка работ

Контроль качества при производстве зимних каменных работ является многоступенчатым процессом, регламентируемым СП 70.13330.2012 и ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные. Общие технические условия». Он включает три основных этапа:

- Входной контроль: Проверка качества всех поступающих на объект материалов.

- Кирпич, камни, блоки: Проверяются паспорта качества, соответствие ГОСТ (например, ГОСТ 530-2012 для керамического кирпича, ГОСТ 379-2015 для силикатного), отсутствие трещин, загрязнений, наледи.

- Цемент, песок, добавки: Проверяются сертификаты, сроки годности, условия хранения.

- Готовый раствор: Контролируется подвижность, температура, однородность смеси при поступлении с растворного узла.

- Операционный контроль: Контроль непосредственно в процессе выполнения технологических операций.

- Правильность приготовления и дозировки раствора (особенно с ПМД).

- Температура раствора на рабочем месте.

- Правильность системы перевязки швов.

- Толщина и полнота заполнения швов.

- Вертикальность и горизонтальность рядов.

- Правильность армирования кладки.

- Приемочный контроль: Контроль выполненных работ перед началом следующего этапа.

- Визуальный осмотр готовых конструкций.

- Инструментальная проверка отклонений от проектных размеров.

- Лабораторные испытания контрольных образцов-кубов раствора, которые изготавливаются на объекте и хранятся в тех же условиях, что и кладка, для определения динамики набора прочности.

5. Техника безопасности при производстве каменных работ

Производство каменных работ, особенно в зимних условиях, сопряжено с повышенными рисками. Основные требования безопасности изложены в СП 49.13330.2010 (СНиП 12-03-2001) «Безопасность труда в строительстве».

- Рабочие места: Кладка на высоте более 1,2 м должна вестись только с инвентарных лесов или подмостей. Запрещается работать со случайных опор или стоя на стене. Настилы должны быть очищены от снега и наледи, посыпаны песком.

- Ограждения: Рабочие места на высоте должны иметь защитные ограждения высотой не менее 1,1 м с бортовой доской.

- Опасная зона: По периметру здания должна быть установлена опасная зона, границы которой определяются высотой здания. Входы в здание должны быть защищены сплошными навесами.

- Погодные условия: Запрещается вести кладку на высоте во время грозы, сильного снегопада, тумана и при скорости ветра 15 м/с и более.

- Работа с ПМД и электропрогревом: Рабочие должны пройти специальный инструктаж, использовать средства индивидуальной защиты (перчатки, очки). Зоны электропрогрева должны быть ограждены и обозначены предупреждающими знаками.

- Период оттаивания: Пребывание на объекте лиц, не занятых в мероприятиях по контролю и обеспечению устойчивости конструкций, строго запрещено.

- Инструмент: Весь ручной инструмент (кельмы, молотки-кирочки) должен быть исправен и прочно насажен на рукоятки. Работать следует в защитных рукавицах.

Интересные факты о зимнем строительстве

- Древние «тепляки»: На Руси при строительстве знаковых сооружений, таких как храмы, в зимнее время вокруг возводимой части здания строили огромные деревянные срубы, внутри которых топили печи. Это позволяло вести кладку на известковом растворе, который требует для твердения положительных температур и наличия углекислого газа.

- Лед как цемент: Временно, в замерзшем состоянии, кладка на обычном растворе может обладать прочностью, превышающей прочность летней кладки на той же марке раствора. Это происходит потому, что лед, заполняющий все поры, работает как прочный кристаллический заполнитель, монолитно скрепляя камни.

- «Вечная мерзлота»: При строительстве на вечномерзлых грунтах (например, в Якутии) используется принцип, обратный методу замораживания. Фундаменты и конструкции, наоборот, всячески защищают от оттаивания, чтобы не нарушить несущую способность замерзшего грунта.

- Современные добавки: Новейшие комплексные противоморозные добавки не только понижают температуру замерзания воды, но и действуют как пластификаторы (улучшая удобоукладываемость раствора) и ускорители твердения, позволяя вести работы при температурах до -25 °С практически без потери конечной прочности.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

- Вопрос: До какой минимальной температуры можно вести кладку методом замораживания?

- Ответ: Нормативные документы, как правило, не устанавливают абсолютного температурного предела, но ограничивают высоту возводимых конструкций. На практике метод редко применяют при температурах ниже -25…-30 °С из-за резкого снижения производительности труда и быстрой потери тепла раствором.

Вопрос: Можно ли «переборщить» с противоморозной добавкой, чтобы строить в более сильный мороз?

- Ответ: Категорически нет. Превышение рекомендованной дозировки не только неэффективно, но и вредно. Оно может привести к обратному эффекту – замедлению твердения, снижению конечной прочности, а также гарантированно вызовет обильные высолы на фасаде.

Вопрос: Как понять, что кладка полностью оттаяла и набрала достаточную прочность?

- Ответ: Визуально это определить невозможно. Единственный надежный способ – лабораторные испытания контрольных образцов-кубов, которые твердели в тех же условиях, что и кладка. Временные крепления снимают только после того, как испытания покажут, что раствор достиг прочности, указанной в проекте производства работ (ППР), но не менее 50% от проектной марки.

Вопрос: Что опаснее: резкая оттепель или медленное оттаивание?

- Ответ: Наиболее опасна резкая, быстрая оттепель, особенно с интенсивным солнечным излучением. Это приводит к неравномерному оттаиванию, возникновению больших градиентов температур и влажности по сечению стен, что провоцирует максимальные деформации и потерю устойчивости.

Заключение

Производство каменных работ в зимний период – это сложный и ответственный технологический процесс, требующий от инженеров и строителей глубокого понимания физико-химических явлений и строгого соблюдения нормативных требований. Каждый из рассмотренных методов – замораживание, применение ПМД или искусственный прогрев – имеет свою область применения, свои преимущества и недостатки. Выбор оптимальной технологии должен быть основан на технико-экономическом анализе, учитывающем тип сооружения, климатические условия и директивные сроки строительства. Однако вне зависимости от выбранного метода, ключевым фактором успеха является обеспечение контроля качества на всех этапах и реализация комплекса мер по обеспечению устойчивости конструкций в самый критический период – весеннего оттаивания.

Список литературы

- Афанасьев А.А. «Технология строительных процессов». – М.: Изд-во АСВ, 2009.

- Комар А.Г. «Строительные материалы и изделия». – М.: Высшая школа, 1988.

- «Технология возведения зданий и сооружений». Учебник / Под ред. В.И. Теличенко. – М.: Высшая школа, 2004.