Содержание страницы

- 1. Энергосистема: основы и структура

- 2. Распределение нагрузки между электростанциями

- 3. Регулирование частоты в энергосистемах

- 4. Надежность и устойчивость функционирования энергосистем

- Сравнительная характеристика основных типов электростанций в энергосистеме

- Интересные факты об энергосистемах

- Часто задаваемые вопросы (FAQ)

- Заключение

В основе современной цивилизации лежит непрерывное и надежное снабжение электрической энергией. Обеспечение этого процесса — задача сложнейших инженерных комплексов, именуемых энергосистемами. На заре электротехники генераторы питали лишь локальные, изолированные нагрузки. Однако с ростом масштабов электрификации стало очевидно, что объединение электростанций в единую сеть сулит колоссальные технические и экономические выгоды. Так зародилась концепция централизованных энергосистем.

1. Энергосистема: основы и структура

С точки зрения нормативной документации, согласно ГОСТ 21027-2021 «Системы энергетические. Термины и определения», энергосистема представляет собой сложную совокупность электростанций, электрических и тепловых сетей, а также промышленных и коммунальных потребителей электрической и тепловой энергии. Ключевым признаком этой системы является общность режима в непрерывном цикле производства, преобразования, передачи, распределения и конечного потребления энергии. Все эти процессы находятся под эгидой единого централизованного оперативно-диспетчерского управления.

Электрическая часть такой глобальной системы носит название электроэнергетической системы (ЭЭС). Именно объединение отдельных ЭЭС в крупные энергообъединения для параллельной работы позволяет достичь максимальной эффективности и отказоустойчивости.

Ключевые преимущества объединенных энергосистем

Интеграция электроэнергетических систем для синхронной параллельной работы обеспечивает ряд неоспоримых преимуществ, которые лежат в основе надежности и экономической эффективности современного электроснабжения:

- Повышенная надежность электроснабжения: Взаимное резервирование является краеугольным камнем надежности. В случае аварийного отключения генерирующего блока или линии электропередачи в одной части объединенной системы, недостающая мощность может быть оперативно компенсирована за счет перетока из соседних, избыточных на данный момент регионов. Это предотвращает каскадные отключения и веерные блэкауты.

- Эффект несовмещения максимумов нагрузки: Пиковое потребление энергии в разных регионах, особенно расположенных в разных часовых поясах, наступает в разное время. Когда в одном регионе вечерний пик, в другом может быть спад потребления. Объединение сетей позволяет перебрасывать свободные мощности из зоны с низкой нагрузкой в зону с высокой, сглаживая общий график и снижая потребность в пиковых генерирующих мощностях.

- Оптимизация резервов мощности: Изолированная система вынуждена содержать значительный резерв мощности (сопоставимый с мощностью самого крупного генератора) для компенсации внезапных отказов. В объединенной системе общий необходимый резерв оказывается существенно меньше суммарного резерва изолированных систем, так как вероятность одновременных крупных аварий в разных частях системы крайне мала. Это приводит к прямой экономии капитальных затрат.

- Рациональное использование энергоресурсов: Объединенная система позволяет гибко маневрировать типами генерации. Например, в период паводка можно максимально загрузить гидроэлектростанции (ГЭС), экономя ископаемое топливо на тепловых электростанциях (ТЭС).

- Применение более мощных и эффективных агрегатов: Установка крупных генерирующих блоков (например, 800 МВт, 1200 МВт и более) экономически оправдана только в мощных энергосистемах. Такие агрегаты обладают более высоким коэффициентом полезного действия (КПД), что снижает удельный расход топлива на выработку каждого киловатт-часа электроэнергии.

Единая энергетическая система (ЕЭС) России

Единая энергетическая система России (ЕЭС России) — это яркий пример и одно из крупнейших в мире централизованно управляемых энергообъединений. Она представляет собой гигантский комплекс генерирующих мощностей, подстанций и линий электропередачи, связанных технологически и организационно для обеспечения надежного и экономичного электроснабжения на огромной территории страны.

На сегодняшний день ЕЭС России объединяет 69 региональных энергосистем в 79 субъектах РФ. Они сгруппированы в шесть операционных зон, работающих синхронно (параллельно): ОЭС Центра, Юга, Северо-Запада, Средней Волги, Урала и Сибири. ОЭС Востока пока функционирует изолированно от основной части ЕЭС. Кроме того, ЕЭС России синхронно работает с энергосистемами Казахстана, Беларуси, Грузии и Азербайджана, а также имеет асинхронную связь (через вставку постоянного тока в г. Выборг) с энергообъединением Северной Европы ENTSO-E (ранее NORDEL).

Ранее существовавший формат БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Латвия, Литва) претерпел значительные изменения. После выхода стран Балтии из этого соглашения 8 февраля 2025 года и их последующего подключения к континентальной европейской сети, России и Беларуси пришлось реорганизовать принципы взаимодействия своих энергосистем. Это привело к подписанию нового соглашения между СО ЕЭС, «Россетями» и «Белэнерго» 29 января 2025 года для обеспечения стабильной параллельной работы в новом двухстороннем формате.

2. Распределение нагрузки между электростанциями

Одной из фундаментальных характеристик любой энергосистемы является неравномерность графика суммарной электрической нагрузки. Потребление энергии значительно меняется в течение суток, недели и года. Для оценки этой неравномерности используется коэффициент заполнения графика нагрузки (kзап), который представляет собой отношение среднесуточной нагрузки к ее максимальному значению. В современных системах он составляет kзап = 0,5…0,7 и имеет тенденцию к снижению. Это связано с изменением структуры потребления и появлением новых типов потребителей с нелинейным характером нагрузки.

Для эффективного покрытия этого переменного графика диспетчерские центры распределяют нагрузку между электростанциями разных типов, исходя из их технических и экономических характеристик. Цель — обеспечить выработку требуемого объема электроэнергии с минимальными издержками.

- Базовая часть графика: Это постоянная, минимальная нагрузка, присутствующая в системе круглосуточно. Для ее покрытия используются электростанции, рассчитанные на длительную работу с постоянной мощностью и имеющие низкую себестоимость вырабатываемой энергии. К ним относятся атомные электростанции (АЭС), которые технологически сложно и экономически невыгодно разгружать и нагружать, и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), работающие в режиме комбинированной выработки тепла и электроэнергии. В эту же часть графика, особенно в летний период, включают гидроэлектростанции (ГЭС).

- Полупиковая часть графика: Переменная часть нагрузки, покрывающая утренние и вечерние подъемы потребления. Эту зону обычно обслуживают конденсационные электростанции (КЭС), работающие на органическом топливе (газ, уголь). Они более маневренны, чем АЭС, и могут изменять свою мощность в достаточно широких пределах.

- Пиковая часть графика: Кратковременные, но значительные пики нагрузки. Для их покрытия требуются самые маневренные генерирующие мощности, способные быстро запускаться и набирать мощность. Идеальным решением здесь являются гидроэлектростанции (ГЭС) и гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС). В период паводка, чтобы избежать холостого сброса воды через плотины, мощность ГЭС в базовой части графика максимально увеличивают, вытесняя часть КЭС в полупиковую зону.

Такое планирование позволяет не только оптимизировать затраты на топливо, но и грамотно планировать график ремонтов оборудования. Агрегаты ГЭС, как правило, выводят в ремонт зимой, когда приток воды минимален, а блоки ТЭС и АЭС — весной и летом, во время паводка и общего снижения электропотребления.

Резервы мощности в энергосистеме

Для обеспечения надежного функционирования энергосистема должна обладать достаточными резервами мощности. Важно понимать, что разница между суммарной установленной мощностью всех электростанций и текущей нагрузкой не является резервом в чистом виде. Резервы классифицируются:

- Эксплуатационный резерв (10–12%): Включает в себя:

- Ремонтный: Мощность агрегатов, находящихся в плановом или аварийном ремонте.

- Режимный (вращающийся): Мощность работающих, но недогруженных агрегатов, готовых немедленно увеличить выработку для компенсации быстрых колебаний нагрузки.

- Аварийный: Мощность агрегатов, которые могут быть запущены и введены в работу при аварийном отключении других источников.

- Хозяйственный резерв (~3%): Мощность новых, уже построенных, но еще не введенных в промышленную эксплуатацию энергоблоков.

Считается, что для стабильной работы общий резерв мощности энергосистемы должен составлять 13–15% от всей установленной мощности. Кроме того, исходя из критерия устойчивости N-1 (система должна выдерживать отказ одного, самого крупного элемента), мощность наиболее крупного энергоблока в системе не должна превышать 1,5…3% от ее общей установленной мощности. Это объясняет, почему гигантские агрегаты на 800 МВт или 1200 МВт могут быть установлены только в очень мощных, хорошо связанных энергообъединениях.

3. Регулирование частоты в энергосистемах

Частота переменного тока является ключевым индикатором качества электроэнергии и, что более важно, показателем баланса между суммарной генерируемой мощностью и суммарной мощностью потребления в реальном времени. Любое рассогласование этого баланса немедленно отражается на частоте вращения роторов всех генераторов системы, а значит, и на частоте тока. Поэтому поддержание частоты в заданных пределах — одна из важнейших задач оперативно-диспетчерского управления.

Изменение генерируемой мощности достигается путем воздействия на первичные двигатели — турбины (паровые, газовые, гидравлические), которые вращают генераторы. Этот процесс разделяется на несколько уровней регулирования.

Первичное регулирование частоты

Это первый и самый быстрый уровень защиты. Все крупные турбины на электростанциях оснащены автоматическими регуляторами скорости (АРС). Их принцип действия основан на центробежной силе: при снижении частоты (скорости вращения) регулятор автоматически увеличивает подачу энергоносителя (пара на ТЭС/АЭС или воды на ГЭС), заставляя турбину наращивать мощность. При повышении частоты происходит обратный процесс. Таким образом, АРС оказывают стабилизирующее, демпфирующее воздействие на систему.

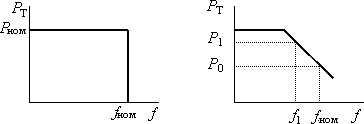

Характеристика регулятора скорости может быть астатической или статической (см. Рис. 1). Астатическая характеристика (а) подразумевает, что после отклонения регулятор вернет частоту точно к номинальному значению. Однако на практике реализовать такую систему для множества параллельно работающих генераторов крайне сложно, так как это привело бы к неконтролируемым перетокам нагрузки между ними. Поэтому все реальные регуляторы имеют статическую характеристику (б), которая предполагает, что новому значению нагрузки будет соответствовать новое, немного отличное от номинала, значение установившейся частоты.

а б

Рис. 1. Характеристики регулятора скорости турбины: а – астатическая; б – статическая

Наклон статической характеристики называется статизмом (или крутизной, К). Для тепловых станций он обычно составляет 4-5% (К = 15…20% в обратных единицах), для гидравлических — 2-4% (К = 25…50%). Первичное регулирование — это автоматический и непрерывный процесс, в который персонал станций и диспетчеры не вмешиваются.

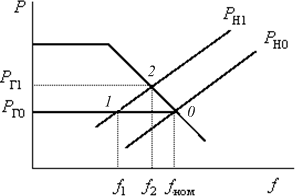

На Рис. 2 показан процесс первичного регулирования. В исходной точке 0 существует баланс: генерируемая мощность Рг0 равна нагрузке Рн0 при номинальной частоте fном. При резком увеличении нагрузки до РН1, частота начинает снижаться. Регуляторы скорости всех турбин в системе реагируют и увеличивают впуск энергоносителя, повышая генерацию. Новый баланс Рг1 = Рн1 устанавливается в точке 2 при новом значении частоты f2, которая ниже номинальной.

Рис. 2. Процесс первичного регулирования частоты

Вторичное регулирование частоты

Если после срабатывания первичного регулирования отклонение частоты (f2 от fном) выходит за допустимые пределы, в действие вступает вторичное регулирование, также известное как АРЧМ (автоматическое регулирование частоты и мощности). Его задача — восстановить частоту до номинального значения и вернуть межсистемные перетоки мощности к плановым значениям.

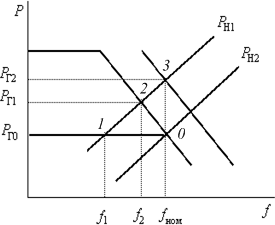

В отличие от первичного регулирования, в котором участвуют все станции, для вторичного выделяются специальные, наиболее маневренные электростанции (обычно крупные ГЭС). Центральный регулятор, находящийся в диспетчерском центре, посылает им команды на дополнительное изменение мощности. Это приводит к параллельному сдвигу их статической характеристики (см. Рис. 3) до тех пор, пока частота не вернется к номинальному значению в точке 3. Мощность регулирующего генератора при этом возрастает до РГ2, а остальные станции возвращаются к своей первоначальной нагрузке.

Рис. 3. Совместное действие первичного и вторичного регулирования частоты

Нормативные требования к качеству частоты

Частота является нормируемым показателем качества электроэнергии. Согласно действующему межгосударственному стандарту ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения», стандартное значение частоты должно находиться в пределах 50 ± 0,2 Гц в течение 95% времени интервала в одну неделю. Долгосрочные отклонения не должны превышать 50 ± 0,4 Гц.

Столь жесткие требования обусловлены тем, что от стабильности частоты напрямую зависит скорость вращения асинхронных двигателей, составляющих основу промышленных нагрузок. Снижение частоты ведет к падению производительности насосов, вентиляторов, конвейеров и другой техники.

Противоаварийная автоматика (АЧР)

Наиболее опасными для энергосистемы являются аварии, связанные со значительным дефицитом активной мощности (например, отключение крупной электростанции или ЛЭП), которые приводят к лавинообразному снижению частоты. Для предотвращения коллапса системы (блэкаута) используется система автоматической частотной разгрузки (АЧР). Это многоступенчатая система, которая при снижении частоты до определенных уставок автоматически отключает группы потребителей (начиная с наименее ответственных). Цель АЧР — быстро восстановить баланс мощности, пожертвовав частью нагрузки, чтобы спасти всю систему. Устройства АЧР действуют за секунды, так как у оперативного персонала просто нет времени на реакцию.

4. Надежность и устойчивость функционирования энергосистем

Надежность и устойчивость — это два фундаментальных свойства, определяющих качество работы энергосистемы. Хотя эти понятия тесно связаны, они описывают разные аспекты ее функционирования.

Надежность — это свойство системы электроснабжения (СЭС) обеспечивать бесперебойное снабжение потребителей электроэнергией установленного качества в необходимом объеме. Это, по сути, способность системы противостоять отказам ее элементов и выполнять свои функции в долгосрочной перспективе.

Устойчивость — это способность системы возвращаться к установившемуся режиму работы после различных возмущений (коротких замыканий, отключений линий и т.д.). Если после возмущения система не распадается на части и параметры режима (напряжение, частота) возвращаются к приемлемым значениям, она считается устойчивой.

Основные методы повышения надежности СЭС

Обеспечение надежности — это комплексная задача, решаемая на всех этапах жизненного цикла системы, от проектирования до эксплуатации. Ключевые направления:

- Резервирование: Использование резервных источников питания, параллельных линий электропередачи, трансформаторов.

- Секционирование: Разделение электрической сети на участки с помощью коммутационных аппаратов, что позволяет локализовать повреждение и сохранить в работе неповрежденные части сети.

- Повышение надежности элементов: Применение более качественного и долговечного оборудования, кабелей, изоляторов.

- Совершенствование релейной защиты и автоматики (РЗА): Быстродействующая и селективная РЗА способна мгновенно выявить и отключить поврежденный элемент, предотвращая развитие аварии.

- Качество технического обслуживания: Регулярная диагностика, планово-предупредительные ремонты и высокий профессионализм эксплуатационного персонала.

Категории электроприемников по надежности

Для дифференцированного подхода к обеспечению надежности, все потребители электроэнергии, согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), делятся на три категории:

- Электроприемники I категории

- Это потребители, перерыв в электроснабжении которых может привести к опасности для жизни людей, значительному экономическому ущербу, повреждению дорогостоящего оборудования или нарушению сложных технологических процессов. Примеры: больницы, системы жизнеобеспечения, опасные производства. Они должны питаться от двух независимых взаимно резервирующих источников. Перерыв в питании допускается лишь на время автоматического ввода резерва (АВР), то есть на доли секунды.

Из этой категории выделяется особая группа I категории (операционные, реанимационные, системы аварийной остановки ядерных реакторов), для которых требуется третий, автономный источник питания (например, дизель-генератор или ИБП).

- Электроприемники II категории

- Потребители, перерыв в электроснабжении которых вызывает массовый недоотпуск продукции, простои производства, нарушение жизнедеятельности большого числа людей. Примеры: крупные промышленные предприятия, многоквартирные дома, школы. Они также должны питаться от двух независимых источников, но перерыв допустим на время, необходимое дежурному персоналу для ручного включения резервного питания.

- Электроприемники III категории

- Все остальные потребители, не подпадающие под первые две категории. Примеры: небольшие магазины, дачные поселки, склады. Для них допускается питание от одного источника, а перерыв в электроснабжении на время ремонта может достигать 24 часов.

Под независимыми источниками понимаются такие источники, на которых при исчезновении напряжения на одном из них, напряжение на другом сохраняется в пределах нормы. На практике это могут быть две разные секции шин одной подстанции, питающиеся от разных трансформаторов, или две разные подстанции.

Сравнительная характеристика основных типов электростанций в энергосистеме

| Тип электростанции | Роль в покрытии графика нагрузки | Маневренность (скорость изменения мощности) | Капитальные затраты | Себестоимость энергии (топливная составляющая) | Экологическое воздействие |

|---|---|---|---|---|---|

| АЭС (Атомная) | Базовая нагрузка | Очень низкая | Очень высокие | Очень низкая | Проблема радиоактивных отходов, тепловое загрязнение водоемов. |

| ТЭС (Тепловая, КЭС) | Базовая и полупиковая нагрузка | Средняя | Средние | Высокая (зависит от цены на топливо) | Выбросы CO2, оксидов серы и азота. |

| ТЭЦ (Теплоэлектроцентраль) | Базовая нагрузка (по тепловому графику) | Низкая | Высокие | Низкая (за счет комбинированной выработки) | Выбросы CO2 и других загрязняющих веществ. |

| ГЭС (Гидравлическая) | Пиковая и полупиковая нагрузка, регулирование частоты | Очень высокая | Высокие | Нулевая | Затопление территорий, изменение экосистем рек. |

| СЭС/ВЭС (Солнечная/Ветровая) | Переменная, зависит от погоды | Неуправляемая (без накопителей) | Средние | Нулевая | Занятие больших площадей, визуальное и шумовое (для ВЭС) воздействие. |

Интересные факты об энергосистемах

- Эффект домино: Крупнейшие системные аварии (блэкауты) почти никогда не происходят из-за отказа одного элемента. Они являются результатом «каскадного развития» — цепной реакции, когда отключение одной линии или станции вызывает перегрузку и отключение соседних, и так по нарастающей.

- Частота 50 Гц не случайна: Выбор частоты 50 Гц (в Европе и России) и 60 Гц (в Северной Америке) в конце XIX века был инженерным компромиссом. Более высокие частоты позволяли делать трансформаторы и двигатели компактнее, но приводили к большим потерям в линиях электропередачи. 50-60 Гц оказались «золотой серединой».

- Невидимый дирижер: Частота переменного тока едина на всей огромной территории синхронно работающей энергосистемы. Это означает, что ротор турбины на ГЭС в Сибири и ротор электродвигателя на заводе в Москве в каждый момент времени вращаются строго синхронно.

- Энергия не хранится: В традиционной энергосистеме практически нет накопителей электроэнергии. В любой момент времени вся произведенная энергия должна быть равна всей потребленной. Баланс поддерживается ежесекундно диспетчерами, что делает управление энергосистемой одной из самых сложных логистических задач в мире.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

- В: Почему нельзя просто выработать больше электроэнергии, «про запас»?

- О: Электроэнергию в промышленных масштабах практически невозможно складировать. Если генерация превысит потребление, избыточная энергия пойдет на ускорение роторов турбин, что вызовет рост частоты в сети до опасных значений. Если потребление превысит генерацию — частота начнет падать. Баланс должен соблюдаться в реальном времени.

- В: Что такое активная и реактивная мощность?

- О: Активная мощность (измеряется в Ваттах, Вт) совершает полезную работу: нагрев, освещение, вращение двигателя. Реактивная мощность (измеряется в вольт-амперах реактивных, вар) не совершает работы, но необходима для создания электромагнитных полей в двигателях, трансформаторах и линиях. Ее избыток или недостаток приводит к дополнительным потерям и падению напряжения в сети.

- В: Как на работу энергосистемы влияют возобновляемые источники (солнце, ветер)?

- О: Они создают серьезные вызовы. Их выработка непостоянна и труднопрогнозируема, что усложняет поддержание баланса мощности. Кроме того, в отличие от традиционных генераторов с массивными турбинами, они не обладают механической инерцией, которая помогает сглаживать резкие изменения частоты. Это требует развития новых технологий регулирования и систем накопления энергии.

- В: Что такое «блэкаут»?

- О: Блэкаут (blackout) — это полная системная авария с массовым погашением потребителей на большой территории. Он возникает в результате каскадного развития аварии, когда противоаварийная автоматика не справляется с нарушением, и система теряет устойчивость.

Заключение

Современная электроэнергетическая система является одним из самых сложных и масштабных творений человечества. Ее надежная и эффективная работа — результат не только совершенства технологий генерации и передачи энергии, но и сложнейших алгоритмов управления, регулирования и защиты. Понимание принципов распределения нагрузки, методов регулирования частоты и подходов к обеспечению надежности позволяет оценить всю глубину инженерной мысли, стоящей за таким привычным для нас благом, как электричество. В будущем перед отраслью стоят новые вызовы, связанные с цифровизацией (создание «умных сетей» Smart Grid), интеграцией возобновляемых источников энергии и изменением структуры потребления, что потребует разработки еще более совершенных методов управления и регулирования.