В ландшафте современного мегаполиса небоскрёбы и уникальные архитектурные сооружения уже давно перестали быть просто строениями. Это сложные, многофункциональные инженерные экосистемы, чья высота (часто превышающая 75 метров) и конструктивная сложность требуют принципиально нового подхода к обеспечению безопасности. Если ранее комплексный мониторинг был прерогативой промышленных объектов и сооружений специального назначения, то сегодня он становится неотъемлемой частью жизненного цикла гражданских зданий.

Контроль состояния такого объекта — это комплексная задача. Она охватывает всё: от целостности несущего каркаса и отдельных узлов до поведения грунтового основания и стабильности инженерных сетей. Все эти компоненты неразрывно связаны. Поэтому современная система мониторинга — это не просто набор датчиков, а интегрированная цифровая платформа, объединяющая передовое оборудование и выверенные методики анализа данных. Ключевой задачей при её создании является оптимальный подбор технических решений, способных обеспечить всесторонний контроль за состоянием как надземной, так и подземной частей здания в режиме реального времени.

1. Мониторинг НДС несущих конструкций высотных зданий: Новые вызовы и решения

Необходимость внедрения систем инструментального мониторинга сегодня закреплена на законодательном уровне. Например, ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» является основополагающим документом, регламентирующим эти процессы. Требования также детализированы в региональных нормативах, таких как Московские Городские Строительные Нормы (МГСН 4.19-2005), которые де-факто стали стандартом для строительства высотных комплексов по всей России. В то же время, международные нормативы (США, Европа), признавая важность наблюдений, часто не содержат конкретных предписаний по методологии, оставляя выбор инженерам. Этот пробел заполняется благодаря стремительному развитию технологий: цифровой обработке сигналов, новым типам датчиков и инновационным методикам анализа, что позволяет для каждого конкретного объекта подобрать оптимальную и экономически обоснованную конфигурацию системы мониторинга.

Проблемы традиционных подходов в высотном строительстве

Ключевой аспект безопасной эксплуатации небоскрёбов — это непрерывный контроль напряжённо-деформированного состояния (НДС) их несущих конструкций. В уже эксплуатируемом здании доступ к большинству элементов каркаса — колоннам, балкам, диафрагмам жёсткости — закрыт отделочными материалами и инженерными коммуникациями. Это делает применение традиционных методов визуального и инструментального обследования крайне затруднительным и дорогостоящим.

Более того, механика деформаций высотного здания кардинально отличается от зданий малой и средней этажности. Если для последних основной источник деформаций — это неравномерные осадки фундамента, то для небоскрёбов на первый план выходят динамические нагрузки: ветровое давление, крены и общие колебания конструкции. Это приводит к тому, что потенциальные зоны накопления деформационных повреждений могут возникать практически в любой точке здания, а не только в его основании. Классические методы обследования, требующие последовательного осмотра огромного количества конструктивных элементов, становятся экономически нецелесообразными из-за колоссальной трудоёмкости.

Динамические методы: Плюсы и минусы «прослушивания» зданий

В последние десятилетия для оценки состояния зданий активно применяются динамические методы зондирования, основанные на анализе собственных колебаний сооружения, в частности, на измерении их периодов и логарифмических декрементов. Идея проста: любое изменение в жёсткости конструкции (например, появление трещины) влияет на то, как здание колеблется.

Однако для высотных зданий эффективность этого подхода резко снижается. С увеличением массы и высоты сооружения вклад локального изменения НДС (например, в одной колонне на 30-м этаже) в общие динамические характеристики всей системы становится исчезающе малым, сравнимым с погрешностью измерений. Чтобы уловить такие незначительные изменения, требуется высочайшая точность, достижению которой мешает множество факторов:

- Уровень и характер фонового динамического воздействия (микросейсмы, ветер).

- Погрешность повторной установки измерительных приборов.

- Влияние погодных условий (температура, влажность).

- Уровень техногенного шума во время измерений.

- Алгоритмы обработки данных для выделения искомых параметров.

Даже если удаётся зафиксировать изменение периода колебаний, этот метод не даёт ответа на главный вопрос: где именно произошли изменения? Он лишь сигнализирует о необходимости проведения полномасштабного и дорогостоящего традиционного обследования всего здания.

Сейсмометрический мониторинг: Современный стандарт точности и локализации

Более совершенной и информативной технологией является сейсмометрический мониторинг. Для его реализации используются высокочувствительные приборы: деформографы, наклономеры и сейсмометры (акселерометры, велосиметры). Методика позволяет получить «мгновенный снимок» динамического состояния объекта и, наблюдая за ним во времени, выявить тончайшие аномалии в поведении конструкций и их взаимодействии с грунтовым основанием.

Важнейшее преимущество сейсмометрических методик — их гибкость. Схемы наблюдений могут быть как очень простыми (один датчик в ключевой точке), так и распределенными по всему зданию. Они позволяют не только измерять абсолютные величины ускорений, но и, при правильной обработке данных, строить сложные динамические модели здания.

Для комплексного обследования здания применяются датчики, работающие в частотном диапазоне от 0,2 Гц. Нижняя граница этого диапазона критически важна, так как именно она позволяет регистрировать основные тона собственных колебаний высотных зданий и оценивать изменения в состоянии несущих конструкций и даже физические характеристики грунтов основания (модули упругости, параметры нелинейности).

Можно выделить три основных подхода к сейсмометрическому мониторингу, различающихся по способу возбуждения колебаний:

- С искусственными источниками: Колебания вызываются калиброванными ударами или вибраторами. Основной недостаток — сложность создания идентичного воздействия для сопоставимости результатов и трудность возбуждения низких частот (ниже 1 Гц), которые как раз и характерны для основных тонов колебаний небоскрёбов.

- На основе анализа микросейсм: Регистрируются естественные фоновые колебания грунта. Путем корреляционной обработки сигналов с разных датчиков выявляются собственные частоты здания. Существует риск ошибочного включения в анализ колебаний, наведенных от соседних сооружений.

- На основе пульсаций атмосферного давления: Этот метод использует ветер как естественный и постоянно действующий источник возбуждения. Одновременно регистрируются микроколебания здания (по трём осям X, Y, Z) и пульсации атмосферного давления (микробарографом). Совместный анализ позволяет точно выделить собственные колебания здания и отфильтровать помехи. Этот способ признан наиболее технологичным, экономичным и точным.

Именно последний подход был реализован на станции стационарного мониторинга 44-этажного жилого комплекса «Эдельвейс» в Москве. Многолетние наблюдения (измерения проводятся каждые 10 суток) позволили выявить интересную закономерность.

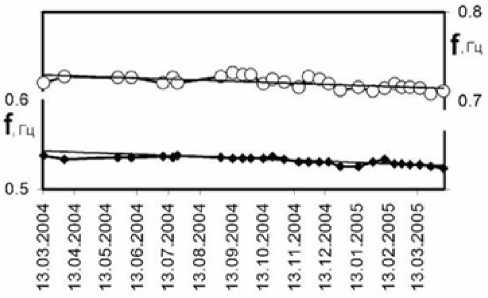

Рис. 1. Изменение во времени собственных частот основного тона колебаний здания «Эдельвейс» в горизонтальной плоскости (по осям X, Y)

На графике (рис. 1) видно, что после ввода здания в эксплуатацию его собственные частоты (0,54 Гц и 0,72 Гц по разным осям) начали систематически уменьшаться — примерно на 0,015 Гц в год. Вероятнее всего, это связано с процессом «загрузки» здания — увеличением постоянных и временных нагрузок (мебель, оборудование, люди), что является нормальным и прогнозируемым процессом.

Инновационная методика: От общей динамики к локализации дефектов

Специалистами ГУП МНИИТЭП была разработана передовая методика, позволяющая не просто фиксировать факт изменения НДС, но и точно локализовать его. Метод основан на анализе передаточных функций, построенных для различных по высоте участков здания.

Что такое передаточная функция в данном контексте? Это отношение спектров мощности сигналов, зарегистрированных в двух точках. В одной точке (например, на 5-м этаже) создается широкополосный импульс (контролируемое динамическое воздействие), а в другой (например, на 10-м, 15-м и т.д. этажах) регистрируется отклик — то, как этот импульс прошел через конструкции. Полученная передаточная функция является уникальной «подписью» НДС именно этого участка здания.

Любое изменение этой «подписи» (изменение коэффициентов усиления на разных частотах) однозначно свидетельствует об изменении НДС конструкций между точками измерения. Таким образом, удается локализовать проблемную зону с точностью до нескольких этажей (обычно измерения производят через каждые 5 этажей). После этого для детального анализа уже не требуется обследовать всё здание — достаточно провести традиционное обследование на выявленном участке, чтобы определить причину и степень опасности изменений.

Автоматизированная станция мониторинга: «Нервная система» небоскрёба

На основе этой методики была создана стационарная автоматизированная станция мониторинга. Это модульная и масштабируемая система, которую можно сравнить с нервной системой здания.

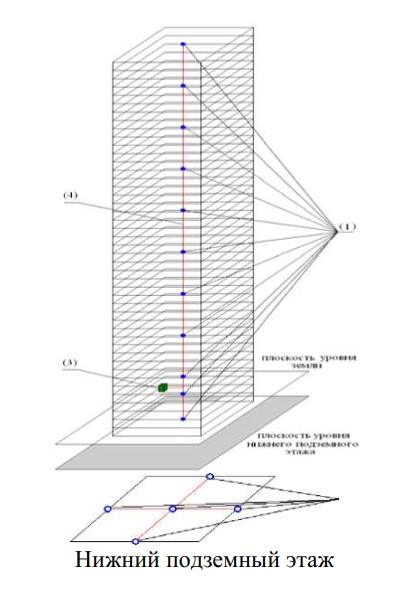

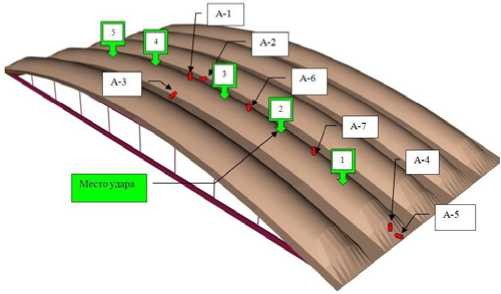

Рис. 2. Схема расположения измерительных пунктов станции мониторинга деформационного состояния строительных конструкций зданий (• — измерительный пункт, в котором производятся трёхкомпонентные измерения ускорений; о — измерительный пункт, в котором производятся измерения наклонов здания)

Её ключевые компоненты (рис. 2):

- Измерительные пункты (1): Устанавливаются на несущих конструкциях через определённое количество этажей, как правило, по одной вертикальной оси вблизи ядра жёсткости. Оснащены высокочувствительными трёхкомпонентными акселерометрами, способными регистрировать ускорения от 10-5 м/с2 в частотном диапазоне 0,5–50 Гц.

- Пункты контроля кренов (2): Располагаются на нижних и подземных уровнях. Оснащены датчиками наклона (инклинометрами), которые с высокой точностью (до ±3″) измеряют углы наклона фундамента.

- Центр сбора и обработки информации (3): Персональный компьютер со специализированным программным обеспечением, куда стекаются данные со всех датчиков.

- Система связи (4): Обеспечивает надёжную передачу данных по промышленному интерфейсу RS-485.

Программное обеспечение станции (пакет ПРДП, написанный на WinAPI и C++) позволяет не только управлять системой и визуализировать данные в реальном времени, но и проводить сложную цифровую обработку: фильтрацию, спектральный анализ, деконволюцию и расчёт динамических параметров. Синхронная регистрация сигналов со всех датчиков дает полную картину поведения здания при ветровых и сейсмических воздействиях.

Согласно нормативным требованиям (например, МГСН 19-05), в первые три года эксплуатации мониторинг НДС должен проводиться 2-3 раза в год, а в дальнейшем — ежегодно. Такой подход обеспечивает раннюю диагностику потенциальных проблем и позволяет принимать превентивные меры, значительно повышая безопасность и продлевая жизненный цикл здания.

2. Мониторинг технического состояния уникальных зданий и сооружений

Понятие «уникальные здания» охватывает не только небоскрёбы, но и объекты со сложной архитектурой, исторические памятники, большепролётные покрытия (стадионы, выставочные павильоны) и другие сооружения, чьё конструктивное решение не является типовым. Мониторинг таких объектов регламентируется ГОСТ 31937-2011 и требует индивидуального подхода, основанного на специально разработанной программе.

Цель мониторинга здесь та же — своевременное обнаружение негативных тенденций в НДС конструкций и грунтов основания, которые могут привести к переходу объекта в ограниченно работоспособное или аварийное состояние. Как и в случае с высотными зданиями, доступ к несущим конструкциям здесь часто ограничен, что делает автоматизированные стационарные системы мониторинга (АССМ) практически безальтернативным решением.

Современная АССМ для уникального объекта должна:

- Проводить комплексную обработку и анализ разнородных данных (динамических, деформационных, геодезических).

- Сравнивать измеренные параметры с предельными значениями, заложенными в проектной и математической моделях.

- Предоставлять информацию для раннего выявления негативных тенденций и точной локализации проблемных участков.

После локализации потенциально опасной зоны проводится её детальное обследование, по результатам которого принимается решение о необходимости ремонта или усиления конструкций.

Кейс №1: Динамическая диагностика Кронштадтского Морского собора

Кронштадтский Морской собор — уникальный памятник архитектуры со сложной конструктивной схемой. Для оценки его технического состояния в 2005 и 2009 годах проводились динамические испытания с целью сравнения пространственной жёсткости здания в разные периоды времени.

а ) б)

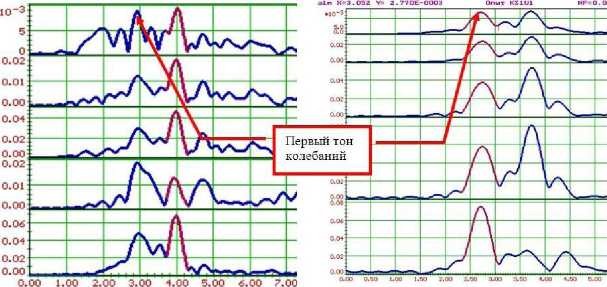

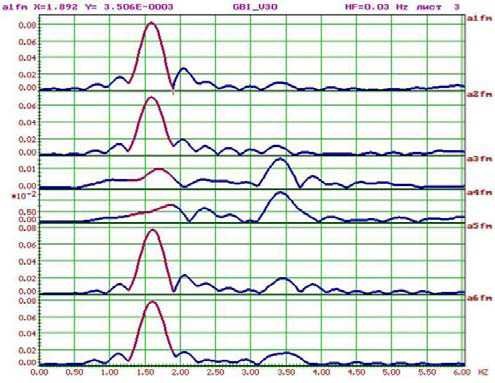

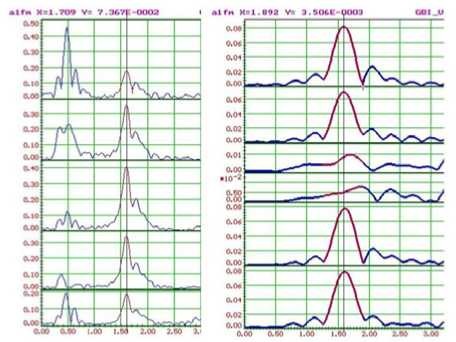

Рис. 3. Амплитудный спектр: а — измерения 2005 г.; б — измерения 2009 г.

Результаты сравнительного анализа (рис. 3) показали тревожную динамику:

- Собственная частота колебаний в продольном направлении осталась практически неизменной (≈3,0 Гц).

- Собственная частота в поперечном направлении снизилась на 12% (с 3,08 Гц до 2,7 Гц), что эквивалентно снижению жёсткости на 17%.

- Частота крутильных колебаний снизилась на 7%.

Формальный подход, основанный лишь на фиксации изменения частоты, согласно требованиям ряда нормативных документов, потребовал бы просто провести повторное обследование через несколько лет. Однако более глубокий анализ, включающий построение форм колебаний, позволил получить гораздо больше информации.

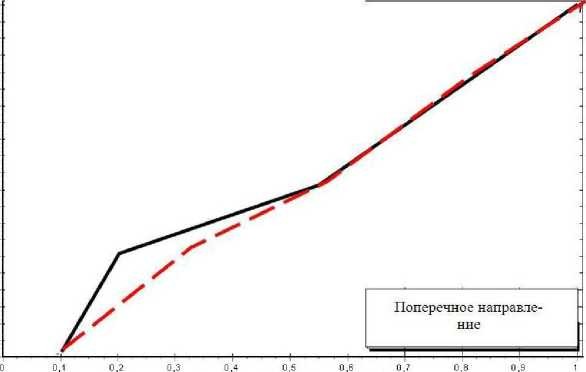

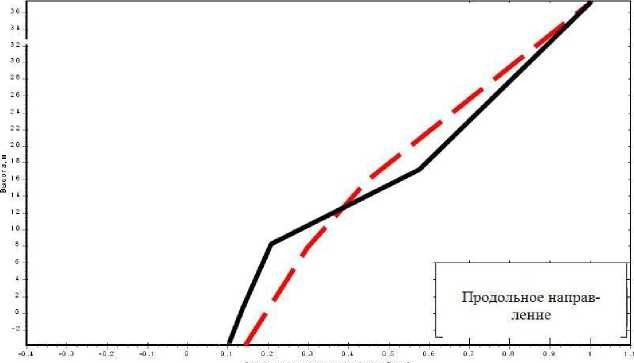

Рис. 4. Эпюры колебаний сооружения по первому тону (поперечное направление). — (2,7 Гц) — 2009 г., — (3,08 Гц) 2005 г.

Рис. 5. Эпюры колебаний сооружения по первому тону (продольное направление):- (3,0 Гц) — 2009 г., — (3,01 Гц) 2005 г.

Анализ эпюр (форм) колебаний (рис. 4 и 5) показал, что основное снижение жёсткости произошло в уровне от 0 до 16 метров. Это позволило выдвинуть обоснованную гипотезу: произошла потеря связи основного объёма здания с боковыми лестничными клетками, выполняющими роль контрфорсов. Вероятно, вертикальные трещины в местах их соединения, которые в марте 2005 года были заполнены льдом («заморожены»), к лету 2009 года освободились от него, что и привело к увеличению податливости в поперечном направлении. Этот пример наглядно демонстрирует, что анализ форм колебаний, а не только их частот, является мощнейшим диагностическим инструментом.

Кейс №2: Мониторинг сводов-оболочек цеха ЖБИ

Другим примером является мониторинг уникальных сводов-оболочек покрытия цеха в Санкт-Петербурге. Конструкция представляет собой пять бочарных сводов длиной 100 м. Динамические испытания проводились в 2004 и 2010 годах для объективной оценки технического состояния.

Измерения проводились по идентичным схемам, а состояние оценивалось путем сравнения периодов собственных колебаний. Как известно из практики, снижение частоты по первой форме колебаний обычно говорит об изменении условий опирания конструкции, а по более высоким формам — о деградации материала (например, потере прочности бетона).

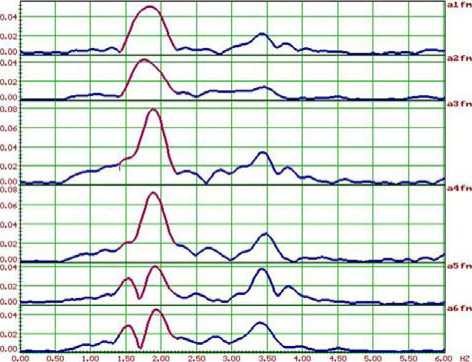

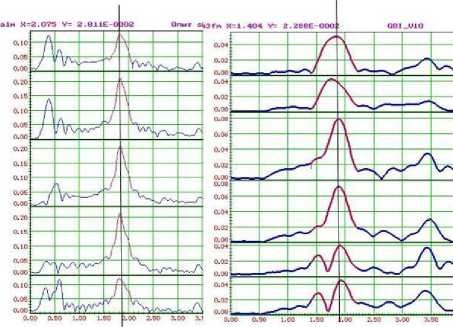

Рис. 7. Модули спектров Фурье на частоте 2,0 Гц

Рис. 8. Модули спектров Фурье на частоте 1,68 Гц

Рис. 9. Модули спектров колебаний оболочки на частоте 1,59 Гц (2004 г.) и 1,60 Гц (2010 г.)

Рис. 10. Модули спектров колебаний оболочки на частоте 1,85 Гц (2004 г.) и 1,90 Гц (2010 г.)

Анализ результатов (рис. 7-10) показал, что значения собственных частот, полученные в 2010 году, не ниже, а в некоторых случаях даже незначительно выше данных 2004 года (различия находятся в пределах погрешности измерений). Это позволило сделать однозначный вывод: за 6 лет эксплуатации существенного снижения жёсткостных характеристик и деградации материала конструкций покрытия не произошло, и их техническое состояние остаётся работоспособным.

Заключение: От фиксации к прогнозированию

Рассмотренные примеры убедительно доказывают высокую эффективность динамических методов для мониторинга технического состояния зданий. В то же время они подчёркивают, что нормативная база, в частности ГОСТ 31937-2011, задавая общие рамки, должна дополняться более гибкими и информативными методиками. Простого измерения частот колебаний по трём осям недостаточно. Для глубокой диагностики необходимо анализировать формы (эпюры) колебаний, которые позволяют локализовать проблемные зоны.

Современный мониторинг — это переход от реактивного подхода (реагирование на уже появившиеся дефекты) к проактивному управлению жизненным циклом объекта. Автоматизированные системы, непрерывно собирающие и анализирующие данные, позволяют не просто выявлять изменения на ранней стадии, но и прогнозировать развитие негативных процессов. Это даёт возможность своевременно принимать меры, предотвращая аварийные ситуации, оптимизируя затраты на эксплуатацию и обеспечивая максимальный уровень безопасности для людей, находящихся в этих уникальных сооружениях. В будущем, с интеграцией технологий искусственного интеллекта и машинного обучения, такие системы превратятся в полноценные «цифровые двойники» зданий, способные моделировать любые сценарии и предлагать оптимальные решения для поддержания их конструктивной надёжности.