Содержание страницы

В авангарде современного материаловедения находятся так называемые «интеллектуальные» или «умные» материалы, которые кардинально меняют наши представления о возможностях инженерии. В отличие от традиционных материалов, чьи свойства (например, прочность или электропроводность) статичны, интеллектуальные системы способны динамически реагировать на изменения во внешней среде. Они объединяют в себе три ключевые функции: сенсорную (восприятие внешних стимулов), процессорную (анализ информации и принятие решений) и исполнительную (актуатор, совершающий действие). Одним из самых ярких представителей этого класса являются материалы с эффектом памяти формы (ЭПФ).

Хотя сам феномен мартенситных превращений наблюдался и ранее, настоящим прорывом стало открытие сплава никелида титана в 1962 году Уильямом Бюлером (William J. Buehler) в Лаборатории военно-морской артиллерии США (Naval Ordnance Laboratory). Сплав получил название Нитинол (Nickel Titanium Naval Ordnance Laboratory) и продемонстрировал уникальную способность восстанавливать свою первоначальную форму после значительной пластической деформации при нагреве. Это открытие положило начало эре активного исследования и коммерческого применения материалов с ЭПФ.

Физика эффекта памяти формы: от аустенита к мартенситу

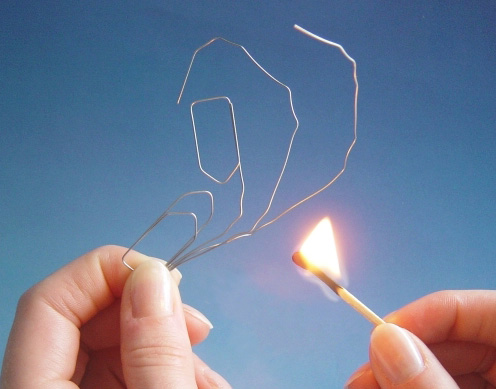

Итак, что же такое эффект памяти формы (ЭПФ)? Это уникальное физико-механическое явление, при котором материал, подвергнутый видимой пластической деформации в охлажденном состоянии, способен полностью восстановить свою исходную форму при последующем нагреве.

Представьте обычную стальную проволоку. Если согнуть ее, а затем выпрямить, она никогда сама не вернется в согнутое состояние. Сплав с ЭПФ ведет себя иначе. Секрет кроется в обратимом фазовом переходе, известном как мартенситное превращение.

Процесс «программирования» формы выглядит так:

- Заготовке из специального сплава придают нужную форму (например, сгибают проволоку под прямым углом) при высокой температуре. В этом состоянии материал находится в высокотемпературной, кристаллографически упорядоченной фазе, называемой аустенитом.

- Затем заготовку охлаждают. При достижении определенной температуры происходит фазовый переход, и структура материала превращается в низкотемпературную фазу — мартенсит. Кристаллическая решетка мартенсита обладает высокой подвижностью.

- В холодном, мартенситном состоянии проволоку можно легко деформировать, например, выпрямить. Эта деформация кажется необратимой, но на самом деле она происходит за счет переориентации кристаллов мартенсита, а не за счет необратимого смещения атомов, как в обычных металлах.

- При последующем нагреве запускается обратный процесс: мартенсит превращается обратно в аустенит. Материал «вспоминает» свою исходную, высокотемпературную структуру и с силой возвращается к первоначальной форме.

В процессе восстановления формы материал способен совершать значительную механическую работу: поднимать грузы, перемещать объекты или замыкать электрические контакты. Этот цикл нагрева-охлаждения (прямое и обратное мартенситное превращение) может повторяться тысячи и миллионы раз.

Рис. 1. Визуализация принципа работы эффекта памяти формы на примере пружины

Основные классы сплавов с эффектом памяти формы

Существует широкий спектр сплавов, демонстрирующих ЭПФ. Выбор конкретного материала диктуется требуемым температурным диапазоном, необходимым усилием, стоимостью и условиями эксплуатации.

Никелид титана (Нитинол) – золотой стандарт

Сплав Ti–Ni (нитинол) является наиболее изученным и широко применяемым благодаря уникальному сочетанию свойств: высокой коррозионной стойкости, отличной биосовместимости и способности к восстановлению больших деформаций (до 8%). Его характеристики строго регламентированы, в частности, для медицинских изделий применяются стандарты, такие как ГОСТ Р ИСО 5832-8-2010 «Имплантаты для хирургии. Металлические материалы.». К этому же классу относятся и более экзотические системы, такие как Ti–Au, Ti–Pd и Ti–Pt.

Сплавы на основе меди – экономичная альтернатива

В связи с высокой стоимостью нитинола, для многих промышленных применений были разработаны более доступные сплавы на основе меди: Сu–Аl–Ni, Сu–Zn–Аl и Сu–Аl–Мn. Их цена может быть на порядок ниже стоимости сплавов Ti-Ni. Варьируя химический состав и режимы термообработки, можно гибко настраивать температурные интервалы проявления ЭПФ в широчайших пределах — от –150 °С до +100 °С. Это делает их идеальными для производства термочувствительных приводов и регуляторов.

Ключевые технические характеристики для проектирования

Для успешного проектирования устройств на базе ЭПФ инженеру необходимо знать фундаментальные параметры используемого сплава. Эти данные ложатся в основу всех расчетов и определяют работоспособность конечного изделия.

- Величина восстанавливаемой деформации: Определяет максимальный ход или угол поворота исполнительного механизма.

- Генерируемое напряжение: Показывает, какое усилие или крутящий момент способен развить элемент при восстановлении формы, что критично для силовых приводов.

- Характеристические температуры (Ms, Mf, As, Af): Температуры начала и окончания прямого (Ms, Mf) и обратного (As, Af) мартенситных превращений. Эти точки определяют рабочий температурный диапазон устройства.

- Скорость фазового превращения: Влияет на быстродействие привода, то есть как быстро он среагирует на изменение температуры.

- Циклическая долговечность: Показывает, сколько циклов «нагрев-охлаждение» материал выдержит без деградации свойств памяти формы.

Практическое применение: от медицины до космоса

Уникальные свойства сплавов с ЭПФ открыли для них двери в самые высокотехнологичные отрасли. Сегодня они применяются повсеместно.

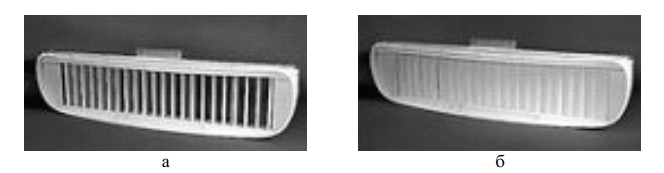

Инновации в промышленности и робототехнике

Сплавы с ЭПФ используются для создания компактных и мощных приводов, способных заменить громоздкие электродвигатели и гидравлику. Яркий пример — автоматические дефлекторы систем вентиляции, шторки которых самостоятельно меняют положение в зависимости от температуры воздуха, работая без каких-либо внешних источников питания.

Рис. 2. Дефлектор в различных рабочих положениях: а — «открыто» при высокой температуре; б — «закрыто» при низкой

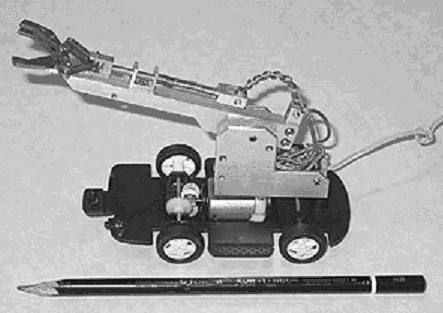

В робототехнике такие материалы позволяют создавать миниатюрные манипуляторы, имитирующие работу человеческих мышц. Разработанный мини-робот весом всего 80 грамм (габариты 80×40×50 мм) способен плавно оперировать объектами массой до 100 грамм. Плавность его движений достигается за счет того, что усилие восстановления формы зависит от температуры, а не от положения захвата, что очень напоминает принцип работы мускулов.

Рис. 3. Мини-робот с приводом на основе материалов с ЭПФ

Медицина и аэрокосмическая отрасль

Благодаря биосовместимости нитинола, он стал незаменим в медицине. Из него изготавливают:

- Сосудистые стенты: В сжатом виде стент вводится в суженный сосуд, а при достижении температуры тела он расширяется, восстанавливая просвет артерии.

- Ортодонтические дуги: Устанавливаются на зубы и под действием тепла ротовой полости создают постоянное, мягкое давление, выравнивая зубной ряд.

- Хирургические инструменты и фиксаторы для остеосинтеза.

В аэрокосмической отрасли сплавы с ЭПФ применяются для создания самораскрывающихся конструкций: антенн, солнечных панелей и рефлекторов, которые в сложенном виде занимают минимум места при запуске и автоматически разворачиваются в рабочее положение на орбите под действием солнечного тепла.

Другие области применения

- Системы защиты: Термочувствительные клапаны в противопожарных системах, размыкатели в электрических цепях.

- Неразъемные соединения: Муфты из сплава с ЭПФ в охлажденном виде имеют увеличенный диаметр, их надевают на соединяемые трубы, а при нагреве они сжимаются, создавая сверхпрочное герметичное соединение.

- Бытовая техника и автомобилестроение: Терморегуляторы, приводы клапанов. Неслучайно компания «General Motors» владеет 175 патентами на применение этих материалов.

Заключение: будущее за «интеллектуальными» материалами

Сплавы с эффектом памяти формы — это уже не научная фантастика, а реальная технология, которая находит все новые и новые применения. Постоянное расширение сфер их использования, разработка новых составов и удешевление производства открывают перед инженерами поистине безграничные горизонты. Комплексный подход, сочетающий традиционные приводы с актуаторами на основе ЭПФ, позволяет создавать уникальные, энергоэффективные и миниатюрные системы. Без сомнения, будущее робототехники, медицины и аэрокосмической индустрии неразрывно связано с дальнейшим развитием этих удивительных «интеллектуальных» материалов.