Содержание страницы

Воспламеняемость – это фундаментальное эксплуатационное свойство, которое комплексно описывает способность топлив и смазочных материалов (ГСМ) к инициированию и поддержанию горения. Этот параметр является ключевым не только для оценки эффективности работы двигателей, но и для определения уровня пожарной и взрывной опасности при хранении, транспортировке и применении нефтепродуктов. Понимание процессов воспламенения лежит в основе безопасной эксплуатации техники и промышленных объектов.

Процесс воспламенения представляет собой возникновение устойчивого очага пламени, которое является результатом цепной реакции окисления топливно-воздушной смеси. На эту сложную физико-химическую реакцию влияет множество факторов: температура и давление окружающей среды, состав горючей смеси (соотношение топлива и окислителя), а также способ инициирования горения. Для запуска процесса необходимы три ключевых условия: горючее вещество и окислитель (обычно кислород воздуха) должны находиться в парогазовой фазе, их концентрация должна быть в определенных пределах, а скорость предпламенных реакций должна самоускоряться за счет выделения тепла и образования активных химических соединений. Среди основных способов зажигания выделяют: электрическую искру, открытое пламя, контакт с раскаленной поверхностью и самовоспламенение под действием высокой температуры.

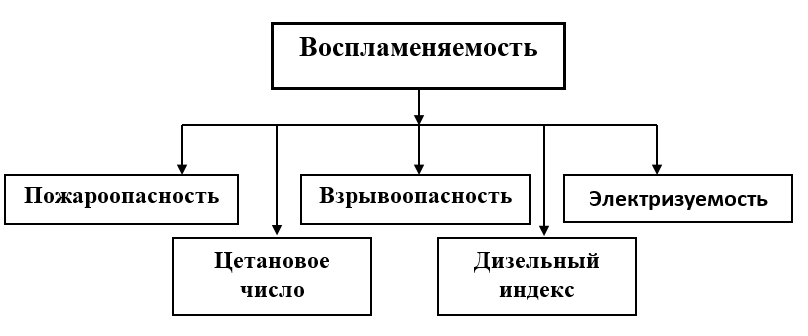

Как и другие эксплуатационные характеристики, воспламеняемость напрямую связана с целым рядом физико-химических свойств нефтепродуктов, которые и определяют их поведение в реальных условиях. Основные из них наглядно представлены на схеме ниже.

Рис. 1. Физико-химические свойства, характеризующие воспламеняемость ГСМ

1. Пожароопасность горюче-смазочных материалов: Ключевые показатели и методы контроля

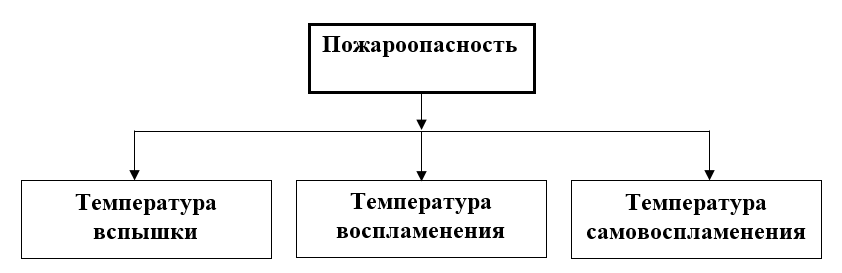

Под пожароопасностью следует понимать комплекс физико-химических свойств нефтепродукта, которые определяют его способность инициировать горение и способствовать его распространению. Неконтролируемое горение, в зависимости от скорости и окружающих условий, может перерасти в пожар — опасное диффузионное горение, наносящее значительный ущерб. Уровень пожароопасности ГСМ в различных температурных режимах эксплуатации оценивается по ряду стандартизированных показателей, представленных на рисунке 2.

Рис. 2. Показатели качества, характеризующие уровень пожароопасности ГСМ

1.1 Определение температуры вспышки: стандарт безопасности

Температура вспышки (Твсп) – это важнейший критерий безопасности, определяющий минимальную температуру нефтепродукта, при которой над его поверхностью формируется достаточное количество паров для кратковременного воспламенения от внешнего источника огня. Важно отметить, что при этой температуре концентрация паров еще недостаточна для поддержания устойчивого горения.

В зависимости от летучести продукта, испытания проводят двумя основными методами: в открытом или закрытом тигле. Выбор метода принципиален: закрытый тигель лучше имитирует условия в замкнутых резервуарах и используется для более летучих топлив (бензин, керосин), тогда как открытый — для менее летучих (масла, мазуты).

Испытания в открытом тигле

Определение температуры вспышки в открытом тигле сегодня регламентируется межгосударственным стандартом ГОСТ ISO 2592-2017 «Нефтепродукты. Определение температур вспышки и воспламенения в открытом тигле по методу Кливленда». Этот документ пришел на смену устаревшему ГОСТ 4333-87 и полностью гармонизирован с международным стандартом ISO 2592:2017.

Суть метода заключается в равномерном нагреве пробы нефтепродукта в стандартизированном открытом тигле с заданной скоростью. Через определенные температурные интервалы над поверхностью жидкости проводят зажигательным устройством до момента фиксации первой кратковременной вспышки паров.

Стандарт предусматривает использование двух основных методов испытаний, которые ранее были известны как метод Кливленда (метод А) и метод Бренкена (метод Б). В современной практике, особенно при арбитражных испытаниях, предпочтение отдается методу Кливленда как наиболее воспроизводимому.

Для проведения испытаний применяются как ручные аппараты типа ТВО, так и современные автоматические и полуавтоматические приборы (АТВО), которые обеспечивают высокую точность и минимизируют человеческий фактор.

Рис. 3. Аппараты для определения температуры вспышки в открытом тигле: ручной (А) и автоматический (Б)

Современные аппараты типа АТВО (Б, рис. 3) автоматизируют весь процесс: от программного нагрева и искрового поджига до точной фиксации вспышки, последующего тушения образца и вывода результатов на дисплей с возможностью их сохранения и печати.

За температуру вспышки принимается показание термометра в момент появления отчетливого голубого пламени над поверхностью нефтепродукта. Если барометрическое давление в лаборатории существенно отличается от нормального (ниже 95,3 кПа или 715 мм рт. ст.), в итоговый результат вводится поправка согласно таблице 1.

Таблица 1. Поправки к температуре вспышки при пониженном атмосферном давлении (метод с открытым тиглем)

| Диапазон барометрического давления, кПа (мм рт. ст.) | Корректирующая поправка, 0С |

| от 95,3 до 88,7 (от 715 до 665) | +2 |

| от 88,6 до 81,3 (от 664 до 610) | +4 |

| от 81,2 до 73,3 (от 609 до 550) | +6 |

Испытания в закрытом тигле

Для летучих нефтепродуктов используется метод определения температуры вспышки в закрытом тигле, который в настоящее время регулируется стандартом ГОСТ ISO 2719-2017 «Нефтепродукты и другие жидкости. Определение температуры вспышки. Методы с применением аппарата Пенски-Мартенса с закрытым тиглем» (заменил ГОСТ 6356-75).

Сущность метода заключается в нагревании пробы в герметично закрытом тигле при постоянном перемешивании. Через заданные температурные интервалы крышка тигля автоматически приоткрывается для введения источника зажигания. Самая низкая температура, при которой происходит вспышка паровоздушной смеси, фиксируется как температура вспышки.

Для этих испытаний применяются аппараты типа ТВЗ (ручные) и АТВЗ (автоматические), которые обеспечивают строгое соблюдение условий анализа.

Рис. 4. Аппараты для определения температуры вспышки в закрытом тигле

Итоговое значение температуры вспышки корректируется с учетом отклонения барометрического давления от стандартного (101,325 кПа или 760 мм рт. ст.). Поправка (Δt) рассчитывается по одной из формул:

Δt = 0.25 * (101.3 — P) (29)

Δt = 0.025 * (1013 — P) (30)

Δt = 0.033 * (760 — P) (31)

где P – фактическое барометрическое давление в кПа (29), мбар (30) или мм рт. ст. (31).

Для удобства расчетов можно использовать готовые поправочные значения из таблицы 2.

Таблица 2. Расчетные поправки к температуре вспышки для приведения к стандартному давлению 101,3 кПа (760 мм рт. ст.)

| Фактическое барометрическое давление | Поправка, 0С | ||

| кПа | мбар | мм рт. ст. | |

| 84,8 – 88,4 | 848 – 884 | 636 – 663 | +4 |

| 88,5 – 92,1 | 885 – 921 | 664 – 691 | +3 |

| 92,2 – 95,7 | 922 – 957 | 692 – 718 | +2 |

| 95,8 – 99,4 | 958 – 994 | 719 – 746 | +1 |

| 99,5 – 103,1 | 995 – 1031 | 747 – 773 | 0 |

| 103,2 – 106,8 | 1032 – 1068 | 774 – 801 | -1 |

1.2 Определение температуры воспламенения

Температура воспламенения – это показатель пожароопасности, характеризующий минимальную температуру, при которой нефтепродукт не просто вспыхивает, а загорается от источника зажигания и устойчиво горит не менее 5 секунд. Этот параметр всегда выше температуры вспышки и указывает на способность продукта поддерживать горение.

Определение этого показателя проводится по тому же стандарту, что и для вспышки в открытом тигле — ГОСТ ISO 2592-2017.

Сущность метода заключается в продолжении нагрева пробы после фиксации температуры вспышки. Испытание продолжается до тех пор, пока пары нефтепродукта не загорятся и не будут гореть устойчивым пламенем в течение как минимум 5 секунд.

Аппаратура и условия проведения испытаний полностью аналогичны определению температуры вспышки в открытом тигле. Поправка на барометрическое давление также вводится в соответствии с данными из таблицы 1.

1.3 Определение температуры самовоспламенения

Температура самовоспламенения представляет собой наименьшую температуру вещества, при которой происходит его зажигание в отсутствие внешнего источника огня (искры или пламени) исключительно за счет внутренних самоускоряющихся экзотермических реакций окисления. Этот параметр критически важен для оценки безопасности технологических процессов.

Значение температуры самовоспламенения используется для:

- Присвоения группе взрывоопасности смеси согласно ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017).

- Выбора соответствующего типа взрывозащищенного электрооборудования.

- Разработки мер по обеспечению пожарной и взрывной безопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования» и ГОСТ Р 12.3.047-2012 ССБТ «Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля».

- Включения в нормативно-техническую документацию на продукцию.

Суть метода определения заключается во введении точно отмеренного количества испытуемого продукта в нагретую до известной температуры колбу и визуальной фиксации факта самовоспламенения. Путем варьирования температуры испытаний находят ее минимальное значение, при котором наблюдается горение.

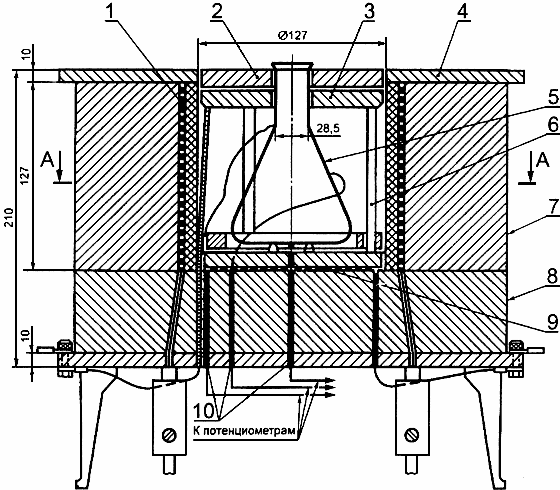

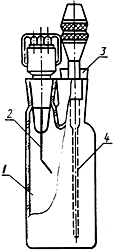

Для испытаний используется специализированный аппарат, схема которого показана на рис. 5.

|

Рис. 5. Принципиальная схема устройства для определения температур самовоспламенения нефтепродуктов: 1 – основной нагреватель; 2 – кольцо крышки; 3 – обогреватель горловины; 4 – крышка из огнеупорного материала; 5 – колба вместимостью 200 см3; 6 – керамическая опора; 7 – поддерживающий цилиндр; 8 – электрический тигель печи; 9 – основной нагреватель; 10 – термопары |

Точность и калибровка установки проверяются с использованием эталонных веществ с известными температурами самовоспламенения.

Таблица 3. Эталонные вещества для калибровки прибора

| Эталонное вещество | Температура самовоспламенения, 0С |

| н-Гептан (C7H16) | 220 |

| Этиленгликоль (C2H6O2) | 410 |

| Бензол (C6H6) | 560 |

Процедура испытаний многоэтапна и направлена на точное определение минимальной температуры самовоспламенения. После каждого введения пробы колба продувается сухим воздухом, а оператор фиксирует не только факт возгорания, но и период индукции — время от введения пробы до появления пламени. Если пламя не появляется в течение 5 минут, опыт считается отрицательным.

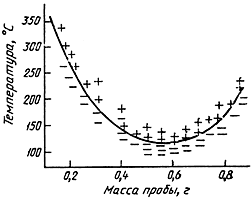

Весь процесс делится на четыре этапа: предварительный поиск диапазона температур, определение оптимального объема пробы, который воспламеняется легче всего (рис. 6), заключительные испытания с малым шагом по температуре (2 °С) и подтверждающие тесты для верификации результата.

Рис. 6. График зависимости температуры самовоспламенения от массы пробы

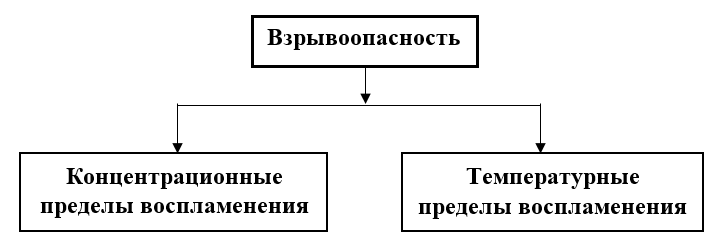

2. Взрывоопасность горюче-смазочных материалов

Взрывоопасность – это свойство продукта, характеризующее его способность к чрезвычайно быстрому, взрывному распространению пламени. В отличие от пожара, взрыв (дефлаграционное горение) происходит в предварительно перемешанной смеси горючего с окислителем и характеризуется скачкообразным ростом давления.

Показатели, описывающие взрывоопасность (рис. 7), устанавливают критические пределы, за которыми возникновение взрыва становится вероятным.

Рис. 7. Показатели качества, характеризующие уровень взрывоопасности паров горюче-смазочных материалов

2.1 Определение концентрационных пределов распространения пламени (НКПР и ВКПР)

Концентрационные пределы распространения пламени (КПРП) – это диапазон концентраций горючего вещества в смеси с окислителем, в котором возможно распространение пламени от источника зажигания. Этот диапазон ограничен нижним (НКПР) и верхним (ВКПР) пределами. Смесь с концентрацией ниже НКПР слишком «бедная» для горения, а выше ВКПР — слишком «богатая» (не хватает окислителя).

Знание этих пределов необходимо для:

- Определения категорий помещений и производств по взрывопожарной опасности.

- Расчета безопасных концентраций паров внутри технологического оборудования.

- Проектирования эффективных систем вентиляции.

- Разработки мер пожарной безопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.004-91 и ГОСТ Р 12.3.047-2012.

Методика определения этих пределов регламентирована в ГОСТ 12.1.044-2018 (Приложение Б) «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения».

Суть метода заключается в создании в закрытом реакционном сосуде паровоздушной смеси с заданной концентрацией и ее поджигании. Факт распространения пламени по всему объему сосуда фиксируется визуально или с помощью датчиков. Путем подбора концентраций определяют минимальное и максимальное значения, при которых происходит воспламенение.

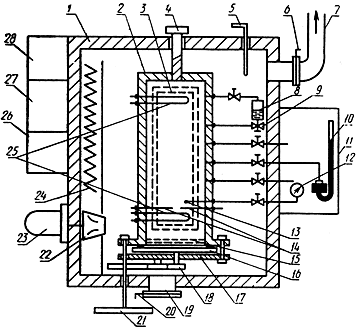

Испытания проводятся на специальной установке, показанной на рис. 8, которая позволяет точно дозировать компоненты смеси и поддерживать заданную температуру.

Рис. 8. Принципиальная схема установки для определения концентрационных пределов воспламенения нефтепродуктов: 1 – термошкаф; 2 – реакционный сосуд; 3 – смотровое окно; 4 – продувочный патрубок; 5 – термоэлектропреобразователь; 6 – задвижка; 7 – вентиляционный патрубок; 8 – испаритель; 9 – вентиль; 10 – манометр; 11 – пневмопульт; 12 – газовый термометр; 13 – датчик термометра; 14 – электроды источника зажигания

2.2 Определение температурных пределов распространения пламени

Температурные пределы распространения пламени (ТПРП) — это такие температуры жидкости, при которых ее насыщенные пары образуют над поверхностью концентрации, равные соответственно нижнему (нижний температурный предел) и верхнему (верхний температурный предел) концентрационным пределам.

Эти значения широко применяются при:

- Разработке мер пожарной безопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.004-91 и ГОСТ Р 12.3.047-2012.

- Оценке рисков при аварийных разливах горючих жидкостей.

- Расчете безопасных режимов работы оборудования.

- Включении в техническую документацию на продукцию.

Метод определения также установлен в ГОСТ 12.1.044-2018.

Суть метода состоит в термостатировании исследуемой жидкости в закрытом сосуде при заданной температуре и последующем испытании на зажигание образовавшейся паровоздушной смеси. Изменяя температуру, находят ее минимальное и максимальное значения, при которых происходит устойчивое распространение пламени.

Схема установки для определения ТПРП показана на рис. 9. В ходе испытаний экспериментально находят две температуры, отличающиеся не более чем на 2 °С, при одной из которых воспламенение происходит, а при другой — нет. За искомый предел принимают среднее арифметическое этих значений.

|

Рис. 9. Принципиальная схема устройства для определения температурных пределов распространения пламени: 1 – реакционный сосуд; 2 – зажигающее устройство; 3 – сбросной клапан; 4 – термоэлектрический преобразователь |

3. Электризуемость горюче-смазочных материалов

Электризуемость нефтепродуктов — это их способность накапливать заряды статического электричества при перекачке, фильтрации и транспортировке. Это свойство напрямую связано с пожарной безопасностью, так как искровой разряд статического электричества может стать источником воспламенения паров топлива.

Большинство нефтепродуктов являются диэлектриками. Критическим показателем, характеризующим их электризуемость, является удельная электрическая проводимость. Чем она ниже, тем медленнее стекает заряд и тем выше риск его накопления до опасных величин. Особенно актуален этот параметр для авиационных керосинов, которые перекачиваются с высокими скоростями. Для них устанавливаются минимально допустимые значения электропроводности, которые достигаются введением антистатических присадок.

Оценка этого показателя для авиатоплив проводится по ГОСТ 25950-83 «Топлива для реактивных двигателей. Определение удельной электрической проводимости» (соответствует международному ASTM D2624).

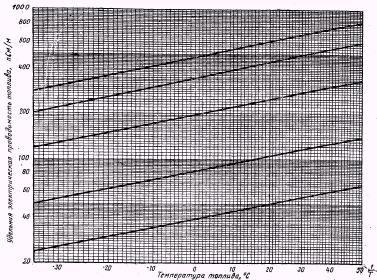

Суть метода заключается в измерении удельной электрической проводимости топлива с помощью переносного кондуктометра. Полученные значения затем корректируются в зависимости от температуры испытания с помощью специальной номограммы.

Для пересчета используется график (рис. 10), позволяющий привести измеренное значение к стандартной или любой другой требуемой температуре.

Рис. 10. Номограмма определения удельной электрической проводимости реактивных топлив в зависимости от температуры

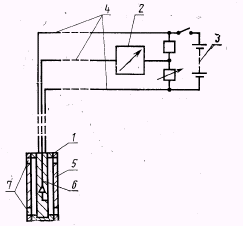

Измерения проводятся с помощью прибора типа ЭЛ1В или его аналогов, схема которого представлена на рис. 11.

|

Рис. 11. Принципиальная схема прибора для определения удельной электрической проводимости авиационных керосинов: 1 – погружной чувствительный элемент; 2 – показывающий стрелочный прибор; 3 – батарея электропитания; 4 – кабель; 5 – внешний электрод; 6 – внутренний электрод; 7 – отверстия

4. Цетановое число: ключ к эффективной работе дизеля

Цетановое число (ЦЧ) – это ключевая характеристика самовоспламеняемости дизельного топлива, определяющая его поведение в двигателе с воспламенением от сжатия.

Численно ЦЧ равно объемной доле цетана (н-гексадекана, С16Н34) в его эталонной смеси с α-метилнафталином, которая имеет такую же задержку воспламенения, как и испытуемое топливо. Период задержки воспламенения (ПЗВ) — это промежуток времени от момента впрыска топлива до начала его горения. Чем выше цетановое число, тем меньше ПЗВ, и тем мягче и плавнее работает двигатель. Низкое ЦЧ (менее 40) приводит к «жесткой» работе дизеля (дизельный стук), повышенному износу и увеличению вредных выбросов.

Современные дизельные топлива имеют ЦЧ в диапазоне 48-55. Слишком высокое значение (более 55) также нежелательно, так как может привести к неполному сгоранию топлива и росту его расхода. Требования к цетановому числу в РФ регламентированы Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 013/2011.

Определение цетанового числа — это сложное моторное испытание. Исторически для этого применялся ГОСТ 3122-67, но сегодня он полностью заменен современными стандартами, гармонизированными с международными:

- ГОСТ 32508-2013 (ASTM D613) «Топлива дизельные. Определение цетанового числа» — основной действующий стандарт.

- ГОСТ Р 52709-2007 — также применяемый стандарт, предшественник ГОСТ 32508.

Суть современного метода заключается в сравнении характеристик сгорания испытуемого топлива и эталонных смесей на специальном одноцилиндровом двигателе (CFR F-5, ИДТ-90). Путем изменения степени сжатия для образца и двух эталонных топлив (с ЦЧ выше и ниже предполагаемого) добиваются одинаковой задержки воспламенения (13° поворота коленвала). Цетановое число образца затем рассчитывается методом интерполяции.

В качестве эталонных топлив используются н-цетан (ЦЧ=100) и гептаметилнонан (ЦЧ=15).

Расчет цетанового числа (CNS) проводится по формуле:

CNS = CNLRF + ( (HWLRF — HWS) / (HWLRF — HWHRF) ) * (CNHRF — CNLRF) (33)

где CNLRF и CNHRF – цетановые числа низко- и высокоцетанового эталонов; HWS, HWLRF, HWHRF – показания микрометра степени сжатия для образца и эталонов соответственно.

Расчетный метод: Цетановый индекс

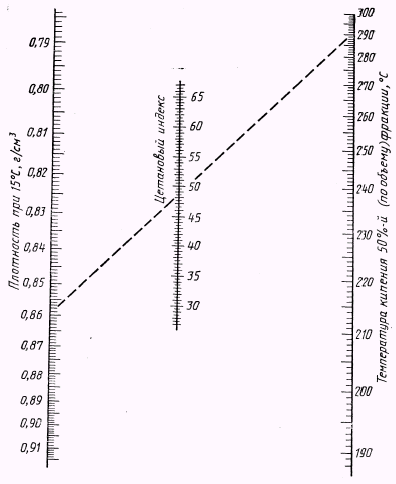

Поскольку моторные испытания дороги и длительны, для экспресс-оценки дистиллятных топлив, не содержащих цетаноповышающих присадок, используется расчетный показатель — цетановый индекс (ЦИ). Он определяется на основе плотности и фракционного состава топлива.

Метод определения регламентирован ГОСТ 32509-2013 (ASTM D4737) «Топливо дизельное. Определение цетанового индекса расчетным методом» (заменил ГОСТ 27768-88).

Суть метода заключается в лабораторном определении плотности топлива при 15 °С (по ГОСТ Р 51069) и температур выкипания 10%, 50% и 90% объема (по ГОСТ ISO 3405). На основе этих данных цетановый индекс рассчитывается по сложной эмпирической формуле или определяется по номограмме.

Цетановый индекс (ЦИ) рассчитывается по уравнению:

ЦИ = 45.2 + 0.0892 * T10N + (0.131 + 0.901 * B) * T50N + (0.0523 — 0.420 * B) * T90N + 0.00049 * (T10N2 — T90N2) + 107 * B + 60 * B2 (34)

где T10N, T50N, T90N – нормализованные температуры выкипания; B – параметр, зависящий от плотности.

Также ЦИ можно определить по специальной номограмме (рис. 12), зная плотность и температуру выкипания 50% фракции.

|

Рис. 12. Номограмма для определения цетанового индекса дистиллятных дизельных топлив |

5. Дополнительные показатели воспламеняемости

Дизельный индекс

Дизельный индекс (ДИ) – это устаревший расчетный показатель воспламеняемости, который иногда применяется для оценки качества экспортных топлив. Он связывает плотность и анилиновую точку.

Расчет ДИ осуществляется по формуле:

ДИ = (tан * 1.8 + 32) * API / 100 (35)

где tан – анилиновая точка в °С; API – плотность в градусах API.

Существует корреляция между ДИ и ЦЧ, однако она носит приблизительный характер.

Анилиновая точка

Анилиновая точка – это косвенный показатель, характеризующий групповой углеводородный состав топлива, в частности, содержание ароматических углеводородов. Чем ниже анилиновая точка, тем выше содержание «ароматики», что обычно негативно сказывается на самовоспламеняемости (снижает цетановое число).

Определение анилиновой точки проводят по ГОСТ 12329-2021 «Нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости. Определение анилиновой точки и смешанной анилиновой точки».

Суть метода заключается в определении минимальной температуры, при которой равные объемы испытуемого топлива и анилина полностью смешиваются, образуя прозрачный раствор. При охлаждении этой смеси фиксируется температура появления помутнения.

Для реактивных топлив существует эмпирическая зависимость между содержанием ароматических углеводородов (А, % об.), анилиновой точкой (Аt, °С) и плотностью (ρ, кг/м3):

А = (1825.3 — 16.51 * Аt — 1.155 * ρ) / 8.2 (36)

Заключение

Всестороннее изучение и точный контроль показателей воспламеняемости, пожарной и взрывной опасности являются краеугольным камнем в обеспечении безопасности на всех этапах жизненного цикла нефтепродуктов — от производства до конечного потребления. Использование современных методов испытаний и строгое следование актуализированным стандартам ГОСТ, гармонизированным с международными нормами ISO и ASTM, позволяет не только гарантировать высокое качество топлив и смазочных материалов, но и минимизировать риски возникновения аварийных ситуаций, обеспечивая надежную и эффективную работу техники и безопасность персонала.