Содержание страницы

- 1. Безопасность превыше всего: Меры предосторожности при работе с автомобильной электроникой

- 2. Порядок проведения диагностики: от жалобы клиента до решения

- 3. «Check Engine»: Язык диагностической лампы и считывание кодов

- 4. Расшифровка кодов OBD-II: Структура и значение

- 5. Стратегия и схемы диагностики: От теории к практике

- 6. Мозг автомобиля: Электронный блок управления (ЭБУ)

- 7. Диагностическая цепь: Канал связи с автомобилем

- 8. Навигатор для диагноста: Диагностические карты

- 9. Типичные неисправности электронных систем управления

- 10. Арсенал диагноста: Приборы и оборудование

На заре автомобилестроения диагностика неисправностей была уделом опытных механиков, которые, полагаясь на слух, обоняние и интуицию, могли определить причину стука в двигателе или сбоя в зажигании. Это была эпоха карбюраторов, трамблеров и простых электрических цепей. Однако с приходом 1980-х годов и внедрением первых электронных систем впрыска топлива (EFI), а затем и комплексных систем управления двигателем (ECU/ЭБУ), автомобильная диагностика шагнула в новую, цифровую эру. Появление бортовых систем самодиагностики (On-Board Diagnostics, OBD) стало революцией, позволив автомобилям самостоятельно отслеживать состояние своих ключевых узлов. Сегодняшняя диагностика — это высокотехнологичный процесс, сочетающий в себе глубокие знания в области механики, электроники и программного обеспечения, без которого невозможно представить обслуживание современного транспортного средства.

1. Безопасность превыше всего: Меры предосторожности при работе с автомобильной электроникой

Современные автомобили насыщены сложными электронными системами, которые управляют всем: от впрыска топлива до работы подушек безопасности. Некорректное вмешательство в эти системы может привести не только к усугублению неисправности, но и к выходу из строя дорогостоящих компонентов, таких как электронный блок управления (ЭБУ). Соблюдение строгих правил безопасности — это основа профессиональной диагностики.

Перед началом любых работ, связанных с демонтажем или подключением к электронным компонентам, ключевым правилом является отключение отрицательной клеммы аккумуляторной батареи. Это простое действие предотвращает случайные короткие замыкания, которые могут повредить чувствительную электронику.

Ключевые требования безопасности при диагностике:

- Стабильное питание: Категорически не допускается запуск двигателя без надежно подключенной и исправной аккумуляторной батареи. Резкие скачки напряжения (перенапряжение) в момент запуска могут нанести непоправимый вред ЭБУ и другим модулям.

- Запрет на отключение АКБ при работающем двигателе: Никогда не отключайте аккумулятор от бортовой сети при заведенном двигателе. В этот момент генератор является источником питания, и без буферной емкости аккумулятора он может создавать высоковольтные импульсы, губительные для всей электроники.

- Правильная зарядка АКБ: При необходимости зарядки аккумулятора от внешнего устройства (пуско-зарядного устройства) его следует обязательно отключить от бортовой сети автомобиля, сняв обе клеммы.

- Защита от статического электричества (ESD): Человеческое тело способно накапливать статический заряд до 25 000 Вольт, например, при трении одежды о сиденье. Этот разряд, невидимый и неощутимый, может мгновенно вывести из строя микросхемы в ЭБУ или датчиках. Перед работой с электронными блоками рекомендуется коснуться неокрашенной металлической части кузова автомобиля, чтобы снять с себя статический заряд.

- Температурный режим: Электронный блок управления не должен подвергаться воздействию температур свыше 80°C. Это особенно важно помнить при проведении окрасочных работ с последующей сушкой автомобиля в камере. ЭБУ на это время необходимо демонтировать.

- Корректное подключение разъемов: Все штекерные соединения в жгутах проводов имеют специальные ключи (направляющие), которые исключают неправильное подключение. Прикладывать чрезмерное усилие при соединении разъемов недопустимо. Если разъем не входит, проверьте его ориентацию. Насильственное соединение гарантированно повредит контакты (пины) и может привести к отказу целой системы.

- Запрет на работу с разъемами при включенном зажигании: Не допускается отсоединять или разбирать разъемы ЭБУ и других модулей при включенном зажигании. Это может вызвать не только регистрацию ложных кодов ошибок, но и повреждение внутренних цепей блока.

- Электросварочные работы: Перед проведением любых сварочных работ на кузове необходимо в обязательном порядке отключить аккумулятор и все разъемы от электронного блока управления двигателем и других важных модулей (ABS, SRS и т.д.).

- Мойка двигателя: При паровой или водяной очистке подкапотного пространства избегайте прямого попадания струи высокого давления на электронные блоки, разъемы и датчики. Попадание влаги может вызвать коррозию контактов и последующие отказы.

- Использование сертифицированного оборудования: Применение случайных или самодельных измерительных приборов и пробников недопустимо. Используйте только оборудование, рекомендованное производителем и указанное в диагностических картах.

Требования к измерительным приборам:

- Высокое внутреннее сопротивление: Для измерения напряжения в электронных цепях следует использовать цифровой мультиметр с внутренним сопротивлением не менее 10 МОм/В. Вольтметры с низким сопротивлением могут «просаживать» цепь, внося искажения в измерения и даже повредить низковольтные цепи ЭБУ.

- Безопасный пробник («контролька»): Если для проверки цепи необходимо использовать пробник с контрольной лампой, она должна быть маломощной. Категорически запрещено использовать мощные лампы (например, из фары). Для проверки безопасности пробника подключите его последовательно с точным амперметром (мультиметром в режиме измерения тока) к аккумулятору. Если ток, потребляемый лампой, не превышает 0.25 А (250 мА), ее использование считается безопасным для большинства цепей.

2. Порядок проведения диагностики: от жалобы клиента до решения

Диагностика — это не просто считывание кодов ошибок. Это системный процесс выявления неисправностей без разборки агрегатов, основанный на анализе данных, полученных с помощью специального оборудования. Цель диагностики — дать объективную оценку технического состояния автомобиля и определить точную причину сбоя.

Рисунок 1. Последовательность этапов диагностики автомобиля

Основные задачи диагностического процесса:

- Выполнить общую оценку состояния автомобиля, его систем и агрегатов.

- Локализовать место неисправности, определить её характер и первопричину.

- Проверить и подтвердить жалобу, заявленную водителем.

- Определить готовность автомобиля к прохождению государственного технического осмотра.

- Сформировать точную информацию для организации последующего технического обслуживания и ремонта (ТО и Р).

- Осуществить контроль качества уже выполненных ремонтных работ.

- Обеспечить эффективное использование трудовых и материальных ресурсов за счет точного определения неисправных деталей.

Виды современной диагностики:

- Субъективная (ручная) диагностика: Проводится водителем или мастером в движении или на месте. Включает оценку посторонних звуков, вибраций, запахов, поведения автомобиля на дороге. Эти первоначальные данные крайне важны для построения дальнейшей стратегии поиска неисправности.

- Объективная (компьютерная) диагностика: Осуществляется с помощью сканеров и мотор-тестеров, которые подключаются к электронным системам автомобиля и считывают объективные параметры их работы.

Последовательность этапов компьютерной диагностики:

Это не просто набор действий, а логический алгоритм, позволяющий глубоко проанализировать состояние электроники автомобиля.

- Общий опрос систем (Health Check): Первым шагом сканер опрашивает все доступные электронные блоки на наличие кодов неисправностей (DTC).

- Чтение и анализ кодов: Считываются все активные и сохраненные коды. Важно не просто прочитать код, но и проанализировать сопутствующие данные, такие как «стоп-кадр» (Freeze Frame), показывающий параметры работы двигателя в момент возникновения ошибки.

- Анализ потока данных (Live Data/Data Stream): Это ключевой этап. В режиме реального времени отслеживаются показания всех датчиков и состояние исполнительных механизмов. Анализ таких параметров, как топливные коррекции (Short/Long Term Fuel Trim), положение дроссельной заслонки, напряжение кислородных датчиков, позволяет выявить отклонения, которые еще не привели к записи кода ошибки.

- Тесты исполнительных механизмов (Actuator Tests): Сканер позволяет принудительно активировать различные механизмы (форсунки, вентиляторы, клапаны), чтобы проверить их работоспособность в отрыве от управляющих сигналов ЭБУ.

- Сброс кодов и адаптаций: После устранения неисправности коды ошибок стираются из памяти ЭБУ. Также может потребоваться сброс адаптивных настроек (например, адаптаций АКПП или дроссельной заслонки).

- Специальные функции и кодирование: Современные сканеры позволяют выполнять кодирование блоков управления (изменение конфигурации), адаптации новых деталей и синхронизацию иммобилайзера с ЭБУ при замене компонентов.

Важно помнить, что компьютерная диагностика всегда должна подкрепляться аналоговой проверкой — измерением напряжений, сопротивлений и сигналов с помощью мультиметра и осциллографа непосредственно на контактах датчиков и разъемов. Это позволяет отличить неисправность самого компонента от проблемы с проводкой.

3. «Check Engine»: Язык диагностической лампы и считывание кодов

Индикатор «Check Engine» (или MIL — Malfunction Indicator Lamp) на приборной панели — это первый сигнал водителю о том, что система самодиагностики зафиксировала проблему. В рабочем режиме, при включении зажигания, лампа должна загореться на 0.6-1 секунду для самотестирования и затем погаснуть. Если этого не происходит, или лампа загорается во время работы двигателя, это прямое указание на необходимость проведения диагностики.

Регистрация ошибок и режимы работы MIL:

- Лампа горит постоянно: Система зафиксировала неисправность, которая влияет на токсичность выхлопа или работу двигателя. Эксплуатация возможна, но следует в ближайшее время обратиться в сервис.

- Лампа мигает: Сигнализирует о серьезной неисправности, которая может привести к повреждению дорогостоящих компонентов, в первую очередь — каталитического нейтрализатора. Чаще всего это пропуски зажигания (misfire). В этом случае движение следует прекратить или продолжать с минимальной нагрузкой.

На автомобилях, выпущенных до широкого распространения стандарта OBD-II, существовал режим самодиагностики, позволяющий считать коды ошибок по миганию лампы «Check Engine».

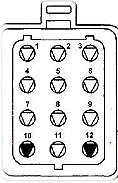

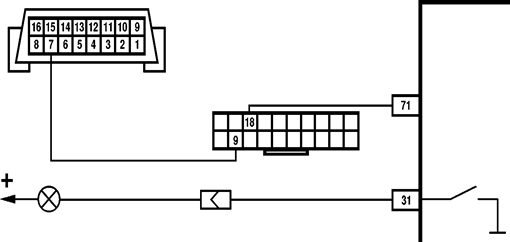

Рисунок 2. Схема типового диагностического разъема OBD-I

Этот режим активировался замыканием определенных контактов в диагностическом разъеме (например, контактов 10 и 12, как в исходном тексте, или других, в зависимости от производителя). После этого лампа начинала отмигивать двухзначные коды. Сначала, как правило, выдавался код 12, означающий начало диагностики и исправность самой системы. Он выглядел так:

- Одна вспышка (цифра 1), короткая пауза, две быстрых вспышки (цифра 2). Эта последовательность повторялась трижды.

Затем, после длинной паузы, система последовательно отмигивала сохраненные в памяти коды неисправностей, также повторяя каждый по три раза. Сегодня этот метод практически не используется, уступив место современным автосканерам.

4. Расшифровка кодов OBD-II: Структура и значение

С внедрением единого стандарта OBD-II (On-Board Diagnostics II), регламентированного международными стандартами, такими как ISO 15031-6 и ГОСТ Р 58834-2020 «Автомобильные транспортные средства. Бортовые системы помощи водителю. Общие технические требования к компонентам и методы испытаний». Это позволяет использовать один сканер для диагностики автомобилей разных марок.

Код ошибки OBD-II (DTC — Diagnostic Trouble Code) представляет собой пятизначную алфавитно-цифровую комбинацию, например, P0113.

Структура кода DTC:

Первый символ (буква) указывает на систему автомобиля:

- B (Body) — Кузовные системы (подушки безопасности, центральный замок, освещение).

- C (Chassis) — Системы шасси (ABS, ESP, пневмоподвеска).

- P (Powertrain) — Силовая установка (двигатель и трансмиссия).

- U (User Network) — Сетевое взаимодействие между блоками (ошибки шины CAN).

Второй символ (цифра) определяет тип кода:

- 0 — Общий, стандартизированный код SAE (одинаков для всех автомобилей).

- 1 — Код, специфичный для конкретного производителя (расшифровка может отличаться у Ford и BMW).

- 2, 3 — Зарезервированы для будущего использования.

Третий символ (цифра) указывает на конкретную подсистему, где возникла проблема. Для кодов Powertrain (P):

- 1, 2 — Системы топливоподачи и воздухоподачи.

- 3 — Система зажигания и пропуски воспламенения.

- 4 — Вспомогательные системы контроля токсичности (EGR, катализатор).

- 5 — Система контроля холостого хода.

- 6 — ЭБУ и его цепи.

- 7, 8 — Трансмиссия (АКПП).

Четвертый и пятый символы (цифры) указывают на конкретный компонент или характер неисправности.

Пример расшифровки кода P0113:

- P — Неисправность в силовой установке (Powertrain).

- 0 — Общий код (стандарт SAE).

- 1 — Система топливоподачи и воздухоподачи.

- 13 — Высокий уровень сигнала в цепи датчика температуры всасываемого воздуха (IAT Sensor 1 Circuit High Input).

Понимание этой структуры позволяет диагносту уже по номеру кода предположить область поиска неисправности.

5. Стратегия и схемы диагностики: От теории к практике

Эффективность процесса диагностики определяется не только качеством оборудования, но и логикой, которой руководствуется специалист. Различают два фундаментальных подхода к диагностированию.

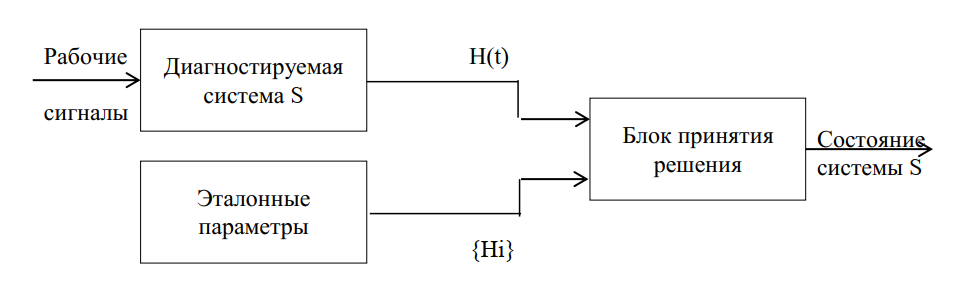

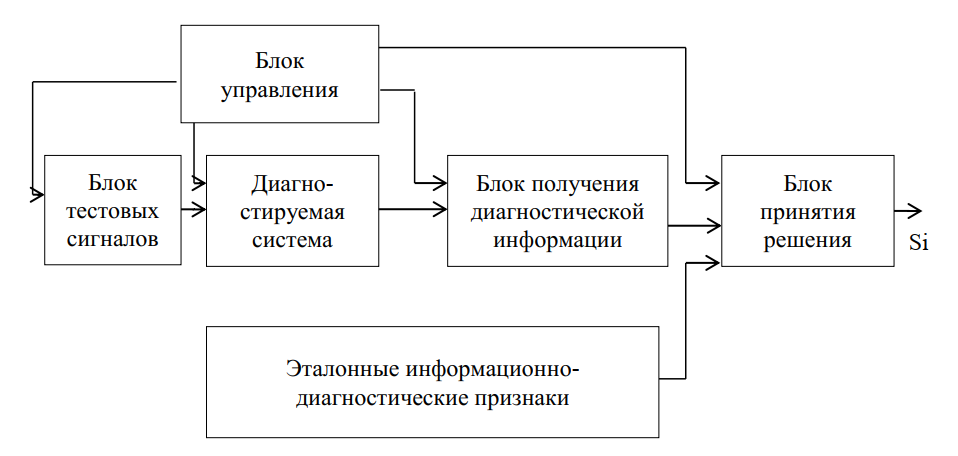

Системы тестового и функционального диагностирования:

- Функциональное диагностирование: Происходит во время штатной работы автомобиля. ЭБУ постоянно анализирует сигналы датчиков и, если они выходят за допустимые пределы, регистрирует ошибку. Это основной режим работы бортовой системы диагностики.

- Тестовое диагностирование: Проводится специалистом на СТО. На объект диагностики (например, датчик или исполнительный механизм) подаются специальные тестовые воздействия, а его реакция анализируется. Примером может служить тест исполнительных механизмов с помощью сканера.

Рисунок 3. Принципиальная схема диагностирования

На рисунке 3 представлена обобщенная схема, где H(t) — это вектор параметров, характеризующих текущее состояние системы (например, напряжение датчика, давление топлива). Этот вектор постоянно сравнивается с множеством эталонных векторов {Hi}, заложенных в память ЭБУ. При значительном расхождении генерируется сигнал о неисправности.

Рисунок 4. Функциональная схема диагностической системы

Прогнозирование и ретроспекция:

Помимо констатации факта поломки, современная диагностика решает и другие задачи:

- Прогнозирование: На основе анализа динамики изменения параметров (например, медленного снижения эффективности катализатора) можно спрогнозировать срок до его полного отказа и рекомендовать превентивный ремонт.

- Ретроспекция: Анализ данных «стоп-кадра» и сохраненных ошибок после ДТП или серьезной поломки позволяет восстановить картину событий и выявить первопричину отказа.

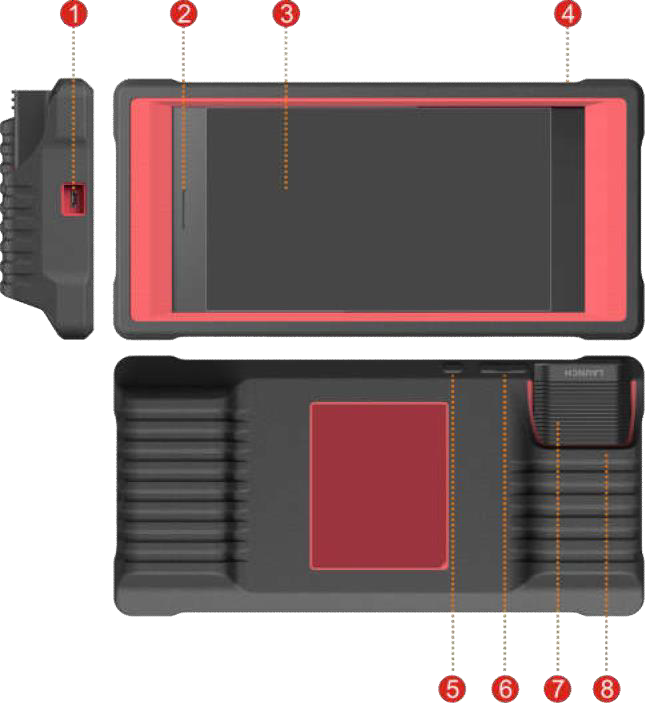

5.1. Пример современного сканера: Launch X-431 PRO Lite

Диагностический сканер Launch X-431 PRO Lite (Рисунок 5) является примером современного мультимарочного прибора, построенного на базе ОС Android. Его ключевая особенность — беспроводное соединение между планшетом и диагностическим адаптером (VCI), который подключается к разъему автомобиля. Это обеспечивает свободу передвижения диагноста вокруг автомобиля. Такие приборы способны выполнять широкий спектр функций: от простого чтения и удаления кодов до сложных тестов исполнительных механизмов, кодирования и адаптаций.

Рисунок 5. Диагностический прибор X-431 PRO Lite: 1 — Разъем USB; 2 — Динамик; 3 — ЖК-дисплей; 4 — Камера; 5 — Кнопка питания; 6 — Кнопки громкости; 7 — Адаптер VCI; 8 — Слот для адаптера VCI.

5.2. Процесс подключения оборудования к автомобилю

Подключение сканера — первый практический шаг диагностики. Оно зависит от типа диагностического разъема автомобиля.

Для автомобилей с разъемом OBD-II (большинство авто после 1996 г.):

- Найдите разъем DLC (Data Link Connector), обычно он расположен в салоне под рулевой колонкой.

- Подключите адаптер VCI непосредственно в разъем DLC.

- Установите беспроводное соединение (Bluetooth) между адаптером VCI и планшетом сканера.

Для автомобилей без стандарта OBD-II (старые модели):

- Найдите специфический диагностический разъем (может быть в подкапотном пространстве).

- Используйте соответствующий переходник из комплекта сканера.

- Подключите один конец переходника к разъему авто, другой — к основному адаптеру OBD-I.

- Подключите адаптер VCI к адаптеру OBD-I.

- Часто таким системам требуется дополнительное питание, которое подается с помощью специальных кабелей от прикуривателя или напрямую от клемм АКБ.

6. Мозг автомобиля: Электронный блок управления (ЭБУ)

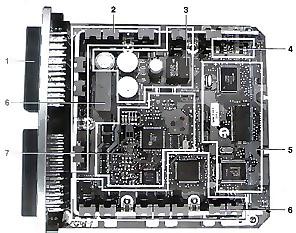

Электронный блок управления (ЭБУ), или контроллер, является центральным компьютером, управляющим работой двигателя и других систем. Он представляет собой сложную микропроцессорную систему, которая в режиме реального времени обрабатывает информацию от десятков датчиков и на основе заложенной в его память программы вычисляет управляющие сигналы для исполнительных устройств (форсунок, катушек зажигания, регуляторов).

Рисунок 6. Электронный блок управления: 1 — Разъем; 2 — Драйверы управления малой мощности; 3 — Импульсный источник питания; 4 — Интерфейс шины CAN; 5 — Микропроцессор и память; 6 — Силовые каскады (драйверы) большой мощности; 7 — Входные/выходные цепи; 8 — Цепи питания.

6.1. Жесткие условия эксплуатации

К ЭБУ предъявляются высочайшие требования по надежности, так как он работает в агрессивной среде:

- Температурный диапазон: от -40°C до +85°C.

- Химическая стойкость: Корпус и разъемы должны быть устойчивы к воздействию паров бензина, масла, тормозной жидкости.

- Влагозащищенность: ЭБУ должен быть герметичен.

- Виброустойчивость: Блок должен выдерживать постоянные вибрации от работающего двигателя.

- Электромагнитная совместимость (ЭМС): ЭБУ должен быть защищен от внешних электромагнитных помех и сам не должен создавать помех для других систем.

6.2. Конструкция и сетевое взаимодействие

ЭБУ размещается в прочном металлическом корпусе, который также служит радиатором для отвода тепла от мощных выходных каскадов (драйверов), управляющих форсунками и катушками зажигания. Большинство современных ЭБУ выполнено по технологии поверхностного монтажа (SMD), что обеспечивает компактность и надежность.

В современном автомобиле функционирует не один, а целая сеть электронных блоков. Обмен данными между ними осуществляется по цифровым шинам, самой распространенной из которых является CAN (Controller Area Network). Эта шина позволяет блоку управления двигателем обмениваться информацией с блоком ABS (для реализации противобуксовочной системы), блоком управления АКПП, панелью приборов и т.д., что значительно сокращает количество проводов и расширяет функциональность систем.

7. Диагностическая цепь: Канал связи с автомобилем

Диагностическая цепь — это совокупность физических и логических компонентов, обеспечивающих связь между ЭБУ и внешним диагностическим оборудованием. Она является первым рубежом, исправность которого необходимо проверить при любых проблемах с диагностикой.

Элементы диагностической цепи:

- ЭБУ: Источник диагностической информации.

- Диагностический разъем (DLC): Стандартизированный порт для подключения сканера.

- Проводка: Провода, соединяющие соответствующие контакты ЭБУ с разъемом DLC (например, K-линия, L-линия, шина CAN).

- Индикатор MIL («Check Engine»): Средство визуального оповещения.

- Цепи питания: На диагностический разъем должно приходить постоянное питание +12В и «масса».

Проверка этой цепи — первый шаг в любой диагностической карте. Если сканер не может установить связь с ЭБУ, дальнейшая компьютерная диагностика невозможна, и необходимо искать обрыв в проводке, проблему с питанием разъема или неисправность самого ЭБУ.

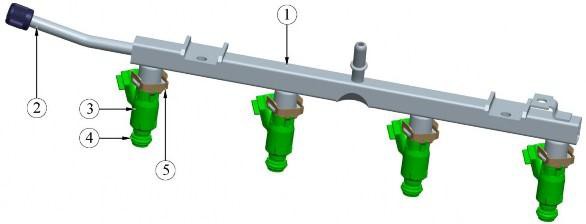

В качестве примера ниже рассмотрена проверка смежной электрической цепи — системы подачи топлива, так как ее исправность критически важна для работы двигателя.

Рисунок 7. Рампа форсунок в сборе двигателя 21129: 1 — Топливная рампа; 2 — Штуцер для контроля давления; 3 — Форсунка; 4 — Уплотнительное кольцо; 5 — Фиксирующая клипса.

Пример проверки цепи топливного насоса:

При включении зажигания ЭБУ на 2-3 секунды активирует реле топливного насоса для создания начального давления в системе. Если в течение этого времени ЭБУ не получает сигналов о прокрутке двигателя от датчика положения коленчатого вала, он отключает реле в целях безопасности. Проверка этой цепи включает:

- Принудительную активацию реле топливного насоса с помощью сканера и проверку работы насоса на слух.

- Проверку наличия напряжения +12В на силовых и управляющих контактах реле.

- Проверку управляющего сигнала (обычно «минус») от ЭБУ на обмотку реле при прокрутке двигателя.

8. Навигатор для диагноста: Диагностические карты

Диагностическая карта — это пошаговый алгоритм, или блок-схема, разработанный производителем для поиска и устранения конкретной неисправности, соответствующей определенному коду ошибки. Использование этих карт позволяет проводить диагностику системно, эффективно и избегать необоснованной замены исправных деталей.

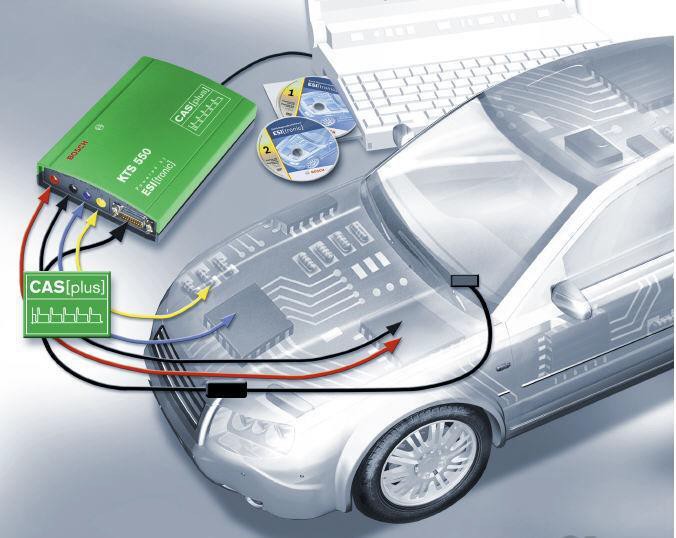

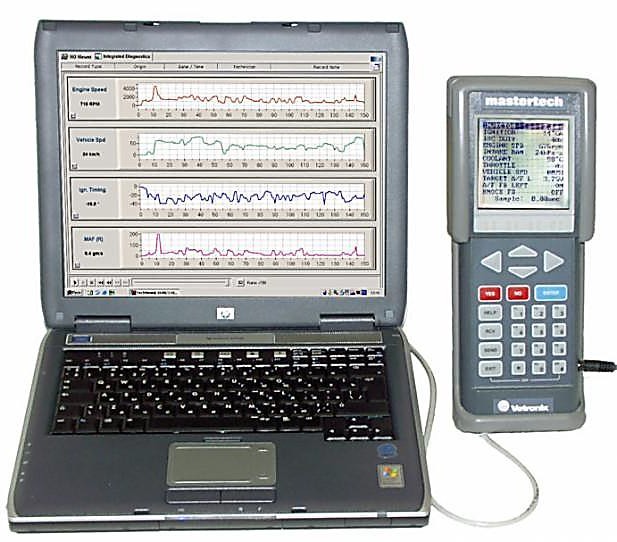

Рисунок 8. Использование компьютерного диагностического оборудования

Каждая карта, как правило, содержит:

- Условия занесения кода: Описание, при каких именно условиях (обороты, температура, нагрузка) ЭБУ фиксирует неисправность.

- Возможные причины: Перечень наиболее вероятных причин поломки (например, неисправность датчика, обрыв проводки, проблема с разъемом).

- Схемы соединений: Электрическая схема проверяемой цепи.

- Пошаговый алгоритм проверки: Диаграмма, ведущая диагноста от одного шага к другому («Проверить напряжение на контакте X. Если напряжение > 4.5В, перейти к шагу 5. Если нет, перейти к шагу 3»).

Рисунок 9. Логическая структура карты первоначальной проверки и карт кодов неисправностей

Крайне важно начинать диагностику с проверки диагностической цепи и устранения кодов, связанных с напряжением бортовой сети (например, P0560, P0562), так как пониженное или нестабильное напряжение может вызывать каскад ложных ошибок в самых разных системах.

При обнаружении неисправности ЭБУ сохраняет в памяти не только сам код, но и так называемый стоп-кадр (Freeze Frame) — массив данных о ключевых параметрах работы двигателя (скорость, обороты, температура, нагрузка) в тот самый момент, когда была зафиксирована ошибка. Эта информация бесценна для диагноста, так как позволяет воспроизвести условия возникновения проблемы.

9. Типичные неисправности электронных систем управления

Несмотря на всё многообразие электронных систем, большинство неисправностей можно свести к нескольким типовым категориям. Принцип диагностики при этом всегда один: от простого к сложному.

Рассмотрим на примере жалобы «повышенный расход топлива». Внешнее проявление одно, а причин может быть множество:

- Механические причины: Низкое давление в шинах, загрязненный воздушный фильтр, износ деталей двигателя.

- Электронные неисправности:

- Некорректные показания датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ): Если датчик постоянно показывает низкую температуру, ЭБУ будет необоснованно обогащать смесь, как при прогреве.

- Неисправность датчика кислорода (лямбда-зонда): «Зависший» в положении «бедная смесь» датчик заставит ЭБУ переобогащать топливо.

- Подсос воздуха во впускном коллекторе: Неучтенный датчиком массового расхода воздуха (ДМРВ) воздух обедняет смесь, а система, пытаясь это скомпенсировать по сигналу лямбда-зонда, увеличивает время впрыска форсунок.

- Загрязненные или негерметичные форсунки: Нарушают правильное распыление топлива.

Грамотный диагност сначала проверит очевидные и простые вещи (давление в шинах, фильтры), затем проанализирует поток данных со сканера (температуру двигателя, топливные коррекции, напряжение лямбда-зонда) и только после этого приступит к проверке конкретных цепей и компонентов.

10. Арсенал диагноста: Приборы и оборудование

Современная диагностика немыслима без специализированного оборудования, которое можно разделить на три основные группы.

Рисунок 10. Портативный автосканер, мотор-тестер, оборудование для диагностики

- Автомобильные сканеры: Это «переговорные устройства» для общения с ЭБУ. Сканер подключается к диагностическому разъему и позволяет считывать/стирать коды ошибок, просматривать поток данных, проводить тесты исполнительных механизмов и выполнять специальные функции.

- Мультимарочные сканеры (Рис. 11): Универсальные приборы, работающие с широким спектром марок автомобилей. Идеальны для независимых СТО. Их функционал по специальным процедурам может быть ограничен по сравнению с дилерским оборудованием.

- Дилерские сканеры (Рис. 12): Предназначены для работы с одной маркой или группой марок (например, VAG). Обладают максимальным функционалом, включая программирование и кодирование блоков на самом глубоком уровне.

- Мотор-тестеры и осциллографы: Если сканер показывает, что видит ЭБУ, то осциллограф показывает, как это выглядит на самом деле. Это «глаза» диагноста, позволяющие увидеть форму электрического сигнала от любого датчика или к любому исполнительному механизму. Он незаменим для поиска «плавающих» неисправностей, проверки сигналов датчиков коленвала и распредвала, анализа систем зажигания и эффективности работы цилиндров.

- Узкоспециализированные приборы: Сюда входят газоанализаторы, дымогенераторы (для поиска подсосов воздуха), приборы для проверки давления топлива, программаторы и многое другое.

Рисунок 11. Мультимарочный сканер LAUNCH

Рисунок 12. Дилерский сканер VAG VAS

Заключение: Будущее автомобильной диагностики

Автомобильная диагностика продолжает развиваться. На смену традиционным протоколам приходят новые, такие как Diagnostics over Internet Protocol (DoIP), позволяющие проводить диагностику удаленно через интернет. Все большее значение приобретают системы предиктивной (предсказательной) диагностики, которые на основе анализа больших данных способны предупреждать о возможной поломке еще до ее фактического возникновения. Однако, несмотря на всю сложность технологий, в основе успешной диагностики всегда будут лежать фундаментальные принципы: соблюдение мер безопасности, системный и логический подход, а также глубокое понимание принципов работы автомобильных систем. Сочетание современного оборудования и знаний квалифицированного специалиста остается ключом к точному и быстрому решению любой проблемы.