Содержание страницы

Современная логистика и транспортировка невозможны без чёткого понимания характеристик грузов, а также использования эффективных систем тары и маркировки. В процессе перемещения товаров от производителя к потребителю задействуются сложные логистические цепочки, в которых каждый этап требует чёткого соблюдения стандартов безопасности, идентификации и сохранности продукции. От того, насколько грамотно классифицирован груз и насколько правильно подобрана тара и маркировка, напрямую зависит его сохранность, эффективность загрузки и разгрузки, скорость обработки на складах и безопасность всех участников процесса.

Тема классификации грузов, тары и маркировки является не только технически важной, но и крайне практичной — ведь она охватывает все виды товарных потоков: от продовольствия и медикаментов до строительных материалов и опасных веществ. Незнание особенностей грузов или пренебрежение маркировкой может привести к авариям, убыткам, правовым спорам и даже экологическим катастрофам.

История обращения с грузами уходит своими корнями в глубокую древность. Уже в эпоху Древнего Египта использовались глиняные амфоры и деревянные ящики для хранения и транспортировки зерна, масел, вина и других товаров. Маркировка в те времена выполнялась вручную — с помощью знаков на глине или вырезанных иероглифов на деревянных табличках.

Серьёзные изменения в системах упаковки и классификации произошли в XIX веке с развитием железнодорожного транспорта. В это время начали разрабатываться первые стандарты на типы грузов и их классификацию, а также первые правила маркировки и упаковки.

В XX веке, с развитием международной торговли и ростом грузоперевозок, появилась необходимость в унификации и стандартизации подходов к транспортировке. Был принят ряд международных соглашений, таких как Конвенция о международной железнодорожной перевозке грузов (CIM), и ГОСТы, касающиеся упаковки и маркировки. Сегодня в логистике используются десятки международных и национальных стандартов, охватывающих абсолютно все аспекты движения груза.

1. Классификация грузов

Грузами в сфере автомобильных перевозок называют любые предметы, находящиеся в процессе транспортировки: начиная с момента их приёма к доставке и вплоть до окончательной передачи получателю.

Многообразие грузов, транспортируемых автомобильным транспортом, обусловлено широким спектром физических характеристик, видов упаковки, условий транспортировки, а также требованиями к погрузочно-разгрузочным операциям. Конкретный тип груза оказывает решающее влияние на выбор подвижного состава, способ его эксплуатации и организацию логистического процесса.

Основные признаки, по которым осуществляется классификация грузов, включают:

- физико-механические и биохимические характеристики;

- степень загрузки транспортных средств по грузоподъёмности;

- возможности и методы механизации погрузки и выгрузки;

- требования к срочности доставки и цикличности транспортировки;

- массовость и условия перевозки.

Физико-механические свойства позволяют выделить следующие категории грузов:

- а) твёрдые: навалочные (например, дрова, уголь, овощи), которые транспортируются навалом, без тары; а также сыпучие (строительные смеси, зерно и пр.), транспортируемые в рассыпном виде;

- б) жидкие (наливные) — такие как молоко, бензин, аммиачная вода и пр. — требуют специализированной тары, чаще всего цистерн;

- в) газообразные — к примеру, кислород.

Грузы также классифицируются по габаритам: стандартные (помещающиеся в обычный кузов), негабаритные (превышающие ширину 2 м, высоту 2.5 м или длину 3 м), а также длинномерные (например, балки, трубы), длина которых выходит за пределы кузова более чем на треть. Для транспортировки последних используют роспуски и прицепы специальной конструкции.

По массе грузы делятся на обыкновенные (до 250 кг), тяжеловесные (свыше 230 кг или 400 кг при катке), и лёгкие — такие как сено, хлопок или пустая тара.

Показатели веса груза делятся на:

нетто — чистый вес,

брутто — вес вместе с тарой.

К обыкновенным относят грузы, не требующие специфических условий при перевозке и погрузке. Это могут быть, например, катушки с кабелем, вес которых не превышает 400 кг, либо небольшие ящики. Их транспортируют с помощью стандартных грузовиков.

Тяжеловесными считаются грузы, масса единичного изделия которых превышает 230 кг, и которые требуют использования подъёмных механизмов — лебёдок, кранов, домкратов и пр. При этом для транспортировки задействуются грузовики повышенной грузоподъёмности и низкорамные прицепы.

Лёгкие грузы — это, как правило, объёмные, но маловесные объекты. При их перевозке важно учитывать коэффициент использования объёма кузова, а не его грузоподъёмность.

Кроме массы, важную роль играют такие параметры, как угол естественного откоса, коэффициент трения и бокового давления, поскольку они определяют требования к конструкции транспортного средства.

С точки зрения загрузки, грузы классифицируются на пять классов:

- I класс – при полном (100%) использовании грузоподъёмности, коэффициент равен 1,0;

- II – коэффициент от 0,99 до 0,71 (среднее значение 0,85);

- III – от 0,70 до 0,51 (в среднем 0,6);

- IV – от 0,50 до 0,41 (в среднем 0,45);

- V – от 0,4 до 0,3 (в среднем 0,35).

Коэффициент использования грузоподъёмности определяется по следующей формуле:

где QФ и QН — соответственно фактическая и номинальная грузоподъёмность транспортного средства (в тоннах).

Стоит отметить, что в зависимости от упаковки и плотности один и тот же груз может относиться к разным классам. Например, сено в кипах классифицируется как груз II класса, тогда как непрессованное — IV класса. При классификации решающее значение имеет плотность, выраженная в т/м3.

При этом необходимо учитывать и конструктивные параметры транспортного средства. Например, объём грузового отсека и форма кузова напрямую влияют на реальную вместимость при транспортировке малоплотных грузов.

Коэффициент использования разномарочности (учёт формы и плотности грузов) рассчитывается по формуле:

где F — площадь платформы (в м²), h — высота укладки груза (м), γ — плотность (т/м³), QН — номинальная грузоподъёмность (т).

По типу погрузки и выгрузки грузы подразделяются следующим образом:

- насыпные и навалочные — без тары, выдерживают погрузку сбросом;

- наливные — жидкости и вязкие материалы, перевозимые в цистернах;

- тарные и бестарные — упакованные и неупакованные предметы;

- штучные — перевозимые единицами (коробки, ящики).

Примерно 70% всех грузов по объёму перевозок составляют насыпные и навалочные категории.

По срочности и периодичности перевозок различают:

- срочные и лимитированные (например, молоко, урожайные продукты в сезон сбора);

- грузы без ограничений по срокам доставки.

Для скоропортящихся грузов (мясо, молочная продукция и др.) обязательны особые условия хранения и транспортировки, включая наличие холодильного оборудования.

По объёму транспортируемых партий различают массовые и мелкопартионные грузы. Массовые перевозятся в больших количествах (например, сахарная свекла), тогда как мелкопартионные — малыми объёмами и часто нерегулярно.

По условиям и требованиям транспортировки выделяют:

- обычные — не требуют специальных условий;

- скоропортящиеся — требуют строго температурного режима;

- с резким запахом — перевозятся в герметичных кузовах;

- опасные — представляющие угрозу для людей, транспорта, инфраструктуры;

- антисанитарные (например, бытовой мусор);

- животные — перевозятся с использованием скотовозов и специализированного транспорта.

Опасные грузы делятся на следующие классы:

- 1 — взрывчатые вещества;

- 2 — газы (сжиженные, сжатые);

- 3 — легковоспламеняющиеся жидкости;

- 4.1 — воспламеняющиеся твёрдые материалы;

- 4.2 — самовозгорающиеся вещества;

- 4.3 — реагирующие с водой с выделением газов;

- 5.1 — окисляющие агенты;

- 5.2 — органические перекиси;

- 6.1 — токсичные вещества;

- 6.2 — биологически опасные (инфекционные);

- 7 — радиоактивные материалы;

- 8 — едкие и коррозионные вещества;

- 9 — прочие опасные грузы, не попавшие в предыдущие категории.

2. Тара и маркировка грузов

При перемещении, хранении, погрузке и разгрузке грузов существует риск утраты их качества или части содержимого. Надёжная тара играет ключевую роль в защите груза от внешнего воздействия. Все виды тары стандартизированы — это касается их массы, формы и используемых материалов.

Качественная тара должна быть одновременно лёгкой, прочной и недорогой. Она должна быть удобна для размещения на складе и в кузове транспортного средства, изготовлена из экономичных материалов и подходить для многократного использования. Обязательным требованием является возможность захвата тары средствами механизации, а также наличие поверхности для размещения маркировки.

Тара классифицируется по следующим признакам:

- по назначению:

- специальная – предназначена для конкретных типов грузов;

- универсальная – подходит для различных грузов;

- инвентарная – принадлежит грузоотправителю, подлежит срочному возврату.

- по степени жёсткости:

- жёсткая – сохраняет форму (например, ящики, бочки, бутылки);

- полужёсткая – подвержена деформации при воздействии (например, картонные коробки, корзины);

- мягкая – не имеет собственной формы (тюки, сетки, мешки).

- по типу материала:

- деревянная;

- металлическая;

- стеклянная;

- пластмассовая;

- синтетическая;

- бумажно-картонная;

- текстильная;

- плетёная (корзиноплетённая).

Дополнительно может применяться двойная тара или супертара, например, бутылки, упакованные в ящики.

Мешковая тара используется при транспортировке сыпучих грузов (цемент, крупа, мука, зерно) с массой до 50–80 кг в одном месте.

С учётом назначения, тара подразделяется на следующие типы:

- потребительская – применяется для упаковки товаров, предназначенных конечному потребителю, обеспечивая сохранность внешнего вида и дозировку в соответствии с потребностями рынка;

- транспортная – служит для перемещения товаров в первичной упаковке до торговых точек (например, молочные пакеты, упакованные в ящики);

- тара-оборудование – специализированные конструкции, такие как лотки и стеллажи на колёсах, рассчитанные на массу груза до 300 кг.

Уменьшение расходов на тару особенно актуально для грузов, требующих упаковки. Использование многоразовой тары, тары-оборудования и контейнерных решений позволяет минимизировать издержки. Кроме того, облегчённая упаковка нередко становится возможной благодаря применению ящичных поддонов.

По числу возможных применений тара делится на:

- многооборотную (контейнеры, ящики);

- одноразовую (мешки, картонные коробки).

Для навалочных грузов используют разнообразную тару в зависимости от типа груза: жёсткую (ящики, бочки, клетки), полужёсткую (например, корзины) и мягкую (тюки, мешки).

Также тара различается по своей форме. Наиболее распространённые виды:

- Ящики – прямоугольные контейнеры, изготавливаемые из дерева, пластика, фанеры или металла. Часто дополнительно укрепляются снизу и применяются для перевозки хрупких или тяжёлых грузов.

- Бочки – цилиндрические ёмкости, производятся из металла, дерева или пластика. Используются для транспортировки жидкостей. При перевозке бродящих жидкостей предусматриваются отверстия для выхода газа.

- Мешки – предназначены для сыпучих грузов, герметично закрываются во избежание утечек.

- Коробы – деревянные контейнеры с жёсткими переплетениями, обеспечивающими сохранность содержимого. Их конструкция должна учитывать допустимое давление на стенки.

- Коробки – могут иметь разную форму, но с обязательными плоскими верхней и нижней поверхностями.

- Стеклянные баллоны – транспортируются с защитным покрытием, толщина стекла не менее 4 см.

- Кипы, рулоны и пакеты – предназначены для легко деформируемых товаров, укрепляются деревянными рейками или перевязкой.

- Клетки – изготавливаются из прочных материалов, выдерживающих массу животных. Обязателен сплошной пол и зазоры, исключающие побег.

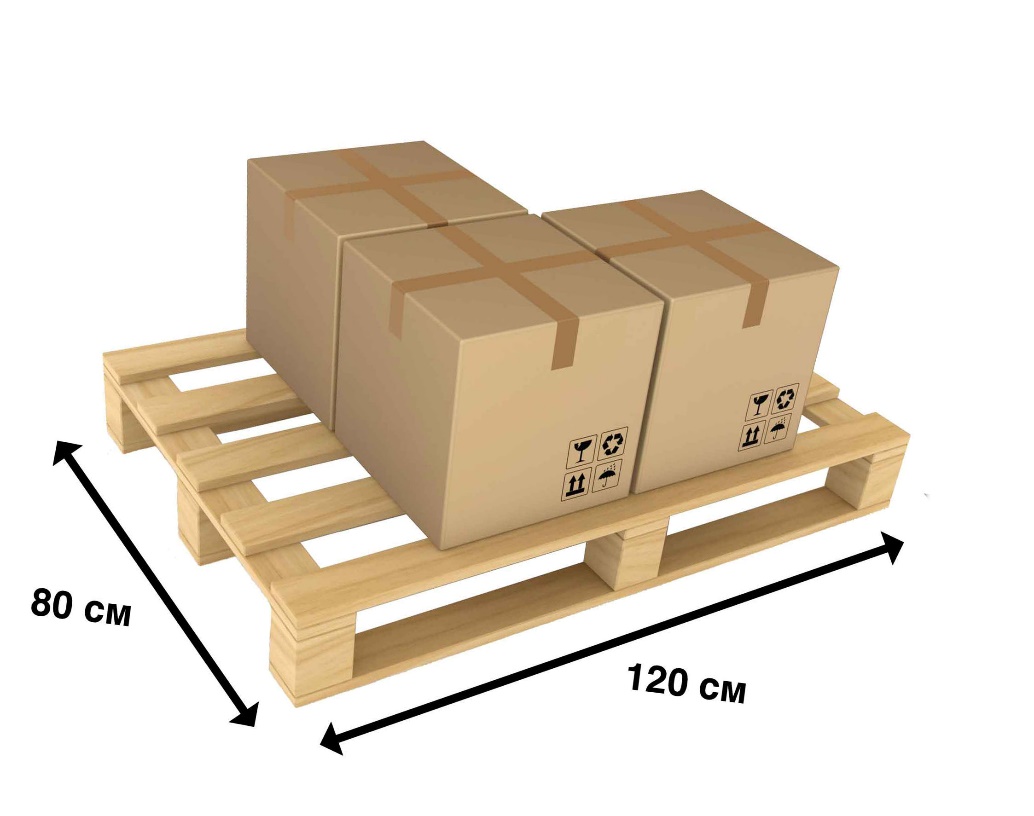

- Паллеты и поддоны – классифицируются по размерам, количеству досок, наличию фасок и маркировке. Основные виды: сертифицированные финские и европаллеты (EUR). Подразделяются на три сорта: высший (новые и малоиспользуемые), первый (без дефектов), второй (возможны трещины, потемнения, ремонт).

- Контейнеры и цистерны – тара многоразового использования для крупногабаритных и опасных грузов, устойчивая к механическим воздействиям и удобная в работе.

Унификация размеров грузовых единиц и оборудования, используемого для их перемещения, способствует рациональному использованию материально-технических ресурсов на всех логистических этапах.

Для создания устойчивых грузовых единиц используются поддоны стандартных размеров: 1200 х 800 мм и 1200 х 1000 мм. Грузы, упакованные в тару унифицированного размера, легко размещаются на этих поддонах, обеспечивая удобство в транспортировке и хранении.

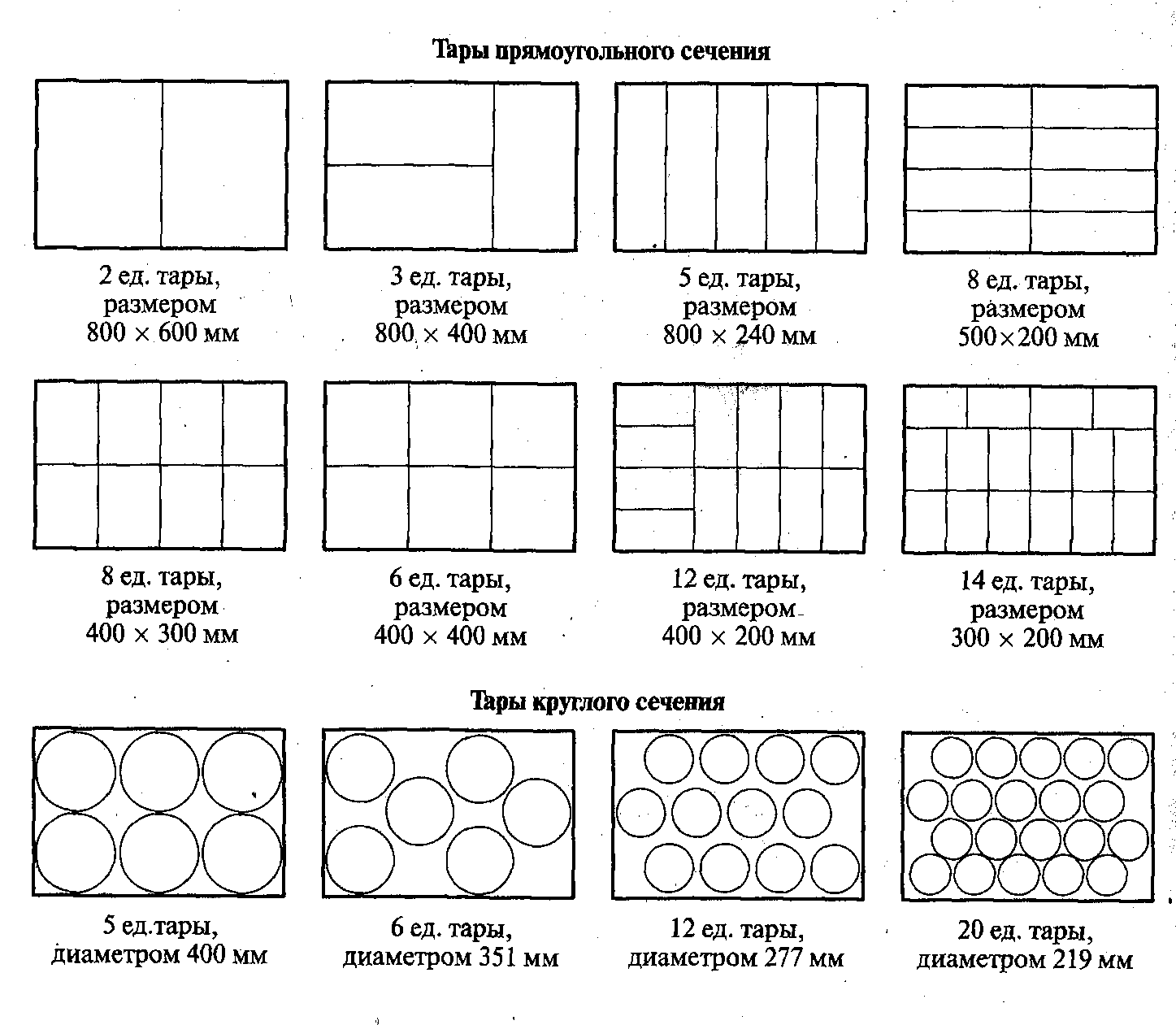

Для обеспечения сохранности груза во время различных этапов логистического процесса — от загрузки и транспортировки до разгрузки и хранения — необходимо использование унифицированных стандартов. Одним из таких стандартов является применение условной единицы площади, известной как базовый модуль. Эта логистическая величина представляет собой прямоугольник с размерами 600 х 400 мм, что позволяет кратно укладывать его на площадях платформ транспортных средств, погрузочных системах складов и других поверхностях.

На основе этого базового модуля создана система унифицированных размеров для транспортной тары. Принцип ее построения заключается в формировании сетки на базе стандартного поддона. Сетка определяет возможные наружные и внутренние габариты тары. Такое унифицированное размещение позволяет значительно оптимизировать процессы упаковки, складирования и транспортировки грузов. Иллюстрации возможных схем расстановки различных видов тары на поддоне приведены на рисунке ниже.

Примеры размещения транспортной тары различного размера на поддоне 1200 х 800 мм

Одной из ключевых операций, обеспечивающих стабильность и целостность груза в процессе логистических манипуляций, является пакетирование. Эта операция заключается в формировании грузовой единицы на поддоне с последующей фиксацией тары и поддона в одно целое.

Пакетирование выполняет сразу несколько функций:

- гарантирует сохранность товаров на всем пути следования до потребителя;

- повышает производительность складских и транспортных операций за счёт автоматизации и механизации;

- способствует оптимальной загрузке транспорта, повышая коэффициент использования его вместимости;

- дает возможность производить перегрузку без разрушения сформированных единиц;

- повышает уровень безопасности при выполнении погрузочно-разгрузочных мероприятий.

Методы пакетирования могут различаться в зависимости от характеристик груза. На практике применяют: обандероливание (с использованием стальной или полиэтиленовой ленты), скрепление верёвками, резиновыми сцепками, клейкой лентой и т. д.

Особо эффективной технологией считается обёртывание груза термоусадочной пленкой. Этот метод имеет ряд весомых преимуществ:

- значительно повышает устойчивость и защищённость груза от внешних воздействий, включая пыль, влагу, механические нагрузки;

- позволяет надёжно фиксировать продукцию различных форм и размеров, будь то металлические детали, книги, кирпич или продовольственные товары;

- снижает вероятность хищения, так как любое вмешательство в упаковку становится очевидным;

- упаковка устойчива даже при наклоне до 35°, что уменьшает вероятность потерь;

- снижает трудозатраты в 3–4 раза по сравнению с другими видами упаковки при использовании автоматического оборудования.

Неотъемлемым элементом контроля, безопасности и идентификации груза является его маркировка, которая осуществляется в строгом соответствии с нормативами, в частности ГОСТ 19433-74. Нанесение маркировки производится с помощью краски, бумажных ярлыков, деревянных бирок или табличек.

Выделяют следующие основные виды маркировки:

- товарная — содержит данные о грузе, его массе и производителе;

- грузовая — указывает пункты назначения, отправителя и получателя, а также массу и объем;

- транспортная — включает номер документа и количество грузовых мест. Например, маркировка 1425-4 говорит о накладной №1425 и количестве мест — 4;

- специальная — применяется для грузов, требующих особых условий при транспортировке или хранении.

Специальная маркировка особенно важна, когда груз нуждается в аккуратном обращении. На ней указываются инструкции: «Верх», «Боится сырости», «Не кантовать» и другие подобные обозначения. Эта информация позволяет избежать ошибок при погрузке и разгрузке, а также защитить товар от возможных повреждений.

Типичные манипуляционные знаки, используемые при маркировке груза

Следует отметить, что грузоотправители обязаны наносить как грузовую, так и специальную маркировку, тогда как транспортную маркировку оформляют предприятия, принимающие грузы к перевозке. Такая организация процессов способствует полной прослеживаемости и надежному обращению с грузами в логистической цепочке.

Интересные факты

- Паллетизация — «революция» логистики: внедрение поддонов (паллет) в середине XX века сократило время на загрузку и разгрузку товаров в 6–8 раз. Стандарты поддонов, такие как 1200×800 мм (европаллет), сегодня легли в основу многих логистических систем по всему миру.

- Маркировка как защита от потерь: по статистике, около 15% всех логистических инцидентов связаны с ошибками в маркировке. Именно поэтому многие компании применяют двойную маркировку — визуальную и сканируемую (штрихкоды, QR-коды).

- Цветовая маркировка в авиации: при перевозке грузов авиационным транспортом используются специальные цветовые коды, например, красный — для легковоспламеняющихся веществ, а жёлтый — для радиоактивных материалов.

- Маркировка опасных грузов — целая наука: согласно международной системе UN (United Nations), каждому опасному веществу присвоен уникальный четырёхзначный номер и специфическая пиктограмма. Например, бензину соответствует номер UN 1203.

Заключение

Грамотная классификация грузов, правильный подбор тары и точная маркировка — это не просто формальные требования, а основа безопасной и эффективной логистики. Эти аспекты помогают избежать потерь и повреждений, обеспечивают удобство хранения, транспортировки и обработки, а также играют важнейшую роль в обеспечении безопасности персонала и окружающей среды.

В условиях глобализации и развития высокоскоростных логистических цепочек требования к классификации и маркировке становятся всё строже. Именно поэтому понимание особенностей каждого вида груза и соблюдение правил обращения с ним — критически важный элемент профессиональной логистической деятельности.