Содержание страницы

- 1. Причины и методы устранения утечек газа

- 2. Классификация и порядок проведения газоопасных работ

- 3. Производство аварийных работ

- 4. Приборы газового контроля: газоиндикаторы и сигнализаторы

- 5. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) и предохранительные устройства

- 6. Оказание первой помощи пострадавшим

- Интересные факты по теме

- Часто задаваемые вопросы (FAQ)

- Заключение

Безопасность трудовой деятельности в сфере газового хозяйства является абсолютным приоритетом. Это обусловлено фундаментальными физико-химическими свойствами горючих газов: их высокой взрывоопасностью при смешении с воздухом, а также токсичностью (отравляющими свойствами) как некоторых исходных компонентов, так и продуктов их неполного сгорания, в частности, оксида углерода (CO). Несоблюдение установленных норм и правил может привести к катастрофическим последствиям, включая разрушение зданий, пожары и человеческие жертвы. Поэтому вся деятельность, связанная с эксплуатацией, ремонтом и обслуживанием газового оборудования, строго регламентируется и требует высочайшей квалификации персонала.

1. Причины и методы устранения утечек газа

Загазованность производственных, коммунальных или жилых помещений — одна из наиболее частых и опасных ситуаций. Она может быть спровоцирована рядом факторов:

- Нарушение герметичности соединений: Утечки газа часто происходят через неплотности в резьбовых, фланцевых соединениях газопроводов, а также через сальниковые уплотнения газовой арматуры и узлы бытовых приборов.

- Человеческий фактор: Оставленная по неосторожности в открытом положении запорная арматура (краны, вентили) без надлежащего контроля приводит к неконтролируемому выходу газа.

- Нарушение процессов горения: Некорректная работа газоиспользующего оборудования, например, сжигание газа при недостаточном притоке воздуха (слишком большом разрежении) или, наоборот, при его избытке, а также при неэффективной работе систем вентиляции и дымоудаления, ведет к образованию и скоплению токсичных продуктов неполного сгорания.

- Механические повреждения: Разрыв сварных швов или тела трубы газопровода вследствие коррозии, механического воздействия или дефектов монтажа.

Диагностика и ликвидация утечек

Для точного определения мест утечек газа на внутренних газопроводах применяется проверенный и надежный метод — обмыливание. Все сварные, резьбовые и фланцевые соединения покрываются мыльным раствором или специальной пенообразующей эмульсией. Образование пузырьков однозначно указывает на место негерметичности.

После обнаружения утечки ее устранение производится в зависимости от типа соединения:

- Фланцевые соединения: Выполняется равномерная подтяжка болтов по схеме «крест-накрест» или, если это не помогает, производится замена уплотнительной прокладки (из паронита, резины или других материалов, соответствующих ГОСТ).

- Резьбовые соединения: Осуществляется переборка соединения с заменой уплотнительного материала (например, льняной пряди с пропиткой или современной ФУМ-ленты).

- Сварные швы: Дефектный участок шва вырезается и заваривается заново квалифицированным сварщиком с соблюдением всех технологических норм. В некоторых случаях возможна замена целого участка трубопровода.

Важно подчеркнуть, что ликвидация утечек на наружных, особенно подземных, газопроводах — это исключительная прерогатива специализированных аварийно-диспетчерских служб газового хозяйства.

Категорические запреты при загазованности

До полного устранения утечки и проветривания помещения вводится строжайший режим безопасности, исключающий любые источники воспламенения. Запрещается:

- Манипулировать любыми электрическими выключателями (включать и выключать свет), так как в момент коммутации может возникнуть искра.

- Использовать электрические звонки, бытовые приборы, электроинструмент и другие устройства, способные стать источником искры.

- Вносить в помещение открытый огонь (спички, зажигалки) и категорически запрещено использовать его для поиска места утечки.

Ключевую роль в обеспечении безопасности играет эффективная вентиляция и организованный отвод продуктов сгорания. Неисправность или недостаточная производительность вентиляционных систем может привести к накоплению в воздухе взрывоопасных концентраций газа или опасных для жизни концентраций оксида углерода.

2. Классификация и порядок проведения газоопасных работ

Работы, которые проводятся в условиях существующей или потенциальной загазованности, а также те, при которых возможен неконтролируемый выход газа, относятся к категории газоопасных. В соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности, утвержденными Ростехнадзором, к таким работам относят обширный перечень операций:

- Монтажные работы: Присоединение (врезка) новых газопроводов к уже действующим сетям.

- Пусконаладочные работы: Ввод в эксплуатацию газопроводов, газорегуляторных пунктов (ГРП), а также газоиспользующего оборудования на промышленных, коммунальных и бытовых объектах.

- Техническое обслуживание и ремонт: Ревизия, ремонт, замена элементов действующих газопроводов, арматуры и оборудования.

- Эксплуатационные процедуры: Прочистка газопроводов, заливка растворителей для удаления гидратных пробок.

- Операции по отключению/включению: Установка и демонтаж заглушек на газопроводах, находящихся под давлением.

- Демонтажные работы: Разборка газопроводов, даже если они уже отключены от действующих сетей.

- Обслуживание подземных сооружений: Осмотр, проветривание колодцев, откачка конденсата из конденсатосборников.

- Профилактика: Плановое техническое обслуживание бытовых газовых приборов и внутридомового газового оборудования.

- Операции со сжиженным газом (СУГ): Слив газа из железнодорожных цистерн, заполнение резервуаров на ГНС, заправка автоцистерн и баллонов.

Выполнение таких работ доверяется только специально обученному персоналу, прошедшему аттестацию. Бригада должна состоять как минимум из двух слесарей, а при работах в замкнутых пространствах (колодцах, тоннелях, глубоких траншеях) — не менее чем из трех человек.

Документальное оформление

На каждую газоопасную работу в обязательном порядке оформляется наряд-допуск установленной формы. Перечень лиц, уполномоченных выдавать наряды, утверждается приказом по предприятию. Для наиболее сложных и ответственных работ, помимо наряда-допуска, разрабатывается детальный план производства работ (ППР), который утверждается главным инженером организации. К таким работам относят:

- Пуск газа в сети целых населенных пунктов, в газопроводы высокого давления (свыше 0,6 МПа).

- Ремонтные работы на ГРП или газопроводах среднего и высокого давления, связанные с применением сварки или газовой резки.

- Работы, требующие сложного снижения и последующего восстановления давления в сети.

В наряде-допуске прописываются ключевые меры безопасности, а в ППР — детальная последовательность всех операций, необходимая техника и механизмы, расстановка персонала и назначаются лица, ответственные за каждый этап.

3. Производство аварийных работ

Аварийными считаются работы, требующие немедленных и безотлагательных действий для локализации и ликвидации прямой угрозы. К ним относятся:

- Проникновение газа в подвалы, подъезды и помещения зданий.

- Закупорка газопроводов (образование гидратных пробок), нарушающая газоснабжение.

- Крупные утечки газа на подземных и внутренних газопроводах.

- Повреждения резервуаров СУГ и другого оборудования на газонаполнительных станциях.

Эти работы выполняются круглосуточными аварийно-диспетчерскими службами (АДС) во взаимодействии с другими подразделениями газового хозяйства и, при необходимости, с пожарной охраной и МЧС.

Ликвидация аварий на подземных газопроводах

Первоочередная задача — предотвратить проникновение газа в здания. Бригада АДС немедленно проверяет на загазованность подвалы и цокольные этажи близлежащих строений. При обнаружении газа организуется их срочное проветривание, а жители эвакуируются. Параллельно, используя исполнительную документацию (план трассы газопровода), бригада обследует смежные подземные коммуникации (теплотрассы, кабельные коллекторы) для определения пути распространения газа. Наиболее вероятное место повреждения локализуется с помощью высокочувствительных газоиндикаторов и бурения контрольных скважин. После определения точки с максимальной концентрацией газа начинается раскопка шурфа или котлована для доступа к поврежденному участку.

Устранение аварий в помещениях

При поступлении заявки о запахе газа в помещении, диспетчер АДС инструктирует заявителя о первоочередных мерах: открыть окна, перекрыть краны на приборах и перед ними, не пользоваться электроприборами и покинуть помещение. Прибывшая бригада с помощью газоиндикаторов определяет уровень загазованности и обеспечивает принудительную вентиляцию. Место утечки локализуется обмыливанием. В зависимости от характера повреждения, отключается один прибор, стояк или весь объект. Если ремонт требует сварки, участок газопровода обязательно продувается воздухом или инертным газом для полного удаления остатков горючей смеси.

4. Приборы газового контроля: газоиндикаторы и сигнализаторы

Для обеспечения безопасности необходим постоянный инструментальный контроль за состоянием воздушной среды. Обонятельный метод (по запаху одоранта) является лишь предварительным. Точные данные о концентрации газа предоставляют специальные приборы.

- Газоанализаторы — сложные приборы, способные определить количественный состав газовой смеси, то есть концентрацию каждого отдельного компонента.

- Газоиндикаторы (течеискатели) — более простые и распространенные устройства, которые определяют наличие в воздухе одного конкретного газа (например, метана) или общую сумму горючих газов.

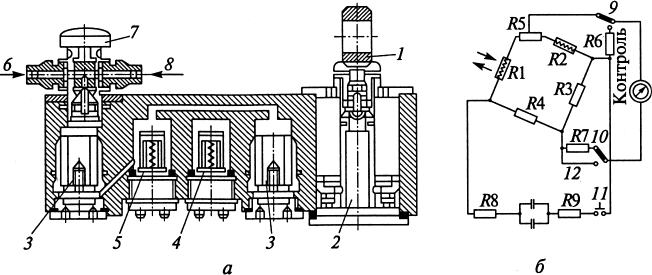

Газоиндикатор термохимический ПГФ2М

Действие этого прибора основано на термохимическом принципе. Его электрическая схема — это мост Уитстона, где два плеча являются платиновыми спиралями. На одну спираль (сравнительную) подается чистый воздух, а на другую (измерительную) — анализируемая проба газовоздушной смеси. При наличии в пробе горючего газа он сгорает на раскаленной платиновой спирали, дополнительно повышая её температуру и, соответственно, электрическое сопротивление. Этот дисбаланс моста фиксируется гальванометром, шкала которого отградуирована в процентах концентрации газа.

Рисунок 1. Газоиндикатор ПГФ2М: а – разрез прибора: 1 – рукоятка воздушного насоса; 2 – поршень воздушного насоса; 3 – взрывозащитное устройство; 4 – сравнительная камера; 5 – измерительная камера; 6 – вход анализируемого воздуха; 7 – трехходовой кран; 8 – вход чистого воздуха; б – электрическая схема: 9, 10 – тумблеры; 11, 12 – рукоятки переключателя низкой и высокой чувствительности гальванометра

Прибор имеет взрывобезопасное исполнение и выпускается в нескольких модификациях для определения различных газов: метана (ПГФ2М-И1А), пропана (ПГФ2М-И3А), водорода (ПГФ2М-И4А).

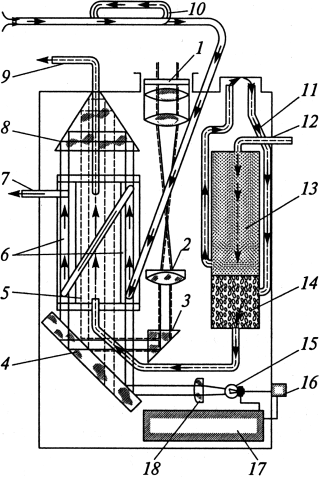

Оптический газоиндикатор (интерферометр) ШИ-3

Принцип работы этого прибора основан на явлении интерференции света. Внутри прибора луч света от лампочки разделяется на два. Один луч проходит через камеру с чистым (эталонным) воздухом, а второй — через камеру, в которую закачивается анализируемая проба. Газ в пробе изменяет показатель преломления среды, что вызывает сдвиг фазы световой волны. При последующем сведении двух лучей возникает смещение интерференционной картины (полос), которое пропорционально концентрации газа. Это смещение наблюдается в окуляр и считывается по специальной шкале.

Рисунок 2. Схема оптического газоиндикатора ШИ-3: 1 – окуляр; 2 – объектив; 3 – подвижная призма; 4 – плоскопараллельное зеркало; 5 – средняя полость газовоздушной камеры; 6– боковые полости камеры; 7, 9 – штуцера для присоединения резиновой груши при наборе контролируемого воздуха; 8 – призма полного внутреннего отражения; 10 – трубчатый лабиринт; 11 – соединительные трубки; 12 – штуцер для контролируемого воздуха; 13 – патрон с поглотителем углекислоты; 14 – патрон с силикагелем; 15 – электрическая лампа; 16 – кнопка включения лампы; 17 – батарея; 18 – конденсорная линза

Интерферометры отличаются высокой точностью, но более сложны в эксплуатации по сравнению с термохимическими приборами.

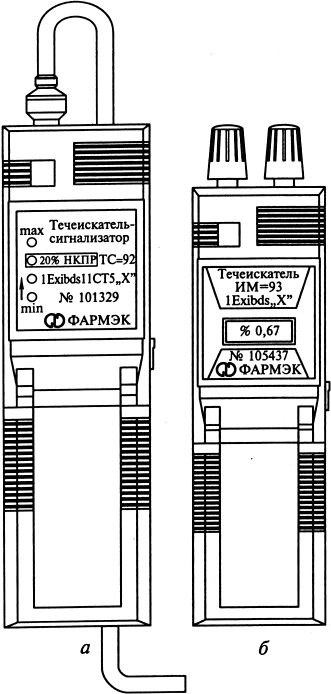

Современные полупроводниковые течеискатели

Современная элементная база позволила создать компактные, надежные и высокочувствительные приборы, основанные на изменении сопротивления полупроводникового сенсора при контакте с молекулами газа. К таким приборам относятся модели ТГГ-90, ТС-92, ИМ-93.

Рисунок 3. Контрольные приборы: а – течеискатель-сигнализатор ТС-92; б – измеритель метана ИМ-93

Эти устройства обладают малым временем отклика, высокой чувствительностью (способны обнаружить концентрации от 0,01% об. доли), оснащены звуковой и световой сигнализацией, а также цифровой индикацией. Многие модели, как ТС-92, имеют встроенный микронасос для принудительного забора пробы из труднодоступных мест.

Сравнительная таблица газоиндикаторов

| Модель | Принцип действия | Основное назначение | Диапазон измерений (по метану) | Преимущества | Недостатки |

|---|---|---|---|---|---|

| ПГФ2М | Термохимический | Измерение концентрации газа | До ~2-5% (зависит от шкалы) | Надежность, взрывозащита | Необходимость ручного забора пробы, инерционность |

| ШИ-3 | Оптический (интерференция) | Точное измерение концентрации метана | 0 – 6% | Высокая точность, стабильность показаний | Сложность, хрупкость, необходимость замены поглотителей |

| ТГГ-90 | Полупроводниковый | Поиск (индикация) мест утечек | 0,01 – 100% | Высокая чувствительность, быстродействие | Не является средством измерения, только индикатор |

| ТС-92 | Полупроводниковый | Поиск утечек и сигнализация о превышении порога | Чувствительность от 0,01%, порог 1% | Встроенный микронасос, сигнализация НКПР | Требует периодической калибровки сенсора |

| ИМ-93 | Термокаталитический | Измерение концентрации и сигнализация | 0 – 5% | Цифровая индикация, взрывозащита, измерительный прибор | Ограниченный верхний предел измерений |

5. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) и предохранительные устройства

Каждый работник, выполняющий газоопасные работы, должен быть обеспечен комплектом соответствующих СИЗ. К ним относятся средства защиты органов дыхания, спасательные пояса, специальная одежда и инструмент.

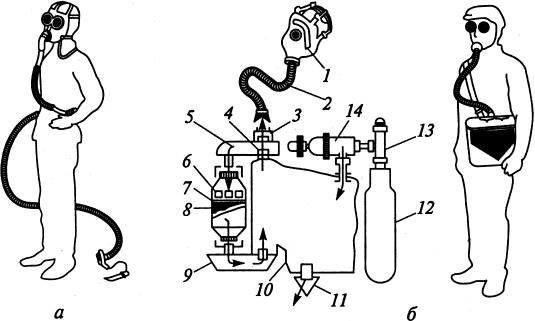

Средства защиты органов дыхания (СИЗОД)

В газовом хозяйстве применяются исключительно изолирующие противогазы, так как фильтрующие не защищают от недостатка кислорода.

- Шланговые противогазы (ПШ-1, ПШ-2): Это наиболее распространенный тип. Чистый воздух для дыхания забирается из незагазованной зоны через длинный шланг. В модели ПШ-1 воздух всасывается усилием легких работника (длина шланга до 15 м). В модели ПШ-2 воздух подается принудительно с помощью вентилятора (длина шланга до 40 м), что значительно облегчает дыхание.

- Кислородно-изолирующие противогазы (КИП-5, КИП-7): Это автономные дыхательные аппараты. Они полностью изолируют человека от внешней среды. Выдыхаемый воздух поступает в регенеративный патрон, где очищается от углекислого газа, затем обогащается кислородом из небольшого баллона и снова подается на вдох. Такие аппараты незаменимы при авариях, когда невозможно обеспечить забор чистого воздуха, но требуют специальной подготовки для использования.

Рисунок 4. Противогазы: а – самовсасывающий шланговый; б – кислородно-изолирующий КИП-5: 1 – маска; 2 – шланг; 3 – соединительная коробка; 4 – дыхательный клапан; 5 – выдыхательный клапан; 6 – регенеративный патрон; 7 – поглотитель; 8 – сетка; 9 – соединительная трубка; 10 – дыхательный мешок; 11 – предохранительный клапан; 12 – редуктор; 13 – вентиль; 14 – кислородный баллон

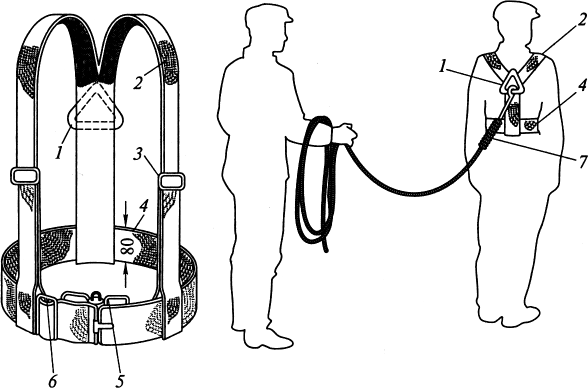

Спасательные пояса и веревки

При работе в колодцах, траншеях и других замкнутых пространствах обязательно применение спасательных поясов с сигнально-спасательной веревкой. Пояс должен иметь наплечные лямки, чтобы в случае экстренной эвакуации (например, при потере сознания) тело пострадавшего извлекалось в вертикальном положении, что предотвращает дополнительные травмы. Веревка крепится к кольцу на спине между лопатками. Все элементы системы (пояса, карабины, веревки) подлежат регулярному осмотру и периодическим статическим испытаниям повышенной нагрузкой (200 кг в течение 5 минут).

Рисунок 5. Спасательный пояс с веревкой: 1 – кольцо для веревки; 2 – лямки пояса; 3, 6 – пряжки; 4 – пояс; 5 – замок; 7 – веревка

Взрывобезопасный инструмент

При выполнении работ в загазованной среде запрещено использовать обычный стальной инструмент, так как при ударе он может высечь искру и спровоцировать взрыв. Применяется специальный искробезопасный (взрывобезопасный) инструмент, изготовленный из цветных металлов и их сплавов (например, бериллиевой или алюминиевой бронзы). В качестве альтернативы допускается использование стального инструмента, рабочие поверхности которого покрыты слоем меди (омедненный инструмент).

6. Оказание первой помощи пострадавшим

Нарушение правил безопасности может привести к различным травмам и поражениям: удушью, отравлению, ожогам, поражению током.

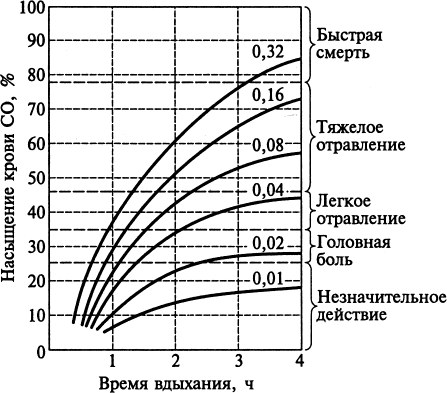

Удушье и отравление оксидом углерода

Удушье (асфиксия) наступает, когда газ вытесняет кислород из помещения, и его концентрация в воздухе падает ниже 16-18%. Отравление оксидом углерода (CO) особенно опасно, так как этот газ не имеет цвета и запаха, но обладает чрезвычайно высокой токсичностью. Он блокирует гемоглобин в крови, нарушая перенос кислорода к тканям. Степень отравления зависит от концентрации CO и времени пребывания в опасной зоне.

Рисунок 6. Действие оксида углерода на человека в зависимости от его содержания в воздухе и длительности вдыхания (цифры у кривых – содержание СО в воздухе в объемных процентах)

Первая помощь:

- Немедленно вынести пострадавшего на свежий воздух.

- Освободить от стесняющей дыхание одежды (расстегнуть воротник, пояс).

- Вызвать скорую медицинскую помощь.

- При потере сознания дать понюхать нашатырный спирт.

- Если дыхание отсутствует, немедленно приступить к сердечно-легочной реанимации (искусственному дыханию и непрямому массажу сердца).

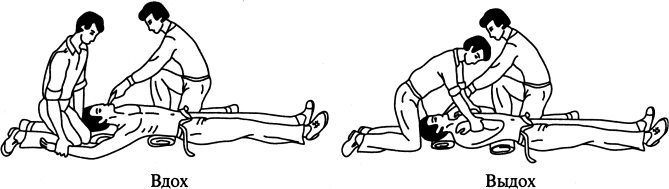

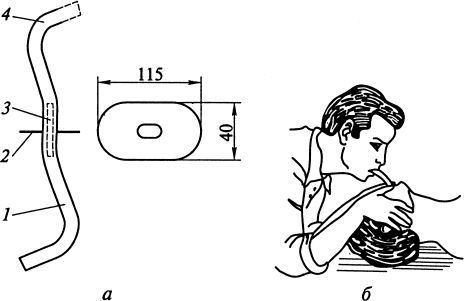

Наиболее эффективным методом искусственного дыхания является способ «изо рта в рот» или «изо рта в нос». Он обеспечивает поступление достаточного объема воздуха в легкие пострадавшего. Вдувание производится с частотой 10-12 раз в минуту.

Рисунок 7. Проведение искусственного дыхания (исторический метод Сильвестра-Брошу)

Рисунок 8. Способ искусственного дыхания по методу «изо рта в рот»: а – приспособление; б – прием для оказания помощи пострадавшему вдуванием воздуха через гибкую трубку; 1,4 – мягкие трубки; 2 – гибкий фланец; 3 – твердая трубка

Помощь при ожогах

При термических ожогах необходимо немедленно прекратить воздействие высокой температуры. Нельзя смазывать ожог маслом или мазями. Обожженную поверхность следует охладить чистой прохладной водой, накрыть стерильной повязкой и немедленно доставить пострадавшего в медицинское учреждение.

Интересные факты по теме

- Запах газа: Природный газ метан практически не имеет запаха. Характерный «запах газа» ему придают искусственно, добавляя сильно пахнущие вещества — одоранты (обычно на основе меркаптанов). Это делается для того, чтобы человек мог обнаружить даже малейшую утечку по запаху.

- «Шахтерская канарейка»: До изобретения приборов газового контроля шахтеры брали с собой в забой клетку с канарейкой. Эти птицы очень чувствительны к метану и угарному газу, и их гибель служила сигналом смертельной опасности для людей.

- Пределы воспламеняемости: Смесь метана с воздухом взрывоопасна не при любой концентрации, а только в диапазоне от 5% до 15% (это называется нижним и верхним концентрационными пределами распространения пламени — НКПР и ВКПР). Именно на нижний предел (НКПР) настраивается сигнализация большинства газовых детекторов.

- Лазерные детекторы: Современные технологии позволяют обнаруживать утечки газа дистанционно с помощью лазерных детекторов. Луч лазера направляется на обследуемый объект (например, газопровод), и по изменению его спектра при отражении система с высокой точностью определяет наличие и концентрацию метана в воздухе.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

- В чем разница между газоанализатором и газоиндикатором?

- Газоиндикатор (или течеискатель) показывает только сам факт наличия горючего газа и примерно оценивает его уровень, часто без точных цифр. Газоанализатор — это измерительный прибор, который определяет точную концентрацию конкретного газа в процентах или ppm.

- Почему нельзя использовать обычный молоток при работе на газопроводе?

- При ударе стального молотка о стальную трубу или болт может возникнуть искра, температура которой достаточна для воспламенения газовоздушной смеси. Поэтому используется специальный искробезопасный инструмент из цветных металлов (бронзы, меди).

- Что такое НКПР?

- НКПР — это Нижний Концентрационный Предел Распространения Пламени. Это минимальная концентрация горючего газа в воздухе, при которой смесь становится способной к воспламенению и взрыву. Для метана это около 5% по объему.

- Что делать в первую очередь, если почувствовал запах газа в квартире?

- Немедленно прекратить использование газовых приборов. Открыть все окна для проветривания. Не включать и не выключать свет, не пользоваться электроприборами. Перекрыть кран на газовой трубе. Выйти из квартиры, предупредить соседей и с безопасного расстояния (с улицы) позвонить в аварийную газовую службу по номеру 104 или 112.

Заключение

Безопасная эксплуатация газового хозяйства — это комплексная система, основанная на трех ключевых принципах: строгом соблюдении нормативных требований, использовании надежного оборудования и средств контроля, а также высоком профессионализме и ответственности персонала. Каждый этап, от проектирования газопровода до ликвидации аварийной утечки, требует точного следования инструкциям, применения сертифицированных приборов и средств индивидуальной защиты. Только такой подход позволяет минимизировать риски, связанные с использованием природного газа, и обеспечить безопасность людей и инфраструктуры.

Нормативная база

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (Приказ Ростехнадзора № 542 от 15.12.2020 г.).

- ГОСТ Р 58095.0-2024 «Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть 0. Общие положения».

- ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования».

- ГОСТ Р 52350.29.1-2010 «Взрывоопасные среды. Часть 29-1. Газоанализаторы. Общие технические требования и методы испытаний газоанализаторов горючих газов».

Список литературы

- Кязимов К.Г., Гулиев В.Е. «Устройство и эксплуатация газового хозяйства». – М.: Академия, 2017. – 384 с.

- Скафтымов Н. А. «Основы газоснабжения». – Л.: Недра, 1975. – 343 с.

- Стаскевич Н.Л., Северинец Г.Н., Вигдорчик Д.Я. «Справочник по газоснабжению и использованию газа». – Л.: Недра, 1990. – 762 с.

- «Охрана труда в нефтяной и газовой промышленности: Учебник для вузов» / Под ред. В. А. Юфина. — М.: Недра, 2005. — 422 с.