Содержание страницы

- 1. Физико-химические свойства и ключевые характеристики природного газа

- 2. Термодинамика и условия горения газового топлива

- 3. Продукты сгорания и методы контроля процесса горения

- 4. Технологии и методы сжигания газа

- 5. Сравнительный анализ методов сжигания газа

- 6. Пути повышения эффективности использования газового топлива

- 7. Рациональное сжигание газа и защита воздушного бассейна

- 8. Автоматизация и безопасность процессов сжигания газа

- 9. Интересные факты о природном газе

- 10. Нормативная база

- 11. FAQ: Часто задаваемые вопросы

- Заключение

Природный газ, часто именуемый «голубым топливом», является краеугольным камнем современной энергетики и промышленности. Его уникальные свойства и экономическая эффективность сделали его незаменимым ресурсом. Для обеспечения безопасной, надежной и экономичной эксплуатации газового оборудования, а также для грамотного выполнения потенциально опасных работ, связанных с газом, инженеры и технические специалисты должны обладать глубокими знаниями о его физико-химических характеристиках, термодинамике процессов горения и передовых методах его утилизации. В данном материале мы проведем всесторонний анализ всех аспектов, связанных с использованием природного газа.

1. Физико-химические свойства и ключевые характеристики природного газа

Природный газ представляет собой сложную смесь углеводородов, где доминирующим компонентом является метан (CH4), его содержание может достигать 98%. Помимо метана, в состав входят его гомологи: этан (C2H6), пропан (C3H8), бутан (C4H10), а также незначительные примеси неуглеводородных компонентов, таких как азот (N2), диоксид углерода (CO2) и сероводород (H2S). Точный состав газа регламентируется ГОСТ 5542-2022 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия».

1.1. Экономические и эксплуатационные преимущества

Популярность природного газа как основного энергоносителя обусловлена целым комплексом неоспоримых преимуществ по сравнению с твердыми и жидкими видами топлива:

- Экономическая эффективность: Себестоимость добычи и подготовки природного газа существенно ниже, а производительность труда в газодобывающей отрасли значительно превосходит показатели угольной и нефтяной промышленности.

- Высокая энергоэффективность: Высокая удельная теплота сгорания (более 35 МДж/м³) делает его транспортировку по магистральным газопроводам на тысячи километров экономически оправданной и целесообразной.

- Полнота сгорания и экологичность: При правильной организации процесса горения достигается практически полное сгорание, что минимизирует выбросы вредных веществ. Это не только улучшает состояние воздушного бассейна городов и промышленных зон, но и значительно облегчает условия труда обслуживающего персонала, устраняя необходимость в золоудалении.

- Безопасность при утечках: В отличие от продуктов неполного сгорания других топлив, природный газ в своем исходном состоянии не содержит токсичного оксида углерода (CO). Это критически важный фактор безопасности, предотвращающий отравления при утечках в коммунально-бытовом секторе. Для обнаружения утечек газ подвергается одоризации — добавлению веществ с резким запахом (этилмеркаптана).

- Автоматизация и КПД: Газообразное состояние топлива позволяет полностью автоматизировать процессы горения, обеспечивая точное поддержание заданных параметров и достижение высоких коэффициентов полезного действия (КПД) тепловых агрегатов, часто превышающих 92-95%.

- Химическое сырье: Природный газ является не только топливом, но и ценнейшим сырьем для химической промышленности, используемым в производстве пластмасс, удобрений, метанола и другой продукции.

- Высокая температура горения: Адиабатическая температура горения природного газа в воздухе превышает 2000 °С, что позволяет эффективно использовать его в высокотемпературных металлургических и промышленных процессах.

1.2. Технологические преимущества в промышленности

В промышленном применении природный газ раскрывает дополнительные технологические достоинства:

- Минимальный избыток воздуха: Для полного сгорания газа требуется минимальный коэффициент избытка воздуха (α ≈ 1.05-1.2), что позволяет достигать максимальных температур в рабочих зонах печей и снижать потери тепла с уходящими газами.

- Химическая чистота: Природный газ содержит минимальное количество агрессивных примесей, таких как сероводород, что снижает коррозию оборудования и повышает качество конечной продукции.

- Точность регулирования: Газовые горелки обеспечивают прецизионную регулировку температуры, что невозможно при сжигании твердого топлива. Это позволяет экономить топливо, избегая перегрева и перерасхода, характерного для инерционных систем.

- Низкая инерционность: Использование газа обеспечивает быстрый разогрев и охлаждение тепловых агрегатов, минимизируя тепловые потери при простоях и переходных режимах.

- Отсутствие механического недожога: В отличие от угля или мазута, где часть топлива может не сгореть и уносится с золой или шлаком, для газа это явление полностью отсутствует.

- Гибкость формы пламени: Форма и размер газового факела легко поддаются регулировке, что позволяет концентрировать тепловую энергию в определенных зонах рабочего пространства.

- Прогрессивные методы нагрева: Газ позволяет применять передовые технологии, такие как беспламенное сжигание и нагрев с помощью радиационных труб, что интенсифицирует теплообмен и повышает равномерность нагрева.

1.3. Недостатки и риски

Несмотря на многочисленные преимущества, газовому топливу присущ главный недостаток — высокая взрыво- и пожароопасность. Смеси природного газа с воздухом в определенных концентрациях образуют взрывоопасную среду, способную воспламениться от малейшей искры. Также стоит отметить, что метан является сильным парниковым газом, и его утечки в атмосферу вносят вклад в глобальное изменение климата.

2. Термодинамика и условия горения газового топлива

Процесс горения газообразного топлива — это сложная, быстропротекающая экзотермическая окислительно-восстановительная реакция, включающая в себя несколько стадий: смешение газа с окислителем (воздухом), нагрев смеси до температуры активации, термическую диссоциацию молекул и последующее химическое соединение горючих элементов (углерода, водорода) с кислородом.

Стабильное, устойчивое горение возможно только при соблюдении трех условий «треугольника огня»: наличие горючего вещества (газ), окислителя (кислород воздуха) и источника воспламенения, который нагревает смесь до температуры самовоспламенения.

Таблица 1. Температура самовоспламенения и концентрационные пределы воспламенения (КПВ) основных горючих газов в смеси с воздухом

| Наименование газа | Температура самовоспламенения, °С | Пределы воспламеняемости (концентрация газа в воздухе, % об.) | |

| Нижний (НКПВ) | Верхний (ВКПВ) | ||

| Метан (CH4) | 650 | 5 | 15 |

| Этан (C2H6) | 510 | 3,2 | 12,45 |

| Пропан (C3H8) | 500 | 2,37 | 9,5 |

| Бутан (C4H10) | 429 | 1,86 | 8,4 |

| Водород (H2) | 510 | 4 | 74 |

| Ацетилен (C2H2) | 305 | 2,5 | 80 |

Из данных таблицы 1 видно, что метан имеет концентрационные пределы воспламеняемости от 5% до 15%. Смесь с концентрацией ниже 5% (бедная смесь) или выше 15% (богатая смесь) не способна к самостоятельному горению. Наиболее опасной с точки зрения взрыва является концентрация, близкая к стехиометрической (около 9,5%). В соответствии с нормами безопасности, концентрация газа в воздухе помещения, равная 20% от нижнего предела (т.е. 1% для метана), уже считается аварийной и требует немедленных действий.

2.1. Детонация и разрушительный эффект взрыва

При воспламенении газовоздушной смеси в замкнутом объеме происходит резкое возрастание давления и температуры, что вызывает ударную волну и расширение продуктов горения. Это явление и есть взрыв. Давление при взрыве природного газа в типовых помещениях может достигать 0,8 МПа (8 атмосфер), что приводит к катастрофическим разрушениям.

В особых условиях, например, в трубопроводах большого диаметра и протяженности, скорость распространения фронта пламени может превысить скорость звука в данной среде, достигая 2000–4000 м/с. Такое сверхзвуковое горение, поддерживаемое ударной волной, называется детонацией. Ударная волна сжимает и нагревает перед собой свежую газовоздушную смесь, вызывая её мгновенное воспламенение и многократно усиливая разрушительный эффект. Локальное давление при детонации может достигать 8 МПа (80 атмосфер) и выше, что способно разрушить даже самые прочные стальные конструкции.

2.2. Химия процесса сгорания

Полный механизм химических реакций горения чрезвычайно сложен и включает десятки промежуточных стадий с образованием свободных радикалов. Для практических инженерных расчетов используют упрощенные стехиометрические уравнения, описывающие начальное и конечное состояние системы.

Общее уравнение горения углеводородов вида CmHn в чистом кислороде выглядит так:

CmHn + (m + n/4) O2 = mCO2 + (n/2) H2O + Q (1)

где m и n – число атомов углерода и водорода в молекуле, а Q – выделяемая теплота.

Примеры уравнений для основных компонентов природного газа:

- Метан: СН4 + 2О2 = СО2 + 2Н2О

- Этан: С2Н6 + 3,5О2 = 2СО2 + 3Н2О

- Пропан: С3Н8 + 5О2 = ЗСО2 + 4Н2О

- Бутан: С4Н10 + 6,5О2= 4СО2+5Н2О

В реальных условиях в качестве окислителя используется воздух, который содержит примерно 21% кислорода и 79% азота (в объемных долях). Таким образом, на каждый 1 объем O2 в реакцию поступает 3,76 объема N2. Уравнение горения метана в воздухе принимает вид:

СН4 + 2(О2 + 3,76N2) = СО2 + 2Н2О + 7,52N2 (2)

Из этого уравнения следует, что для полного сжигания 1 м³ метана теоретически необходимо 2 м³ кислорода или 9,52 м³ воздуха. При этом образуется 1 м³ диоксида углерода, 2 м³ водяного пара и 7,52 м³ азота.

Таблица 2. Стехиометрические расчеты для сжигания 1 м³ различных горючих газов в воздухе

| Газ | Необходимый объем, м³ | Объем продуктов сгорания, м³ | Низшая теплота сгорания QH, кДж/м³ | ||||

| Кислорода (O2) | Воздуха (LT) | CO2 | H2O (пар) | N2 | Всего | ||

| Водород | 0,5 | 2,38 | – | 1 | 1,88 | 2,88 | 10 806 |

| Оксид углерода | 0,5 | 2,38 | 1 | – | 1,88 | 2,88 | 12 637 |

| Метан | 2 | 9,52 | 1 | 2 | 7,52 | 10,52 | 35 825 |

| Этан | 3,5 | 16,66 | 2 | 3 | 13,16 | 18,16 | 63 797 |

| Пропан | 5 | 23,8 | 3 | 4 | 18,8 | 25,8 | 91 310 |

| Бутан | 6,5 | 30,94 | 4 | 5 | 24,44 | 33,44 | 118 740 |

Примечание: В таблице 2 для пропана и бутана исправлены значения в столбце «Всего».

2.3. Коэффициент избытка воздуха (α)

Теоретически необходимое количество воздуха (LT) на практике оказывается недостаточным для идеального смешения и полного сгорания. Поэтому газ всегда сжигают с некоторым избытком воздуха. Отношение практически поданного количества воздуха (Lп) к теоретически необходимому называется коэффициентом избытка воздуха α.

Lп = α · LT (3)

Для природного газа оптимальное значение α обычно составляет 1,05 – 1,2. Смесь с α = 1 называется стехиометрической. Слишком малый α (< 1) приводит к неполному сгоранию и образованию токсичного CO, а слишком большой α (> 1,2) ведет к снижению температуры горения и падению КПД из-за потерь тепла на нагрев избыточного воздуха и азота.

Присутствие инертных газов (балласта), таких как N2 и СО2, в составе топлива сужает пределы воспламеняемости и снижает его теплотворную способность. При достижении определенной концентрации балласта смесь становится негорючей при любом соотношении с воздухом, что используется в системах пожаротушения.

Таблица 3. Объем инертного газа (м³ на 1 м³ горючего), делающий газовоздушную смесь невзрывоопасной

| Горючий газ | Инертный газ-флегматизатор | |

| Диоксид углерода (CO2) | Азот (N2) | |

| Оксид углерода (CO) | 2,2 | 4,1 |

| Водород (H2) | 10,3 | 16,5 |

| Метан (CH4) | 3,3 | 6,0 |

| Этан (C2H6) | 7,3 | 12,8 |

3. Продукты сгорания и методы контроля процесса горения

При полном сгорании природного газа образуются безвредные вещества: диоксид углерода (CO2), водяные пары (H2O), а также азот (N2) и избыточный кислород (O2), пришедшие с воздухом.

При неполном сгорании (недостаток воздуха, плохое перемешивание, чрезмерное охлаждение пламени) в продуктах сгорания появляются опасные и вредные компоненты: оксид углерода (CO) – смертельно опасный газ без цвета и запаха, несгоревшие углеводороды (CH4, CmHn), водород (H2) и сажа (C).

Качество сгорания напрямую связано с концентрацией CO2 в уходящих газах. Чем она выше и ближе к теоретическому максимуму (CO2max), тем полнее сгорание. Контроль этого параметра является ключевым для настройки горелочных устройств.

Таблица 4. Максимально возможная концентрация CO2 в сухих продуктах полного сгорания

| Вид газового топлива | Максимальное содержание CO2max, % |

| Сланцевый газ | 16,0 |

| Нефтяной попутный газ | 13,6 |

| Коксовый газ | 10,2 |

| Природный газ (среднее по месторождениям РФ) | 11,6–12,0 |

Зная фактическое содержание CO2 в продуктах сгорания (измеренное газоанализатором) и теоретический максимум для данного типа газа, можно легко рассчитать коэффициент избытка воздуха:

α ≈ CO2max / CO2фактич (4)

Например, если для природного газа с CO2max = 11,8% газоанализатор показал 10,2% CO2 в дымовых газах, то α ≈ 11,8 / 10,2 ≈ 1,15, что соответствует избытку воздуха в 15%.

Современный контроль процесса горения осуществляется с помощью автоматических газоанализаторов, которые непрерывно или периодически измеряют концентрацию O2, CO2, CO и NOx в уходящих газах. Нулевое показание по каналу (СО + Н2) свидетельствует о полном сгорании. Отклонение стрелки от нуля указывает на химический недожог и необходимость увеличения подачи воздуха или улучшения смесеобразования.

4. Технологии и методы сжигания газа

В зависимости от способа организации смешения газа и воздуха, все методы сжигания классифицируются на три основные группы.

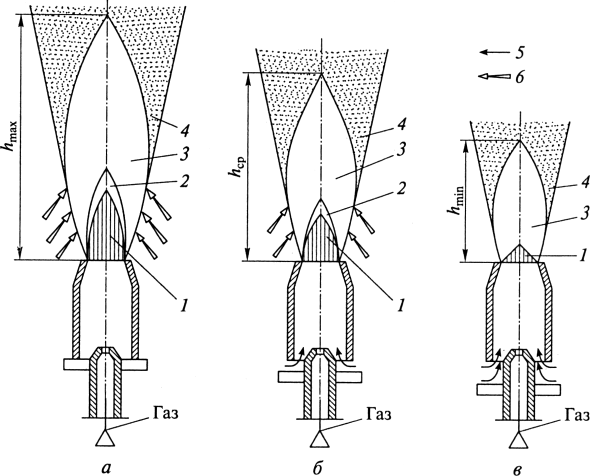

Рис. 1. Схематическое изображение методов сжигания газа: а – диффузионный; б – смешанный (частично-премиксный); в – кинетический (полностью-премиксный); 1 – внутренний конус пламени; 2 – зона первичного горения; 3 – зона основного горения; 4 – продукты сгорания; 5 – первичный воздух; 6 – вторичный воздух.

4.1. Диффузионный метод

При этом методе (рис. 1, а) газ и воздух подаются в зону горения раздельно. Смешение происходит за счет взаимной диффузии непосредственно в факеле. Скорость горения лимитируется скоростью смесеобразования. Пламя получается длинным, светящимся (из-за частиц сажи), с относительно невысокой температурой.

- Преимущества: Высокая устойчивость пламени в широком диапазоне нагрузок, полное отсутствие риска проскока пламени в горелку.

- Недостатки: Низкая интенсивность горения, склонность к образованию сажи и химическому недожогу, большие габариты топок.

4.2. Кинетический (предварительного смешения) метод

При кинетическом методе (рис. 1, в) весь необходимый для горения воздух (первичный) предварительно смешивается с газом внутри горелки. На выход из горелки подается уже готовая горючая смесь. Горение происходит очень быстро, в коротком, несветящемся, высокотемпературном факеле. Скорость горения определяется скоростью химических реакций.

- Преимущества: Высокая интенсивность и полнота сгорания, малая длина пламени, высокий КПД.

- Недостатки: Узкий диапазон устойчивой работы, высокий риск проскока пламени (горение внутри горелки) или отрыва (погасание). Требует специальных стабилизаторов пламени.

4.3. Смешанный метод

Это наиболее распространенный компромиссный вариант (рис. 1, б). Часть воздуха (первичный, 50-70%) смешивается с газом в горелке, а остальной (вторичный) подается непосредственно в зону горения. Это позволяет сочетать достоинства обоих методов: достигается хорошая полнота сгорания и устойчивость пламени. Факел имеет промежуточную длину и светимость.

5. Сравнительный анализ методов сжигания газа

Для наглядного выбора оптимальной технологии сжигания под конкретную задачу, сведем их ключевые характеристики в единую таблицу.

| Параметр сравнения | Диффузионный метод | Кинетический метод | Смешанный метод |

|---|---|---|---|

| Скорость горения | Низкая (лимитируется смешением) | Очень высокая (лимитируется кинетикой) | Средняя / высокая |

| Длина и светимость пламени | Длинное, светящееся | Короткое, несветящееся (голубое) | Средней длины, слабосветящееся |

| Риск неполного сгорания (CO, сажа) | Высокий | Низкий (при правильной настройке) | Низкий / средний |

| Устойчивость пламени | Очень высокая | Низкая (требует стабилизации) | Высокая |

| Риск проскока пламени | Отсутствует | Высокий | Низкий |

| Теплонапряженность топочного объема | Низкая | Высокая | Средняя / высокая |

| Типичное применение | Крупные энергетические котлы, металлургические печи | Бытовые газовые плиты, водонагреватели, инжекционные горелки | Промышленные котлы, печи, сушильные установки (универсальный) |

6. Пути повышения эффективности использования газового топлива

Эффективность использования газа — это комплексная задача, включающая как оптимизацию процесса сгорания, так и максимальную утилизацию теплоты продуктов сгорания.

- Глубокая утилизация тепла уходящих газов: Использование теплоты дымовых газов для подогрева питательной воды (экономайзеры), воздуха, подаваемого на горение (рекуператоры), или для технологических нужд (пар, горячая вода). Каждая калория, возвращенная в процесс, экономит топливо.

- Применение конденсационных технологий: При сжигании 1 м³ метана образуется около 1,6 кг водяного пара. Охлаждая продукты сгорания ниже точки росы (~56 °С), можно утилизировать скрытую теплоту парообразования. Конденсационные котлы, использующие этот принцип, достигают условного КПД до 109% (по низшей теплоте сгорания).

- Оптимизация коэффициента избытка воздуха: Поддержание минимально возможного, но достаточного α с помощью систем автоматического контроля (по O2 и CO) позволяет резко снизить потери тепла с уходящими газами.

- Ступенчатое использование теплоты: Каскадное использование продуктов сгорания, когда выхлоп высокотемпературной установки (например, печи обжига) используется в качестве теплоносителя для средне- и низкотемпературных процессов (сушка, отопление).

- Использование продуктов сгорания в технологиях: Очищенные продукты сгорания могут использоваться для создания инертной среды при хранении фруктов и овощей, для продувки взрывоопасной аппаратуры, а также в качестве источника CO2 для «углеродного удобрения» растений в теплицах, что позволяет повысить урожайность на 20-50%.

7. Рациональное сжигание газа и защита воздушного бассейна

Защита атмосферы от загрязнений — одна из важнейших проблем современности. Перевод промышленности, энергетики и транспорта с угля и мазута на природный газ является одним из самых эффективных путей улучшения экологической обстановки. При сжигании газа практически отсутствуют выбросы сажи, золы и оксидов серы (SOx).

Однако основной проблемой при сжигании газа являются оксиды азота (NOx). Они образуются в зоне высоких температур (выше 1300 °С) путем окисления азота воздуха. NOx вредны для здоровья человека и являются причиной образования смога и кислотных дождей. В РФ предельно допустимая концентрация (ПДК) оксидов азота в атмосфере населенных пунктов составляет 0,085 мг/м³. Для снижения выбросов NOx применяются специальные технологии:

- Рециркуляция дымовых газов.

- Ступенчатое сжигание.

- Применение горелок с низким выходом NOx (Low-NOx burners).

Ответственность за экологическую безопасность лежит на каждом предприятии. В должностные инструкции ответственного за газовое хозяйство должны быть включены обязанности по мониторингу выбросов, соблюдению нормативов и повышению эффективности использования топлива.

8. Автоматизация и безопасность процессов сжигания газа

Современные газоиспользующие установки немыслимы без систем автоматизации, которые обеспечивают не только оптимальный режим работы, но и, в первую очередь, безопасность. Комплексная система автоматизации включает:

- Автоматику регулирования: Поддерживает заданные параметры (температуру, давление пара) путем модуляции мощности горелки и соотношения «газ-воздух».

- Автоматику безопасности: Мгновенно прекращает подачу газа при возникновении аварийной ситуации. Контролируются ключевые параметры:

- Наличие пламени: Отсутствие пламени при открытом газовом клапане приводит к немедленному отсечению подачи газа.

- Давление газа: Отклонение давления (как падение, так и повышение) за допустимые пределы вызывает остановку.

- Разрежение в топке: Падение тяги опасно выбросом продуктов сгорания в помещение и приводит к отключению.

- Давление воздуха: Для горелок с принудительной подачей воздуха падение его давления блокирует подачу газа.

- Предельные параметры теплоносителя: Превышение температуры или давления воды/пара в котле вызывает аварийную остановку.

- Аварийную сигнализацию: Подает световой и звуковой сигналы при срабатывании защиты для привлечения внимания персонала.

- Теплотехнический контроль: Система приборов (манометры, термометры, газоанализаторы), позволяющая персоналу визуально контролировать режим работы установки.

9. Интересные факты о природном газе

- Искусственный запах: Сам по себе метан не имеет запаха. Резкий «запах газа» ему придают специально добавляемые вещества — одоранты (на основе меркаптанов). Это делается для того, чтобы человек мог почувствовать даже малейшую утечку.

- «Вечные огни»: Некоторые природные «вечные огни», почитавшиеся в древности как священные, на самом деле являются местами естественного выхода природного газа на поверхность, который горит десятилетиями и веками.

- Газовые гидраты: На дне океанов и в вечной мерзлоте существуют огромные запасы природного газа в твердом состоянии, в виде гидратов — соединений газа с водой, внешне похожих на лед, но способных гореть.

- Два вида автогаза: В качестве моторного топлива используют как сжиженный нефтяной газ (СНГ, пропан-бутан), так и компримированный (сжатый) природный газ (КПГ, метан).

10. Нормативная база

Эксплуатация и проектирование систем газоснабжения и газопотребления в Российской Федерации строго регламентируется следующими основными документами:

- ГОСТ 5542-2022: Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия.

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (Приказ Ростехнадзора № 542 от 15.12.2020 г.).

- СП 62.13330.2011* «СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы».

- ГОСТ 12.1.004-91: Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

- ГОСТ Р 58095.0-2024: Системы газораспределительные. Требования к эксплуатации сетей газопотребления.

11. FAQ: Часто задаваемые вопросы

Вопрос 1: Почему пламя газовой плиты синее, а пламя костра — желтое?

- Ответ: Синий цвет пламени указывает на полное сгорание газа. В этом случае происходит эмиссия света возбужденными молекулами CO2, CH, C2. Желтый или оранжевый цвет пламени (как в костре или у свечи) вызван свечением раскаленных до высокой температуры твердых частиц сажи, что является признаком неполного сгорания.

- Вопрос 2: Что опаснее: утечка газа внизу помещения или вверху?

- Ответ: Это зависит от типа газа. Природный газ (метан) легче воздуха примерно в 1,8 раза, поэтому при утечке он будет скапливаться вверху помещения, у потолка. Сжиженный газ (пропан-бутан) тяжелее воздуха и будет скапливаться внизу, в подвалах, приямках, что делает его более опасным, так как его сложнее проветрить.

- Вопрос 3: Что такое «химический недожог» и «механический недожог»?

- Ответ: Химический недожог — это неполнота сгорания из-за недостатка кислорода или плохого смешения, в результате чего в дымовых газах остаются горючие компоненты (CO, H2, CH4). Этот термин применим ко всем видам топлива. Механический недожог характерен только для твердого топлива — это потери горючей массы с уносом несгоревших частиц угля с дымовыми газами или с провалом в золу.

- Вопрос 4: Можно ли по цвету пламени определить, что горелка работает неправильно?

- Ответ: Да. В идеале пламя должно быть сине-голубым, устойчивым и «шумным». Если пламя стало желтым, оранжевым, «коптящим» — это верный признак неполного сгорания из-за недостатка воздуха. Если пламя «отрывается» от горелки — это признак избыточной подачи воздуха или газа.

- Вопрос 5: Что такое низшая и высшая теплота сгорания?

- Ответ: Высшая теплота сгорания (QB) — это все тепло, выделяемое при полном сгорании топлива, включая теплоту, которая выделяется при конденсации водяных паров из продуктов сгорания. Низшая теплота сгорания (QH) не учитывает эту теплоту конденсации. В традиционных котлах водяные пары уходят с дымовыми газами, поэтому для расчетов их КПД используют низшую теплоту сгорания.

Заключение

Природный газ остается ключевым энергоносителем, обеспечивающим баланс между экономической эффективностью, технологичностью и экологической приемлемостью. Глубокое понимание его свойств, законов горения и принципов работы современного газоиспользующего оборудования позволяет не только обеспечивать высокий уровень безопасности, но и достигать максимальной энергоэффективности, снижая затраты и минимизируя воздействие на окружающую среду. В перспективе, с развитием технологий водородной энергетики и биогаза, существующая газовая инфраструктура может стать основой для перехода к новому, еще более чистому энергетическому укладу.