Содержание страницы

- 1. Глобальные сценарии и векторы развития электроэнергетики

- 2. Технология генерации на тепловых электростанциях (ТЭС и ТЭЦ)

- 3. Газотурбинные технологии в современной электроэнергетике

- 4. Энергоустановки малой мощности: децентрализация и экологичность

- 5. Мини-ТЭЦ: будущее локального тепло- и электроснабжения

- 6. Атомная энергетика: история, технологии и вызовы безопасности

- Заключение: Энергетика на пути к устойчивому будущему

Современная мировая электроэнергетика стоит на пороге глобальных трансформаций. Выбор стратегии её развития для любого государства — это сложный процесс, требующий учета множества факторов: от изменения климата и экологических вызовов до обеспечения экономической стабильности и энергетической безопасности. Ключевой задачей становится повышение эффективности и внедрение политики энергосбережения, ведь, по оценкам экспертов, почти треть добываемых энергоресурсов сегодня теряется при транспортировке и преобразовании. Это наносит не только прямой экономический, но и колоссальный экологический ущерб, усугубляя глобальные климатические проблемы.

1. Глобальные сценарии и векторы развития электроэнергетики

Долгосрочное планирование в экономике и энергетике опирается на синергию трех фундаментальных принципов: статического, циклического и динамического. Статический принцип предполагает, что до середины XXI века сохранится инерция существующих моделей развития. Циклический принцип указывает на неизбежность волнообразных колебаний в экономическом росте и энергопотреблении. Однако наиболее важным является динамический принцип, который предупреждает о вероятности острого комплексного кризиса. Этот кризис, скорее всего, приведет к кардинальной смене технологического уклада и пересмотру нормативов развития мировой энергетики, смещая акцент в сторону декарбонизации и устойчивости.

Прогнозы для европейского региона наглядно иллюстрируют эту динамику. Ожидается, что к 2030 году спрос на электроэнергию будет варьироваться в широком диапазоне: от 244 ТВт·ч при пессимистическом сценарии до 315 ТВт·ч при оптимистическом. Базовый сценарий предполагает рост до 282 ТВт·ч, что на 50% превышает показатель 2010 года (191 ТВт·ч). Основными драйверами этого роста станут промышленность (увеличение потребления на 40%) и сфера услуг, где ожидается взрывной рост до 100%.

Ключевые направления повышения энергоэффективности

Для достижения устойчивого развития и снижения нагрузки на экосистемы, первоочередными задачами в области энергоэффективности являются:

- Оптимизация затрат на генерацию и кардинальное снижение потерь электроэнергии в сетях (СЭС) как для промышленных, так и для бытовых потребителей. Важнейшую роль здесь играет внедрение современных приборов учета с высокими метрологическими характеристиками согласно международным стандартам.

- Повышение отказоустойчивости и resilience энергетического оборудования (ЭО) при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, включая кибератаки и экстремальные погодные явления.

- Увеличение надежности генерирующих мощностей, внедрение систем предиктивной диагностики технического состояния оборудования для снижения эксплуатационных расходов и предотвращения аварий.

- Повышение эффективности конечного потребления электрической и тепловой энергии в коммунальном секторе, а также на объектах социальной, административной и культурной инфраструктуры.

- Переход на комплектные поставки современного, энергосберегающего электротехнического оборудования для подстанций (ПП) и электростанций, активное внедрение передовых научных разработок и инновационных технологий.

Классификация и виды электростанций

Современная генерация электроэнергии осуществляется на станциях различных типов, классифицируемых по принципу преобразования первичной энергии в электрическую:

- Тепловые электростанции (ТЭС) и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ): Основа мировой энергетики, использующая химическую энергию ископаемого топлива (уголь, природный газ, мазут).

- Гидравлические (ГЭС) и гидроаккумулирующие (ГАЭС) электростанции: Используют потенциальную энергию водных потоков, являясь высокоманевренными и экологически чистыми источниками.

- Атомные электростанции (АЭС): Генерируют энергию за счет управляемой цепной реакции деления ядер тяжелых элементов, обеспечивая базовую нагрузку энергосистем.

- Дизельные электростанции (ДЭС): Применяются в качестве резервных или автономных источников питания, особенно в удаленных районах.

- ТЭС с газотурбинными (ГТУ) и парогазовыми установками (ПГУ): Отличаются высоким КПД и маневренностью, играют ключевую роль в современных энергосистемах.

- Солнечные электростанции (СЭС): Преобразуют энергию солнечного излучения в электричество с помощью фотоэлектрических модулей.

- Ветровые электростанции (ВЭС): Используют кинетическую энергию ветра для вращения турбин и генераторов.

- Геотермальные электростанции (ГеоТЭС): Получают энергию из глубинного тепла Земли.

- Приливные электростанции (ПЭС): Используют энергию морских приливов и отливов.

В таблице 1 представлены актуальные и прогнозные данные по структуре генерирующих мощностей, отражающие установленные, маневренные и резервные мощности.

Таблица 1 – Структура установленных мощностей: текущее состояние и прогноз

| Тип генерации | Установленная мощность по базовому сценарию, ГВт | |

| 2010 год | Прогноз на 2030 год | |

| ТЭЦ и блок-станции | 49,0 | 66,0 |

| ГЭС и ГАЭС | 4,0 | 11,0 |

| ТЭС (на газе)* | 4,0 | 4,0 (ориентировочно) |

| ТЭС (на угле) | 20,0 | 20,0 |

| АЭС (всех типов) | 14,0 | 19,0 |

| ВИЭ (ветер, солнце, биогаз) | менее 1,0 | 6,0 |

| Итого | 91 | 126 |

*Примечание: работа с неполной загрузкой.

Маневренные и резервные мощности играют критически важную роль в обеспечении стабильности энергосистемы. Они необходимы для компенсации пиковых нагрузок и провалов потребления в течение суток и по сезонам.

2. Технология генерации на тепловых электростанциях (ТЭС и ТЭЦ)

Несмотря на активное развитие возобновляемой энергетики, тепловые электростанции классического типа продолжают доминировать в мировом энергобалансе, вырабатывая около 70% всей электроэнергии. Их принято разделять на конденсационные электростанции (КЭС), основная продукция которых — электроэнергия, и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), осуществляющие комбинированную выработку (когенерацию) электроэнергии и тепла для систем централизованного теплоснабжения.

В качестве топлива на ТЭС и ТЭЦ используются невозобновляемые ресурсы, преимущественно уголь, а также природный газ, мазут и торф. В среднесрочной перспективе «угольные» технологии сохранят свое значение, а объем инвестиций в их модернизацию будет расти. В связи с этим ключевым направлением научных исследований становится разработка и внедрение технологий по снижению выбросов CO₂, таких как высокоэффективные котлы со сверхкритическими параметрами пара и системы улавливания и хранения углерода (CCS – Carbon Capture and Storage).

Процесс преобразования энергии на ТЭС включает три последовательных цикла:

- Химический цикл: В котле происходит сжигание топлива, в результате чего химическая энергия преобразуется в тепловую. Эта энергия передается воде, которая в парогенераторе превращается в пар высокого давления.

- Термодинамический (механический) цикл: Перегретый пар поступает на лопатки паровой турбины, где его тепловая и кинетическая энергия преобразуются в механическую энергию вращения вала турбины и соединенного с ним ротора турбогенератора.

- Электрический цикл: В турбогенераторе (ТГ) механическая энергия вращения преобразуется в электрическую энергию на основе явления электромагнитной индукции.

Общий коэффициент полезного действия (КПД) тепловой электростанции определяется как произведение КПД каждого из этих циклов:

ηТЭС = ηхим ⋅ ηмех ⋅ ηэл

КПД механического цикла теоретически ограничен циклом Карно и зависит от разницы температур пара на входе в турбину и на выходе из нее:

ηмех = 1 — T2 / T1

где T1 — абсолютная температура пара на входе в турбину (в Кельвинах), а T2 — абсолютная температура пара на выходе (температура конденсации).

Для современных ТЭС с температурой пара T1 = 550 °С (823 К) и температурой конденсации T2 = 23 °С (296 К), теоретический КПД цикла составляет:

ηмех = 1 — 296 / 823 ≈ 0.64 или 64%

С учетом КПД химического и электрического циклов (обычно около 90% каждый), итоговый КПД современной ТЭС составляет:

ηТЭС ≈ 0.9 ⋅ 0.9 ⋅ 0.64 ≈ 0.52 или 52%

На практике средний КПД КЭС составляет около 40-45%, в то время как у ТЭЦ, за счет полезного использования тепла отработанного пара (когенерации), суммарный КПД может достигать 60-70% и выше.

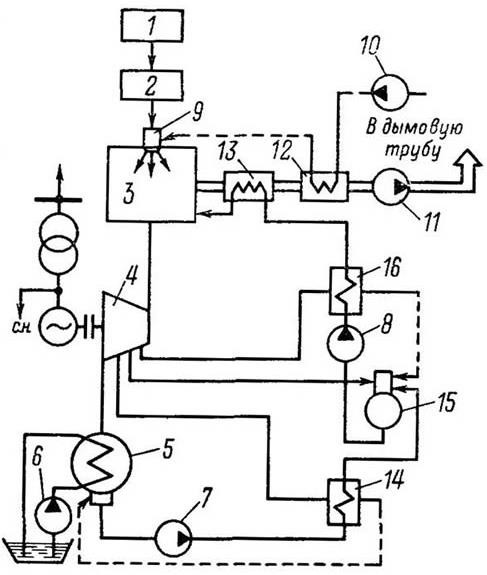

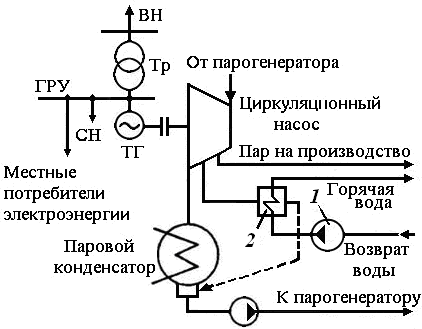

На рисунке 1 представлена принципиальная технологическая схема производства электроэнергии на ТЭС, а на рисунке 2 — на ТЭЦ. Ключевой особенностью ТЭЦ является наличие отборов пара из турбины для подогрева сетевой воды, что обуславливает большую мощность теплового цикла и более высокий расход электроэнергии на собственные нужды станции.

Рисунок 1 – Технологическая схема производства электроэнергии на ТЭС:

1 – склад и система подачи топлива, 2 – система топливоподготовки, 3 – паровой котел, 4 – паровая турбина, 5 – конденсатор, 6 – циркуляционный насос, 7 – конденсатный насос, 8 – питательный насос, 9 – горелочные устройства, 10 – дутьевой вентилятор, 11 – дымосос, 12 – воздухоподогреватель, 13 – водяной экономайзер, 14 – подогреватель низкого давления (ПНД), 15 – деаэратор, 16 – подогреватель высокого давления (ПВД)

Рисунок 2 – Технологическая схема производства электроэнергии и тепла на ТЭЦ:

1 – сетевой насос; 2 – сетевой подогреватель

3. Газотурбинные технологии в современной электроэнергетике

Электростанции с газотурбинными установками (ГТУ) представляют собой более современный и эффективный тип тепловых станций. В них рабочим телом является не водяной пар, а раскаленные продукты сгорания топлива (природного газа) и воздуха. Нагретая до +750÷770 °С и выше газовоздушная смесь под высоким давлением подается на лопатки газовой турбины, приводя во вращение ротор электрогенератора. Такая схема исключает громоздкий пароводяной цикл, что делает ГТУ-ТЭС чрезвычайно маневренными. Они способны быстро запускаться, останавливаться и изменять нагрузку, что делает их идеальным решением для покрытия пиковых нагрузок и регулирования параметров энергосистемы, например, коэффициента мощности (cos φ).

Сегодня промышленные ГТУ, соответствующие нормам, например, ГОСТ Р 55798-2013 «Установки газотурбинные. Общие технические условия», являются основой топливно-энергетических комплексов (ТЭК) многих стран. Более 65% новых генерирующих мощностей в мире базируются на ГТУ и парогазовых установках (ПГУ), которые по многим показателям, включая КПД и экологичность, превосходят традиционные угольные ТЭС. Современные газовые турбоагрегаты обладают высоким КПД (до 40% в простом цикле и свыше 60% в парогазовом), высокой эксплуатационной надежностью и обеспечены глобальной сервисной поддержкой.

Стоимость 1 кВт установленной мощности для ГТУ составляет 400–700 USD, для ПГУ – около 1000 USD, что значительно ниже, чем для угольных ТЭС, где этот показатель превышает 1200 USD. Однако единичная мощность ГТУ и газотурбинных ТЭС обычно в 5–8 раз меньше, чем у крупных паровых энергоблоков ТЭС и ТЭЦ.

Несмотря на очевидные преимущества, с 2015 года наблюдается некоторое замедление темпов роста рынка газовых турбин. Это связано с несколькими факторами: активизацией развития ядерной энергетики нового поколения (включая малые модульные реакторы), более широким использованием промышленных и бытовых отходов для генерации энергии, развитием биоэнергетики и, конечно, стремительным ростом доли ветровой и солнечной генерации в мировом энергобалансе.

4. Энергоустановки малой мощности: децентрализация и экологичность

Перспективным направлением развития распределенной генерации является использование энергии, получаемой из невостребованных промышленных отходов, в частности, вторичных горючих газов. На горно-металлургических комбинатах активно внедряются генераторные установки блочно-модульного исполнения (БМИ) по схеме «турбина – редуктор – генератор». В качестве топлива для них используется смесь доменного и конвертерного газов, калорийность которой регулируется добавлением коксового газа. Также утилизируется невостребованный пар от котлов-утилизаторов и систем охлаждения. Такие установки чаще всего работают автономно, обеспечивая энергией локальных потребителей.

Опыт европейских стран показывает высокую эффективность энергетических установок малой мощности (0,5–30,0 МВт) для энергоснабжения малых и средних промышленных предприятий (ПП). Их производством занимаются ведущие мировые компании: G-Team a.s. (Чехия), Capstone Turbine Corporation (США), JFE Engineering Corporation (Германия), Turbec (Италия), ГК «Турбопар» (Россия), Dresser Rand (Франция), OPRA Technologies (Нидерланды).

Несмотря на ряд недостатков, таких как сравнительно низкий электрический КПД и возможная несинусоидальность тока, установки БМИ обладают весомыми преимуществами:

- Утилизация вторичных ресурсов: Используют сбросные ресурсы с низкой или нулевой себестоимостью (отходы топлива, пар, промышленные газы), превращая отходы в ценный энергетический актив.

- Экологический эффект: Сжигание вредных промышленных газов (СО, СО₂, SO₂, NOₓ) в энергоустановках вместо их выброса в атмосферу кардинально улучшает экологическую обстановку в промышленных регионах.

- Близость к источнику: Установки размещаются непосредственно у источника топлива (газа), что исключает затраты на транспортировку.

- Социально-экономический вклад: Создание и обслуживание малых энергетических объектов способствует появлению новых рабочих мест и снижению уровня безработицы.

5. Мини-ТЭЦ: будущее локального тепло- и электроснабжения

Мини-ТЭЦ (или мини-ТЭС) – это объекты распределенной когенерации, предназначенные для одновременного обеспечения электричеством, теплом и горячей водой локальных потребителей: промышленных площадок, жилых микрорайонов, социальных объектов. В зависимости от доступного топлива, на них устанавливаются газопоршневые, паротурбинные или парогазовые агрегаты мощностью от сотен кВт до десятков МВт.

Ключевое преимущество мини-ТЭЦ – их максимальная приближенность к потребителю, что минимизирует потери в сетях, и возможность использования широчайшего спектра видов топлива: природный газ, мазут, уголь, древесная щепа, торф, лузга подсолнечника, солома, твердые бытовые отходы (ТБО) и даже отходы птицеводства. Это обеспечивает топливную диверсификацию и энергетическую независимость.

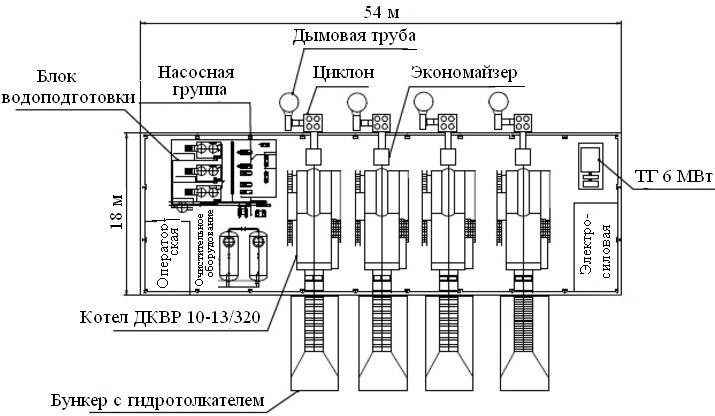

Современная мини-ТЭЦ состоит из двух основных модулей: паросилового и турбогенераторного (рис. 3). Паросиловой цех включает котельную с паровыми или термомасляными котлами, оснащенными топками для различных видов топлива. Топливный бункер обычно выносится за пределы основного здания для удобства загрузки. Турбогенераторный цех объединяет паровую турбину, генератор, силовое электрооборудование, системы автоматики и защиты.

Рисунок 3 – Пример схемы расположения оборудования на мини-ТЭЦ электрической мощностью 6 МВт

Преимущества современных мини-ТЭЦ:

- Энергетическая независимость: Снижение зависимости от централизованных поставок и волатильности цен на углеводороды.

- Компактность и быстрая реализация: Минимальные размеры агрегатов, полная автоматизация и модульная конструкция значительно сокращают сроки строительства и объем инвестиций.

- Долговечность и надежность: Срок службы многотопливной мини-ТЭЦ достигает 25–30 лет при высокой эксплуатационной надежности.

- Высокая эффективность: Современные технологии обеспечивают эффективное сжигание даже низкокачественного топлива, гарантируя высокий суммарный КПД и безопасность эксплуатации.

- Топливная обеспеченность: Проектом предусматриваются накопительные топливные бункеры, обеспечивающие стабильную работу станции в течение длительного времени.

Активно реализуются проекты по строительству мини-ТЭЦ, работающих на отходах агропромышленного комплекса (солома, щепа, лузга подсолнечника), что позволяет замещать дорогой импортный газ и решать проблему утилизации отходов (рис. 4).

Рисунок 4 – Загрузка бункера мини-ТЭЦ соломой

6. Атомная энергетика: история, технологии и вызовы безопасности

Атомная эра в энергетике началась с запуска первого в мире ядерного реактора под руководством Энрико Ферми в США в декабре 1942 года. В СССР это направление возглавил академик Игорь Курчатов. Первая в мире промышленная АЭС мощностью 5 МВт была запущена в Обнинске в 1954 году, ознаменовав рождение новой отрасли.

Ключевое преимущество атомной энергетики — колоссальная энергоемкость топлива. При сжигании 1 кг угля можно получить около 8 кВт·ч электроэнергии, в то время как расщепление 1 кг урана-235 высвобождает около 23 миллионов кВт·ч. Это делает АЭС экономически выгодными и, при соблюдении строжайших норм безопасности, экологически более чистыми по сравнению с угольными ТЭС в части выбросов парниковых газов и загрязняющих веществ.

Таблица 2 – Сравнительные экологические и ресурсные показатели работы ТЭС и АЭС мощностью 1000 МВт в течение года

| Показатель | Угольная ТЭС | Атомная АЭС |

| Годовая потребность в топливе | 3,5 млн тонн угля | 1,5 тонны обогащенного урана (из ~1000 т руды) |

| Выбросы CO₂ | ~10 млн м³ | Отсутствуют |

| Выбросы соединений серы и азота | Более 400 тыс. тонн | Отсутствуют |

| Образование твердых отходов | ~100 тыс. тонн золы | Около 2 тонн (радиоактивные) |

Таблица 3 – Действующие энергоблоки атомных станций с реакторами типа ВВЭР

| Наименование АЭС | Номер блока | Мощность, МВт | Год пуска |

| Запорожская АЭС | 1 | 1000 | 1984 |

| 2 | 1000 | 1985 | |

| 3 | 1000 | 1986 | |

| 4 | 1000 | 1987 | |

| 5 | 1000 | 1989 | |

| 6 | 1000 | 1995 | |

| Южно-Украинская АЭС | 1 | 1000 | 1982 |

| 2 | 1000 | 1985 | |

| 3 | 1000 | 1989 | |

| Ровенская АЭС | 1 | 440 | 1980 |

| 2 | 440 | 1981 | |

| 3 | 1000 | 1986 | |

| 4 | 1000 | 2004 | |

| Хмельницкая АЭС | 1 | 1000 | 1987 |

| 2 | 1000 | 2004 |

Однако мировой опыт, включая аварии на АЭС «Три-Майл-Айленд» (США), в Чернобыле (СССР) и на «Фукусима-1» (Япония), показал, что нарушение правил эксплуатации и проектные просчеты могут привести к катастрофическим последствиям. Это требует постоянного совершенствования систем безопасности и культуры эксплуатации. Все аспекты, от проектирования до вывода из эксплуатации, строго регламентируются национальными и международными стандартами, такими как нормы МАГАТЭ и отраслевые стандарты, например, ГОСТ Р 50.05.01-2018 «Система оценки соответствия в области использования атомной энергии».

Таблица 4 – Информация о крупнейших авариях на ядерных объектах мира

| Событие и место | Дата | Причина | Последствия |

| Авария в Уиндскейле, Великобритания (INES 5) | 1957 | Пожар в графитовой кладке реактора | Значительный выброс радиоактивных веществ, загрязнение территории. |

| Авария на АЭС Три-Майл-Айленд, США (INES 5) | 1979 | Отказ оборудования и ошибки персонала, приведшие к частичному расплавлению активной зоны | Контролируемый выброс радиоактивных газов, крупнейшая авария в истории США. |

| Авария на Чернобыльской АЭС, СССР (INES 7) | 1986 | Паровой взрыв и разрушение реактора в ходе проведения эксперимента | Глобальное радиоактивное загрязнение, эвакуация сотен тысяч человек, долгосрочные экологические и медицинские последствия. |

| Авария на АЭС Фукусима-1, Япония (INES 7) | 2011 | Землетрясение и цунами, приведшие к полному обесточиванию станции и расплавлению активных зон трех реакторов | Масштабное загрязнение суши и океана, эвакуация населения, создание зоны отчуждения. |

Технологии реакторов: РБМК против ВВЭР

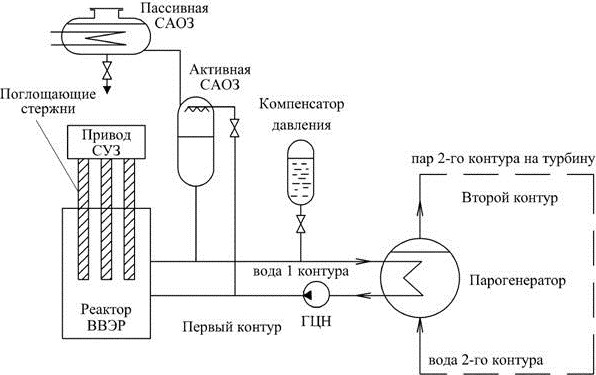

Основное отличие АЭС от ТЭС заключается в источнике тепла: вместо котла используется ядерный реактор. Существует два основных типа реакторов:

- Одноконтурные реакторы (РБМК): В них вода, охлаждающая активную зону, непосредственно превращается в пар и подается на турбину. Эта схема технологически проще, но радиоактивный пар циркулирует по всему турбинному отделению, что усложняет обслуживание и снижает безопасность. Реакторы этого типа были установлены на Чернобыльской АЭС.

- Двухконтурные реакторы (ВВЭР): В этих реакторах теплоноситель первого, радиоактивного, контура циркулирует в герметичной петле, проходя через реактор и теплообменник (парогенератор). В парогенераторе он отдает тепло воде второго контура, которая превращается в чистый, нерадиоактивный пар и поступает на турбину. Эта схема обеспечивает дополнительный барьер безопасности и является мировым стандартом для современных АЭС.

Рисунок 5 – Технологическая схема двухконтурного энергоблока АЭС с реактором ВВЭР

Проблема отработавшего ядерного топлива (ОЯТ)

Одной из самых сложных и актуальных проблем атомной энергетики является безопасное обращение с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ). ОЯТ содержит высокорадиоактивные изотопы и требует надежной изоляции от биосферы на протяжении тысяч лет. В настоящее время ни одна страна мира не имеет действующего геологического хранилища для окончательного захоронения ОЯТ.

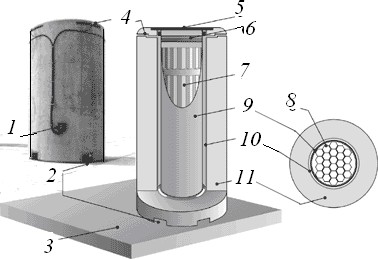

Сухое хранилище отработавшего ядерного топлива (СХОЯТ). Технология, предложенная американской компанией Holtec International (изначально Duke Engineering & Services), основана на размещении отработавших тепловыделяющих сборок (ТВС) в герметичных контейнерах, которые устанавливаются на специальной площадке для пассивного охлаждения за счет естественной конвекции воздуха. Каждый вентилируемый бетонный контейнер обеспечивает надежную биологическую защиту и рассчитан на хранение топлива в течение как минимум 100 лет (рис. 6).

Рисунок 6 – Конструкция контейнера для сухого хранения ОЯТ (СХОЯТ)

Таблица 5 – Основные параметры бетонного контейнера СХОЯТ

| Элемент конструкции | Характеристика | Значение, мм |

| Бетонная оболочка | Внешний диаметр | 3378 |

| Внутренний диаметр | 2007 | |

| Толщина стенки | 686 | |

| Высота | 5809 | |

| Внутренняя стальная облицовка | Внешний диаметр | 2007 |

| Внутренний диаметр | 1854 | |

| Толщина стенки | 76 | |

| Высота | 5200 |

Заключение: Энергетика на пути к устойчивому будущему

Электроэнергетика XXI века – это динамично развивающаяся отрасль, сталкивающаяся с беспрецедентными вызовами и возможностями. Путь к устойчивому и безопасному энергетическому будущему лежит через сбалансированное сочетание различных технологий генерации. Традиционная тепловая энергетика будет трансформироваться в сторону повышения эффективности и снижения углеродного следа. Атомная энергетика, при безусловном приоритете безопасности, останется надежной опорой для базовой генерации. Одновременно с этим, децентрализованные решения, такие как мини-ТЭЦ и установки на промышленных отходах, будут играть все большую роль в повышении надежности и эффективности локальных энергосистем. Ключевыми трендами на ближайшие десятилетия станут дальнейшая интеграция возобновляемых источников, развитие систем накопления энергии, внедрение интеллектуальных сетей (Smart Grids) и глубокая цифровизация всех процессов – от генерации до конечного потребления.