Электроэнергия, как универсальный вид энергии, занимает ключевое место в жизнедеятельности современного общества. От стабильности, надежности и эффективности системы ее распределения зависит функционирование практически всех отраслей экономики, а также качество жизни населения. Распределение электрической энергии представляет собой сложный многоуровневый процесс, охватывающий передачу и трансформацию энергии от электростанций до конечных потребителей. Важнейшей частью этого процесса являются электрические сети – инженерные системы, обеспечивающие доставку энергии с заданными параметрами на нужное расстояние.

Современные энергосистемы отличаются высокой степенью сложности: они включают многочисленные линии, трансформаторные подстанции, распределительные устройства, а также автоматизированные средства управления режимами работы сети.

Первые электрические сети появились в конце XIX века после изобретения генераторов переменного тока. В 1880–1890-х годах сформировались первые системы централизованного электроснабжения, в основном для освещения улиц и промышленных предприятий. В начале XX века электрификация получила масштабное развитие, особенно с появлением трансформаторов и возможностей передачи энергии на большие расстояния с высоким напряжением.

В СССР электрические сети развивались стремительно в рамках политики индустриализации и ГОЭЛРО. Создание Единой энергетической системы (ЕЭС) СССР стало одним из крупнейших инженерных достижений XX века. После распада СССР в 1990-х годах отрасль столкнулась с рядом проблем — износ оборудования, нехватка инвестиций, технологические потери. Однако в 2000-х началось восстановление и модернизация электросетевого комплекса, включая создание компании «Россети» и принятие единой технической политики.

Электрическая сеть представляет собой ключевое звено электроэнергетической инфраструктуры, обеспечивая передачу производимой на электростанциях энергии, её преобразование посредством трансформаторов на подстанциях и последующую доставку до конечных электроприемников, расположенных в различных географических точках.

Современные энергетические сети обладают многоуровневой архитектурой, отличаются разветвлённой структурой и способны функционировать в различных режимах нагрузки. Такое устройство требует многочисленных ступеней трансформации напряжения от генераторов до потребителей, причём каждая из ступеней может включать множество узлов, ветвей и контуров, порой достигающих сотен элементов в одном сегменте сети.

Конфигурация сети отражает высокую степень изменения нагрузок элементов в течение суток и года, что обусловлено не только колебаниями в потреблении энергии, но и необходимостью вывода оборудования на регламентный ремонт либо в случае аварий. Это делает эксплуатацию и проектирование таких систем исключительно сложной задачей с точки зрения инженерной логистики.

Каждое устройство, входящее в состав энергосистемы — будь то трансформатор, генератор, линия передачи или электроприемник — рассчитано на функционирование при строго определённых номинальных значениях напряжения. Эти параметры устанавливаются в соответствии с ГОСТ 29322-2014 и оптимальны с точки зрения технических характеристик и экономической эффективности.

Номинальное напряжение — это то, при котором устройство демонстрирует стабильную и надёжную работу в штатном режиме.

На сегодняшний день стандарты для трёхфазных сетей переменного тока (включая однофазные ответвления) с частотой 50 Гц охватывают 4 уровня низкого и среднего напряжения от 100 до 1000 В (230, 230/400, 400/690 и 1000 В), а также 12 уровней выше 1 кВ (3*, 6*, 10, 20, 30*, 35, 45*, 66, 110, 132, 150*, 220 кВ). Кроме того, имеются 7 категорий наибольшего напряжения, превышающего 245 кВ (300*, 362, 420, 550, 800, 1110 и 1200 кВ).

Перечисленные значения относятся к линейному напряжению между фазами в трёхфазных системах. Напряжения, помеченные звёздочками, согласно рекомендациям, не следует использовать в новых распределительных решениях общего назначения. Ниже представлена классификация сетей в зависимости от уровня напряжения:

| Признак | Номинальные напряжения, кВ | ||||

| < 1 | 3—35 | 110—220 | 330—750 | 1150 | |

| Номинальное напряжение | НН | СН | ВН | СВН | УВН |

| Охват территории | Локальные | Межрайонные | Масштабные региональные | ||

| Назначение | Сети распределения | Сети энергосистем | |||

| Характер потребителей | Промышленные, жилые, аграрные зоны | — | |||

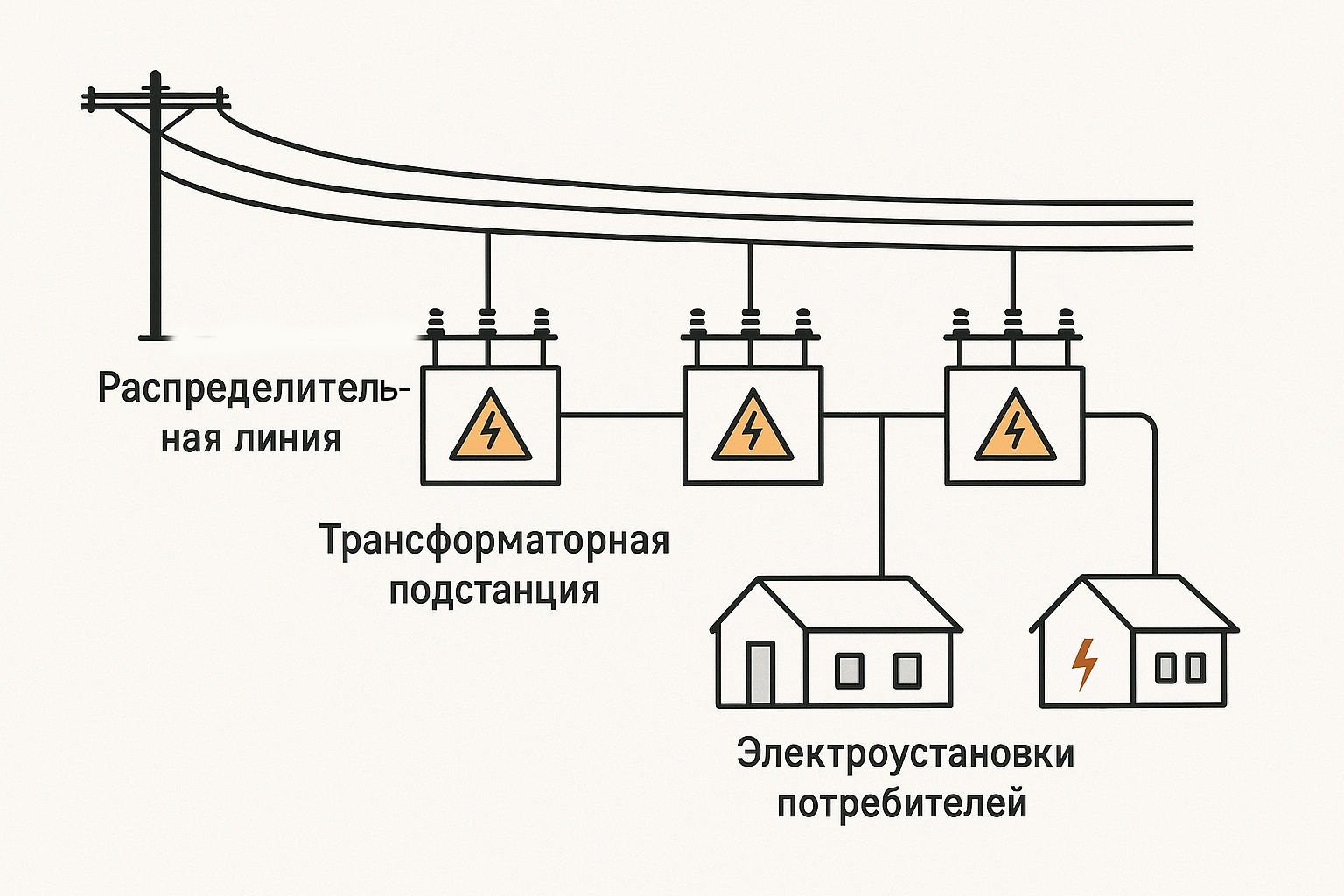

По назначению сети классифицируются на распределительные и системообразующие. Распределительные обеспечивают конечную подачу энергии потребителям, тогда как системообразующие участвуют в объединении отдельных энергетических районов в параллельные комплексы, а также связывают между собой крупные ОЭС. Кроме того, они подают энергию на системные подстанции, являющиеся источниками питания распределительных участков.

По масштабу охвата территории сети подразделяются на локальные (Uном = 35 кВ), охватывающие отдельные объекты и населённые пункты, районные — работающие в диапазоне 110–220 кВ, и региональные (до 330 кВ), предназначенные для межрегионального обмена энергией и резервирования.

Согласно данным, изложенным в Положении ОАО «Россети» о технической политике, длина воздушных и кабельных ЛЭП, входящих в магистральную сеть с номинальным напряжением вплоть до 1150 кВ, насчитывает 131583,063 км. Причём более 50% этих линий составляют ЛЭП с напряжением 220 кВ. Общее число трансформаторных подстанций и распределительных пунктов напряжением 35 кВ и выше — 885 единиц.

Оборудование ЕНЭС стареет: в 2017 году доля оборудования, превысившего нормативный срок эксплуатации (25 лет), составила 56% по подстанциям и 77% по ЛЭП. Более того, доля особенно устаревшего оборудования — свыше 35 лет для подстанций и 40 лет для линий — достигает соответственно 20% и 35%.

Потери в системе ЕНЭС (включая распределительные сети, потребителей и независимые АО) составляют порядка 4,24% от всего объёма поставляемой энергии. Из них:

- условно-постоянные потери — 41,1% от общего объёма;

- нагрузочные переменные потери — 58,9%.

Среди причин сбоев в работе подстанций наибольшее влияние оказывает износ оборудования, ошибки при эксплуатации, недостаточное техническое обслуживание и производственные дефекты. В свою очередь, для ЛЭП наиболее частыми причинами являются природные воздействия: молнии, загрязнение изоляции, вмешательство сторонних лиц, пожары, а также падение деревьев.

На последнюю причину — падение боковых деревьев на провода воздушных линий — обращается особое внимание. Она связана с технологическими нарушениями, возникшими в процессе реализации программ по расчистке просек. Это остаётся одной из самых актуальных проблем надёжности воздушных сетей.

Распределительная линия — это линия, питающая ряд трансформаторных подстанций или вводы к электроустановкам потребителей. Такие линии составляют основу распределительных сетей. При этом распределительные линии присутствуют в сетях различных классов напряжения, поэтому не следует отождествлять понятия местных и распределительных сетей, как это делалось ранее.

С развитием сетей сверхвысокого напряжения (СВН) верхняя граница диапазона распределительных сетей в ряде объединённых энергосистем (ОЭС) сместилась в сторону более высоких напряжений. Так, сети напряжением 110–220 кВ, а местами и 330 кВ, постепенно приобретают распределительный характер. Например, в тех регионах, где ранее сеть 330 кВ была системообразующей, с появлением сетей 750 кВ она становится распределительной.

Аналогичный процесс ожидается и в будущем, когда линии напряжением 1150 кВ начнут выполнять функции межрегиональных связей в Единой энергетической системе (ЕЭС) России, заменяя в этой роли существующие сети 500 кВ.

В распределительных электрических сетях, находящихся в ведении операционных сетевых компаний, используются линии напряжением 0,4–220 кВ. По данным ПАО «Россети», общая протяжённость таких воздушных и кабельных линий составляет 2 109 693,7 км, из которых более 30 % — это линии напряжением 0,4 кВ.

Общее количество трансформаторных подстанций (ТП) распределительных сетей превышает 461 864 единиц. Из них более 90 % работают в сетях напряжением 6–20 кВ. На 2017 год средняя степень износа распределительных электросетевых объектов, включая здания и сооружения, составляла свыше 70 %.

Воздушные линии напряжением 0,4–20 кВ, как правило, строятся по радиальному принципу с использованием неизолированных алюминиевых проводов малого сечения, а также деревянных и железобетонных опор с механической прочностью не более 27–35 кН·м. Проектирование ЛЭП напряжением 0,4–110(220) кВ велось по принципу минимизации затрат, с расчётом на климатические условия, повторяемость которых составляет один раз в 5–10 лет.

Кабельные сети обычно реализуются в виде петлевой или двухлучевой схемы с одно- или двухтрансформаторными подстанциями. В качестве силового кабеля использовался в основном кабель с бумажной, пропитанной маслом изоляцией и алюминиевыми жилами.

Надёжность электроснабжения в распределительных сетях в последние годы снижается, что связано с высоким уровнем износа оборудования. Тем не менее, внедрение противоаварийной автоматики позволяет поддерживать надёжность на уровне, близком к международным стандартам. В сетях 6–20 кВ в среднем происходит до 30 отключений в год на каждые 100 км линий, а в сетях 0,4 кВ — до 100 отключений.

Основные причины повреждений ВЛ напряжением 6–20 кВ:

- изношенность конструкций и материалов — 18 %;

- климатические воздействия, превышающие расчётные параметры — 19 %;

- грозовые перенапряжения — 13 %;

- ошибки персонала и несоблюдение требований эксплуатации — 6 %;

- посторонние воздействия — 16 %;

- невыясненные причины — 28 %.

Повреждения кабельных линий 0,4–110(220) кВ происходят по следующим причинам:

- дефекты при прокладке — 20 %;

- естественное старение — 31 %;

- механические повреждения — 30 %;

- заводские дефекты — 10 %;

- коррозия — 9 %.

Средние потери электроэнергии в распределительных сетях напряжением 0,4–110(220) кВ составляют около 8,4 %. На передачу энергии по этим сетям приходится около 78 % всех потерь в электросетях России, включая электросетевой комплекс (ЭСК), из них:

- в сетях ВН — 25,4 %;

- в сетях СН1 — 5,5 %;

- в сетях СН2 — 24,6 %;

- в сетях НН — 22,6 %.

В системах распределения электроэнергии потери, которые не связаны напрямую с величиной нагрузки (так называемые «условно-постоянные»), в совокупности составляют около 23% от всех потерь. Внутри этой группы потерь основная часть (примерно 67%) формируется за счет холостого хода трансформаторных устройств. Дополнительно 11% связано с затратами на собственные нужды подстанционного оборудования, тогда как оставшиеся 22% представляют собой совокупность прочих источников потерь, не привязанных к нагрузке.

В то же время, так называемые нагрузочные потери, зависящие от величины передаваемой мощности, формируют около 74% общего энергетического дисбаланса. Из этой доли около 86% потерь происходит непосредственно в линиях электропередачи, а на трансформаторы приходится около 14%, что подтверждает высокую долю линейных потерь в процессе передачи электроэнергии конечным потребителям.

Сельские электрические сети — это значительная часть энергетической инфраструктуры, отличающаяся большой протяженностью. Такие сети обслуживают районы с низкой плотностью потребления электроэнергии, где также наблюдается ограниченное число часов использования максимальной нагрузки в течение календарного года. Их специфика заключается в неравномерном и слабоинтенсивном графике потребления.

В противоположность сельским, промышленные сети характеризуются небольшой территориальной длиной и одновременно очень высокой концентрацией потребления. Эти сети обслуживают промышленные зоны, где нагрузка распределяется по времени с высокой плотностью, а пиковые нагрузки часто совпадают с рабочими циклами производственных предприятий.

Некоторое промежуточное положение между указанными типами занимают городские распределительные сети. Они обеспечивают электроснабжение как бытовых, так и промышленных абонентов, что приводит к высокой неравномерности нагрузок. Особенно это актуально в тех случаях, когда основное питание городов осуществляется от ТЭЦ, работающих по тепловому графику. Такая структура потребления требует дополнительных регулирующих мощностей, чтобы компенсировать колебания потребления в часы пиков и провалов нагрузки.

По типу используемого тока принято различать сети переменного и постоянного тока. Для электрических сетей, функционирующих в пределах РФ, типично применение трехфазного переменного тока при напряжениях от 110 кВ и выше, причем используется глухое заземление нейтрали. В то же время, в низковольтных распределительных системах допускается применение нейтрали, заземлённой через дугогасящий реактор, или вообще изолированной нейтрали.

Сети постоянного тока играют ключевую роль в определенных сегментах промышленности, в частности, при электролизе алюминия и в тех процессах, где требуется строго направленный ток. Также они находят применение в тяговом транспорте и для привода специализированных механизмов. Протяжённые линии передачи постоянного тока в основном применяются как стратегические межсистемные соединения между крупными энергетическими объектами.

С точки зрения конфигурации трассировки, энергетическая система может быть выполнена в виде разомкнутых или замкнутых сетей.

К первым относятся радиальные или радиально-магистральные сети, в которых питание осуществляется строго от одного источника в одном направлении.

Второй тип — это сети с резервированием, в которых каждый узел может быть подключён как минимум к двум независимым источникам питания. Простая разновидность — это кольцевая сеть, а более сложные — многоуровневые замкнутые конфигурации с множеством контуров, характерные для питающих сетей.

По размещению относительно зданий и сооружений различают внутренние и наружные сети. Пример последнего — сети наружного освещения, монтируемые вне помещений на опорах или фасадах.

Классификация по конструктивному исполнению делит сети на три категории: внутренние проводки (до 1 кВ), кабельные (до 500 кВ) и воздушные линии электропередачи, рассчитанные на напряжения вплоть до 750 — 1150 кВ. Эти категории различаются не только по уровням напряжений, но и по применяемым технологиям монтажа и эксплуатации.

На объектах промышленности внутренние сети зачастую реализуются с использованием закрытых токопроводов — шинопроводов, которые прокладываются вдоль стен и колонн, соблюдая высотные ограничения, обусловленные технологическими требованиями производства.

В свою очередь, кабельные сети на базе напряжений 6 — 20 кВ в последние десятилетия стали основой городских и промышленных распределительных структур, обеспечивая надёжность и устойчивость энергообеспечения в условиях плотной городской застройки.

Воздушные линии применяются преимущественно в сельской местности, а также в рамках межрайонных и системообразующих магистральных сетей, где необходима передача больших объёмов энергии на значительные расстояния при минимальных капитальных затратах на инфраструктуру.

Интересные факты о электрических сетях:

-

Более 70% электросетей распределительного уровня в России имеют высокую степень износа (по данным на 2017 год).

-

1150 кВ – это самое высокое номинальное напряжение электропередачи, применяемое в магистральных линиях России.

-

До 35% нарушений в ВЛ вызываются падением боковых деревьев — одна из главных проблем сетей в лесных регионах.

-

Городские сети сочетают коммунально-бытовую и промышленную нагрузку, создавая особую неравномерность графиков потребления.

-

В сетях напряжением 0,4 кВ происходит до 100 отключений в год на каждые 100 км линий.

-

Несмотря на доминирование переменного тока, сети постоянного тока продолжают использоваться в промышленности и транспорте.

-

Более 50% трансформаторных подстанций в сетях 35 кВ и выше эксплуатируются дольше нормативного срока службы.

Распределение электрической энергии — это сложная и многогранная часть электроэнергетической системы, требующая высокой степени технической грамотности, надежности и экономической эффективности. Современные электрические сети обеспечивают не только базовое электроснабжение, но и устойчивое развитие территорий, поддержку промышленного потенциала и комфорта городской среды.

Тем не менее, текущие проблемы, такие как высокий износ оборудования, потери энергии и уязвимость к климатическим и техногенным воздействиям, требуют внедрения новых технологий, обновления инфраструктуры и продуманной государственной политики. Переход к цифровым сетям (Smart Grid), использование автоматизированных систем управления и прогнозирования, развитие альтернативных источников энергии — всё это очерчивает вектор будущего распределительных систем. Без надежной и эффективной сетевой инфраструктуры невозможно представить развитие ни экономики, ни общества в целом.