Содержание страницы

- 1. Трансформация энергии водного потока в электричество: типы и принципы работы гидроустановок

- 2. Комплексное использование гидроресурсов и его последствия

- 3. Управление речным стоком с помощью водохранилища

- 4. Современные подходы к проектированию и эксплуатации гидроэнергоустановок

- 5. Традиционная и малая гидроэнергетика: сравнение и перспективы

- 6. Интересные факты о гидроэнергетике

- 7. Часто задаваемые вопросы (FAQ)

- Заключение

Гидроэнергетика — это отрасль возобновляемой энергетики, специализирующаяся на преобразовании механической энергии водных потоков в электрическую. Фундаментальный принцип этого процесса заключается в использовании потенциальной энергии воды, находящейся на определённой высоте (напор), и её кинетической энергии (скорость течения) для вращения гидравлических турбин. Этот, на первый взгляд, простой принцип лежит в основе функционирования как гигантских гидроэлектростанций, формирующих энергетический каркас целых стран, так и малых ГЭС, обеспечивающих энергией удалённые районы.

История использования энергии воды уходит корнями вглубь веков. Первыми простейшими гидроэнергетическими установками были водяные колёса, которые применялись в Древнем Египте, Китае и Месопотамии для ирригации, помола зерна и приведения в действие ремесленных станков. На протяжении столетий эта технология совершенствовалась, но настоящий прорыв произошёл в XIX веке с изобретением гидравлической турбины и электрического генератора. Соединение этих двух устройств ознаменовало рождение современной гидроэнергетики. Первые гидроэлектростанции появились в конце XIX века в США и Европе, и с тех пор отрасль прошла колоссальный путь развития, кульминацией которого стало возведение таких гигантов, как китайская ГЭС «Три ущелья» и бразильско-парагвайская «Итайпу».

Сегодня гидроэнергетика играет ключевую роль в мировом энергетическом балансе. Она не только является одним из самых дешёвых источников электроэнергии, но и выполняет важнейшую функцию по обеспечению стабильности и надёжности энергосистем. Гидроэлектростанции способны практически мгновенно изменять свою мощность, покрывая пиковые нагрузки и балансируя неравномерную выработку ветровых и солнечных электростанций. Данный материал подробно рассматривает различные типы гидроэнергетических установок, принципы их работы, комплексные проблемы, связанные с использованием гидроресурсов, и перспективы развития отрасли в России и мире.

1. Трансформация энергии водного потока в электричество: типы и принципы работы гидроустановок

В основе любой гидроэнергетической системы лежит процесс управляемого преобразования энергии. Гидроэлектростанция (ГЭС) представляет собой сложный инженерный комплекс, включающий гидротехнические сооружения и специализированное оборудование, которые совместно обеспечивают трансформацию энергии водного потока в электричество, готовое для передачи потребителям. Ключевыми элементами этого комплекса являются сооружения, создающие напор (концентрацию энергии), и энергетическое оборудование, осуществляющее её поэтапное преобразование.

Более широкое понятие, гидроэнергетическая установка (ГЭУ), охватывает все системы, предназначенные для двунаправленного преобразования: как механической энергии воды в электрическую (генераторный режим), так и наоборот — электрической энергии в механическую энергию для перемещения воды (насосный режим).

Современная классификация выделяет несколько ключевых типов гидроэнергетических установок, каждый из которых имеет свою специфику и область применения:

- Гидроэлектростанции (ГЭС): Классические установки, генерирующие электроэнергию за счёт естественного или искусственно созданного течения реки.

- Насосные станции (НС): Установки, потребляющие электроэнергию для перекачки воды на более высокий уровень для нужд водоснабжения, ирригации или охлаждения.

- Гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС): Системы двойного назначения, работающие как ГЭС в часы пиковых нагрузок и как НС в часы профицита энергии, аккумулируя потенциальную энергию воды.

- Комбинированные электростанции ГЭС–ГАЭС: Гибридные станции, которые не только генерируют энергию от естественного притока, но и используют насосный режим для увеличения пиковой мощности.

- Приливные электростанции (ПЭС): Экзотический тип установок, использующий энергию периодических колебаний уровня моря, вызванных гравитационными силами Луны и Солнца.

По способу создания напора и использования водных ресурсов ГЭС классифицируются на плотинные (русловые и приплотинные), деривационные (с напорной и безнапорной деривацией) и смешанные (комбинированные).

В плотинных ГЭС напор создаётся путём строительства плотины, которая перегораживает русло реки, что приводит к подъёму уровня воды в верхнем бьефе (водохранилище) и, как следствие, к затоплению определённых территорий. Для минимизации площади затопления на равнинных реках иногда применяют каскад из нескольких плотин меньшей высоты. Этот тип ГЭС универсален и возводится как на многоводных равнинных реках, так и в узких горных ущельях.

1.1. Гидроэлектростанции (ГЭС)

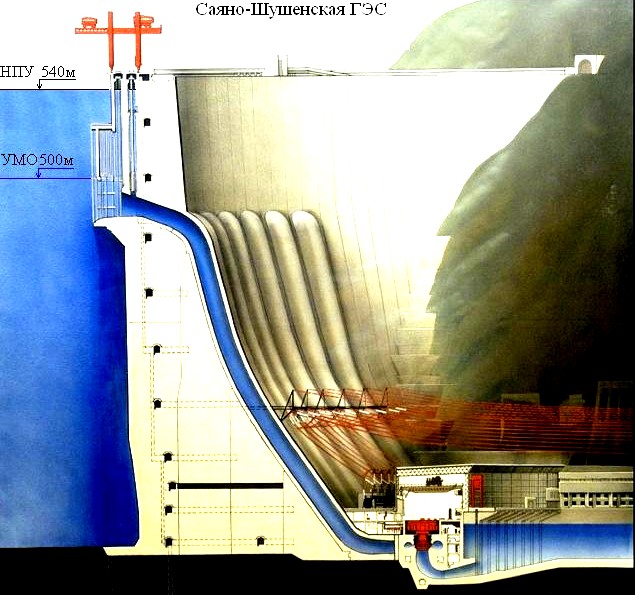

Основными элементами ГЭС на равнинной реке являются плотина, формирующая водохранилище и создающая необходимый перепад уровней (напор), и здание ГЭС, где располагается основное технологическое оборудование: гидравлические турбины и соединённые с ними электрические генераторы (рис. 1). В зависимости от назначения гидроузла в его состав также могут входить водосбросные сооружения для пропуска избыточных паводковых вод, судоходные шлюзы, водозаборы для систем орошения и промышленного водоснабжения, а также рыбопропускные сооружения для сохранения миграционных путей ценных пород рыб.

Рис. 1. Разрез Саяно-Шушенской ГЭС им. П.С. Непорожнего

Процесс генерации выглядит следующим образом: вода из верхнего бьефа под действием силы тяжести устремляется по напорным водоводам в проточную часть турбины. Поток воды воздействует на лопасти рабочего колеса, приводя его в интенсивное вращение. Вал турбины жёстко соединён с ротором генератора, образуя единый гидроагрегат. Таким образом, в турбине происходит первое преобразование — гидравлическая энергия потока трансформируется в механическую энергию вращения вала. Далее, в генераторе, эта механическая энергия преобразуется в электрическую за счёт явления электромагнитной индукции. Для более полного и эффективного использования гидропотенциала реки часто сооружают каскады ГЭС — серию последовательно расположенных станций. В России успешно функционируют такие крупнейшие каскады, как Волжско-Камский, Ангаро-Енисейский и другие.

ГЭС являются флагманами гидроэнергетики. Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего на реке Енисей, установленной мощностью 6,4 ГВт, является крупнейшей в России (рис. 1). В долгосрочной перспективе рассматривается проект Туруханской ГЭС с потенциальной мощностью до 20 ГВт. Крупные ГЭС с их водохранилищами многолетнего регулирования играют системообразующую роль в Единой энергетической системе России, обеспечивая её надёжность, устойчивость и способность противостоять аварийным ситуациям.

Рис. 2. ГЭС Итайпу

Мировыми лидерами по установленной мощности являются ГЭС «Три ущелья» в Китае (22,5 ГВт) и «Итайпу» на границе Бразилии и Парагвая (14 ГВт, см. рис. 2). Плотина Итайпу поражает своими масштабами: общая длина — 7235 м, высота — 196 м. Для сравнения, арочно-гравитационная плотина Саяно-Шушенской ГЭС имеет длину 1074 м при высоте 242 м. На ГЭС Итайпу установлено 20 гидроагрегатов мощностью по 700 МВт каждый.

Несмотря на то, что «Три ущелья» превосходит «Итайпу» по установленной мощности, по годовой выработке электроэнергии они часто конкурируют. Это связано с более стабильным и полноводным стоком реки Парана, на которой стоит Итайпу, по сравнению с муссонным характером стока реки Янцзы.

1.2. Насосные станции (НС)

Насосная станция — это ГЭУ, выполняющая обратную задачу: она потребляет электрическую энергию для перекачки воды из нижних отметок в верхние или для её транспортировки на значительные расстояния. Основное оборудование НС — насосные агрегаты, состоящие из насоса и приводящего его электродвигателя. Эти станции являются чистыми потребителями электроэнергии и играют критически важную роль в различных отраслях:

- Промышленность: Обеспечение систем технического водоснабжения, в частности, подача охлаждающей воды для тепловых и атомных электростанций.

- Коммунальное хозяйство: Подъём и подача воды в городские и промышленные системы водоснабжения.

- Сельское хозяйство: Функционирование крупных ирригационных систем для орошения засушливых земель.

- Транспорт: Обеспечение работы судоходных каналов, пересекающих водоразделы, путём шлюзования и компенсации потерь воды.

1.3. Гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС)

Гидроаккумулирующая электростанция (ГАЭС) — это высокоэффективный инструмент для управления режимами работы энергосистемы. Её главная задача — перераспределение выработки электроэнергии во времени. В России ярким примером является Загорская ГАЭС мощностью 1200 МВт (рис. 3).

Рис. 3. Загорская ГАЭС

Принцип работы ГАЭС основан на цикличности. В ночные часы, когда потребление электроэнергии в системе минимально и её стоимость низка, ГАЭС работает в насосном режиме. Используя дешёвую энергию, её обратимые гидроагрегаты перекачивают воду из нижнего бассейна в верхний, аккумулируя её в виде потенциальной энергии. В утренние и вечерние часы пиковых нагрузок, когда спрос и цена на электроэнергию максимальны, ГАЭС переходит в генераторный режим. Накопленная вода сбрасывается из верхнего бассейна через те же гидроагрегаты, которые теперь работают как турбины, вырабатывая дорогую пиковую электроэнергию.

Таким образом, ГАЭС выполняет несколько ключевых функций:

-

- Энергетический арбитраж: Покупает энергию, когда она дешёвая, и продаёт, когда она дорогая.

- Балансировка графика нагрузки: Сглаживает суточные пики и провалы потребления, позволяя базовым электростанциям (АЭС, ТЭС) работать в наиболее экономичном и стабильном режиме.

— Снижение расхода топлива: Оптимизация работы ТЭС благодаря ГАЭС ведёт к значительному сокращению удельного расхода ископаемого топлива на выработку 1 кВт·ч в масштабах всей энергосистемы.

— Резерв мощности: ГАЭС служат быстродействующим аварийным и частотным резервом, способным за считанные минуты выдать полную мощность в сеть.

Модернизация существующих ГЭС в ГЭС–ГАЭС является перспективным направлением, особенно в энергосистемах с дефицитом маневренных мощностей. Такие станции генерируют энергию как за счёт естественного притока, так и за счёт воды, перекачанной в периоды низкой нагрузки.

1.4. Приливные электростанции (ПЭС)

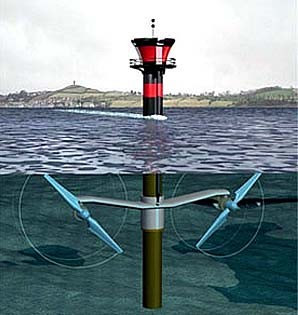

Приливные электростанции (ПЭС) преобразуют колоссальную, но рассеянную энергию приливно-отливных явлений в электричество (рис. 4). Приливы, вызванные гравитационным воздействием Луны и Солнца, создают периодические колебания уровня моря, которые в некоторых заливах и устьях рек могут достигать значительной высоты — от 10-12 метров до рекордных 19,6 метров в заливе Фанди (Канада).

Рис. 4. Приливная электростанция «СиДжен», построенная на побережье Северной Ирландии в 2008 г.

Технический потенциал приливной энергии в России огромен и оценивается в 200–250 млрд кВт·ч в год, с основной концентрацией у побережий Охотского, Берингова и Белого морей. В России была построена опытная Кислогубская ПЭС, возведённая уникальным наплавным методом. Крупнейшей в мире долгое время оставалась ПЭС Ранс во Франции мощностью 240 МВт. Современные технологии ПЭС также включают подводные генераторы, напоминающие ветряные турбины, которые используют энергию приливных течений.

1.5. Схемы компоновки ГЭС

Рассмотрим подробнее схемы использования водной энергии.

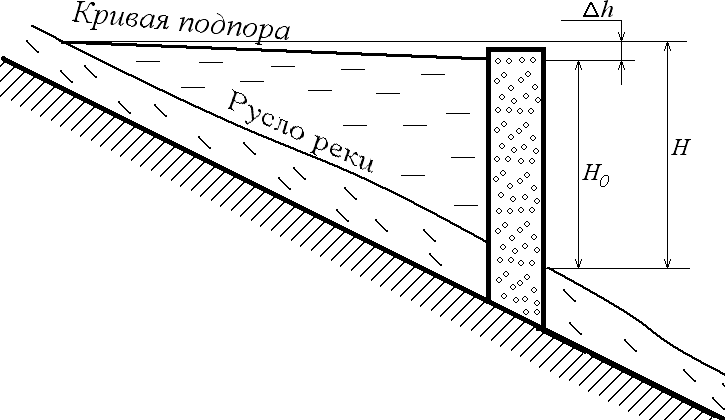

Плотинная схема применяется, как правило, при больших расходах воды и относительно малых уклонах рельефа. Плотина создаёт подпор, формируя напор Н0. Этот подпор распространяется вверх по течению, создавая водохранилище. При этом часть общего падения реки на данном участке (Δh) теряется на трение и гидравлические сопротивления в самом водохранилище. Таким образом, полезный (сосредоточенный) напор у плотины будет равен Н0 = Н – Δh (рис. 5).

Рис. 5. Схема организации напора воды плотинной ГЭС

В зависимости от высоты напора плотинные ГЭС делятся на два типа:

- Русловые ГЭС: Здание станции является частью напорного фронта и непосредственно воспринимает давление воды. Такая схема характерна для низконапорных ГЭС на равнинных реках, например, для большинства станций Волжско-Камского каскада (рис. 6).

- Приплотинные ГЭС: При средних и высоких напорах (условно, когда напор превышает диаметр турбины более чем в 6 раз) здание ГЭС выносится за тело плотины, вниз по течению. Вода к турбинам подаётся по специальным напорным водоводам, проложенным в теле плотины или по её поверхности. Примерами являются Красноярская, Братская и Саяно-Шушенская ГЭС.

Рис. 6. Вид на Волжскую ГЭС со стороны нижнего бьефа

Деривационная схема, напротив, эффективна при малых расходах воды, но больших уклонах, что характерно для горных рек. В этом случае строится невысокая водозаборная плотина, основная задача которой — направить часть стока реки в деривацию (канал, тоннель или трубопровод). Деривация прокладывается с меньшим уклоном, чем естественное русло реки. За счёт этой разницы в уклонах на значительном расстоянии накапливается перепад высот, который и формирует напор у здания ГЭС, расположенного в конце деривационного тракта.

Комбинированная (плотинно-деривационная) схема сочетает преимущества обеих схем. Высокая плотина создаёт водохранилище и значительный напор, а деривация позволяет дополнительно использовать падение реки на участке ниже плотины. Выбор оптимального местоположения плотины и длины деривации является сложной технико-экономической задачей.

2. Комплексное использование гидроресурсов и его последствия

Крупные гидротехнические сооружения, такие как ГЭС, проектируются на длительный срок службы, достигающий 200–300 лет. За это время гидрологический режим реки и окружающая экосистема претерпевают значительные изменения не только под воздействием самого гидроузла, но и в результате глобальных климатических и антропогенных факторов. Создание водохранилищ — это масштабное вмешательство в природу, вызывающее как положительные, так и отрицательные последствия, что порождает неоднозначное отношение в обществе.

При проектировании и эксплуатации водохранилище рассматривается как многофункциональный объект:

- Источник воды: Стратегический запас пресной воды для различных нужд.

- Трансформатор качества воды: Объект, изменяющий гидрохимические и гидробиологические параметры речной воды.

- Экономическая акватория: Пространство для судоходства, лесосплава, рыбоводства и рекреации.

- Инструмент управления земельными ресурсами: Средство для орошения, защиты от наводнений и территориального перераспределения стока.

- Катализатор изменений: Объект, кардинально меняющий природу и хозяйство в речных долинах, дельтах и приустьевых участках морей.

Отсюда вытекает критическая важность всесторонней оценки всех изменений, взаимосвязей природных и антропогенных процессов, обусловленных созданием и эксплуатацией гидроузлов.

2.1. Первичные и вторичные проблемы гидротехнического строительства

Проблемы, связанные с созданием крупных гидроузлов, можно условно разделить на первичные (прогнозируемые и решаемые на стадии проектирования) и вторичные (отложенные, труднопрогнозируемые последствия).

К первичным проблемам относятся задачи, требующие инженерных и организационных решений до и во время строительства:

- Разработка генеральной схемы использования водных ресурсов бассейна реки.

- Обоснование оптимальных параметров гидроузла (высоты плотины, объёма водохранилища) с учётом всех факторов.

- Эколого-экономическое обоснование и проведение работ по подготовке ложа водохранилища к затоплению (лесосводка, санитарная очистка).

- Инженерная защита городов, промышленных объектов и ценных земель от затопления и подтопления.

- Компенсационные мероприятия: восстановление сельскохозяйственных угодий и лесных насаждений на новых территориях.

- Обеспечение рыбохозяйственной деятельности: строительство рыбоходов, создание искусственных нерестилищ, зарыбление.

- Развитие транспортной инфраструктуры: строительство шлюзов, оборудование новых фарватеров и портов.

- Предотвращение эрозии берегов и опустынивания прилегающих территорий.

Вторичные проблемы носят более сложный и комплексный характер, их последствия могут проявляться десятилетиями и часто не поддаются точному прогнозированию. Они делятся на экологические и социальные.

Основные экологические проблемы:

- Переформирование береговой линии и дна водохранилища, заиление, формирование баров в устьях впадающих рек.

- Изменение гидрологического и температурного режима: нарушение ледового режима, появление туманов, изменение микроклимата.

- Качество воды: «цветение» воды (эвтрофикация) из-за застоя и попадания биогенов, дефицит кислорода в придонных слоях.

- Биологические изменения: трансформация видового состава флоры и фауны, нарушение естественных путей миграции рыб.

- Наведённая сейсмичность: в редких случаях масса воды в крупных водохранилищах может провоцировать локальные землетрясения в сейсмически активных зонах.

Основные социальные проблемы:

- Переселение людей: затопление населённых пунктов, потеря «малой родины», необходимость адаптации к новым условиям.

- Потеря культурного наследия: затопление археологических памятников и исторических мест.

- Изменение традиционного уклада жизни местного населения, связанного с рекой.

Итоговый баланс последствий регулирования стока всегда является компромиссом между экономическими выгодами и экологическим ущербом. Глубокая и честная эколого-экономическая оценка на ранних стадиях проектирования позволяет минимизировать негативные последствия и избежать необратимых экологических потерь.

3. Управление речным стоком с помощью водохранилища

Водохранилище — это искусственный водоём, созданный подпорным сооружением (плотиной), ключевой особенностью которого является возможность активного управления (регулирования) речным стоком и режимом уровней воды.

Регулирование стока — это целенаправленное перераспределение объёмов воды во времени в соответствии с комплексными требованиями водопользователей (энергетика, судоходство, ирригация, водоснабжение, защита от наводнений). Суть регулирования проста: в периоды избыточного притока (половодье, паводки) вода накапливается в водохранилище (период наполнения), а в периоды дефицита — расходуется из накопленных запасов (период сработки).

3.1. Основные уровни и объёмы водохранилища

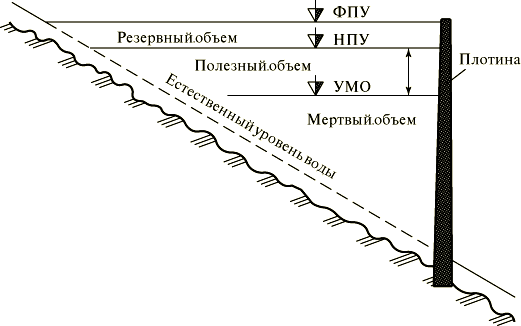

Для управления водохранилищем используются следующие нормативные уровни и объёмы (рис. 7):

Рис. 7. Уровни и объемы воды в водохранилище

- Нормальный подпорный уровень (НПУ): Максимальная проектная отметка, до которой может быть заполнено водохранилище при нормальных условиях эксплуатации. Объём воды при этой отметке называется полным объёмом.

- Уровень мёртвого объёма (УМО): Минимально допустимая отметка сработки водохранилища в нормальных условиях. Сработка ниже этой отметки не допускается, так как это может привести к нарушению условий водозабора, оголению откосов и проблемам для рыбного хозяйства.

- Полезный объём: Объём воды, заключённый между отметками НПУ и УМО. Именно этот объём используется для регулирования стока.

- Мёртвый объём: Объём воды ниже отметки УМО. Он не участвует в регулировании, но необходим для создания достаточных глубин и предотвращения заиления водозаборов.

- Форсированный подпорный уровень (ФПУ): Максимально возможный уровень, кратковременно достигаемый при пропуске катастрофических паводков редкой повторяемости. Превышение этого уровня угрожает безопасности гидротехнических сооружений.

- Резервный (противопаводковый) объём: Объём между НПУ и ФПУ, который используется для «срезки» пика паводка, аккумулируя часть притока и снижая расходы воды через водосбросы.

3.2. Виды регулирования стока

В зависимости от периода и целей выделяют несколько видов регулирования:

- Суточное регулирование: Обеспечивает неравномерный расход воды через ГЭС в течение суток для покрытия пиковых нагрузок энергосистемы. Ночью, при спаде потребления, приток накапливается, а днём и вечером срабатывается для генерации максимальной мощности. При этом общая выработка электроэнергии за сутки не увеличивается, но её ценность возрастает.

- Недельное регулирование: Работает по тому же принципу, но в недельном цикле. В выходные дни, когда нагрузка падает, вода аккумулируется, а в рабочие дни — используется для увеличения мощности ГЭС.

- Годичное (сезонное) регулирование: Позволяет перераспределять сток в течение года. Во время весеннего половодья водохранилище наполняется, а в летнюю и зимнюю межень (периоды низкого стока) накопленная вода срабатывается. Для этого требуется значительный полезный объём, составляющий до 40–60% от годового стока.

- Многолетнее регулирование: Самый глубокий вид регулирования. Позволяет накапливать воду в многоводные годы и расходовать её в течение последующих маловодных лет. Это требует огромных водохранилищ и позволяет значительно увеличить гарантированную мощность и выработку ГЭС, практически исключив холостые сбросы.

Помимо основных, существуют и специальные виды регулирования, такие как компенсирующее (учёт притока с промежуточных водосборов в каскаде), контррегулирование (выравнивание неравномерных сбросов от вышележащей ГЭС с помощью нижерасположенного водохранилища-контррегулятора, как Майнская ГЭС для Саяно-Шушенской), трансформация паводков и аварийное использование ёмкости при нештатных ситуациях в энергосистеме.

4. Современные подходы к проектированию и эксплуатации гидроэнергоустановок

Современное проектирование гидроэлектростанций — это комплексный процесс, который давно вышел за рамки чисто инженерных задач. В соответствии с современными нормативными документами, разработка проекта гидроузла ведётся с учётом всех аспектов его влияния на регион.

В Российской Федерации основополагающим документом в этой сфере ранее являлся стандарт организации СО 153-34.20.161-2003 «Рекомендации по проектированию технологической части гидроэлектростанций и гидроаккумулирующих электростанций». На сегодняшний день отрасль руководствуется более современной серией национальных стандартов ГОСТ Р 55260, которая детализирует требования к различным аспектам создания и эксплуатации ГЭС. Например, ГОСТ Р 55260.4.1-2013 регламентирует требования к технологической части ГЭС и ГАЭС, фактически заменяя старые рекомендации.

Ключевой принцип современного подхода заключается в комплексном решении всех технических, природоохранных, водохозяйственных, социальных и экономических проблем. Энергетический потенциал реки должен быть реализован в максимально возможном объёме, но при строгой энергоэкономической оптимизации. Это означает поиск баланса между установленной мощностью ГЭС, объёмом полезной ёмкости водохранилища и допустимым объёмом холостых (не используемых для выработки энергии) сбросов воды.

Выбор типа ГЭС, её расположения и состава сооружений определяется на основе многовариантного технико-экономического анализа, который включает:

- Детальные инженерно-геологические и гидрологические изыскания.

- Математическое моделирование гидравлических режимов.

- Оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС).

- Прогнозирование социальных последствий и разработку компенсационных программ.

- Анализ роли будущей ГЭС в энергосистеме и её влияния на режимы работы других станций.

5. Традиционная и малая гидроэнергетика: сравнение и перспективы

Гидроэнергетика исторически начиналась с малых форм — водяных мельниц и колёс. В России к 1913 году насчитывалось 78 небольших ГЭС. В рамках плана ГОЭЛРО началось активное строительство малых ГЭС, и к 1950-м годам их число превысило 6600. Однако с развитием централизованных энергосетей и строительством гигантских ГЭС малая гидроэнергетика пришла в упадок, и большинство станций было заброшено.

Новый виток интереса к малым ГЭС начался в конце XX века. Рост цен на органическое топливо, проблемы с надёжностью электроснабжения удалённых районов и стремление к экологически чистой энергии вновь сделали их актуальными.

В российской практике принято следующее разделение: микроГЭС имеют мощность до 100 кВт, а малые ГЭС — до 30 МВт. Обычно такие станции строятся на малых реках и водотоках. Стоит отметить, что единого общепринятого определения «малой реки» не существует. ГОСТ Р 59054-2020 «Охрана природы. Гидросфера. Классификация водных объектов» определяет малую реку как водоток с площадью водосбора не более 2000 км².

5.1. Сравнительный анализ большой и малой гидроэнергетики

Для объективной оценки роли каждого из направлений целесообразно провести их сравнение по ключевым параметрам.

| Параметр | Крупная гидроэнергетика (ГЭС) | Малая гидроэнергетика (МГЭС) |

|---|---|---|

| Установленная мощность | От сотен МВт до десятков ГВт. | От единиц кВт до 30 МВт. |

| Воздействие на окружающую среду | Значительное: затопление больших территорий, изменение экосистем, климата. | Локальное и, как правило, незначительное. Часто используются бесплотинные схемы. |

| Капитальные вложения | Очень высокие, требуют государственных или крупных корпоративных инвестиций. | Относительно низкие, доступны для региональных бюджетов и частных инвесторов. |

| Сроки строительства | Длительные, от 5-10 лет и более. | Короткие, от нескольких месяцев до 1-2 лет. |

| Роль в энергосистеме | Системообразующая: базовая генерация, регулирование частоты и мощности. | Локальная: энергоснабжение изолированных потребителей, резервирование, снижение нагрузки на сети. |

| Потери при передаче энергии | Существенные, так как энергия передаётся на большие расстояния. | Минимальные, так как генерация находится вблизи потребителя. |

| Социальный эффект | Неоднозначный: создание рабочих мест, но часто связано с переселением людей. | Преимущественно положительный: повышение качества жизни в удалённых районах. |

5.2. Преимущества и недостатки малой гидроэнергетики

Преимущества:

- Экономические: Повышение энергобезопасности региона, экономия ископаемого топлива, быстрая окупаемость, возможность унификации оборудования.

- Экологические: Отсутствие выбросов парниковых газов, минимальное воздействие на природу, соответствие требованиям Киотского протокола.

- Социальные: Обеспечение надёжного энергоснабжения удалённых и труднодоступных районов, создание местной инфраструктуры.

Недостатки и проблемы:

- Надёжность: При изолированном использовании одна авария может полностью обесточить потребителей. Решением является гибридизация с другими ВИЭ (ветро-, фотоустановками).

- Сезонность: Выработка зависит от водности реки, что приводит к спадам в зимний и летний периоды.

- Технические риски: Основная опасность — прорыв небольшой плотины во время сильных паводков.

- Факторы, тормозящие развитие в России: Недостаточная изученность гидрологического потенциала малых рек, слабая производственная база для серийного выпуска оборудования, отсутствие доступных финансовых инструментов для инвесторов.

Несмотря на проблемы, потенциал малой гидроэнергетики в России огромен. Гидроресурсы страны используются лишь на 15-20%. Развитие этого направления, особенно в Сибири, на Дальнем Востоке и Северном Кавказе, может стать важным фактором устойчивого развития регионов.

6. Интересные факты о гидроэнергетике

- Самая старая действующая ГЭС: Гидроэлектростанция в городе Крэгсайд, Англия, построенная в 1870 году, до сих пор способна вырабатывать электроэнергию.

- Скрытая эмиссия: Водохранилища ГЭС, особенно в тропических зонах, могут становиться источником метана — мощного парникового газа, который образуется при разложении затопленной органики на дне. Этот фактор сегодня обязательно учитывается при оценке экологичности проектов.

- Подземные ГЭС: Для минимизации воздействия на ландшафт и защиты от военных угроз машинные залы многих ГЭС, особенно в горных районах (например, в Норвегии), строятся глубоко под землёй.

- Дамба Гувера и бетон: При строительстве знаменитой дамбы Гувера в США в 1930-х годах было использовано такое огромное количество бетона, что если бы его заливали единым монолитом, он остывал бы 125 лет. Чтобы ускорить процесс, в массив бетона была вмонтирована гигантская система труб, по которым циркулировала охлаждённая вода.

- «Лестница для лосося»: Для сохранения популяций мигрирующих рыб на многих ГЭС строят рыбоходы, или «рыбьи лестницы» — специальные каналы со ступеньками и зонами отдыха, по которым рыба может обойти плотину и продолжить путь к нерестилищам.

7. Часто задаваемые вопросы (FAQ)

- В: Насколько «зелёной» является гидроэнергетика?

- О: Гидроэнергетика является одним из самых чистых способов производства электроэнергии, так как в процессе генерации не происходит сжигания топлива и выбросов CO2. Однако строительство крупных ГЭС с водохранилищами оказывает серьезное воздей-ствие на локальные экосистемы, что требует взвешенной оценки. Малая гидроэнергетика в этом плане гораздо более экологична.

- В: Может ли плотина ГЭС разрушиться?

- О: Современные плотины проектируются с многократным запасом прочности и оснащаются сложными системами мониторинга (датчики давления, смещения, фильтрации). Риск разрушения крайне низок и связан в основном с непредвиденными природными катаклизмами (суперземлетрясения) или военными действиями. Все крупные гидроузлы имеют планы экстренного оповещения и эвакуации населения в зонах возможного затопления.

- В: Каков срок службы гидроэлектростанции?

- О: Гидротехнические сооружения (плотины, дамбы) рассчитаны на срок службы в 100 и более лет. Энергетическое оборудование (турбины, генераторы) имеет ресурс 40-50 лет, после чего проходит глубокую модернизацию или замену. Многие ГЭС, построенные в начале и середине XX века, успешно работают и сегодня после нескольких циклов обновления.

- В: Каков КПД гидроэлектростанции?

- О: Гидроэлектростанции — самые эффективные преобразователи энергии. КПД современного гидроагрегата (от энергии потока воды до электричества на клеммах генератора) может достигать 95%, что является недостижимым показателем для любого типа тепловых электростанций (где КПД редко превышает 40-60%).

- В: Почему вода, выходящая из-под плотины, такая холодная?

- О: Водозаборники большинства ГЭС расположены на большой глубине водохранилища. Летом поверхностные слои воды прогреваются солнцем, а глубинные остаются холодными. Именно эта холодная, бедная кислородом вода и попадает в турбины, а затем в нижний бьеф, что может изменять температурный режим реки на десятки километров вниз по течению.

Заключение

Гидроэнергетика, пройдя долгий путь эволюции, остаётся одним из столпов мировой энергетической системы. Она предлагает проверенное временем, экономически эффективное и технологически зрелое решение для генерации чистой электроэнергии. Крупные ГЭС и каскады играют незаменимую роль в обеспечении стабильности национальных энергосистем, выполняя функции регулирования мощности, частоты и служа стратегическим резервом.

В то же время, эпоха гигантских строек, кардинально меняющих ландшафты, постепенно уступает место более взвешенному подходу. Осознание полного спектра экологических и социальных последствий привело к ужесточению требований к проектам и смещению акцентов в сторону модернизации существующих мощностей и развития малой гидроэнергетики. Именно малые и микро-ГЭС могут стать ключом к устойчивому развитию удалённых территорий, повышению их энергонезависимости и улучшению качества жизни населения с минимальным воздействием на окружающую среду.

Будущее гидроэнергетики видится в гармоничном сочетании эффективной и безопасной эксплуатации крупных объектов с массовым, но продуманным внедрением малых гидроустановок. Интеграция ГЭС и ГАЭС с прерывистыми источниками энергии, такими как солнце и ветер, позволит создавать гибкие и надёжные энергосистемы нового поколения, отвечающие вызовам XXI века.

Нормативные документы

- ГОСТ Р 55260.1.1-2013 Гидроэлектростанции. Часть 1-1. Сооружения ГЭС гидротехнические. Общие требования.

- ГОСТ Р 55260.3.1-2020 Гидроэлектростанции. Гидротурбины. Технические требования к поставке.

- ГОСТ Р 55260.2.1-2022 Гидроэлектростанции. Гидрогенераторы. Технические требования к поставке.

- ГОСТ Р 55260.4.1-2013 Гидроэлектростанции. Часть 4-1. Технологическая часть гидроэлектростанций и гидроаккумулирующих электростанций. Нормы и требования.

- ГОСТ 25855-83 Уровень и расход поверхностных вод. Общие требования к измерению. (действующий)

- СП 58.13330.2019 «Гидротехнические сооружения. Основные положения».

Список литературы

- Брызгалов В.И., Гордон Л.А. Гидроэнергетические установки. — М.: Энергоатомиздат, 2002.

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. — М.: НЦ ЭНАС, 2019.

- Слива И.В. История гидроэнергетики России. — М.: Изд-во МЭИ, 2016.

- Веденеев Б.Е. Гидротехнические сооружения. — М.: Госэнергоиздат, 1946.

- Возобновляемая энергетика. Гидроэнергетика. Ветроэнергетика / Под ред. П. П. Безруких. — М.: ИД МЭИ, 2010.