Физико-механические характеристики коры, структурные особенности древесных пород, а также параметры сырья, такие как размеры и качество, оказывают прямое влияние на процесс обработки, что определяет перечень обязательных технических требований, предъявляемых к окорочному оборудованию. Эти требования включают в себя следующие аспекты:

- Процесс удаления коры должен быть завершённым, обеспечивая полное отсутствие остатков коры на поверхности древесины, независимо от формы и геометрических отклонений обрабатываемого материала.

- Процедура окорки обязана проходить таким образом, чтобы древесина сохраняла целостность, исключая повреждения, за исключением допускаемых технологических норм.

- Качество удаления коры должно быть стабильным и соответствовать нормам вне зависимости от породы древесины, температуры окружающей среды и степени влажности заготовок.

- В составе отходов от окорки не должно наблюдаться остатков древесины, таких как сучки и древесная стружка — только чистая кора.

- При обработке таких пород, как берёза и другие лиственные деревья, где кора легко отрывается крупными фрагментами, необходимо обеспечить её предварительное дробление. Это предотвращает засорение и перегрузку рабочих механизмов станка.

Дополнительно к вышеописанным техническим требованиям предъявляются и технологические, которые формируются в соответствии с последующим использованием окорённого материала, а также с назначением готовой продукции. Учет этих параметров необходим при организации производственного процесса окорки древесины.

1. Окорённые древесные заготовки в форме круглого лесоматериала поддаются сушке быстрее, чем неокорённые, что снижает вероятность повреждения грибами или насекомыми при дальнейшей эксплуатации. Согласно исследованиям, грибковые микроорганизмы, разрушающие хвойную древесину, не развиваются при снижении влажности до 22 % или повышении до 150 %. Следовательно, защита от биологических угроз возможна либо путём ускоренного высушивания сырья, либо за счёт его хранения в условиях, приближенных к естественной влажности. Эти задачи решаются в первую очередь посредством применения технологически грамотных методов окорки древесины, подбираемых в зависимости от условий хранения и требуемых свойств сырья.

Существует три распространённые формы окорки, каждая из которых применяется в зависимости от целей производства и условий хранения:

- полное удаление коры по всей поверхности заготовки;

- удаление наружного слоя коры с сохранением камбиального пояса;

- частичное снятие коры, при котором остаются отдельные полосы или участки в продольном, спиралевидном порядке или в виде кольцеобразных зон («манжетов»), а также локальных пятен.

2. Для ряда сортиментов необходимо обязательное полное удаление сучков, чтобы обеспечить качественную подготовку древесины под последующую переработку.

3. Немаловажной задачей является оптимальное включение процесса окорки в общий технологический цикл, особенно с учётом наличия участков подготовки сырья или бассейнов подсортировки древесины.

4. Требуется предусмотреть такую организацию процесса, чтобы при поломке основного окорочного станка обеспечивалась непрерывность всего технологического потока, что снижает простой и повышает общую эффективность работы.

5. Также необходимо учитывать сезонные колебания поставок древесины, изменения её характеристик, такие как диаметр, влажность, породный состав, и при этом сохранять стабильность производственной линии.

6. Для обеспечения высокого качества продукции важно внедрить систему возврата заготовок, которые были некачественно обработаны, для повторной окорки с возможностью корректировки параметров станка.

7. Производительность оборудования должна быть сбалансирована в контексте всей производственной линии, чтобы избежать «узких мест» и поддерживать равномерность выпуска.

Окорка древесины — одна из наиболее ресурсоёмких и затратных операций в лесоперерабатывающей отрасли. Окорочные агрегаты устанавливаются на начальных позициях производственных потоков и оказывают ключевое влияние на всю производственную цепочку. Поэтому особенно важно тщательно разрабатывать схемы их размещения, подбирать подходящий тип оборудования и технологии, проектировать специализированные участки и помещения.

Стандарты и технические условия, регламентирующие качество окорки, ориентируются на предполагаемое применение обработанной древесины. Ассортимент сырья, которое подлежит окорке, охватывает следующие типы продукции:

- балансовая древесина;

- пиловочник различного диаметра;

- опорные столбы для линий электропередач и связи;

- шпальные кряжи для железнодорожного строительства;

- стойки, используемые в горнодобывающей промышленности;

- подпорные элементы (пропсы);

- древесина для производства фанеры и спичек;

- заготовки для изготовления тары (тарный кряж).

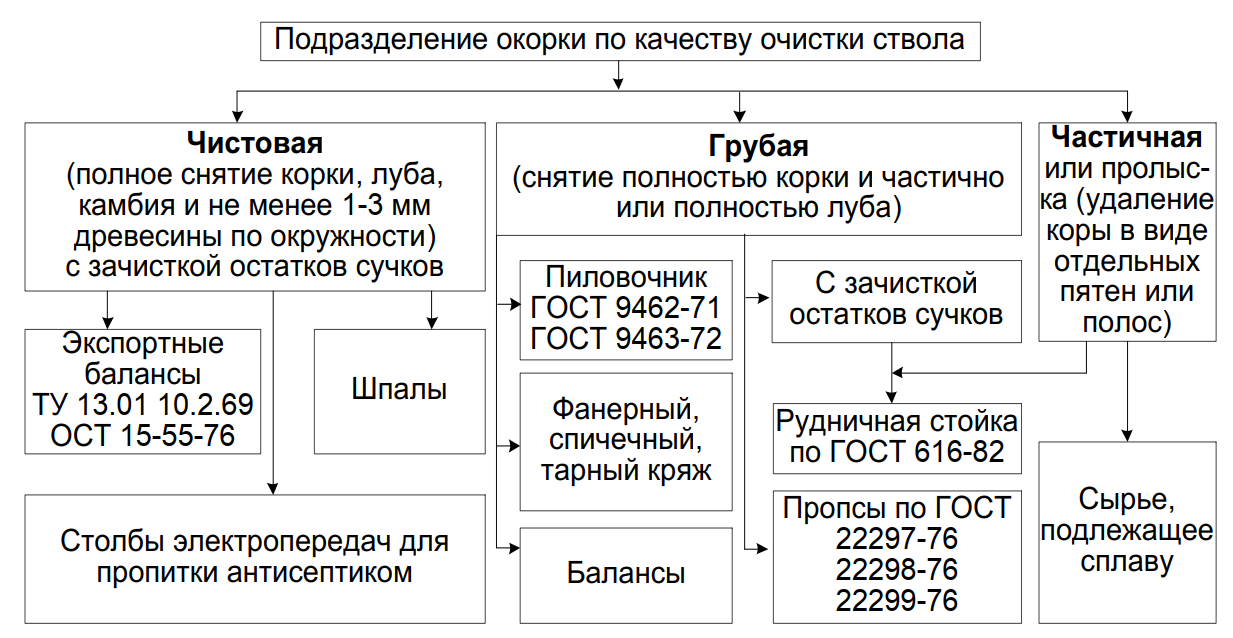

В более кратком и наглядном виде взаимосвязь между назначением продукции и требованиями к качеству окорки отображена на рис. 1. Согласно действующим нормативам, подход к степени очистки древесины зависит от будущей области её применения.

Например, при заготовке рудничной стойки допустимо полное или частичное сохранение луба. При этом, если предполагается хранение материала в сухих условиях, луб рекомендуется не снимать, так как он создаёт защитный барьер от проникновения спор грибов. При быстрой сушке луб формирует плотную наружную корку, препятствующую растрескиванию древесины.

Рис. 1. Назначение и качество окорки по номенклатуре продукции

Дополнительно сохранённый луб в первые недели хранения обеспечивает защиту древесины от появления трещин и других механических дефектов. В то же время он не мешает процессу естественного испарения влаги, что позволяет древесине достигнуть стабильных кондиций без деформаций.

Технологическая операция по удалению внешних слоев древесного ствола, включающих кору, лубяной слой и камбий, называется окоркой круглого лесоматериала.

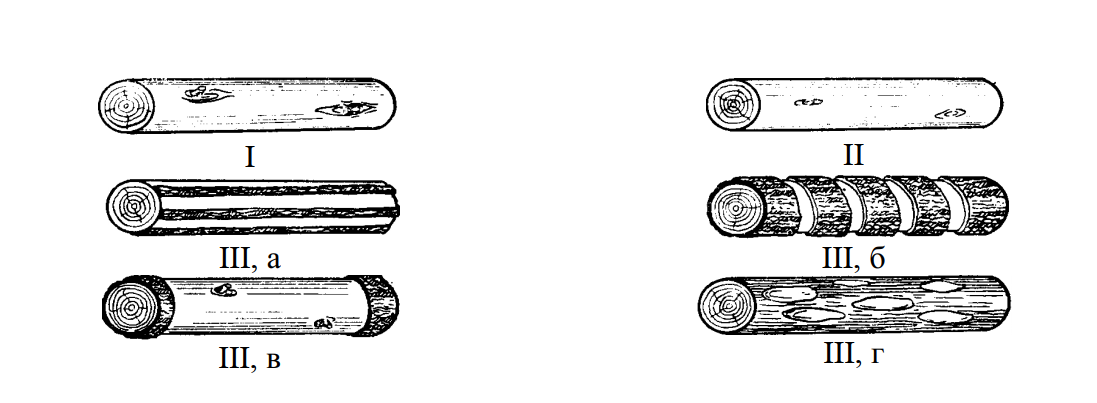

Различие в том, какие именно элементы наружного покрова остаются после обработки, позволяет классифицировать окорку на три основные разновидности: полная (чистая), грубая и частичная. Эти типы представлены на рисунке 2 [1].

Рис. 2. Виды окорки: I – грубая; II – чистая; III, а, б, в, г – частичная: III,а – с продольными полосами; III,б – с поперечными (по винтовой линии) полосами; III,в – с оставлением манжет; III,г – с пятнами

При выполнении чистой окорки (см. рис. 2, II) удалению подлежат все внешние слои, включая кору и луб вместе с камбиальной зоной. Удаление камбия невозможно без частичного снятия верхнего слоя древесины, поскольку четкой анатомической границы между камбием и древесной тканью не существует: клетки одного слоя постепенно преобразуются в другой. В связи с этим принято считать качественной такую чистую окорку, при которой удаляется только минимально допустимый поверхностный слой древесины. Особенно строго контролируется полное удаление коры и луба в области сучков и углублений, например, на экспортных балансовых заготовках.

Грубая окорка (см. рис. 2, I) предполагает удаление коры и частичное либо полное снятие луба. В ряде стандартов может быть указано максимально допустимое количество оставшегося лубяного слоя, в зависимости от последующего назначения материала.

Частичная окорка (обработка с оставлением участков коры) предполагает снятие коры не с всей поверхности, а в виде полос (продольных или винтовых) либо отдельных участков. На рисунке 2, III показаны различные формы такой обработки. Этот способ особенно актуален для тонкомерной древесины, подготавливаемой к транспортировке сплавом, так как частичное удаление коры способствует снижению риска затопления заготовок и одновременно предотвращает развитие трещин и поражений насекомыми при хранении.

Характерной особенностью березовых стоек является оставление кольцеобразных участков коры («манжет») шириной около 10 см на концах каждого элемента (см. рис. 2, III, г).

Показателем уровня окорки служит отношение площади очищенной части к общей площади боковой поверхности лесоматериала. Данный параметр обозначается буквой К и выражается в процентах. Формула расчета [2]:

К = 100 (1 – S1 / S),

где S – общая площадь боковой поверхности,

S1 – суммарная площадь необработанных (неокоренных) участков.

Современные регламентирующие документы (ГОСТы и ТУ) предусматривают, что поставляемые лесоматериалы, прошедшие окорку, должны соответствовать не только требованиям по удалению коры, но и обеспечивать высокое качество внешнего вида. Это означает, что поверхность должна быть очищена без механических дефектов, таких как надрезы, рваные волокна, мшистость, вмятины. Торцы материалов обязаны быть ровными, а сучки – аккуратно срезанными до уровня поверхности ствола.

Вторая ключевая характеристика окорки связана с оценкой объемов древесины, удаляемой вместе с корой. Особенно это важно при окорке замороженного или предварительно подсушенного сырья, когда для эффективного удаления наружных слоев требуется увеличить прижим инструмента. Потери древесины обозначаются Кдр и рассчитываются по формуле [2]:

Кдр = 100 (1 – Vo / V),

где Vo – объем древесного материала после удаления коры,

V – начальный объем до проведения окорки.

Список литературы:

- Симонов М.Н., Торговников Г.И. Окорочные станки. Устрой- ство и эксплуатация. М.: Лесн. пром-сть, 1990. 182 с.

- Пигильдин Н.Ф. Окорка лесоматериалов. М.: Лесн. пром-сть, 1982. 192 с.