Современные технологии всё чаще опираются на материалы, способные самостоятельно излучать свет в ответ на воздействие внешних факторов. Одним из наиболее интересных и практичных направлений в этой области является радиолюминесценция — свечение веществ, вызванное ионизирующим излучением. Это явление положено в основу работы радиолюминофоров — уникальных соединений, способных светиться на протяжении десятков лет без необходимости внешнего источника энергии.

К веществам, относящимся к категории радиолюминофоров, причисляют материалы, обладающие способностью испускать свечение под воздействием ионизирующего излучения. Такой тип свечения называется радиолюминесценцией. Возбуждающими агентами в данном случае могут выступать потоки ионизирующих частиц: альфа- и бета-частицы, рентгеновское и гамма-излучение, а также быстрые электроны, обладающие высокой энергией.

Благодаря своей способности излучать свет без подключения к источнику энергии, радиолюминофоры широко используются в тех областях, где автономность светового излучения имеет критическое значение. Например, они применяются в осветительных системах морских навигационных знаков (бакенов), приборах освещения для подземных условий, таких как шахты и рудники, а также в элементах подсветки стрелкового оружия, приборных панелей, циферблатов часов и прочих устройств, где невозможна или затруднена подача электричества.

Самосветящиеся краски, обеспечивающие стабильное свечение в течение длительного времени без необходимости в каком-либо внешнем источнике энергии, получают путем введения в состав люминофоров радиоактивных изотопов. Частицы, выделяющиеся в процессе их радиоактивного распада, как правило, альфа- или бета-излучатели, приводят к возбуждению люминофорного слоя, заставляя его светиться. Интенсивность и длительность свечения напрямую зависит от характеристик используемого изотопа, в первую очередь — от периода его полураспада, который может составлять десятилетия.

В течение первой половины XX века наиболее часто применяемым изотопом был радий-226, который активно использовался с 1910-х годов. Однако начиная со второй половины столетия, в качестве альтернатив стали использоваться более управляемые и безопасные изотопы, такие как прометий-147 и криптон-85. В современных условиях предпочтение отдается тритию — радиоактивной разновидности водорода, который стал основой для большинства бытовых радиолюминесцентных световых устройств, включая декоративные брелоки, элементы часовых циферблатов и другие компактные источники подсветки (рис. 1).

Рис. 1. Брелок с встроенной подсветкой на основе тритиевого радиолюминофора

Радиоактивность трития в подобных устройствах связана с излучением бета-частиц, которые обладают низкой энергией и практически полностью поглощаются защитной стеклянной или полимерной оболочкой, в которую заключен источник. Это делает использование подобных систем безопасным при условии соблюдения правил эксплуатации.

Особую группу составляют рентгенолюминофоры — люминесцирующие материалы, свечение которых вызывается высокоэнергетическим излучением в виде рентгеновских и гамма-квантов. Их основное назначение — применение в системах визуализации, где необходимо преобразование невидимого рентгеновского излучения в видимое изображение. Наиболее активно такие материалы используются при изготовлении рентгеновских экранов и усиливающих пластин.

В области медицины рентгенолюминофоры играют ключевую роль в процессе рентгенодиагностики. Это направление диагностических исследований основано на способности человеческих тканей в разной степени поглощать рентгеновские лучи. Благодаря различной плотности тканей, при прохождении излучения через тело возникает изображение органов в виде теней, проецируемых на экран, покрытый рентгенолюминофором (рентгеноскопия), либо фиксируемое на рентгенографическую пленку (рентгенография) (рис. 2).

Рис. 2. Рентгеновское изображение кисти руки, визуализируемое на экране: более плотные участки тканей отбрасывают более выраженные тени

Для повышения эффективности формирования изображения, медицинские пленки применяются в комплексе с усиливающими экранами. Эти экраны содержат рентгенолюминофор, который преобразует рентгеновское излучение в световой поток, засвечивающий фотоэмульсионный слой пленки. Такой метод позволяет значительно уменьшить дозу облучения пациента при сохранении качества изображения.

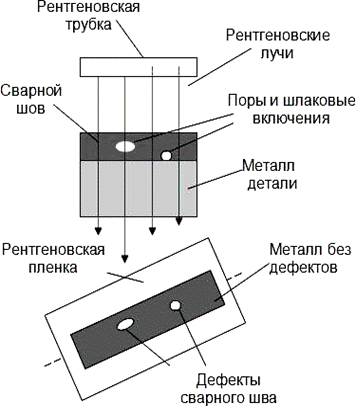

Помимо медицины, рентгенолюминофоры активно используются в инженерной практике — в частности, в неразрушающем контроле материалов и конструкций. В промышленной дефектоскопии они входят в состав экранов, применяемых для визуализации внутренней структуры объектов, таких как сварные соединения, отливки, элементы трубопроводов и т.п. Контроль осуществляется путем регистрации ослабления рентгеновского излучения при прохождении через материал. Плотные участки и включения поглощают излучение сильнее, чем пустоты, микротрещины и дефекты (рис. 3).

Рис. 3. Принципиальная схема выявления внутренних дефектов сварных соединений при помощи рентгеновской дефектоскопии

Анализируя распределение интенсивности прошедшего через объект излучения, специалисты могут не только выявить наличие дефектов, но и определить их точные размеры и местоположение. Это позволяет обеспечить надежность и безопасность критически важных конструкций.

Для производства рентгеновских экранов применяются разнообразные рентгенолюминофорные материалы, обладающие высокой светоотдачей и способностью к быстрому восстановлению после возбуждения. В числе наиболее распространённых соединений можно отметить сернокислый барий (BaSO4:Pb), фтористохлористый барий с активатором европия (BaFCl:Eu), а также сульфид цинка с добавлением серебра (ZnS:Ag). Подобные материалы обеспечивают четкость и яркость изображения, а также устойчивость к воздействию внешней среды и многократному использованию.

К числу люминесцирующих материалов, активируемых быстрыми электронами, относят особую категорию веществ, известных под названием катодолюминофоры. Эти материалы проявляют световое излучение при воздействии на них потока ускоренных электронов, движущихся под действием приложенного внешнего электрического поля.

Явление, получившее в последующем название катодолюминесценции, было открыто еще в середине XIX века, задолго до формального установления существования самого электрона. В те годы ученые наблюдали, как пучки частиц, исходящих от катода в вакуумных трубках, вызывали характерное свечение стеклянных стенок. Эти пучки, названные катодными лучами, послужили основой для термина «катодолюминесценция». Значительное продвижение в исследовании этого феномена было сделано английским ученым Уильямом Круксом в 1870-х годах.

Световое излучение в результате катодного возбуждения может наблюдаться в различных участках электромагнитного спектра — от ультрафиолетового до инфракрасного диапазона. При этом далеко не все материалы пригодны для создания практичных катодолюминофоров. Из множества известных соединений лишь те, что обладают высокой устойчивостью к потоку электронов и способны генерировать яркое и стабильное свечение, находят применение в этой области. Чаще всего это специальные кристаллофосфоры, обладающие нужными характеристиками, включая стабильность и длительный срок службы.

Процесс катодолюминесценции основывается на сложном взаимодействии электронов высокой энергии с кристаллической структурой люминофора. Электроны, обладая достаточной энергией, ионизируют атомы вещества, выбивая из них новые электроны. Эти вторичные электроны, в свою очередь, продолжают ионизацию, вызывая цепную реакцию возбуждения. До тех пор, пока энергия движущихся электронов позволяет им производить ионизацию, процесс продолжается. Возникающие в результате электронно-дырочные пары направляются к центрам свечения — кристаллическим дефектам или активаторам, где происходит их рекомбинация. Именно на этом этапе высвобождается энергия в виде фотонов — наблюдаемого света.

Катодолюминофорные материалы наносятся в виде тончайших покрытий толщиной от 5 до 20 микрометров на прозрачные или металлические основания. Такие слои становятся неотъемлемой частью электронно-лучевых приборов, которые до недавнего времени повсеместно использовались в телевизорах, экранах осциллографов, приборах ночного видения, а также в электронно-оптических преобразователях. Среди веществ, традиционно используемых для создания катодолюминофорных слоев, особенно часто применяют соединения на основе цинк-кадмий-сульфида, активированные медью и серебром (ZnCdS:Cu,Ag), а также иные материалы с аналогичными свойствами.

Одним из наиболее интересных и специфических видов радиолюминофоров являются сцинтилляторы — вещества, способные при взаимодействии с ионизирующим излучением испускать короткие, но интенсивные световые импульсы. Эти вспышки, получившие название сцинтилляций, характеризуются длительностью от десятитысячной до миллиардной доли секунды (~10-4–10-9 с).

Исторически первое наблюдение сцинтилляции было сделано тем же Уильямом Круксом в 1903 году, когда он изучал поведение экрана из сульфида цинка (ZnS) под действием альфа-частиц. Характеристики сцинтилляционного излучения — в частности, длительность и спектральный состав — определяются как химическим составом вещества, так и типом падающих частиц.

Энергия, которую заряженная частица теряет в процессе торможения в веществе, прямо влияет на яркость сцинтилляции. Альфа-частицы, обладая большей массой и энергией, вызывают более интенсивные вспышки по сравнению с бета-частицами. Интересен тот факт, что каждая сцинтилляция представляет собой результат взаимодействия одной-единственной частицы с материалом сцинтиллятора, что делает возможной их регистрацию в устройствах типа сцинтилляционных счетчиков.

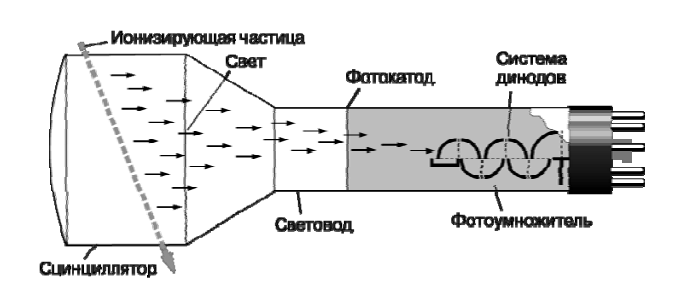

На рис. 4 приведена базовая схема устройства сцинтилляционного счетчика. Световой импульс, возникающий в веществе сцинтиллятора, направляется к светочувствительному элементу — фотоэлектронному умножителю (ФЭУ), который преобразует световой сигнал в электрический. Далее сигнал многократно усиливается для последующей регистрации. Основу ФЭУ составляют фотокатод, реагирующий на свет, и серия электродов — динодов. Каждый динод выполняет функцию усиления сигнала за счет явления вторичной эмиссии: электрон, попадающий на поверхность динода, выбивает несколько новых электронов. Таким образом, создается так называемая электронная лавина.

Рис. 4. Схематическое изображение устройства сцинтилляционного счетчика

В качестве сцинтилляторов применяются различные классы веществ, способные к кратковременному световому отклику на воздействие ионизирующего излучения. Среди неорганических кристаллических сцинтилляторов особую популярность имеют соединения типа NaI:Tl (иодид натрия, активированный талием), CsI:Tl (иодид цезия), а также LiI с активаторами Sn или Eu.

К числу эффективных неорганических материалов также относятся сульфид цинка с серебром (ZnS:Ag) и сульфид кадмия с серебром (CdS:Ag). Наряду с ними используются и органические сцинтилляторы — кристаллы антрацена (C14H10), стильбена (C14H12) и нафталина (C10H8), а также их растворы в прозрачных жидких носителях. Применяются также и инертные газы, особенно в тех случаях, когда требуется работа с быстрыми частицами и высокая чувствительность к слабому излучению.

Интересные факты:

-

Первые радиолюминофоры на основе радия настолько светились в темноте, что их использовали в часах солдат Первой мировой войны.

-

Работницы американской компании Radium Girls (1920-е годы) стали известны благодаря массовому отравлению радиевой краской, что привело к ужесточению норм радиационной безопасности.

-

Современные брелоки с тритиевой подсветкой светятся десятки лет без батареек и полностью безопасны — всё излучение поглощается стеклянной колбой.

-

Сцинтилляторы играют ключевую роль в поиске тёмной материи: в экспериментах типа LUX-ZEPLIN используют жидкий ксенон в качестве сцинтилляционного материала.

-

Рентгенолюминофоры в усилительных экранах позволили уменьшить дозу облучения пациента при рентгенографии почти в 10 раз.

Радиолюминофоры и их подвиды представляют собой впечатляющий пример того, как наука использует явления, ранее считавшиеся опасными, во благо человечества. Эти светящиеся материалы превратили ионизирующее излучение в инструмент — будь то для автономной подсветки, медицинской диагностики или высокоточной регистрации частиц. Современные технологии продолжают развивать это направление, стремясь к созданию всё более эффективных, безопасных и долговечных люминесцентных материалов. Понимание механизмов радиолюминесценции лежит в основе будущих прорывов как в фундаментальной науке, так и в практических инженерных решениях.