Современная физика твёрдого тела и оптические технологии уделяют большое внимание изучению магнитооптических эффектов. Эти явления лежат в основе целого ряда приборов для измерений, обработки и хранения информации. Магнитооптика представляет собой область науки, которая исследует взаимодействие электромагнитного излучения с веществом в присутствии магнитного поля. Благодаря этим исследованиям удалось не только объяснить ряд фундаментальных закономерностей, но и создать практические устройства — от лазерных гироскопов до магнитооптических дисков, используемых в вычислительной технике. В данной статье рассматриваются два ключевых эффекта — Коттона-Мутона и Фарадея, а также их практическое применение.

Прежде всего, различают два основных вида магнитооптического эффекта: эффект Коттона-Мутона, который при рассмотрении в кристаллах известен как эффект Фогта (обнаружен французским физиком Д. Коттоном в 1901 г. в коллоидных системах и позднее исследован А. Мутоном в 1907 г.; в кристаллах аналогичные явления описал немецкий учёный В. Фогт), и эффект Фарадея, открытый английским физиком М. Фарадеем ещё в 1854 г. Магнитооптические характеристики наиболее ярко проявляются у ферритов и гранатов, что делает эти материалы базовыми для дальнейших прикладных разработок.

Эффект Коттона-Мутона проявляется в возникновении двойного лучепреломления в изотропной оптической среде под действием магнитного поля. При этом вещество начинает вести себя как одноосный кристалл, оптическая ось которого направлена параллельно приложенному полю. По сути, этот эффект можно рассматривать как магнитный аналог электрооптического эффекта Керра. Разность показателей преломления no и ne изменяется по квадратичному закону относительно напряжённости магнитного поля Н:

∆n = ne – no = KH2,

где K — коэффициент, зависящий от физических свойств среды, длины волны излучения и температуры (постоянная Коттона-Мутона). Для корректного планирования эксперимента и обработки результатов целесообразно опираться на общие метрологические нормы по разработке и применению методик измерений (ГОСТ 8.010-2013) и по статистической обработке результатов прямых многократных измерений (ГОСТ Р 8.736-2011), а терминологию поляризационных измерений согласовывать с ГОСТ 23778-79.

Практическое значение эффекта Коттона-Мутона состоит в возможности исследовать анизотропию диамагнитной восприимчивости молекул, а также структуру примесных центров и электронных оболочек в кристаллах. Наблюдать двойное преломление можно методами, сходными с теми, что применяются при регистрации эффекта Керра. Благодаря этому эффекту физики получили инструмент для изучения фундаментальных свойств материалов и точного контроля их параметров.

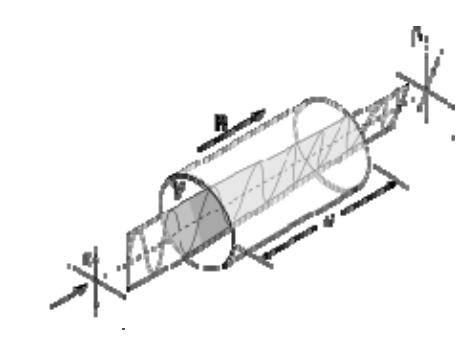

Рис. 1. Вращение плоскости поляризации света за счет эффекта Фарадея

Другим важным магнитооптическим явлением является эффект Фарадея. Его суть заключается в том, что при прохождении линейно поляризованного света через оптически нейтральное вещество, помещённое в магнитное поле, наблюдается вращение плоскости поляризации (см. рис. 1). Угол поворота β описывается формулой:

β = VlB,

где l — длина пути света в веществе;

B — магнитная индукция;

V — коэффициент Верде, зависящий от свойств среды, длины волны и температуры.

Эффект Фарадея имеет широкое применение. С его помощью создают магнитооптические устройства для управления характеристиками светового пучка: его направлением, спектральным составом, интенсивностью и степенью поляризации. Такие системы применяются в лазерных гироскопах, измерительной аппаратуре, а также в оптических схемах обработки информации. С точки зрения безопасности при работе с лазерным излучением следует руководствоваться ГОСТ 12.1.040-83 и гармонизированным стандартом ГОСТ IEC 60825-1-2013.

| Критерий | Эффект Коттона-Мутона | Эффект Фарадея |

|---|---|---|

| Год открытия и исследователи | Обнаружен в 1901 г. Д. Коттоном; изучен А. Мутоном (1907 г.); в кристаллах описан В. Фогтом. | Открыт М. Фарадеем в 1854 г. при изучении взаимодействия света и магнитного поля. |

| Физическая суть явления | Индуцированное двойное лучепреломление в изотропной среде под действием магнитного поля (аналог эффекта Керра). | Вращение плоскости поляризации линейно поляризованного света при прохождении через вещество в магнитном поле. |

| Математическое выражение | ∆n = ne – no = KH2 (постоянная Коттона-Мутона K). | β = VlB (коэффициент Верде V, длина пути l, индукция B). |

| Зависимость от магнитного поля | Квадратичная по H (H2). | Линейная по B. |

| Материалы с ярким проявлением | Изотропные среды, коллоидные системы, кристаллы с заданной анизотропией. | Ферриты, гранаты, стекло с РЗЭ-добавками, полупроводники. |

| Области применения | Определение анизотропии диамагнитной восприимчивости, диагностика примесных центров и электронных оболочек. | Модуляторы и изоляторы Фарадея, лазерные гироскопы, схемы обработки и хранения информации. |

| Нормативные ссылки | Термины и измерения: ГОСТ 23778-79; методики и обработка: ГОСТ 8.010-2013, ГОСТ Р 8.736-2011. | Безопасность лазерного излучения: ГОСТ 12.1.040-83; классификация и требования к лазерной аппаратуре: ГОСТ IEC 60825-1-2013. |

Особое место среди практических решений занимают магнитооптические диски. Эти носители информации представляют собой двухслойную систему: прозрачную подложку и тонкую магнитную плёнку, способную намагничиваться перпендикулярно поверхности. Первые коммерческие диски появились в 1980-е годы и стали важным шагом в развитии технологий долговременного хранения данных. Запись производится локальным нагревом лазером участка материала до температуры, близкой к точке Кюри. В этот момент даже слабое внешнее поле способно изменить намагниченность участка. После охлаждения направление вектора намагниченности фиксируется, что позволяет кодировать информацию.

Считывание информации осуществляется с использованием анализа поворота плоскости поляризации света. При отражении или прохождении через магнитную плёнку плоскость поляризации меняется, и это изменение регистрируется фотодатчиком. В результате становится возможным различать логические состояния «0» и «1». Время записи информации крайне мало — всего несколько наносекунд, что обеспечивает высокую скорость работы подобных систем. Наибольшее распространение получили плёнки