Содержание страницы

В основе современной оптоэлектроники, автоматики и возобновляемой энергетики лежат фотоэлектрические материалы — уникальные вещества, способные преобразовывать энергию света в электрический сигнал. Это свойство, известное как фотоэлектрический эффект (или фотоэффект), является одним из ключевых явлений квантовой физики. В зависимости от механизма взаимодействия света с веществом, фотоэффект подразделяется на две фундаментальные категории: внешний и внутренний. Именно на этих принципах базируется работа широчайшего спектра фотоэлектронных приборов, от промышленных датчиков до солнечных панелей на космических станциях.

Материалы с внешним фотоэффектом: Эмиссия под действием света

Внешний фотоэффект, также именуемый фотоэлектронной эмиссией, представляет собой процесс испускания (эмиссии) электронов с поверхности вещества в результате поглощения им квантов электромагнитного излучения (фотонов). Электроны, покинувшие вещество таким образом, называются фотоэлектронами. Их упорядоченное движение во внешнем электрическом поле формирует фототок. Этот феномен наблюдается не только в твердых телах, таких как металлы, полупроводники и диэлектрики, но и в газовой среде на уровне отдельных атомов, где он проявляется как фотоионизация.

Исторический экскурс в открытие фотоэффекта начинается в 1887 году с экспериментов немецкого физика Генриха Герца. Однако первые системные и фундаментальные исследования этого явления были проведены в 1888–1890 годах русским ученым Александром Столетовым. Он установил ключевые закономерности, в частности, прямую пропорциональность силы фототока интенсивности падающего света и решающую роль освещения отрицательного электрода (катода). Окончательное теоретическое обоснование, объясняющее дискретную природу этого процесса, было предложено Альбертом Эйнштейном в 1905 году на основе квантовой гипотезы Макса Планка, что стало одним из краеугольных камней квантовой механики.

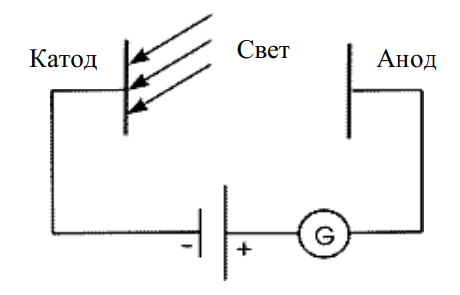

Рис. 1. Схема установки для исследования фотоэффекта

Классическая схема для изучения фотоэффекта (Рис. 1) представляет собой электровакуумный прибор. Его ключевой элемент — фотокатод, который при освещении эмитирует фотоэлектроны. Эти электроны, ускоряясь в электрическом поле, устремляются к положительному электроду (аноду), создавая в цепи фототок, который регистрируется чувствительным измерительным прибором, например, миллиамперметром. Вакуум в колбе необходим для устранения столкновений фотоэлектронов с молекулами воздуха. Анализируя вольт-амперные характеристики (ВАХ) для различных материалов катода и параметров излучения, ученые сформулировали три фундаментальных закона внешнего фотоэффекта:

- Закон Столетова (Первый закон): При неизменной частоте падающего излучения, сила фототока насыщения прямо пропорциональна его интенсивности (энергетической освещенности катода). Иными словами, чем больше фотонов падает на поверхность в единицу времени, тем больше фотоэлектронов она испускает.

- Второй закон: Максимальная кинетическая энергия вылетающих фотоэлектронов абсолютно не зависит от интенсивности света, а линейно возрастает с увеличением его частоты. Интенсивность определяет лишь количество электронов, но не их энергию.

- Третий закон («Красная граница»): Для каждого конкретного вещества существует минимальная пороговая частота света νmin (или максимальная длина волны λmax), называемая «красной границей» фотоэффекта. Если частота излучения ниже этого порога, фотоэффект не происходит, какой бы высокой ни была его интенсивность. Этот порог определяется работой выхода — минимальной энергией, которую необходимо сообщить электрону для его отрыва от поверхности, и является уникальной характеристикой материала и состояния его поверхности.

А. Эйнштейн блестяще объяснил эти закономерности, предположив, что свет состоит из отдельных порций энергии — квантов (фотонов) с энергией E = hν, где h — постоянная Планка, а ν — частота света. Явление фотоэффекта и его законы полностью описываются уравнением Эйнштейна:

Ek(max) = hν — Aвых

где Ek(max) — максимальная кинетическая энергия фотоэлектрона, а Aвых — работа выхода.

Простейшим прибором, использующим внешний фотоэффект, является вакуумный фотоэлемент. Он состоит из герметичного стеклянного баллона, внутренняя часть которого покрыта фоточувствительным слоем (фотокатод), а в центре расположен анод в виде кольца или сетки. Выбор материала фотокатода критически важен и диктуется спектральным диапазоном регистрируемого излучения. Для видимой и инфракрасной областей спектра применяют кислородно-цезиевые катоды, а для ультрафиолетовой и коротковолновой видимой части — сурьмяно-цезиевые.

Главное преимущество вакуумных фотоэлементов — их практическая безынерционность и строгая линейность зависимости фототока от интенсивности излучения. Это делает их незаменимыми в прецизионных фотометрических приборах:

- Экспонометры в фотографии для точного определения параметров съемки.

- Люксметры для измерения уровня освещенности, что важно, например, при аттестации рабочих мест согласно санитарным нормам.

- Спектрометры для анализа спектрального состава веществ в научных исследованиях и неразрушающем контроле.

- Пирометры для бесконтактного измерения высоких температур. Их общие технические требования определяются стандартом ГОСТ 28243-96. Они востребованы в металлургии, нефтехимии, а также в ЖКХ для выявления теплопотерь зданий и теплотрасс.

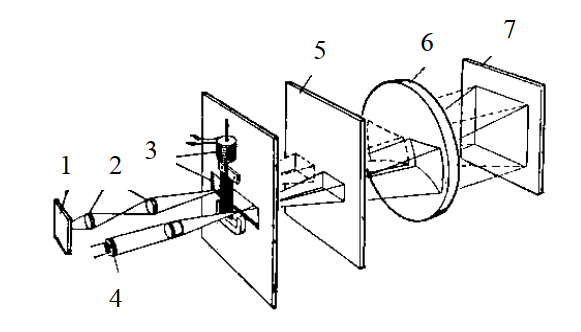

Рис. 2. Схема фотоэлектрического пирометра: 1 – источник излучения; 2, 6 – линзы; 3 – модулятор, попеременно пропускающий излучение источника и эталонной лампы 4 к фотоэлементу 7; 5 – фильтр с узкой частотной полосой пропускания

На Рис. 2 показан принцип действия фотоэлектрического пирометра. Ключевым элементом здесь является модулятор (3) — механический прерыватель, который поочередно направляет на фотоэлемент (7) излучение от измеряемого объекта (1) и от эталонной лампы (4). Если интенсивности потоков не равны, в цепи возникает переменный фототок. Регулируя ток накала эталонной лампы до тех пор, пока переменная составляющая не исчезнет, можно с высокой точностью определить температуру объекта.

Материалы с внутренним фотоэффектом: Генерация носителей заряда

В отличие от внешнего, внутренний фотоэффект не приводит к вылету электронов за пределы вещества. Вместо этого, поглощение фотонов вызывает переходы электронов внутри полупроводника или диэлектрика из связанных состояний (валентной зоны) в свободные (зону проводимости). В результате в объеме материала резко возрастает концентрация свободных носителей тока, что приводит к двум ключевым явлениям: фотопроводимости (увеличению электропроводности при освещении) или возникновению фото-ЭДС на границе разнородных материалов.

Механизм фотопроводимости заключается в следующем: фотон с энергией, превышающей ширину запрещенной зоны полупроводника (hν ≥ Eg), поглощается и создает пару свободных носителей заряда — электрон в зоне проводимости и дырку (квазичастицу с положительным зарядом) в валентной зоне. Оба этих носителя вносят вклад в электропроводность материала при приложении внешнего напряжения. В примесных полупроводниках возможны переходы с донорных или на акцепторные уровни в запрещенной зоне, что позволяет регистрировать более длинноволновое (низкоэнергетическое) излучение, что крайне важно для создания детекторов инфракрасного диапазона.

Приборы, основанные на этом явлении — полупроводниковые фотоэлементы, или фоторезисторы, — обладают значительно более высокой интегральной чувствительностью по сравнению с вакуумными аналогами. Варьируя химический состав полупроводника, можно создавать детекторы для различных участков спектра:

- На основе CdS (сульфид кадмия) и CdSe (селенид кадмия) — для видимого и УФ-диапазонов.

- На основе InSb (антимонид индия) и CdHgTe (теллурид ртути-кадмия) — для длинноволнового ИК-излучения.

Фоторезисторы ценятся за стабильность характеристик, малое время отклика и конструктивную простоту.

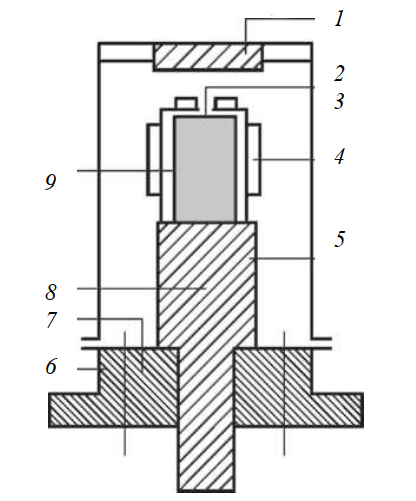

Рис. 3. Конструкция фоторезистора с термоэлектрическим охлаждением: 1 – входное окно; 2 – фоточувствительный элемент; 3 – контактная колодка; 4 – предусилитель; 5 – теплоотвод; 6 – электрические выводы; 7 – основание; 8 – терморезистор; 9 – термоэлектрический охладитель

Поскольку фоторезисторы часто используются для регистрации очень слабых световых сигналов, серьезной проблемой становится собственный тепловой шум материала. Тепловая энергия также может генерировать пары электрон-дырка, создавая так называемый «темновой ток», который маскирует полезный сигнал. Для повышения отношения сигнал/шум применяют глубокое охлаждение, как показано в конструкции на Рис. 3, где используется термоэлектрический охладитель (9) на эффекте Пельтье.

Область применения фотодатчиков на основе внутреннего фотоэффекта огромна: от измерения мощности лазеров и контроля качества поверхностей (блеск, шероховатость) до систем ночного видения и ксерографии.

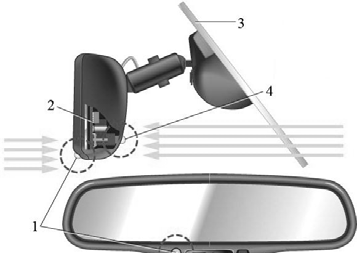

Рис. 4. Автоматически темнеющее зеркало заднего вида: 1 – фотодатчик, направленный назад; 2 – электронная плата; 3 – ветровое стекло; 4 – фотодатчик, направленный вперед

Ярким примером служит автоматически затемняющееся зеркало заднего вида в автомобиле (Рис. 4). Ослепление фарами сзади идущего автомобиля опасно, так как вызывает временную потерю зрения у водителя. Современные зеркала используют электрохромный эффект. На стекло наносится тонкая пленка (например, на основе оксида вольфрама), способная обратимо изменять свое светопропускание под действием электрического поля. Система управляется микроконтроллером (2), который анализирует данные с двух фотодатчиков: переднего (4), измеряющего общую освещенность, и заднего (1), регистрирующего свет фар. Когда разница сигналов велика (спереди темно, а сзади ярко), контроллер подает напряжение на электрохромный слой, и зеркало плавно затемняется, защищая зрение водителя. Такие зеркала, в отличие от старых жидкокристаллических систем, не боятся низких температур и потребляют энергию только в момент переключения.

Вентильный фотоэффект и его применение

Особой разновидностью внутреннего фотоэффекта является вентильный фотоэффект. Он заключается в возникновении ЭДС (фото-ЭДС) при освещении p-n-перехода (контакта двух полупроводников с разным типом проводимости) или контакта металл-полупроводник. Важно, что это происходит без внешнего источника напряжения. Этот эффект лежит в основе работы фотодиодов.

Фотодиоды могут работать в двух режимах:

Фотогальванический режим (режим фотогенератора): В этом режиме фотодиод не требует внешнего питания. При освещении p-n-перехода возникает фото-ЭДС, которая создает ток во внешней цепи. Фактически, фотодиод напрямую преобразует световую энергию в электрическую. Этот принцип является основой солнечных батарей — ключевого элемента возобновляемой энергетики. Требования к конструкции и типовым испытаниям таких модулей изложены в серии стандартов ГОСТ Р МЭК 61215. Солнечные панели (Рис. 5) десятилетиями обеспечивают энергией космические аппараты, а сегодня активно используются для электроснабжения зданий, зарядки электромобилей и питания портативной электроники. Их главные преимущества — экологическая чистота и долгий срок службы без расхода материалов.

Рис. 5. Солнечные батареи: слева направо – на крыше дома, на крыше автомобиля, на борту космической станции

Фотодиодный режим (режим фотопреобразователя): В этом режиме к фотодиоду подключается внешнее напряжение в обратном (запирающем) направлении. В темноте через p-n-переход течет лишь ничтожно малый ток утечки. Однако при освещении в обедненной области перехода генерируются электронно-дырочные пары, которые разделяются сильным электрическим полем. Это вызывает резкое увеличение обратного тока, пропорциональное интенсивности света.

Фотодиоды в этом режиме, а также фототранзисторы (гибрид фотодиода и транзисторного усилителя), являются основой для фотореле. Эти устройства используются в турникетах метро, системах автоматического подсчета продукции на конвейере, а также в системах промышленной безопасности. Например, световые завесы безопасности, чьи общие требования и методы испытаний описаны в ГОСТ Р МЭК 61496-1, мгновенно останавливают опасное оборудование, если рука рабочего пересекает невидимый световой барьер. Линейки фотодиодов могут измерять габариты движущихся объектов: количество затемненных диодов соответствует размеру детали.

Заключение

От фундаментального открытия Герца до современных технологий фотоэлектрические материалы прошли колоссальный путь развития. Внешний фотоэффект, послуживший доказательством квантовой природы света, нашел свое применение в высокоточных измерительных приборах. Внутренний фотоэффект, в свою очередь, стал основой для создания высокочувствительных датчиков и систем автоматизации. А его частный случай — вентильный фотоэффект — открыл человечеству доступ к чистой и неиссякаемой солнечной энергии. Сегодня исследования в этой области продолжаются: ученые работают над созданием нового поколения фотоэлектрических преобразователей на основе перовскитов, органических полупроводников и квантовых точек, обещая еще большую эффективность и доступность технологий, преобразующих свет в электричество.