В последние десятилетия исследование новых функциональных материалов стало ключевым направлением развития современной науки и техники. Одним из наиболее перспективных классов веществ, привлекающих внимание физиков и инженеров, являются мультиферроики — материалы, в которых сочетаются магнитное и сегнетоэлектрическое упорядочения. Такое уникальное сочетание свойств позволяет не только глубже понять фундаментальные процессы взаимодействия различных подсистем в кристаллах, но и открывает возможности для создания принципиально новых устройств сенсорной техники, энергонезависимой памяти, спинтроники и микроэлектроники. В статье рассматриваются основные типы мультиферроиков, особенности их структуры, механизмы проявления магнитоэлектрического эффекта, а также перспективы практического применения этих материалов.

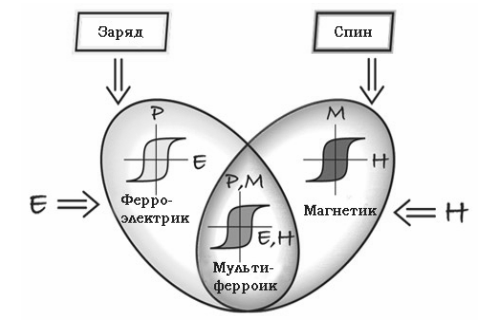

Под термином «мультиферроики» понимают особый класс материалов, в которых одновременно проявляются два различных типа «ферроупорядочений» — магнитное (ferromagnetic) и сегнетоэлектрическое (ferroelectric) (рис. 1). Благодаря сочетанию этих двух независимых в классическом понимании характеристик такие материалы демонстрируют как традиционные свойства отдельных групп — например, спонтанную намагниченность, магнитострикцию, спонтанную электрическую поляризацию и пьезоэлектрический эффект, — так и совершенно новые эффекты, возникающие исключительно за счет взаимодействия магнитной и электрической подсистем.

К числу таких уникальных эффектов относят: магнитоэлектрический эффект (возникновение электрической поляризации под действием внешнего магнитного поля и появление намагниченности под влиянием электрического поля), эффект магнитоэлектрического контроля (способность переключать спонтанную поляризацию с помощью магнитного поля и, наоборот, управлять намагниченностью посредством электрического воздействия), а также магнитодиэлектрический эффект, часто называемый «магнитоемкостью» (изменение диэлектрической проницаемости в магнитном поле).

Рис. 1. Схема проявления свойств мультиферроиков

С точки зрения физической природы выделяют два базовых типа мультиферроиков. В материалах I типа магнитное и электрическое упорядочения практически не зависят друг от друга. Это означает, что сегнетоэлектрическая и магнитная подсистемы формируются самостоятельно, и, как правило, температура магнитного перехода оказывается ниже температуры электрического. Для мультиферроиков II типа характерна противоположная ситуация: здесь наблюдается жесткая взаимосвязь, и сегнетоэлектрический порядок возникает именно как следствие уже существующего магнитного упорядочения. Поэтому в данном случае температура магнитного перехода превышает температуру сегнетоэлектрического.

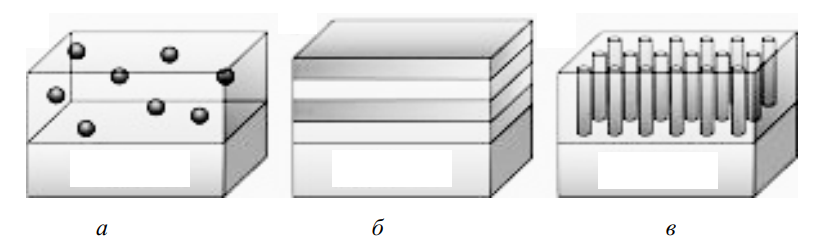

Несмотря на очевидный научный интерес, число известных гомогенных мультиферроиков ограничено. Более того, их магнитоэлектрические константы относительно малы, что делает подобные вещества малопригодными для массового внедрения в устройства. Именно поэтому на практике широкое распространение получили композитные мультиферроики, представляющие собой комбинацию магнитных и сегнетоэлектрических материалов (рис. 2). Такой подход позволяет искусственно усилить эффекты взаимного влияния двух подсистем и добиться более выраженного магнитоэлектрического отклика.

Рис. 2. Разновидности структур композиционных мультиферроиков: а – магнитные частицы распределены в сегнетоэлектрической пленочной матрице; б – последовательное чередование тонких слоев магнитного и сегнетоэлектрического материала; в – нанесение сегнетоэлектрической (или, наоборот, магнитной) пленки на подложку из материала с противоположным типом упорядочения

В качестве магнитных компонентов композитов применяются как оксиды, так и металлические материалы. Наиболее известные представители: феррит кобальта CoFe2O4, феррит никеля NiFe2O4, оксид железа Fe3O4, а также перовскитные соединения типа манганита лантана-стронция La1–xSrxMnO3. Среди сегнетоэлектрических компонентов наиболее распространены классические материалы: титанат бария BaTiO3, титанат свинца PbTiO3, а также твердые растворы титаната-цирконата свинца Pb(Zr,Ti)O3. Их комбинация с магнитными материалами дает возможность формировать структуры с широким диапазоном характеристик.

Использование мультиферроиков открывает новые перспективы для техники. На одной платформе становится возможным создавать устройства, которые способны преобразовывать информацию, записанную в виде состояния намагниченности, в электрический сигнал (и обратно). Это направление привлекает внимание исследователей и инженеров в области сенсорных систем, энергонезависимой памяти, спинтроники, микро- и наноэлектроники. Совмещение нескольких функций в одном материале делает такие системы особенно ценными для разработки компактных и энергоэффективных устройств будущего.

Современные методы детектирования магнитных полей преимущественно базируются на использовании датчиков, действие которых связано с эффектом Холла либо с эффектом гигантского магнитосопротивления. Подобные устройства достаточно эффективны, но их работа требует постоянного протекания электрического тока. Это приводит к неизбежным омическим потерям энергии и ограничивает надежность в условиях высокочастотного считывания. Особенно ощутимыми становятся потери на вихревые токи, которые возникают в проводящих элементах устройств, например в компонентах жестких дисков при работе на предельных скоростях.

Еще более острой задачей является генерация магнитного поля в системах магнитной памяти. С ростом плотности записи информации необходимо создавать магнитные поля значительно большей величины в чрезвычайно малых объемах. Однако традиционные индуктивные элементы (катушки записи) уже не способны удовлетворить этим требованиям. Для усиления магнитного поля требуется повышать ток, что влечет за собой возрастание омических потерь, нагрев и даже перегорание элементов. Кроме того, магнитные катушки подвержены потерям на вихревые токи и технологически достаточно сложны в изготовлении, что ограничивает их масштабируемость.

Использование мультиферроиков в качестве основы для магнитоэлектрических преобразователей представляется естественным и перспективным решением этих проблем. Преобразование магнитного поля в электрический сигнал в таких материалах осуществляется без необходимости протекания электрического тока, что позволяет резко снизить омические потери. Дополнительное преимущество заключается в том, что благодаря диэлектрическим свойствам мультиферроиков устраняются потери на вихревые токи. При этом емкостные элементы на основе магнитоэлектрических материалов легко интегрируются с существующими планарными технологиями микроэлектроники, обеспечивая возможность локального создания полей высокой напряженности в нанометровых масштабах.

Особое внимание в последние годы привлекает применение мультиферроиков в области спинтроники. Эта дисциплина исследует транспортные явления с участием спин-поляризованных электронов. Многие мультиферроические соединения кристаллизуются в структуры, напоминающие магнитные полуметаллы, что открывает путь к формированию многофункциональных эпитаксиальных гетероструктур. В таких системах слои мультиферроиков могут функционировать как сегнетоэлектрические туннельные переходы, управляемые магнитным полем, или как магнитные туннельные переходы, управляемые электрическим воздействием. Это дает возможность создавать элементы памяти и сенсоры с принципиально новыми функциональными свойствами.

Благодаря перечисленным характеристикам устройства на основе мультиферроиков потенциально способны конкурировать с традиционными датчиками Холла и уже находят применение в таких направлениях, как датчики положения и уровня жидкости, счетчики числа оборотов вращающихся деталей, системы ввода данных в компьютерные устройства и другие магнитные сенсоры. Возможность совмещать в одном материале несколько типов функциональности делает подобные устройства более универсальными и энергоэффективными.

Практическая реализация мультиферроиков в устройствах определяется рядом критериев: температуры электрического и магнитного упорядочения должны превышать комнатные значения; величина магнитоэлектрического эффекта должна быть достаточно большой для уверенного детектирования и управления; электропроводность материала должна быть минимальной. Среди известных соединений особое место занимает феррит висмута BiFeO3. Его уникальность объясняется тем, что и температура магнитного, и температура электрического упорядочения существенно выше комнатной. Более того, в тонкопленочных структурах BiFeO3 толщиной 50–500 нм наблюдается гигантский магнитоэлектрический эффект величиной порядка ~3 В/(см•Э), что на несколько порядков превышает значения, полученные ранее для других мультиферроиков при комнатной температуре.

Таким образом, мультиферроики не только открывают новые горизонты для микро- и наноэлектроники, но и способны радикально изменить подход к созданию энергоэффективных сенсоров, систем памяти и спинтронных устройств будущего.