Содержание страницы

1. Основные виды земляных сооружений, технологические свойства грунтов

В ходе выполнения строительных работ при возведении объектов, благоустройстве и планировке территорий, одной из ключевых операций становится переработка грунта. Этот процесс охватывает несколько основных этапов: извлечение, транспортировку, распределение и последующее уплотнение грунтового материала.

Под земляными работами, согласно принятой строительной терминологии, понимается совокупность базовых процессов, направленных на преобразование грунта, включая как подготовительные, так и вспомогательные действия, сопровождающие основное производство.

Наибольший объем земляных мероприятий осуществляется при разработке котлованов и траншей, при формировании земляных оснований автодорог, а также при выравнивании строительных площадок. Эти конструкции создаются либо посредством снятия слоя земли (выемки), либо путем создания насыпи из грунта.

Котлованами называют выемки, где длина не превышает в десять раз ширину. В противоположность им, траншеи — это узкие и протяженные формы выемок, где ширина ограничена тремя метрами, а длина существенно ее превосходит. Такие элементы могут быть как временными, так и использоваться на постоянной основе.

Термин грунт в строительной области применяется для обозначения горных пород, расположенных в приповерхностных слоях земной коры. Основные физико-механические свойства этих пород оказывают непосредственное влияние на сложность выполнения земляных операций и их стоимость. При организации работ необходимо учитывать такие параметры, как разрыхляемость, влажность, плотность, угол откоса и сцепление.

Плотность — это масса одного кубического метра грунта в природном состоянии. Для глинистых и песчаных грунтов этот показатель находится в пределах 1,6–2,1 т/м3, тогда как у скальных, неразрыхленных пород он может достигать 3,3 т/м3.

Влажность определяют как процентное отношение массы содержащейся в грунте воды к массе его твердых компонентов. Сухими считаются грунты с влажностью до 5 %, а при содержании влаги свыше 30 % они признаются мокрыми.

Сцепление характеризует сопротивление сдвигу и определяется как сила начального сопротивления. Значения сцепления варьируются от 3 до 50 кПа для песчаных почв и от 5 до 200 кПа для глинистых.

На производительность машин для разработки грунта значительно влияет как его плотность, так и сила сцепления между его частицами. В нормативных сборниках ЕНиР (Сб. 2, вып. 1, глава I, техническая часть, табл. 1 и 2) приведена классификация по степени сложности разработки для различной техники: шесть групп для одноковшовых экскаваторов, две – для многоковшовых и скреперов, четыре – для бульдозеров и три – для грейдеров. При ручной разработке грунты делятся на семь групп.

В процессе обработки грунт претерпевает физические изменения. Его объем увеличивается, а плотность уменьшается — это явление известно как первичное разрыхление, которое измеряется коэффициентом разрыхления kр. Для песков он составляет 1,08–1,17, суглинков — 1,14–1,28, а для глин — 1,24–1,3.

После размещения в насыпи разрыхленный материал подвергается уплотнению под действием веса последующих слоев, техники, осадков и других факторов. Однако он не возвращается к изначальному объему, и остаточное разрыхление характеризуется коэффициентом kо.р, значения которого составляют: для песчаных почв — 1,01–1,025, для суглинистых — 1,015–1,05, а для глинистых — от 1,04 до 1,09.

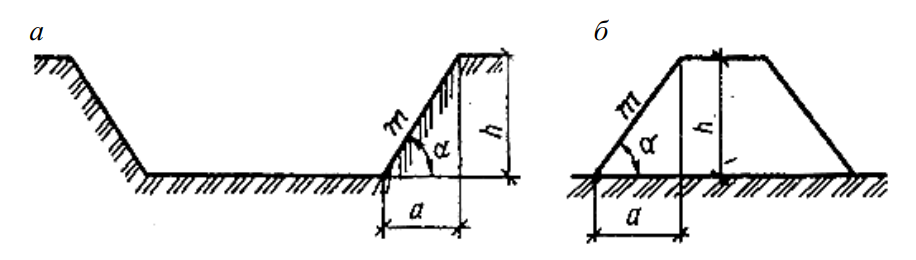

Стабильность земляных конструкций напрямую зависит от крутизны откосов, которая выражается через соотношение высоты и основания откоса:

h / a = 1 / m,

где m – численный коэффициент уклона (см. рис. 1, а и д).

Параметры откоса напрямую зависят от угла естественного откоса — величины, при которой масса грунта находится на грани равновесия. На этот угол оказывают влияние как сцепление, так и давление вышележащих масс, а также угол внутреннего трения.

Рис. 1. Виды земляных сооружений: а — открытый котлован; б — земляное полотно дороги

Если в составе грунта отсутствуют силы сцепления, угол его естественного откоса совпадает с углом внутреннего трения. В почвах со сцеплением угол откоса изменяется по высоте сооружения: в верхней части он достигает максимума, а внизу приближается к минимальному значению, стремясь к углу внутреннего трения. По этой причине при строительстве глубоких выемок и высоких насыпей откосы рекомендуется делать переменной формы — круче вверху, положе внизу.

Для временных выемок, создаваемых без дополнительных креплений в условиях нескальных грунтов выше уровня грунтовых вод, допустимые значения крутизны откосов регламентируются табл. 5.1 из ТКП 45-1.03-44–2006.

2. Подготовка строительной площадки к производству работ. Разбивка сооружений

Проведение земляных работ представляет собой многосоставной технологический процесс, который включает подготовительные мероприятия и последующее выполнение обработки грунта с устройством котлована или траншеи. В соответствии с регламентами [12], до начала формирования котлована требуется провести следующие мероприятия подготовительного характера:

- освобождение участка от насаждений и построек;

- удаление плодородного слоя почвы;

- выравнивание участка и создание систем отвода поверхностных и грунтовых вод;

- геодезическая разбивка котлована на местности;

- оборудование периметра ограждением;

- создание временного подъездного сообщения к месту котлована.

Освобождение территории и удаление плодородного слоя. Перед непосредственным началом строительства осуществляется комплекс начальных мероприятий: вырубка или пересадка растительности, демонтаж подземных коммуникаций, удаление ЛЭП и линий связи, а также разборка имеющихся сооружений.

Кустарники и небольшие деревья устраняются с использованием кусторезов — навесного оборудования на гусеничном тракторе (тяговый класс 10), оснащённого клиновидным отвалом с пилообразными или гладкими ножами. Гидравлическая система управления позволяет эффективно срезать растительность, а передний лист отвала предназначен для ломки пней и сдвига деревьев. Для поддержания работоспособности ножей их регулярно точат с помощью шлифовальной установки, работающей от трансмиссии трактора через гибкий вал.

Если стволы деревьев превышают 20 см в диаметре, для их удаления применяются дисковые или цепные пилы, а также специализированные механизмы — древовалы. Дисковые агрегаты монтируются, как правило, на гусеничные тракторы и экскаваторы.

Для валки деревьев с корневой системой предпочтительно выбирать теплое время года. В случае особо массивных стволов применяется трелевочная лебедка, размещённая на заякоренном тракторе, и система полиспастов.

Корчеватели-собиратели применяются при необходимости удалить камни массой до 3 тонн, пни диаметром до 0,45 м, корневые структуры и кустарники. Они также используются для перемещения удалённого растительного материала, камней и деревьев, а также их погрузки в транспорт. Корчевание выполняется заглублением рабочих зубьев под объект с одновременным поступательным движением машины.

Насаждения, предназначенные для пересадки, извлекаются вручную, чтобы сохранить корневую систему. После этого они транспортируются к новому месту высадки.

Если необходимо снести здания или иные объекты, выбор метода зависит от состояния несущих элементов. Это может быть поэтапный демонтаж или полный снос с разрушением конструкций. Все работы по разборке осуществляются строго в рамках утверждённого ППР.

После окончания расчистки приступают к удалению плодородного слоя почвы. Его толщина и границы указаны в проектной документации. Грунт перемещается в специально отведённые отсеки для последующего использования при ландшафтных и озеленительных работах. Удаление слоя должно производиться в незамороженном состоянии с применением бульдозеров. Условия хранения плодородной земли регламентированы действующими нормативами.

В составе ПОС должны быть разработаны методы хранения и предотвращения размыва, загрязнения или подтопления отвалов грунта.

До того как приступить к основным строительным мероприятиям, вся площадка обязана быть обнесена ограждением или иметь предупредительные и запрещающие знаки и указатели.

Разметка земляных объектов. Разбивка котлована под фундамент будущего здания предполагает точное перенесение проектных осей объекта на местность и их надежное закрепление.

Эти действия производятся на основе геодезической основы, созданной заказчиком. За 10 дней до начала работ нулевого цикла подрядчик должен получить от заказчика всю необходимую документацию, включая координаты закрепленных пунктов геодезической основы, строительную сетку, красные линии и координатные оси объектов. Все здания или сооружения должны иметь не менее двух створных знаков для обеспечения точного размещения на местности.

Существует два метода переноса координат: через систему прямоугольных координат при наличии строительной сетки или с использованием красной линии как основы для планирования.

Разметку начинают с определения и закрепления на местности главных осей сооружения. Размеры котлована в плане зависят от проектной ширины фундамента, типа ограждения стен, метода отвода воды, формы опалубки и угла откоса грунта. Все размеры по верхнему и нижнему контуру котлована отмечаются ярко различимыми метками — вешками или колышками.

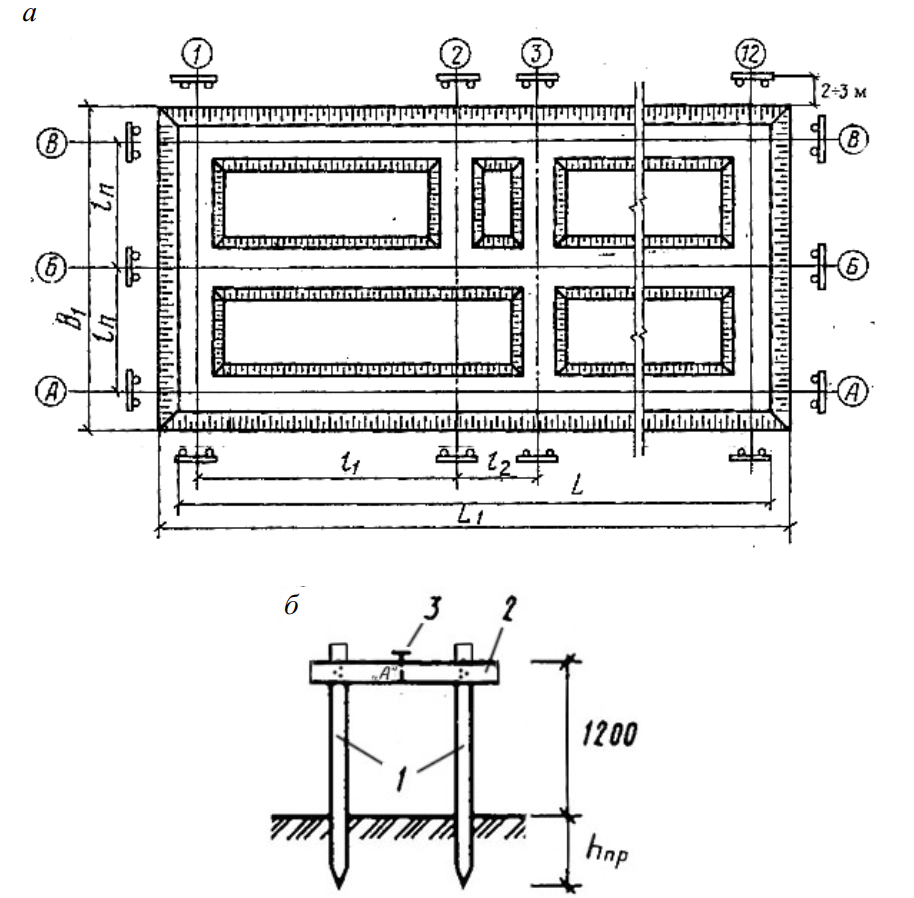

Закрепление проектных осей на строительной площадке производится с помощью обноски.

Обноска состоит из вертикальных стоек, как правило, деревянных или металлических, вбиваемых ниже глубины промерзания грунта. К этим стойкам на высоте 1,2 метра от поверхности земли крепится доска (не менее 40 мм толщиной) с ровной остроганной верхней кромкой. На эту доску при геодезических работах наносятся риски, обозначающие осевые линии здания и их номера. Далее по этим меткам в доску ввинчиваются саморезы, через которые можно перенести ось в котлован.

Расстояние от обноски до края котлована, как правило, составляет 2–3 метра (рис. 2).

Контроль за состоянием и сохранностью геодезических знаков осуществляется непосредственно строительной организацией в процессе всего периода строительства.

Рис. 2. Разбивка и привязка здания: а – закрепление на местности осей здания; б – схема обноски; 1 – стойка; 2 – доска; 3 – шуруп (саморез)

3. Водоотвод, водоотлив и водопонижение при производстве земляных работ

Организация отвода грунтовых и поверхностных вод. Для обеспечения устойчивости строительных конструкций и сохранения естественных характеристик основания важно исключить проникновение влаги в зону котлована. Это особенно критично при заложении фундаментов на грунтах, подверженных размягчению или суффозии.

Перед началом земляных мероприятий, связанных с отводом воды, необходимо завершить вынос проектных осей объекта на местности и надежно зафиксировать их. Только после этого приступают к водоотводным мероприятиям, направленным на устранение избытка влаги.

Поверхностные воды, возникающие в результате выпадения осадков (включая ливни и таяние снега), делятся на «чужие» и «местные». Первые поступают на площадку с прилегающих территорий, имеющих более высокий рельеф, а вторые образуются непосредственно в пределах стройплощадки.

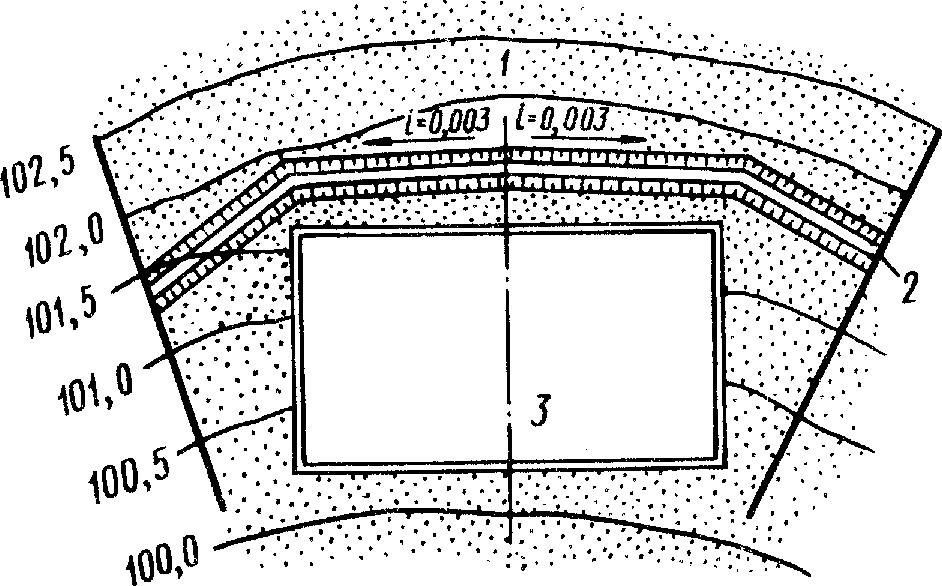

Для исключения проникновения «чужих» вод с возвышенных участков по периметру площадки обустраивают специальные сооружения: обваловку, нагорные канавы или водоотводные лотки с заданным уклоном. Рекомендуемый уклон дна водоотводной канавы не должен быть менее 0,003, что способствует самоочищению от наносов и предотвращает заиливание.

Рис. 3. Защита котлована от поступления атмосферных вод: 1 – бассейн стока воды; 2 – водоотводящая канава; 3 – котлован возводимого здания

Для удаления «своих» осадочных вод, образующихся на территории строительной зоны, применяют системы дренирования с заданными уклонами, выполняемые как в виде открытых каналов, так и в виде закрытых водоотводных трубопроводов, в зависимости от рельефа и гидрогеологических условий.

Если уровень подземных вод на строительной площадке достаточно высок, то применяют методы осушения территории, среди которых дренаж играет ключевую роль. Открытый дренаж реализуется через траншеи глубиной до 1,5 м, имеющие пологие откосы и необходимый уклон для беспрепятственного стока воды. Выемка канав осуществляется механизировано, преимущественно с использованием тракторов, оснащённых ковшами объёмом 0,15 м3.

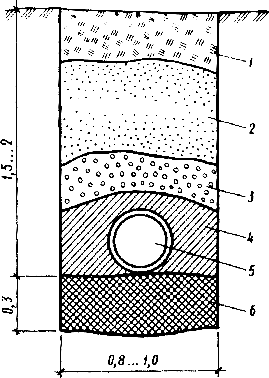

В случае устройства закрытого дренажа применяют траншеи с уклоном от 0,005 и более. Внутри размещаются перфорированные керамические трубы, через которые осуществляется водоотвод. Эти трубы располагают на глубине, превышающей уровень промерзания грунта, с фильтрующей подсыпкой из различных по размеру фракций материала (рис. 4).

Рис. 4. Схема закрытого дренажа для осушения территории (размеры в м): 1 – местный грунт; 2 – мелкозернистый песок; 3 – крупнозернистый песок; 4 – гравий; 5 – труба из пористого материала или перфорированная; 6 – уплотнительный слой

Методы водоотлива и понижения уровня подземных вод. При проведении земляных работ ниже уровня УГВ возникает необходимость искусственного понижения грунтовых вод с целью исключения их попадания в котлованы и траншеи. Для этой цели применяются системы водоотлива, которые делятся на два типа: открытые и водопонизительные.

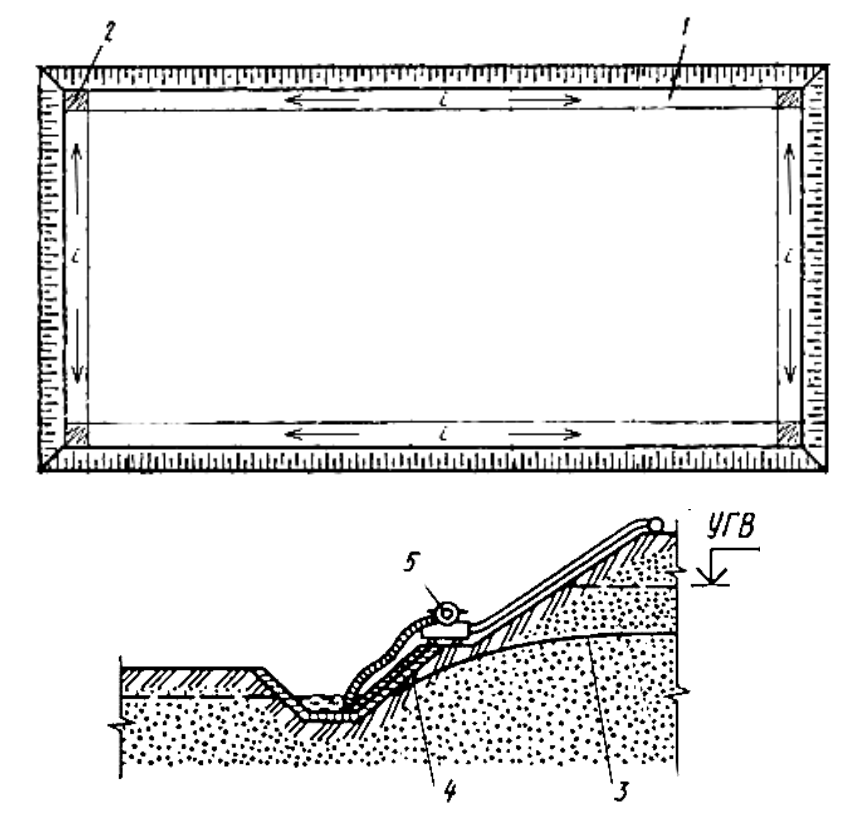

Простейшим способом удаления воды считается открытый водоотлив. Он находит применение при умеренных объемах притока воды. Суть метода заключается в том, что вода, фильтрующаяся через откосы и дно котлована, собирается в канавы, а затем по ним стекает в специальные приямки (зумпфы), из которых откачивается насосами (рис. 5).

Для предотвращения деструктивного воздействия потока воды на откосы котлована, последние укрепляют с помощью дренажной насыпи, в которую укладывают гравий или щебень, уплотняя его в грунте. Канавы прокладываются с размерами по дну от 0,3 до 0,6 м, глубиной 1–2 м и уклоном 0,01–0,02 к приямкам. Зумпфы в плотных и устойчивых грунтах укрепляют срубом без дна, а в подвижных — ограждают шпунтовыми конструкциями.

Рис. 5. Открытый водоотлив из котлована: 1 – дренажная канава; 2 – зумпф (водосборный приямок); 3 – пониженный уровень грунтовых вод; 4 – дренажный пригруз; 5 – насос

Применение открытого водоотлива не требует сложного оборудования и доступно в условиях ограниченных ресурсов. Однако такой метод имеет ряд ограничений: при постоянном фильтровании воды через дно возможно разжижение грунта и вымывание мелких частиц, что влечёт за собой ухудшение несущей способности основания. Этот процесс получил название суффозии. Чтобы исключить подобные риски при строительстве капитальных объектов, отдают предпочтение методам водопонижения.

Технология водопонижения предполагает формирование зоны с пониженным уровнем грунтовых вод вокруг участка строительства за счёт непрерывной откачки воды специализированными установками. Такие установки располагают по периметру котлована либо вдоль траншей.

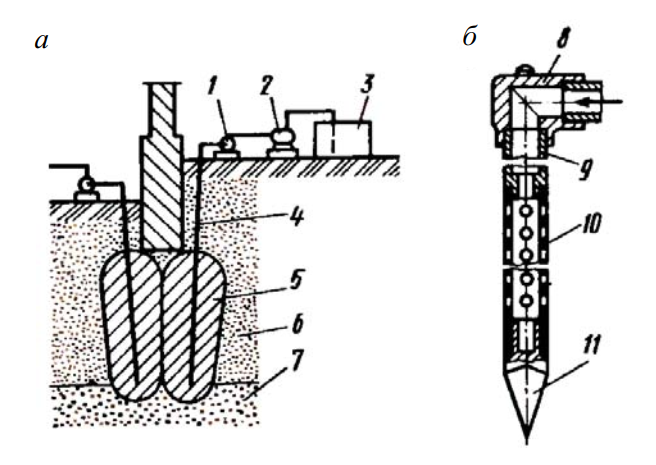

Наиболее широко применяемыми методами искусственного снижения уровня грунтовых вод являются иглофильтровые, вакуумные и электроосмотические системы. Каждый из них имеет специфические условия применения и характерные особенности.

Иглофильтровая система демонстрирует наилучшую эффективность в водонасыщенных песчаных и супесчаных грунтах. Водосбор осуществляется из вертикальных иглофильтров, установленных с шагом 1,5–2 м по линии выемки. Глубина установки иглофильтров превышает уровень дна котлована на 1–2 м, обеспечивая тем самым резерв глубины осушения.

Иглофильтровые установки включают металлические трубы с фильтрующим элементом в нижней части, соединённые с коллектором и насосом, создающим вакуум. Конструкция фильтра предусматривает внешнюю перфорированную и внутреннюю глухую трубу. В наконечнике располагается шаровой клапан, срабатывающий от создаваемого разрежения.

Погружение иглофильтров осуществляется с помощью гидравлического подмыва или в предварительно пробуренные каналы. При первом способе подача воды в фильтр создает давление, при котором клапан открывается, и фильтр погружается под весом собственной массы, размывая грунт. Подъем разжиженного грунта происходит по затрубному пространству.

Для регулировки глубины погружения иглофильтров применяются надфильтровые трубы длиной 3, 4 или 5 м, суммарная длина конструкции может достигать 8,5 м. Эффективное понижение УГВ с помощью одного яруса достигается до 5 м, при необходимости устанавливаются дополнительные ярусы.

Электроосмотический способ используется для повышения эффективности работы иглофильтров в слабофильтрующих грунтах с коэффициентом фильтрации менее 0,05 м/сут. В этом случае вблизи иглофильтров, на расстоянии 0,5–1 м со стороны котлована, заглубляют металлические аноды. На иглофильтры подается отрицательный потенциал (катод), а на аноды — положительный. Таким образом создается электрическое поле, способствующее перемещению воды к иглофильтрам и последующему её удалению.

Рис. 6. Схемы иглофильтровых установок: а – с вакуумным; б – электроосмотическим водопонижением; 1 – фильтровое звено; 2 – депрессионная кривая после понижения иглофильтром; 3 – центробежный насос; 4 – вакуум-насос; 5 – стальная труба (анод); 6 – иглофильтр (катод); 7 – депрессионная кривая после электроосушения

Электроды при выполнении электроосмотического осушения располагаются в грунте в шахматной конфигурации, при этом соблюдается равный шаг между элементами одного типа – как анодами, так и катодами, ориентировочно в пределах 0,75–1,5 м. Анодные и катодные элементы опускаются в почву на равную глубину, обеспечивая симметричное распределение электрического поля. Для электропитания подобных систем используют, как правило, сварочные устройства либо мобильные преобразователи. При подборе оборудования ориентируются на расчетную мощность: на каждый квадратный метр поверхности, обрабатываемой электроосмотическим методом, необходима подача тока величиной от 0,5 до 1 А при напряжении порядка 30–60 В. Под воздействием электричества вода, находящаяся в капиллярах и микропорах грунтовой структуры, высвобождается и направляется к системе водоотвода – иглофильтрам. Такой перенос влаги приводит к существенному – в 5–25 раз – увеличению коэффициента фильтрации почвы, что заметно ускоряет процессы дренажа.

Метод вакуумного осушения грунтовых слоев осуществляется с помощью специальных вакуумных установок, которые применяются преимущественно в средах с мелкодисперсной структурой: супесях, илистых и лессовых массивах, пылеватых и тонкозернистых песках, обладающих коэффициентом фильтрации в диапазоне 0,02–1 м/сут. В таких условиях эксплуатация легких иглофильтровых установок оказывается технически неоправданной. Принцип действия вакуумных систем заключается в создании разрежения в зоне работы эжекторного иглофильтра (см. рис. 6), что позволяет откачивать воду с высокой эффективностью.

Конструктивно фильтрующая часть эжекторного иглофильтра идентична легкому иглофильтру, однако надфильтровая система включает в себя две коаксиально размещенные трубы — наружную и внутреннюю, снабженные эжекторным элементом. Через кольцевой зазор между трубами подается рабочая вода, находящаяся под давлением 750–800 кПа, которая, проходя через эжекторную насадку, устремляется вверх по внутреннему каналу. В результате резкого ускорения потока создается область пониженного давления, способствующая втягиванию подземных вод. Смесь грунтовой и рабочей воды транспортируется в циркуляционный бак, откуда лишняя жидкость, полученная за счет грунтовых притоков, удаляется либо насосом низкого давления, либо самотеком.

4. Искусственное закрепление грунтов. Временное крепление стенок выемок

Методы стабилизации грунтовых оснований. Искусственные методы упрочнения почв широко используются для повышения несущей способности основания, ограничения деформативности и достижения гидроизоляционных свойств. Подходы к стабилизации делятся на физико-химические, химические и термические в зависимости от используемых процессов.

Физико-химические методы.

Цементация заключается в введении в массив почвы инъекционных цементных растворов через специальные скважины либо инъекторы. Эти растворы, проникая в поровое пространство, соединяют частицы и создают прочные тела — монолитные зоны или столбы цементированного грунта. Такая технология подходит для упрочнения песчано-гравийных и трещиноватых скальных слоев с фильтрационной способностью в диапазоне от 50 до 200 м/сут. При наличии крупных пустот в структуре грунта используют цементно-песчаные составы. Подбор компонентов раствора базируется на водопоглощении конкретного массива.

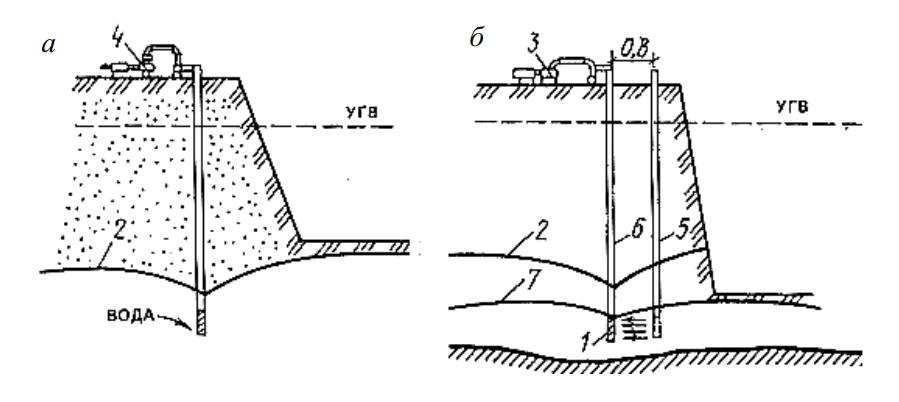

Метод замораживания находит применение в насыщенных водой рыхлых грунтах, включая плывуны, особенно при разработке котлованов значительной глубины. Замораживающие устройства монтируются по периметру выемки: в грунт вертикально погружают трубы — колонны, соединенные трубопроводами, по которым циркулирует охлажденный рассол — раствор солей с температурой замерзания ниже 0 °С, чаще всего –20…–25 °С (рис. 7). Охлаждение рассола происходит в холодильных установках с применением хладагентов — аммиака, в отдельных случаях — диоксида углерода.

Иглы, через которые проходит рассол, представляют собой систему коаксиальных труб — внешних, заглушенных снизу, и внутренних, открытых на конце. Жидкость сначала поступает по внутреннему каналу, а затем, достигнув нижней точки, переходит во внешнюю трубу, по которой поднимается обратно, замораживая окружающий грунт концентрическими кольцами. Эти кольца постепенно увеличиваются в диаметре и сливаются, формируя устойчивую мерзлую стенку, играющую роль временного ограждения. Расстояние между колоннами назначается на основании глубины котлована, гидрологических условий и температурного режима, в среднем 1,5–3 м.

В качестве альтернативного метода уплотнения слабоводоудерживающих грунтов используют расширяющиеся цементные растворы. В почве бурятся скважины диаметром около 10 см, которые заполняются смесью из 50 % цемента, 25 % песка и 25 % негашеной извести. Расстояние между ними принимается от 30 до 40 см, что соответствует 3–4 диаметрам скважин. Особенность метода заключается в том, что известь, вступая в реакцию с водой, увеличивает свой объем втрое, создавая давление, которое способствует уплотнению окружающего грунта.

Рис. 7. Схема искусственного замораживания грунтов (размеры в м): 1 – охлаждающая колонка; 2 – замораживающая труба; 3 – питающая труба; 4 – патрубок для подсоединения к холодильной установке; 5 – замороженный грунт; 6 – талый грунт

В ряду химических методов стабилизации грунтов лидирующую позицию занимает силикатизация, а также её модификации — газовая и электросиликатизация, а также метод смолизации.

Силикатизация представляет собой высокоэффективный способ закрепления, позволяющий существенно снизить осадки основания при минимальных трудозатратах. Основным реагентом служит жидкое стекло. Метод реализуется в двух вариантах — с однокомпонентным и двухкомпонентным составом.

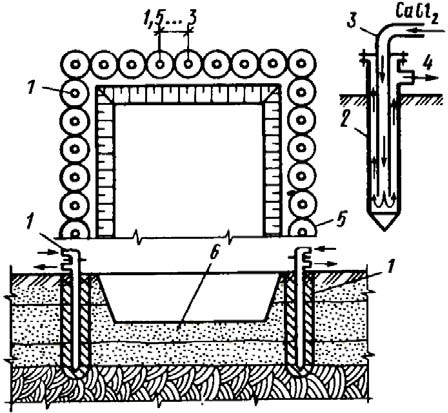

Двухрастворный метод включает последовательную подачу растворов силиката натрия Na2SiO3 и хлористого кальция CaCl2. В результате химической реакции формируется гель кремниевой кислоты, охватывающий частицы грунта и формирующий монолитную структуру. Метод подходит для грунтов с коэффициентом фильтрации выше 2 м/сут и позволяет достичь прочности до 3 МПа.

Однорастворная силикатизация используется при слабодренирующих грунтах (k < 0,3 м/сут), и предполагает смешивание жидкого стекла с отвердителем. Полученный состав позволяет получить прочность закрепленного массива от 0,3 до 0,6 МПа. Инъекционные растворы для силикатизации вводятся через металлические трубы — инъекторы, снабжённые перфорацией на рабочем участке (рис. 8). Эти трубки позволяют равномерно распределить состав в толще грунта, обеспечивая его эффективное закрепление. Электросиликатизация предусматривает одновременное воздействие на грунт электрического тока и инъекционного жидкого стекла. Метод нацелен на переувлажненные пески и супеси с низкой фильтрационной способностью (от 0,005 до 0,2 м/сут). В рамках технологии в почву устанавливаются инъекционные электроды: крайние — катоды, центральный — нейтральный, а два внутренних — аноды. Раствор подается через все инъекторы, за исключением крайних, что способствует многократному — до 25 раз — увеличению его поступления в поровое пространство. В результате прочность грунта достигает 0,5–1,5 МПа. Метод рекомендуется для стабилизации слабых водонасыщенных грунтов.

Газовая силикатизация представляет собой метод упрочнения грунтов, в котором в качестве химического реагента-отвердителя используется диоксид углерода в сочетании с водным раствором силиката натрия. Существует два различных подхода к реализации данной технологии: первый — без предварительной подготовки, второй — с начальной обработкой почвы углекислым газом перед введением химического раствора. В первом варианте последовательность следующая:

грунт + раствор силиката натрия + СО2;

а во втором случае, обеспечивающем лучшие прочностные характеристики:

СО2 + грунт + раствор силиката натрия + СО2.

Применение второго метода позволяет добиться значительного прироста прочности до 2 МПа и одновременно обеспечить резкое снижение водопроницаемости — от 150 до 500 раз по сравнению с исходными показателями.

Данная технология успешно применяется для укрепления песчаных массивов с различным уровнем влажности, имеющих коэффициент фильтрации в диапазоне 0,1–0,2 м/сут, а также для стабилизации лёссов. Процесс реализуется следующим образом: сначала в подготовленные скважины или с помощью инъекционных установок подается раствор силиката натрия. Затем по тем же каналам нагнетается углекислый газ под давлением 0,05–0,2 МПа в объеме 2–3 кг/м3. Это способствует не только химической активации раствора, но и его перемещению в еще незакрепленные участки грунта, что позволяет расширить объем упрочненной зоны почти в два раза при сохранении прежнего расхода реагента.

Рис. 8. Схема установки для химического закрепления грунтов: а – установка; б – инъектор; 1 – распределительный напорный коллектор; 2 – насос; 3 – емкость для раствора; 4 – инъектор; 5 – массив закрепленного грунта; 6 – слабый грунт; 7 – прочный подстилающий грунт; 8 – наголовник; 9 – глухие звенья; 10 – перфорированное звено (отверстия диаметром 1…3 мм); 11 – наконечник

Термический метод закрепления применяется преимущественно при работе с лёссовыми грунтами. Суть его заключается в нагреве массива до высоких температур путем подачи через буровые скважины раскаленных газов, получаемых в процессе сжигания жидких или газообразных углеводородных топлив. Топливо, смешанное с воздухом, транспортируется по термостойким трубопроводам непосредственно вглубь грунта, где и происходит процесс термической обработки.

Электрическое закрепление применяется для водонасыщенных глинистых грунтов. Метод реализуется через пропускание постоянного электрического тока с напряженностью поля 0,5–1 В/см и плотностью 1–5 А/м. Под его воздействием происходит электроосмотическое осушение, что ведет к существенному уплотнению глины и снижению ее способности к пучению.

Применение электрохимического закрепления отличается от предыдущего тем, что электрическое воздействие сочетается с введением в массив через катодную трубу — одновременно инъектор — различных химических компонентов, таких как силикат натрия, хлорид кальция, хлорид железа и прочие соединения. Это позволяет ускорить и интенсифицировать процесс упрочнения за счет повышения электропроводности среды.

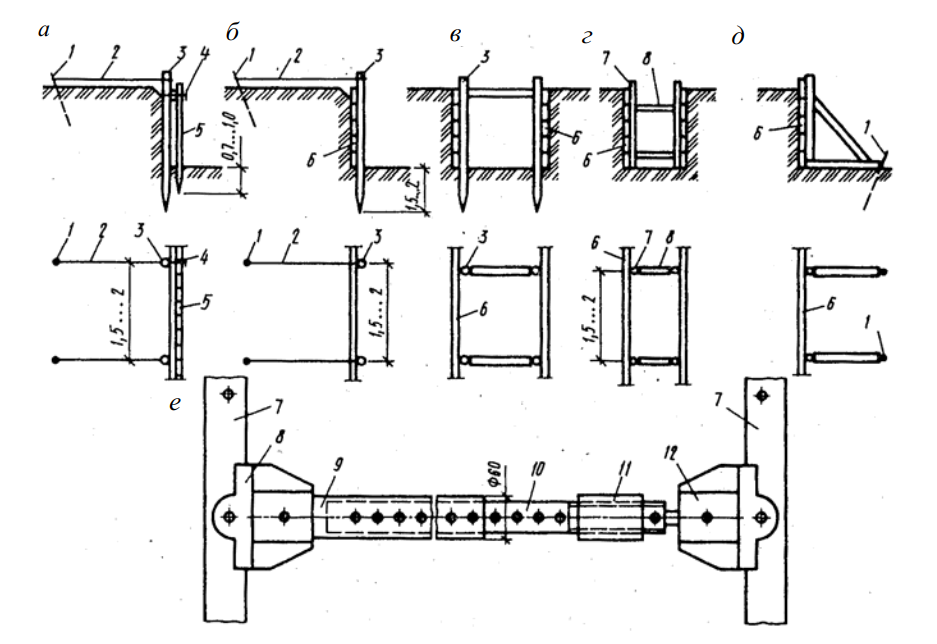

В случаях, когда в ограниченном пространстве или при высоком уровне грунтовых вод невозможно обеспечить требуемые откосы, прибегают к установке временных крепей. Эти конструкции служат для поддержания вертикальных стенок выемок на период проведения работ. Крепления могут быть собраны из металлического или деревянного шпунта, опорных рам, щитов, подпорок или иных временных конструкций.

Шпунтовые стены выполняются в виде плотного ряда металлических либо деревянных элементов, жестко сцепленных между собой и вдавленных в почву. Стальные шпунты — наиболее популярный вариант. Их особенность заключается в пазо-гребневой системе соединения: гребень одного элемента входит в паз другого, обеспечивая герметичную стенку без щелей, эффективно удерживающую откосы глубоких котлованов. Процесс погружения выполняется механизированно, например, вибропогружателями ВПП-2М или В-401. По завершении строительства подземных элементов, металлические шпунты обычно извлекаются для дальнейшего применения.

Консольное ограждение формируется за счет установки вертикальных стоек, нижняя часть которых уходит в устойчивый слой почвы глубже дна котлована. Щиты из дерева монтируются к стойкам и воспринимают боковое давление. Эффективность метода подтверждена при глубине котлована до 5 м.

Крепление горизонтально-рамного типа — одно из самых простых решений, особенно при разработке траншей до 4 м глубиной в слабо увлажненной почве. Конструкция состоит из стоек, горизонтальных досок или щитов (как сплошных, так и разреженных), а также распорок, которые прижимают доски к откосам, обеспечивая устойчивость.

Особенно удобны инвентарные трубчатые распорные рамы, отличающиеся легкостью, быстрой установкой и демонтажем. Такие рамы состоят из трубчатых стоек с отверстиями под крепление распорок. В распорке телескопического типа внутренняя труба выдвигается из наружной и фиксируется болтом. Окончательное прижатие щитов производится путем вращения муфты с винтовой нарезкой.

В условиях реконструкции или при отрывке небольших котлованов часто используют торкретирование — метод, при котором цементная или бетонная смесь подается под высоким давлением на стенки выемки с помощью специальных машин (цемент-пушки, бетон-шприц машины). Первый слой проникает в грунт и связывает его частицы, а следующие формируют влагостойкий защитный экран. Однако, в условиях песчаных почв или сильного притока подземных вод, применять торкретирование не рекомендуется.

При проведении масштабных земляных работ, где требуются широкие котлованы, используется подкосное крепление. В этом варианте щиты или доски фиксируются к откосам с помощью стоек и подкосов, дополнительно поддерживаемых упорами. Однако размещение таких конструкций внутри котлована может затруднять рабочий процесс, поэтому этот способ применяется ограниченно.

Рис. 9. Схемы временного крепления вертикальных стенок выемок (размеры в м): а – шпунтовое ограждение; б – консольное; в – консольно-распорное; г – распорное (горизонтально-рамное); д – подкосное; е – инвентарная трубчатая распорная рама; 1 – анкерная свая; 2 – оттяжка; 3 – маячная свая (опорная стойка); 4 – направляющая; 5 – шпунтовое ограждение; 6 – щиты (доски); 7 – стойка распорной рамы; 8 – распорка; 9 – наружная труба; 10 – внутренняя труба; 11 – поворотная муфта; 12 – опорная часть