Содержание страницы

В мире современных «умных» материалов особое место занимают сплавы, обладающие уникальным свойством — эффектом памяти формы (ЭПФ). Этот феномен заключается в поразительной способности материала после значительной, казалось бы, остаточной деформации полностью восстанавливать свою первоначальную форму при нагреве. Это не магия, а сложное физическое явление, которое открыло невероятные горизонты для инженерии, медицины и высоких технологий.

Исторический экскурс показывает, что путь к открытию ЭПФ был результатом фундаментальных исследований. В основе эффекта лежит явление термоупругого мартенситного превращения (ТУМП), теоретические основы которого были заложены в 1949 году выдающимся советским физиком Г.В. Курдюмовым и его коллегами при изучении сплавов на основе меди (Cu–Al–Ni и Cu–Sn). Практическое же подтверждение — сам эффект памяти формы — было экспериментально обнаружено американскими учеными Л. Чангом и Т. Ридом в 1951 году в золото-кадмиевом сплаве (Au–Cd). Однако настоящая технологическая революция началась на рубеже 1950-х и 1960-х годов, когда ЭПФ был найден в сплавах, имеющих огромное практическое значение, — титан-никель (Ti–Ni, нитинол) и медь-алюминий (Cu–Al). С тех пор география «умных» металлов значительно расширилась, и сегодня этот эффект наблюдается в десятках систем: Cu–Zn, Cu–Zn–Al, Cu–Zn–Si, Cu–Zn–Sn, Cu–Al–Ni, Cu–Mn–Al, Mn–Cu, Fe–Mn–Si, In–Tl, Ni–Al, Fe–Pt и многих других.

Физические основы ЭПФ: Магия мартенситных превращений

С точки зрения физики, эффект памяти формы — это способность металла изменять и восстанавливать свою геометрию по структурным механизмам, которые кардинально отличаются от классической упругой деформации, описываемой простым законом Гука. По сути, ЭПФ является ярким проявлением полной или частичной обратимости неупругой деформации, управляемой температурой.

Вся теория базируется на фундаментальных представлениях о мартенситных превращениях, которые характеризуются закономерной перестройкой кристаллической решетки и сохранением когерентности (плавного, без разрывов, перехода) на границах сосуществующих фаз. В сплавах с ЭПФ существуют две ключевые кристаллические структуры:

- Аустенит (А) — высокотемпературная, «родительская», обычно более симметричная и упорядоченная фаза (часто с кубической решеткой).

- Мартенсит (М) — низкотемпературная, «дочерняя» фаза, которая образуется из аустенита путем бездиффузионного сдвигового превращения. Кристаллическая решетка мартенсита менее симметрична и имеет множество вариантов ориентации (двойников), что и позволяет материалу легко деформироваться.

Температурный гистерезис фазовых превращений

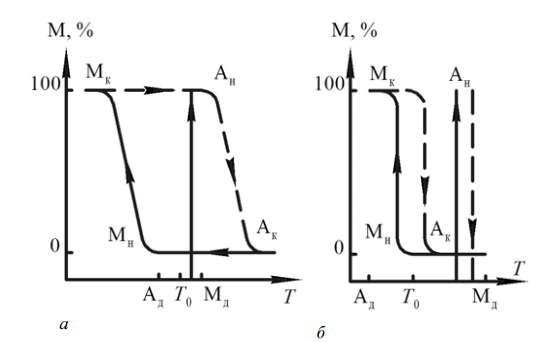

Для сплавов с ТУМП ключевой является диаграмма зависимости фазового состава от температуры, которая имеет вид петли гистерезиса (рис. 1).

Рис. 1. Зависимость фазового состава сплава от температуры: а – широкий гистерезис, характерный для сплавов, где деформация сохраняется после снятия нагрузки; б – узкий гистерезис, свойственный сверхупругим сплавам.

Процесс можно описать следующими ключевыми точками:

- Мн (Mstart): Температура начала прямого превращения (А → М) при охлаждении. В структуре начинают появляться первые кристаллы мартенсита.

- Мк (Mfinish): Температура конца прямого превращения. Ниже этой температуры вся структура материала представлена мартенситной фазой.

- Ан (Astart): Температура начала обратного превращения (М → А) при нагреве. Мартенсит начинает переходить обратно в аустенит.

- Ак (Afinish): Температура конца обратного превращения. Выше этой температуры материал полностью возвращается в аустенитное состояние и восстанавливает свою исходную форму.

Ширина петли гистерезиса (например, разница Ак– Мн) является важнейшей характеристикой сплава. Она может быть широкой (десятки градусов) или узкой (единицы градусов), что определяет область применения материала. Важно отметить, что под действием внешних механических напряжений все эти характеристические температуры (Мн, Мк, Ан, Ак) могут смещаться в сторону более высоких значений. В таком случае их обозначают с верхним индексом σ, например, Mнσ.

Ключевое отличие ТУМП от обычных мартенситных превращений (например, в закаленных сталях) заключается в том, что межфазные границы между аустенитом и мартенситом остаются когерентными и высокоподвижными. Это означает, что при нагреве кристаллы мартенсита «исчезают» в последовательности, обратной их появлению, обеспечивая идеальное восстановление формы.

Механизм деформации и восстановления

В изотропном сплаве без внешних нагрузок, при охлаждении ниже Mк, образуется самоаккомодированная структура из множества вариантов мартенсита с разной ориентацией. Локальные сдвиговые деформации от каждого кристалла взаимно компенсируются, и макроскопического изменения формы не происходит (за исключением незначительного изменения объема, которое для сплава TiNi составляет всего ~0,34%, что на порядок меньше, чем для сталей, где оно достигает ~4%).

Если же к материалу в мартенситном состоянии приложить нагрузку, происходит процесс переориентации двойников: «удобно» ориентированные варианты мартенсита растут за счет «неудобных». Это приводит к накоплению макроскопической деформации, которая сохраняется после снятия нагрузки. Именно эту накопленную деформацию и «запоминает» сплав. При последующем нагреве выше Ак происходит обратное превращение М→А, решетка перестраивается в исходную аустенитную структуру единственным возможным путем, что и приводит к полному восстановлению первоначальной формы.

Термомартенсит, механомартенсит и сверхупругость

Мартенситное превращение может быть инициировано не только температурой (термомартенсит), но и механическим напряжением (механомартенсит). Это усложняет фазовую диаграмму, вводя дополнительные критические температуры:

- Т0: Температура термодинамического равновесия фаз.

- Мд: Максимальная температура, при которой мартенсит может быть индуцирован механическим напряжением. Выше Мд деформация происходит за счет обычного пластического течения.

Взаимное расположение этих температур и ширины гистерезиса определяет поведение сплава:

- Широкий гистерезис (рис. 1, а): Механомартенсит, образованный под нагрузкой, термодинамически устойчив и сохраняется после ее снятия. Деформация исчезает только после нагрева выше Ак. Это и есть классический эффект памяти формы.

- Узкий гистерезис (рис. 1, б): Температура Мд может быть выше Ак. В этом случае механомартенсит термодинамически неустойчив. При снятии нагрузки он мгновенно превращается обратно в аустенит, и деформация исчезает. Это явление называется псевдоупругостью или сверхупругостью. Материал может демонстрировать огромные, до 8-10%, обратимые деформации, что в десятки раз превышает упругость обычных металлов.

Схема реализации одностороннего ЭПФ

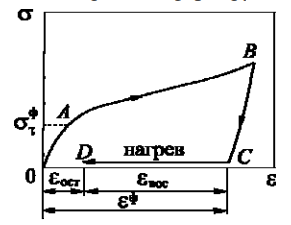

Классический (односторонний) эффект памяти формы реализуется в несколько этапов, как показано на диаграмме «напряжение-деформация» (рис. 2).

Рис. 2. Схема реализации ЭПФ

- Охлаждение: Исходный образец в аустенитной фазе охлаждается ниже температуры Мк.

- Деформация: Образец деформируют (например, растяжением) при температуре ниже Мд. При достижении напряжения στф начинается фазовое течение (участок АВ), вызванное переориентацией мартенситных двойников. Накапливается так называемая фазовая деформация (εф).

- Разгрузка: После снятия нагрузки (участок ВС) основная часть фазовой деформации (εф) сохраняется в образце.

- Нагрев: При нагреве образца в интервале температур (Ан– Ак) происходит обратное мартенситное превращение, и накопленная деформация полностью исчезает (участок СД). Образец восстанавливает свою первоначальную форму.

Практическое применение сплавов с ЭПФ: от космоса до человеческого тела

Уникальное сочетание свойств — способность к восстановлению формы, генерация больших усилий, высокая демпфирующая способность и сверхупругость — открыло для сплавов с ЭПФ широчайший спектр применений.

Аэрокосмическая отрасль

Одним из первых и самых впечатляющих применений ЭПФ стало освоение космоса. Для орбитальных станций и спутников критически важны компактность при транспортировке и надежность при развертывании крупногабаритных конструкций.

Саморазворачивающиеся антенны: Антенна из листа и стержней из сплава с ЭПФ в сложенном виде (например, свернутая в спираль) занимает минимум места. После вывода на орбиту достаточно небольшого нагрева (от бортового источника или просто солнечного излучения), чтобы запустить процесс восстановления формы, и антенна плавно и без сложных механизмов разворачивается в рабочее положение.

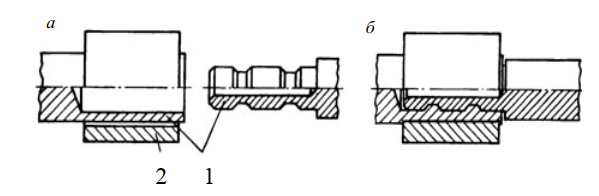

Безсварочные соединения: Монтаж конструкций в открытом космосе — сложнейшая задача. Сварка, пайка или клепка там крайне затруднительны. Решением стали муфты из сплавов с ЭПФ, в частности, из нитинола (Ti–Ni). Муфта охлаждается в жидком азоте (ее фазовая структура переходит в мартенсит) и механически расширяется. В таком состоянии ее внутренний диаметр становится больше наружного диаметра соединяемых трубчатых элементов. Муфту надевают на стык, и при нагреве до рабочей температуры происходит обратное превращение. Муфта стремится вернуться к своему первоначальному, меньшему диаметру, создавая колоссальные обжимающие усилия. Эти усилия вызывают локальную пластическую деформацию соединяемых труб, обеспечивая герметичное и сверхпрочное соединение, не уступающее сварному.

Рис. 3. Принцип соединения трубчатых деталей (1) с помощью муфты (2) из сплава с памятью формы: а – до сборки, муфта расширена в охлажденном состоянии; б – после нагрева муфта сжалась, создав прочное соединение.

Промышленное и инженерное применение

Принципы, отработанные в космосе, нашли применение и на Земле.

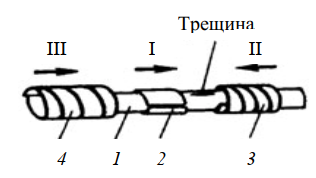

Ремонт трубопроводов: Муфты из ЭПФ-сплавов незаменимы для ремонта нефте- и газопроводов, в том числе подводных. Для устранения трещины на трубу устанавливается разъемная вставка, которая затем обжимается спиральными лентами или проволокой из «умного» сплава. После активации нагревом создается надежный бандаж.

Рис. 4. Схема устройства для аварийного ремонта трубы с трещиной: 1 – поврежденная труба; 2 – разъемная вставка (бандаж); 3, 4 – стягивающие элементы из материала с ЭПФ (активируются при нагреве). Показана последовательность сборки I, II, III.

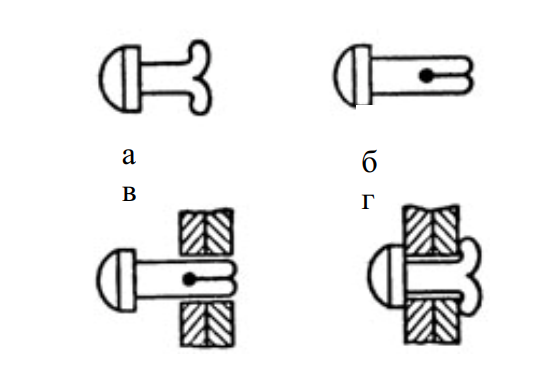

Крепежные элементы: Для сборки герметичных или труднодоступных конструкций разработаны специальные стопоры и заклепки. Стопор в исходном состоянии имеет раскрытый «цветочный» торец. Его охлаждают, торец выпрямляют, вставляют в отверстие, а при нагреве до комнатной температуры он вновь раскрывается, надежно фиксируя соединение.

Рис. 5. Принцип действия стопора с эффектом памяти формы: от исходной формы (а) через охлаждение и выпрямление (б), установку в отверстие (в) к финальной фиксации после нагрева (г).

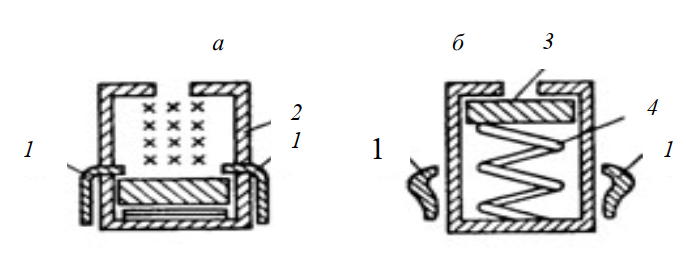

Приводы и актуаторы: Элементы из ЭПФ-сплавов могут служить компактными и мощными силовыми приводами. Они используются в блокировочных устройствах, замках, клапанах. Трубчатый силовой элемент из нитинола диаметром 14 мм и толщиной стенки 1 мм способен развить усилие до 2 тонн! Это позволяет создавать миниатюрные домкраты, прессы и исполнительные механизмы.

Рис. 6. Привод разблокировки замкового устройства: а – исходное положение, стопор (1) заблокирован; б – положение после нагрева пружины с ЭПФ (4), которая сжалась и разблокировала механизм.

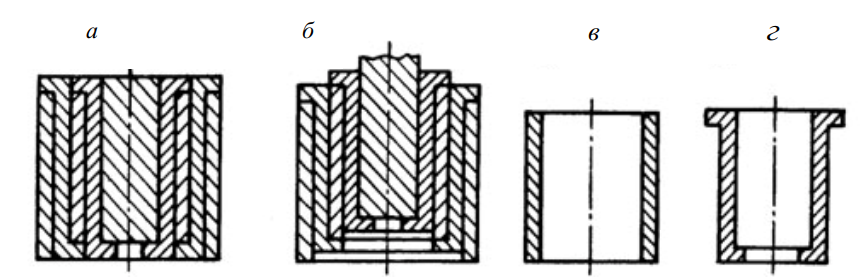

Рис. 7. Телескопический малогабаритный домкрат: а – компактное исходное состояние; б – рабочее состояние после восстановления формы; в – элементы, работающие на сжатие; г – элементы, работающие на растяжение.

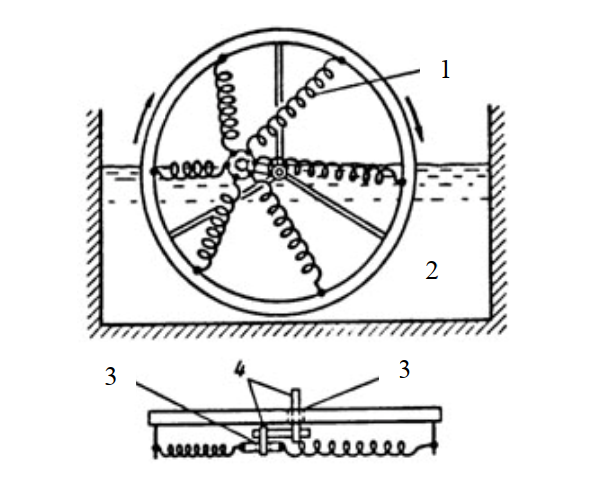

Тепловые двигатели: ЭПФ позволяет преобразовывать низкопотенциальную тепловую энергию (например, разницу температур горячей и холодной воды) в механическую работу. Двигатели на основе нитиноловых спиралей, которые удлиняются и сокращаются при прохождении через теплую и холодную среду, могут вращать рабочее колесо.

Рис. 8. Схема двигателя с кривошипно-шатунным механизмом: спирали (1) из сплава Ti–Ni сокращаются в горячей воде (2) и удлиняются в холодной, приводя во вращение вал.

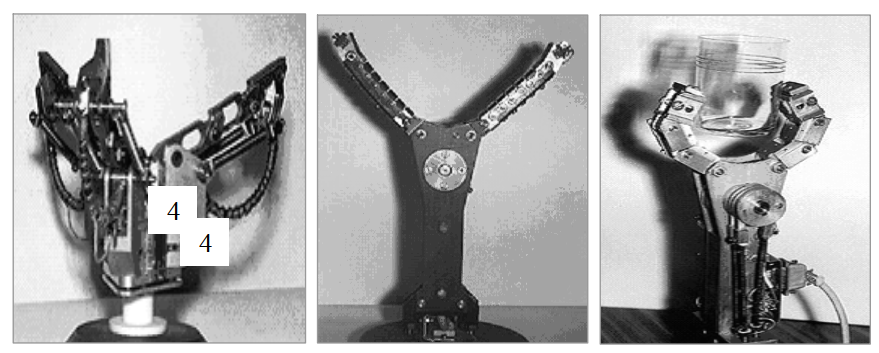

Робототехника: Сплавы с ЭПФ идеально подходят для создания «искусственных мышц». Адаптивные захватные устройства для роботов могут плавно и бережно удерживать объекты разной формы и хрупкости, от стальных деталей до стеклянных колб. Такие приводы бесшумны, просты по конструкции и могут работать в экстремальных условиях (вакуум, радиация, агрессивные среды).

Рис. 9. Примеры робототехнических систем с адаптивными захватными устройствами на основе сплавов с ЭПФ.

Революция в медицине

Пожалуй, самой важной областью применения стали медицинские технологии. Сплавы на основе титана-никеля (нитинол) обладают не только уникальными механическими свойствами, но и высокой биосовместимостью, что регулируется, в частности, стандартом ГОСТ Р 51630–2000 «Имплантаты хирургические. Сплавы на основе никеля и титана с памятью формы. Общие технические требования» и международным ASTM F2063-18.

Ортопедия и травматология:

- Коррекция сколиоза: Стержни из ЭПФ-сплавов, имплантированные вдоль позвоночника, создают постоянное, мягкое корректирующее усилие в диапазоне температур тела (35–41 °С), что исключает необходимость повторных операций для «подтягивания» конструкции.

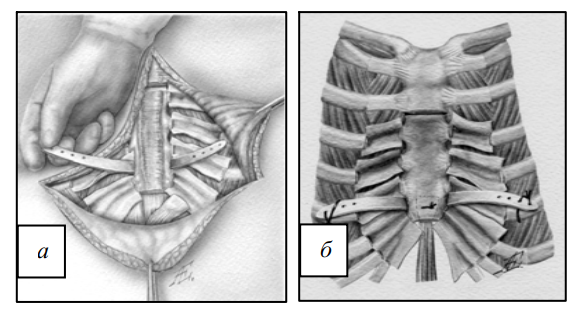

- Фиксация переломов: Пластины, скобы и штифты из нитинола используются для соединения костных фрагментов. Их охлаждают, придают удобную для установки форму, а после введения в тело они нагреваются и плотно обжимают кость, обеспечивая стабильную фиксацию.

Рис. 10. Фиксация грудино-реберного комплекса с помощью пластины из сплава с ЭПФ: (а) установка в охлажденном виде, (б) фиксация после нагрева до температуры тела.

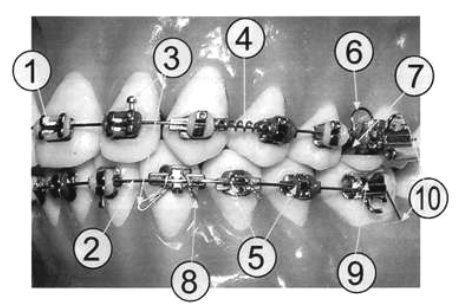

Стоматология:

- Брекет-системы: Проволочная дуга из сверхупругого нитинола создает постоянное, физиологически оптимальное давление на зубы на протяжении всего периода лечения, в отличие от стальных дуг, требующих частой коррекции.

- Зубные импланты: Стоматологические штифты из ЭПФ-сплава после установки в лунку удаленного зуба расширяются, обеспечивая сверхнадежную фиксацию.

Рис. 11. Устройство брекет-системы: ключевым элементом является проволочная дуга (2) из сплава Ti–Ni, создающая корректирующее усилие.

Рис. 12. Стоматологический штифт из сплава с ЭПФ, обеспечивающий надежную фиксацию в костной ткани.

Сердечно-сосудистая хирургия:

- Стенты: Для расширения суженных (стенозированных) сосудов используются саморасширяющиеся стенты. В сжатом виде стент доставляется к месту сужения через катетер. После извлечения из катетера он нагревается до температуры крови, расширяется до запрограммированного диаметра и восстанавливает просвет сосуда.

- Фильтры-тромболовушки (кава-фильтры): Устройства из нитиноловой проволоки вводятся в вену в компактном виде. Внутри сосуда они раскрываются, образуя «зонтик», который улавливает тромбы, предотвращая их попадание в легкие и сердце.

Рис. 13. Фильтры-тромболовушки из сплава с ЭПФ, раскрывающиеся в кровеносном сосуде.

Преимущества и недостатки сплавов с ЭПФ

Преимущества:

- Высокое соотношение мощности к весу: Актуаторы из ЭПФ способны развивать огромные усилия при малых габаритах и весе.

- Простота и надежность: Конструкции не требуют моторов, шестерен, гидравлики, что повышает их отказоустойчивость.

- Бесшумная работа: Фазовое превращение происходит беззвучно.

- Уникальные свойства: Сверхупругость, высокая демпфирующая способность, биосовместимость (для Ti-Ni).

- Возможность дистанционной активации: Нагрев можно осуществлять удаленно (например, индукционным методом).

Недостатки:

- Высокая стоимость: Особенно это касается сплавов на основе титана и никеля.

- Низкая скорость срабатывания: Цикл «нагрев-охлаждение» занимает время, что ограничивает рабочую частоту приводов.

- Усталость материала: При большом количестве циклов характеристики ЭПФ могут деградировать.

- Относительно низкий КПД: Тепловые двигатели на основе ЭПФ имеют низкий коэффициент полезного действия.

- Чувствительность к точному контролю температуры.

Сравнение основных групп сплавов с ЭПФ

| Характеристика | Сплавы на основе Ti-Ni (Нитинол) | Сплавы на основе меди (Cu-Zn-Al, Cu-Al-Ni) |

|---|---|---|

| Стоимость | Высокая | Низкая |

| Максимальная восстанавливаемая деформация | До 8-10% | До 4-5% |

| Циклическая стойкость (усталость) | Очень высокая (миллионы циклов) | Умеренная (тысячи циклов) |

| Коррозионная стойкость и биосовместимость | Превосходная | Низкая (не подходят для медицины) |

| Стабильность свойств | Высокая стабильность | Склонны к старению и деградации свойств |

| Рабочие температуры | Широкий диапазон (от -100 до +110 °C) | Ограниченный диапазон (обычно ниже 100 °C) |

Интересные факты о сплавах с памятью формы

- Происхождение названия «Нитинол»: Название самого известного сплава с ЭПФ происходит от его состава и места открытия: Ni (Никель) — Ti (Титан) — NOL (Naval Ordnance Laboratory — Военно-морская артиллерийская лаборатория в США, где он был открыт в 1962 году).

- Марсианские технологии: Сплавы с ЭПФ использовались NASA для создания пылезащитных шторок на колесах марсоходов Spirit и Opportunity.

- Бытовое применение: Помимо сложных технологий, ЭПФ встречается в повседневной жизни. Оправы очков из сверхупругого нитинола практически невозможно сломать — их можно согнуть, и они вернутся в исходную форму. Также из него делают «неубиваемые» антенны для мобильных телефонов и косточки для бюстгальтеров.

- Двусторонний эффект: Путем специальной термомеханической «тренировки» сплав можно «научить» помнить две формы — одну для низкой, а другую для высокой температуры. Такой материал будет самопроизвольно менять форму при охлаждении и нагреве.

Заключение

Эффект памяти формы — это яркий пример того, как фундаментальные открытия в области физики твердого тела приводят к созданию материалов с поистине фантастическими свойствами. От гигантских космических антенн до микроскопических медицинских имплантов, сплавы с памятью формы продолжают менять наш мир, делая технологии более надежными, компактными и эффективными. Постоянные исследования в этой области обещают появление новых сплавов с еще более совершенными характеристиками, что, без сомнения, приведет к новым технологическим прорывам в XXI веке.