Содержание страницы

В XXI веке человечество столкнулось с беспрецедентными экологическими вызовами, требующими нетривиальных подходов. Одним из самых перспективных направлений, способных кардинально изменить наше взаимодействие с окружающей средой, являются нанотехнологии. Зародившись как концепция в знаменитой лекции Ричарда Фейнмана «Внизу полно места» в 1959 году и получив свое название в 1974 году от Норио Танигути, эта область науки сегодня переходит от теоретических изысканий к практическому применению. Нанотехнологии открывают возможности для создания сверхточных систем мониторинга, разработки «зеленых» производственных циклов и эффективной очистки уже существующих загрязнений. Однако эта мощь несет в себе и новые риски, требующие глубокого изучения и строгого регулирования.

В данной статье мы проведем всесторонний анализ двойственной роли нанотехнологий в охране окружающей среды: от их революционного потенциала в решении экологических проблем до потенциальных угроз, которые они могут представлять.

1. Двойственная природа наноматериалов: спасение и угроза

Перспективы применения нанотехнологий в экологии поистине огромны. Речь идет не просто об улучшении существующих методов, а о создании принципиально новых инструментов:

- Высокоточный мониторинг: Разработка наноустройств и наносенсоров для непрерывного контроля за составом воздуха и воды, способных детектировать минимальные концентрации загрязнителей в режиме реального времени.

- «Чистые» технологии: Проектирование производственных процессов с минимальным или нулевым выходом вредных отходов за счет каталитических реакций на наноуровне.

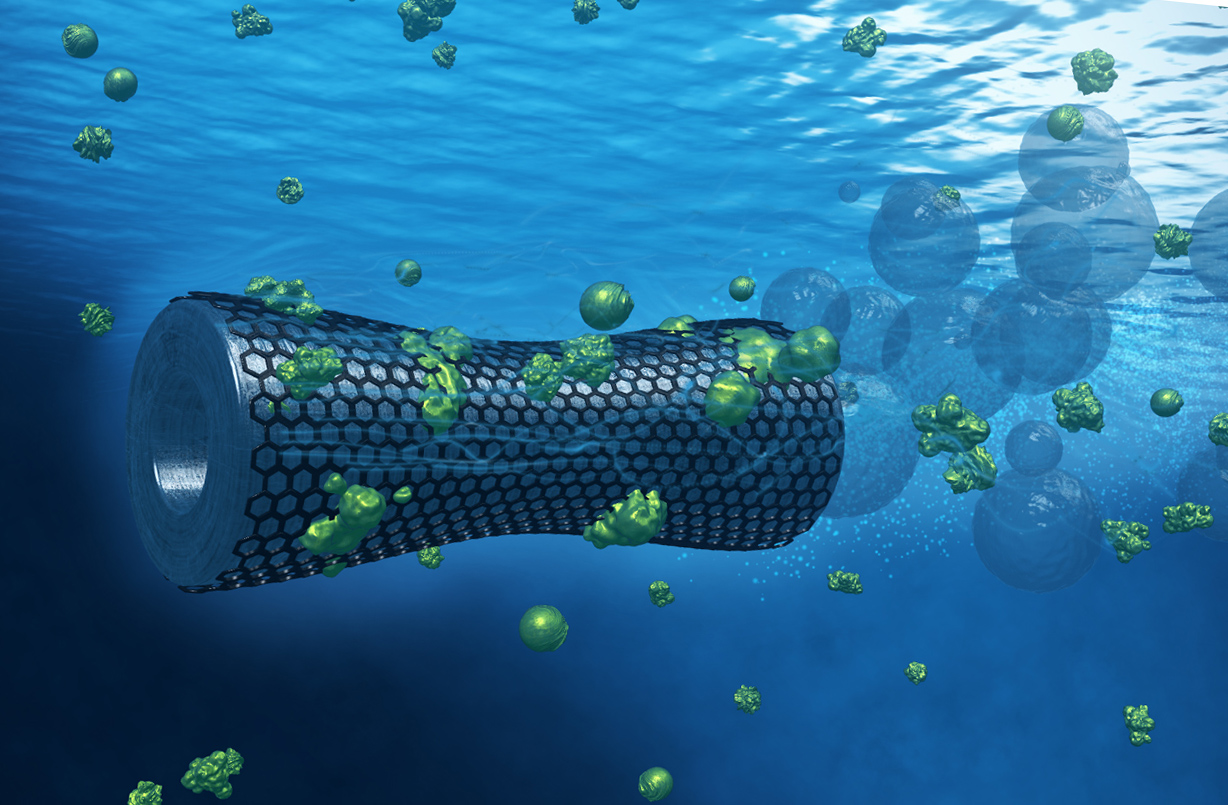

- Ремедиация и очистка: Эффективная переработка промышленных и бытовых отходов, а также очистка обширных загрязненных территорий и водоемов от мельчайших частиц поллютантов (размером менее 300 нм в воде и менее 20 нм в воздухе).

Однако, необходимо осознавать и обратную сторону медали. Сами наноструктурные материалы могут стать источником нового, еще малоизученного вида загрязнения. Наночастицы, попадающие в окружающую среду, представляют потенциальную угрозу для здоровья человека и экосистем. Источниками такого загрязнения могут быть как уже существующие технологии (например, выбросы наночастиц сажи от дизельных двигателей), так и новые материалы, созданные в лабораториях. Ввиду их уникальных физико-химических свойств, связанных с малым размером и огромной удельной поверхностью, потенциальная опасность нанотехнологий требует тщательной оценки и разработки мер безопасности. Весь цикл обращения с наноматериалами, от производства до утилизации, должен соответствовать строгим протоколам, изложенным, в частности, в ГОСТ Р 56748.1–2015 «Нанотехнологии. Наноматериалы. Менеджмент риска. Часть 1. Общие положения»

2. Проблема детекции: как измерить невидимое?

Одной из ключевых сложностей в оценке влияния наночастиц на окружающую среду является их обнаружение и измерение. В атмосфере, воде, почве и живых организмах уже присутствует огромное количество естественных наночастиц (оксиды металлов, глинистые минералы, аэрозоли), чье воздействие на здоровье изучено недостаточно. В то же время, антропогенные наночастицы, такие как кварцевые или асбестовые волокна, уже доказали свою опасность.

Проблема усугубляется отсутствием стандартизированной и широко доступной аппаратуры для мониторинга. Хотя в США был принят стандарт РМ-2.5 (регулирующий содержание в воздухе твердых частиц размером до 2.5 микрон), он не охватывает весь спектр наноразмерных объектов. Для этих целей применяются более сложные научно-исследовательские приборы:

- Счетчики конденсируемых частиц (CPC): Эти устройства позволяют «выращивать» наночастицы до детектируемых размеров путем конденсации на них паров рабочего вещества. Современные приборы этого типа способны регистрировать частицы размером менее 3 нм при атмосферном давлении.

- Анализаторы дифференциальной подвижности (DMA): В этом методе частицы сперва заряжаются, а затем проходят через электрическое поле. По траектории их движения с высокой точностью определяется размер. За последнее десятилетие технология DMA шагнула далеко вперед: время анализа сократилось с десятков минут до секунд, а предел обнаружения снизился до 1 нм и даже меньше. Методики измерений в этой области стандартизируются, например, в рамках ГОСТ Р ИСО 21501-4-2012 «Определение распределения частиц по размерам. Метод счета одиночных частиц в световом потоке».

Создание точных и доступных систем контроля — фундаментальная задача для безопасного внедрения нанотехнологий.

3. Практическое применение нанотехнологий в экологии и энергетике

Несмотря на риски, нанотехнологии уже сегодня оказывают значительное положительное влияние на отрасли, связанные с энергетикой и защитой окружающей среды. Рассмотрим ключевые направления.

3.1. Повышение эффективности: катализ и хранение энергии

Использование наноразмерных катализаторов — один из самых ярких примеров успеха. Благодаря огромной площади поверхности, наночастицы металлов (платины, палладия, золота) и их оксидов резко повышают эффективность (скорость и селективность) химических реакций. Это позволяет снижать энергозатраты на производстве и уменьшать количество побочных продуктов. В энергетике наноматериалы, такие как ксерогели V2O5 или углеродные нанотрубки, применяемые в катодах литиевых аккумуляторов, значительно увеличивают их емкость, продлевают срок службы и ускоряют процессы зарядки и разряда.

3.2. «Умные» материалы: экологически безопасные нанокомпозиты

Внедрение наночастиц в полимерные или металлические матрицы позволяет создавать композитные материалы с уникальными свойствами. Такие материалы могут быть одновременно прочными и легкими, что критически важно для автомобилестроения и авиации, так как снижение веса транспортных средств напрямую ведет к экономии топлива и сокращению выбросов CO2. Нанокомпозиты могут обладать повышенной стойкостью к коррозии, заданными оптическими или электрическими свойствами, что продлевает срок службы изделий и снижает эксплуатационные расходы. Примеры варьируются от простых (сталь с включениями нитридов) до сложных гетерогенных структур с заранее спроектированной архитектурой.

3.3. Глубокая очистка и переработка отходов

Наноструктурные материалы открывают новые горизонты в процессах ремедиации. Наночастицы диоксида титана (TiO2) под действием ультрафиолета становятся мощнейшими фотокатализаторами, способными разлагать токсичные органические соединения, вирусы и бактерии в воде и воздухе. Специально обработанные наносорбенты могут избирательно связывать ионы тяжелых и радиоактивных металлов, что незаменимо при переработке ядерных отходов и очистке промышленных стоков. Разрабатываются нанофильтрационные мембраны, способные задерживать мельчайшие загрязнители, обеспечивая высочайшую степень очистки воды при низких энергозатратах.

3.4. Преобразование энергии: на пути к «зеленому» будущему

Традиционные методы получения энергии наносят непоправимый вред планете. Наносистемы могут стать основой для энергетики, построенной на возобновляемых источниках. Речь идет о повышении эффективности солнечных панелей за счет использования квантовых точек, создании более производительных электродов для топливных элементов, работающих на водороде, и разработке систем для более эффективного термоэлектрического преобразования (превращения тепла в электричество).

4. Стратегические направления исследований и будущие вызовы

Для полной реализации потенциала нанотехнологий и минимизации их рисков научному сообществу необходимо сосредоточиться на следующих междисциплинарных направлениях:

- Фундаментальные процессы: Глубокое изучение механизмов взаимодействия наночастиц с биологическими системами (клетками, тканями) и компонентами окружающей среды. Необходимо понять, как размер, форма, химический состав и заряд поверхности наночастиц влияют на их токсичность и поведение в природе.

- Развитие методов анализа: Создание новых, более совершенных методов для описания наноструктур и моделирования их поведения в сложных многокомпонентных системах. Использование передовых инструментов, таких как синхротронное излучение и лазерные «пинцеты», позволит исследовать процессы на уровне отдельных молекул.

- Переход от лаборатории к практике: Разработка надежных и масштабируемых методов синтеза стабильных наноматериалов с заданными свойствами. Важно обеспечить их безопасное включение в макросистемы и конечные продукты.

- «Зеленый» синтез: Разработка технологий производства самих наноматериалов, которые были бы экологически чистыми и не требовали использования токсичных реагентов или больших затрат энергии.

Особое внимание следует уделить природным наночастицам (глины, цеолиты), которые уже давно используются в качестве сорбентов и «кондиционеров» почвы. Модификация их структуры на наноуровне может значительно расширить сферу их применения, от адресной доставки лекарств до систем жизнеобеспечения в космосе.

Заключение

Нанотехнологии — это мощный инструмент двойного назначения. С одной стороны, они обещают революцию в охране окружающей среды, предлагая решения для производства чистой энергии, очистки воды и воздуха, и создания ресурсосберегающих материалов. С другой — они несут в себе риски, связанные с недостаточной изученностью долгосрочного влияния наночастиц на живые организмы и экосистемы.

Успешное и безопасное будущее этой технологии зависит от совместных усилий ученых, инженеров, законодателей и бизнеса. Необходимы дальнейшие фундаментальные исследования, разработка четких международных и государственных стандартов, а также государственная поддержка для внедрения наиболее перспективных и безопасных «зеленых» нанотехнологий. Только сбалансированный и ответственный подход позволит нам использовать колоссальный потенциал наномира на благо планеты.