Содержание страницы

- Технологический цикл и классификация методов гидромеханизации

- Разработка грунта гидромониторами: Энергия водной струи

- Землесосный способ: Покорение подводных глубин

- Сравнительный анализ методов гидромеханизации

- Технология намыва насыпей из пульпы

- Интересные факты о гидромеханизации

- Заключение и экономическая эффективность

В мире современного строительства и горнодобывающей промышленности, где масштабы проектов достигают колоссальных размеров, традиционные методы земляных работ часто оказываются неэффективными и экономически затратными. Именно здесь на авансцену выходит гидромеханизация – прогрессивная технология, использующая энергию водного потока для выполнения сложнейших задач по выемке, транспортировке и укладке грунта. Этот метод, зародившийся еще в XIX веке для добычи золота, сегодня является неотъемлемой частью реализации крупнейших инфраструктурных проектов, от строительства каналов и плотин до создания искусственных территорий.

Ключевая идея гидромеханического метода заключается в преобразовании твердого грунта в текучую суспензию, известную как пульпа, и ее последующей гидравлической транспортировке. Экономическая и технологическая целесообразность применения гидромеханизации проявляется наиболее ярко при выполнении работ объемом свыше 100-150 тыс. м³, при необходимости возведения насыпей с минимальной и прогнозируемой осадкой, а также при наличии достаточных и доступных водных и энергетических ресурсов.

Технологический цикл и классификация методов гидромеханизации

Полный технологический процесс гидромеханизированных работ представляет собой неразрывную цепь из трех основных операций:

- Разработка грунта в забое: на этом этапе происходит разрушение массива грунта и его интенсивное смешивание с водой до образования пульпы с оптимальной концентрацией твердых частиц.

- Гидротранспорт пульпы: полученная грунтовая смесь перемещается по системе трубопроводов или лотков к месту укладки.

- Укладка (намыв) грунта: в проектной точке пульпа высвобождается, твердые частицы осаждаются под действием гравитации, формируя земляное сооружение (насыпь, дамбу, площадку), а осветленная вода отводится.

В зависимости от условий залегания грунта и типа используемого оборудования, методы гидромеханизации фундаментально подразделяются на два основных способа, каждый из которых имеет свою уникальную сферу применения и технологические особенности.

- Гидромониторный способ: основан на размыве грунта высоконапорной струей воды. Этот метод идеально подходит для разработки надводных забоев, то есть тех, что находятся выше уровня воды.

- Землесосный способ: предполагает всасывание предварительно разрыхленного или рыхлого грунта непосредственно из-под воды. Это основной метод для работы в подводных забоях.

Разработка грунта гидромониторами: Энергия водной струи

Гидромониторный способ – это классическая технология, при которой мощная, сфокусированная струя воды под высоким давлением разрушает массив сухого или водонасыщенного грунта. Образующаяся пульпа самотеком или с помощью насосов транспортируется к месту назначения. Данный метод получил широчайшее распространение при проведении вскрышных работ в карьерах, где необходимо удалить верхние слои породы для доступа к полезным ископаемым. Он также незаменим при разработке выемок, котлованов и траншей в песчаных, супесчаных, суглинистых и даже легких глинистых грунтах, классифицируемых согласно ГОСТ 25100-2020 «Грунты. Классификация».

Центральным звеном этой технологии является гидромониторная установка. Она представляет собой прочный стальной ствол, оснащенный сменной насадкой (соплом) диаметром от 50 до 175 мм и установленный на шарнирных сочленениях. Такая конструкция обеспечивает свободное вращение ствола в горизонтальной и вертикальной плоскостях, позволяя оператору точно направлять струю на любой участок забоя. Вода подается к гидромонитору по магистральному водоводу под значительным рабочим напором, который может достигать 0.6-10 МПа (что эквивалентно 60-1000 метрам водяного столба). На выходе из насадки скорость струи развивается до 35-40 м/с и более. Мощное ударное и размывающее воздействие этой струи эффективно разрушает структуру грунта. В зависимости от типа грунта (от песков до глин) и высоты забоя, удельный расход воды на разработку 1 м³ грунта может варьироваться в широком диапазоне – от 3 до 15 м³.

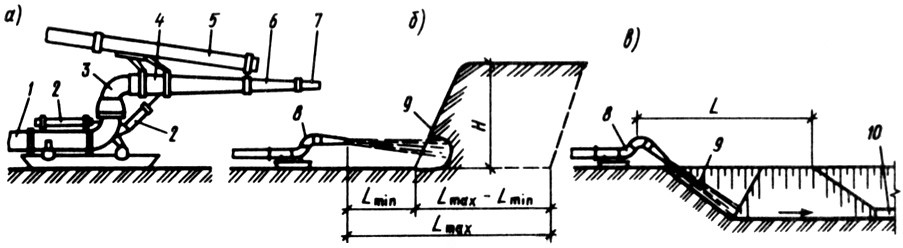

Существуют две основные схемы организации работ в забое (см. Рис. 1):

- Разработка встречным забоем: гидромонитор устанавливается у основания (подошвы) забоя, и размыв ведется снизу вверх. Этот способ провоцирует периодические обрушения подмытых верхних слоев грунта, что значительно повышает производительность. Однако он требует принятия мер безопасности, так как установка может оказаться в зоне схода пульпы, которую необходимо отводить по обходным каналам.

- Разработка попутным забоем: установка располагается на верхней бровке забоя, а размыв производится сверху вниз. Производительность в этом случае ниже, но условия работы более безопасны – гидромонитор перемещается по сухой поверхности, а поток пульпы получает дополнительный импульс от струи, что улучшает ее отвод.

Рис. 1 — Гидромониторный способ разработки грунта: а) схема гидромонитора; б) встречный забой; в) попутный забой; 1 – водовод; 2 – гидроцилиндры управления; 3, 4 – шарнирное сочленение ствола с водоводом; 5 – рычаг; 6 – ствол; 7 – насадка ствола; 8 – гидромонитор; 9 – фронт забоя; 10 – канава отвода пульпы

При благоприятном рельефе местности, когда место укладки находится ниже забоя, пульпа транспортируется самотеком по лоткам или трубам. Если же рельеф неблагоприятен, пульпа сначала собирается в специальном приемном колодце (зумпфе), откуда мощный грунтовый насос (землесос) перекачивает ее по напорному пульпопроводу в карту намыва.

Землесосный способ: Покорение подводных глубин

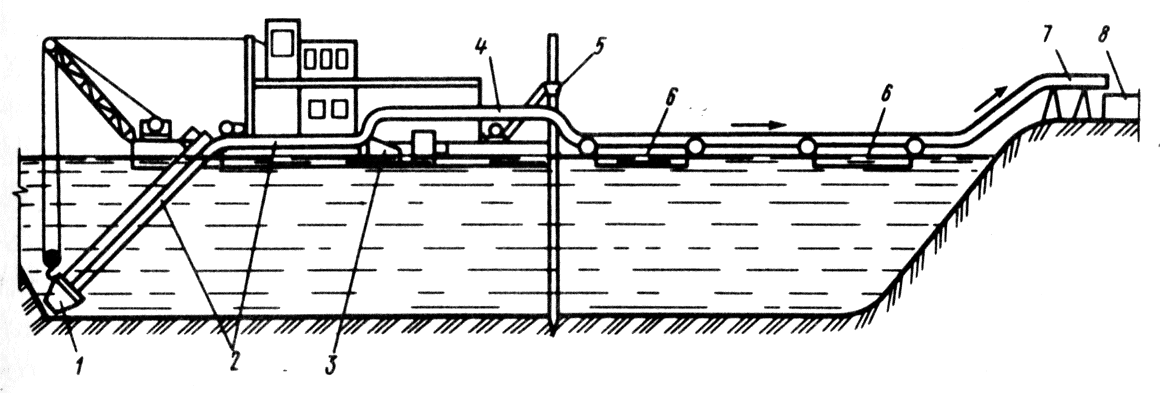

Землесосный способ применяется для разработки грунтов, находящихся под слоем воды. Весь комплекс работ – от выемки до транспортировки – выполняется специализированными судами, известными как землесосные снаряды (земснаряды), технические требования к которым регламентируются отраслевыми стандартами. Этот метод незаменим при дноуглубительных работах, очистке водоемов, устройстве каналов, намыве плотин, дамб и целых территорий под застройку, а также при создании морских и речных портовых сооружений (см. Рис. 2 и Рис. 3).

Рис. 2. Земснаряд – плавучая установка для землесосной разработки грунта

Процесс разработки начинается с опускания на дно всасывающей трубы с грунтозаборным устройством. Для рыхлых грунтов (пески, илы) достаточно простого всасывания. Для плотных, связных грунтов, таких как глины и суглинки, всасывающую трубу оснащают механическими или гидравлическими рыхлителями. Наиболее распространены фрезерные рыхлители (каттеры), которые эффективно разрушают плотный грунт перед его поступлением во всасывающий наконечник.

Сердцем земснаряда является мощный грунтовый насос. Он создает в заборном устройстве и всасывающем трубопроводе вакуум, под действием которого смесь воды и грунта (пульпа) засасывается внутрь. Далее насос нагнетает пульпу в напорный пульпопровод. Производительность современных земснарядов поражает: они способны перекачивать от 400 до 12 000 кубометров пульпы в час, создавая давление в системе до 0.2-0.8 МПа. Земснаряд соединяется с береговым магистральным пульпопроводом через гибкую плавучую секцию, смонтированную на поплавках (плашкоутах), что обеспечивает мобильность судна в пределах рабочей зоны.

Рис. 3 — Схема землесосного способа разработки грунта: 1 – грунтозаборное устройство; 2 – всасывающий трубопровод; 3 – грунтовой насос; 4 – напорный пульпопровод; 5 – свайный ход (для позиционирования); 6 – плавучий пульпопровод; 7 – береговой пульпопровод; 8 – карта укладки грунта (намыв)

Сравнительный анализ методов гидромеханизации

Для наглядности и помощи в выборе оптимальной технологии приведем сравнительную характеристику двух рассмотренных методов в табличной форме.

| Критерий сравнения | Гидромониторный способ | Землесосный способ |

|---|---|---|

| Область применения | Разработка надводных забоев: карьеры, выемки, котлованы. Вскрышные работы. | Разработка подводных забоев: дноуглубление, намыв территорий, строительство каналов, добыча сапропеля. |

| Типы грунтов | Пески, супеси, суглинки, легкие глины. Для скальных пород требуется предварительное взрывное рыхление. | Илы, пески, гравий, суглинки. При использовании фрезерных рыхлителей – плотные глины и слежавшиеся грунты. |

| Основное оборудование | Гидромонитор, насосная станция высокого давления, водоводы, землесос для перекачки пульпы (при необходимости). | Землесосный снаряд (земснаряд), включающий грунтовый насос, грунтозаборное устройство, плавучий и береговой пульпопроводы. |

| Преимущества | Относительная простота оборудования, высокая мобильность, возможность разработки высоких забоев, высокая производительность при встречной схеме. | Возможность работы на больших акваториях и глубинах, высокая производительность, комплексное выполнение выемки и транспортировки. |

| Недостатки | Высокий расход воды и электроэнергии, зависимость от рельефа для самотечного транспорта, повышенная опасность при встречном забое. | Высокая стоимость и сложность оборудования (земснаряда), необходимость в акватории для работы, сложность транспортировки к месту работ. |

Технология намыва насыпей из пульпы

Заключительным и не менее важным этапом является укладка грунта, или его намыв. Этот процесс основан на простом физическом явлении: когда скорость потока пульпы в месте выгрузки падает ниже критического значения, твердые частицы под действием силы тяжести начинают оседать, а осветленная вода отводится. Для управления этим процессом создаются так называемые карты намыва – специально подготовленные и обвалованные площадки.

Ширина карты намыва обычно соответствует ширине основания будущего сооружения, а длина, для удобства работы, принимается в пределах 100-200 метров. Производство работ организуется поточно: как правило, в работе одновременно находятся минимум три карты. На одной идет активная подача пульпы и намыв слоя, на второй происходит отстой и обезвоживание ранее намытого слоя, а на третьей ведутся подготовительные работы (наращивание дамб обвалования, установка водосборных колодцев) для приема следующей порции пульпы. Высота одного намываемого слоя может составлять от 0,5 до 2,5 метров и зависит от фильтрационных свойств укладываемого грунта: чем лучше грунт отдает воду (например, песок), тем толще может быть слой.

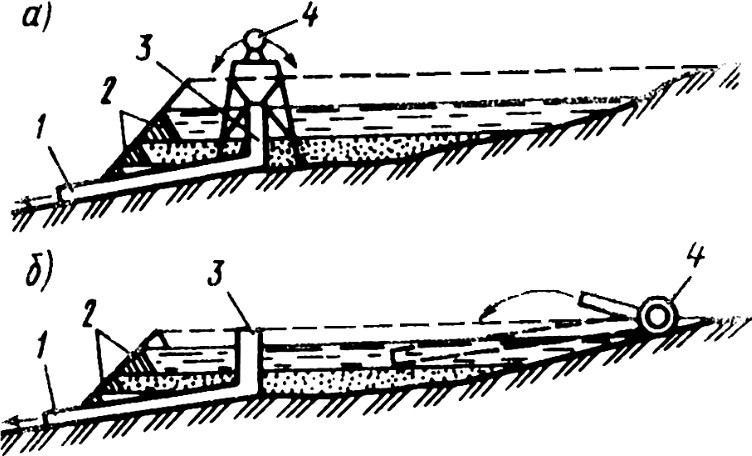

Существует два основных способа организации подачи пульпы на карту намыва, которые регламентируются сводом правил, например СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

Рис. 4 — Способы намыва грунта: а) эстакадный способ; б) безэстакадный способ; 1 – водоотводящая труба; 2 – обвалование грунтом; 3 – водосборный колодец (дренаж); 4 – магистральный пульпопровод

Эстакадный способ намыва

При эстакадном способе магистральный пульпопровод укладывается на специальных инвентарных эстакадах вдоль продольной оси будущей насыпи. Высота эстакады превышает проектную отметку сооружения. По всей длине трубы имеются выпускные отверстия или патрубки, через которые пульпа равномерно распределяется по карте. Этот метод удобен для намыва широких насыпей. Однако он имеет существенные недостатки: сложность извлечения опор эстакады (часто они остаются в теле насыпи, снижая ее однородность и прочность), высокий расход материалов (металла или древесины) и значительные трудозатраты на монтаж, демонтаж и перестановку эстакады и пульпопровода. Эти факторы ограничивают его применение в современном строительстве.

Безэстакадный способ намыва

Безэстакадный способ является более прогрессивным и экономичным. Магистральный пульпопровод прокладывается прямо по земле вдоль основания будущей насыпи. С одной или двух сторон, в зависимости от ширины сооружения, на трубе с шагом 20-30 метров устанавливаются выпускные патрубки, через которые пульпа подается на карту намыва (см. Рис. 5). Отказ от эстакад позволяет сэкономить колоссальное количество материалов (до 1000 м³ лесоматериалов на каждый миллион кубометров намытого грунта) и сократить трудозатраты. Этот метод является предпочтительным для большинства современных проектов.

Рис. 5 – Поступление пульпы на карту намыва при безэстакадном методе

Для удержания пульпы в границах карты по ее периметру бульдозерами возводятся дамбы обвалования высотой 1,0-1,5 м. Намыв ведется послойно, толщиной от 20 до 100 см, в зависимости от дренирующей способности грунта (см. Рис. 6). Для эффективного отвода осветленной воды в пределах карты устанавливаются дренажные (сбросные) колодцы, которые по мере роста насыпи наращиваются по высоте. Вода из них отводится за пределы рабочей зоны. Огромным преимуществом метода намыва является то, что уложенный грунт получается очень плотным и практически не требует дополнительного механического уплотнения. Для компенсации естественной усадки насыпи придают небольшой запас по высоте: 1,5% для суглинков и 0,75% для песков.

Рис. 6 – Обваловывание карты намыва перед подачей пульпы

Интересные факты о гидромеханизации

- Золотая лихорадка: Исторически первые гидромониторы (называемые «гигантами») были применены в Калифорнии в 1850-х годах для размыва золотоносных отложений. Мощная струя воды буквально смывала целые холмы, а золото затем улавливалось в шлюзах.

- Создание островов: Знаменитые искусственные Пальмовые острова в Дубае были созданы именно методом гидромеханизации. Миллионы кубометров песка были намыты со дна Персидского залива земснарядами для формирования новой суши.

- Самый большой земснаряд: Один из крупнейших в мире земснарядов, «Cristóbal Colón», может за один раз вывезти объем грунта, достаточный для заполнения 20 олимпийских бассейнов, и способен работать на глубине до 155 метров.

- Экологическое применение: Сегодня гидромеханизация активно используется для очистки рек и озер от иловых отложений (сапропеля), что не только улучшает экологическое состояние водоемов, но и позволяет получить ценное органическое удобрение.

Заключение и экономическая эффективность

Гидромеханизация земляных работ по праву считается одним из самых высокопроизводительных и экономически эффективных методов в строительстве. Она полностью исключает необходимость в строительстве временных дорог и использовании парка самосвалов, так как транспортировку грунта берет на себя вода. Такие сопутствующие процессы, как увлажнение, разравнивание и уплотнение, которые требуют отдельных операций при сухом способе, здесь интегрированы в единый технологический цикл. Статистика показывает, что себестоимость разработки грунта методами гидромеханизации на 30-40% ниже по сравнению с экскаваторной разработкой с автотранспортом, а производительность труда возрастает в 1,5-2 раза. Если же рассматривать весь комплекс работ, включая транспортировку и укладку, то общая стоимость может быть ниже альтернативных методов в 10-18 раз, что делает эту технологию незаменимой при реализации масштабных проектов.