Содержание страницы

- 1. Классификация котельных установок: от назначения до расположения

- 2. Классификация котлов: многообразие конструкций и принципов

- 3. Ключевые технические характеристики и маркировка котлов

- 4. Физика процесса: паровые котлы с естественной циркуляцией

- 5. Эффективное использование газового топлива в котлах

- 6. Сравнительный анализ основных типов котлов

- Заключение

Современную цивилизацию невозможно представить без надежных источников тепла и энергии. В основе подавляющего большинства систем теплоснабжения, от отопления частного дома до обеспечения энергией гигантских промышленных комплексов, лежат котельные установки. Эти инженерные сооружения, сердцем которых является котел, прошли долгий путь эволюции — от примитивных паровых машин, давших толчок промышленной революции, до высокотехнологичных, полностью автоматизированных комплексов. Понимание их классификации, принципов работы и ключевых характеристик является фундаментальной задачей для любого специалиста в области теплоэнергетики. В этой статье мы детально разберем все аспекты, касающиеся котельных установок и котлоагрегатов, опираясь на актуальные нормативные документы и современные инженерные практики.

1. Классификация котельных установок: от назначения до расположения

Котельная установка — это комплекс оборудования, предназначенный для выработки тепловой энергии (в виде горячей воды или пара) за счет сжигания топлива. Чтобы систематизировать все многообразие существующих решений, применяется многоуровневая классификация, регламентированная, в частности, сводом правил СП 89.13330.2016 «Котельные установки». Рассмотрим основные критерии.

1.1. Функциональное назначение

В зависимости от типа потребителей и задач, которые решает котельная, их принято разделять на несколько основных групп:

- Отопительные: наиболее распространенный тип, основная задача которого — генерация тепла для систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения (ГВС) жилых, общественных и административных зданий.

- Отопительно-производственные: универсальные установки, которые наряду с коммунально-бытовыми нуждами (отопление, ГВС) обеспечивают тепловой энергией технологические процессы на промышленных предприятиях.

- Производственные: узкоспециализированные котельные, целиком и полностью ориентированные на снабжение паром или горячей водой производственных линий, например, для сушки, стерилизации, химических реакций и т.д.

- Энергетические: это мощнейшие комплексы, являющиеся неотъемлемой частью тепловых электростанций (ТЭЦ). Их главная задача — выработка перегретого пара с высокими параметрами давления и температуры, который затем направляется на турбины для генерации электроэнергии. Нормативы СП 89.13330.2016 на данный тип установок не распространяются.

1.2. Особенности размещения

Архитектурные и технологические требования диктуют различные варианты интеграции котельных в инфраструктуру объектов:

- Отдельно стоящие: классический и наиболее безопасный вариант, при котором котельная располагается в самостоятельном здании на определенном расстоянии от других построек.

- Пристроенные: такие котельные имеют общую стену со зданием основного, непроизводственного назначения. Этот вариант экономит территорию, но накладывает дополнительные требования к пожарной безопасности.

- Встроенные: котельные, интегрированные непосредственно в объем здания другого назначения, причем их размещение возможно на любом этаже. Требуют строжайшего соблюдения норм безопасности.

- Крышные: современное и популярное решение для мегаполисов, позволяющее экономить драгоценную землю. Котельная монтируется либо непосредственно на кровле здания, либо на специально возведенной над ней платформе.

1.3. Категории по надежности теплоснабжения

Бесперебойность подачи тепла — критически важный параметр, особенно в суровых климатических условиях. По этому критерию котельные и потребители делятся на две категории.

Категории котельных:

- Первая категория: это котельные, которые выступают единственным источником тепла для потребителей первой категории (больницы, родильные дома, стратегические производства), у которых отсутствуют собственные резервные теплоисточники. Перерыв в их работе недопустим.

- Вторая категория: к этой группе относятся все остальные котельные, перерыв в теплоснабжении от которых не повлечет за собой угрозы жизни людей или необратимого ущерба производству.

Категории потребителей тепла:

- Первая категория: потребители, для которых прекращение подачи тепла несет прямую угрозу жизни и здоровью людей (медицинские учреждения) или может привести к катастрофическим последствиям на производстве (выход из строя уникального оборудования, массовый брак критически важной продукции).

- Вторая категория: все остальные потребители, для которых временное отключение тепла не является критичным.

2. Классификация котлов: многообразие конструкций и принципов

Котел — это сердце любой котельной. Его конструкция определяет эффективность, мощность и безопасность всей системы. Классификация котлов еще более многогранна, чем классификация котельных.

2.1. По виду вырабатываемого теплоносителя

- Паровые: генерируют водяной пар, который используется либо для технологических нужд, либо для вращения турбин.

- Водогрейные: нагревают воду, которая затем циркулирует в системах отопления и ГВС.

- Пароводогрейные: комбинированные агрегаты, способные одновременно производить и пар, и горячую воду.

2.2. По параметрам теплоносителя и надзору

Это одна из важнейших юридических и технических классификаций, определяющая требования к эксплуатации. В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» и федеральными нормами и правилами (ФНП), котлы делятся на:

- «Надзорные» котлы: оборудование, подлежащее обязательному контролю со стороны Ростехнадзора. К ним относятся паровые котлы с рабочим давлением пара pп свыше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) и водогрейные котлы с температурой нагрева воды tв более 115 °С. Эксплуатация таких котлов требует специальной аттестации персонала, регулярных технических освидетельствований и строгого соблюдения правил безопасности.

- «Ненадзорные» котлы: менее мощные агрегаты, на которые не распространяются строгие требования Ростехнадзора. Это паровые котлы с давлением пара pп до 0,07 МПа включительно и водогрейные котлы с температурой воды tв до 115 °С включительно.

2.3. По материалу изготовления

- Стальные: наиболее распространенный тип. Сталь пластична, хорошо сваривается и выдерживает высокое давление, что делает ее идеальным материалом для мощных водотрубных и газотрубных котлов.

- Чугунные: как правило, это секционные котлы небольшой мощности. Чугун обладает высокой коррозионной стойкостью, но хрупок и чувствителен к резким перепадам температур (термическому шоку).

2.4. По принципу теплообмена

- Поверхностные (рекуперативные): абсолютное большинство современных котлов. В них тепло от горячих продуктов сгорания топлива передается воде через разделяющую их металлическую стенку (поверхность нагрева).

- Контактные (смесительные): экзотический тип, в котором передача тепла происходит при прямом контакте дымовых газов с водой. Такие аппараты обладают очень высоким КПД, но вода на выходе насыщается продуктами сгорания, что ограничивает сферу их применения.

2.5. По взаимному движению теплоносителей (для поверхностных котлов)

- Водотрубные: вода и пароводяная смесь движутся внутри труб, которые снаружи омываются горячими газами. Эта схема позволяет достигать высоких давлений и большой паропроизводительности, поэтому она доминирует в энергетике и крупной промышленности.

- Газотрубные (дымогарные): горячие продукты сгорания движутся по трубам (жаровым и дымогарным), которые находятся внутри водяного объема котла. Эта конструкция проще, но ограничена по давлению и мощности.

- Водотрубно-газотрубные: гибридные конструкции, сочетающие в себе элементы обоих типов. Например, котел ВК-32 имеет водотрубную топочную часть и газотрубную конвективную.

2.6. По способу организации процесса горения

- Работающие под разрежением: в топке и газоходах котла поддерживается давление ниже атмосферного за счет естественной тяги дымовой трубы или работы дымососа. Подача воздуха также может быть естественной или принудительной (дутьевой вентилятор).

- Работающие под наддувом (с противодавлением): топка и газоходы находятся под избыточным давлением, создаваемым мощным дутьевым вентилятором. Такая схема более компактна, не требует дымососа и позволяет интенсифицировать процесс горения.

2.7. По характеру циркуляции котловой воды

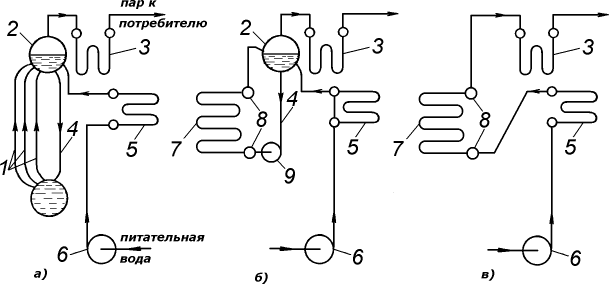

Движение воды внутри котла — залог его надежной работы и предотвращения перегрева стенок. Существуют три основные схемы циркуляции, наглядно представленные на рисунке 1.

- С естественной циркуляцией (рис. 1, а): движение происходит за счет разности плотностей горячей пароводяной смеси в подъемных трубах и более холодной, плотной воды в опускных. Это простая и надежная схема, не требующая насосов.

- С принудительной циркуляцией: движение воды обеспечивается циркуляционным насосом. Эта схема делится на два подтипа:

- С многократной принудительной циркуляцией (рис. 1, б): насос обеспечивает многократное прохождение воды через испарительный контур. Схема не получила широкого распространения из-за своей сложности.

- Прямоточные (рис. 1, в): вода однократно проходит через всю систему труб, последовательно превращаясь в пар (в паровых котлах) или нагреваясь до нужной температуры (в водогрейных). По этой схеме работают практически все современные водогрейные котлы и мощные энергетические паровые котлы.

Рис. 1. Принципиальные схемы циркуляции воды в паровых котлоагрегатах: а – естественная циркуляция; б – принудительная многократная циркуляция; в – принудительная прямоточная схема; 1 – испарительные подъемные трубы; 2 – верхний барабан котла; 3 – пароперегреватель; 4 – опускные трубы; 5 – водяной экономайзер; 6 – питательный насос; 7 – испарительные трубы; 8 – коллекторы; 9 – побудительный циркуляционный насос

3. Ключевые технические характеристики и маркировка котлов

Каждый котел обладает набором уникальных параметров, которые заносятся в его паспорт — главный документ, сопровождающий агрегат на протяжении всего срока службы. Кроме того, основные данные дублируются на специальной заводской табличке.

3.1. Данные на заводской табличке и в маркировке

Для парового котла табличка содержит наименование производителя, марку (обозначение) котла, заводской номер, год выпуска, номинальную паропроизводительность (Dп, т/ч), рабочее давление (МПа или кгс/см2) и номинальную температуру пара (°С).

Пример расшифровки маркировки парового котла: ДЕ-6,5-14-225 ГМ. Это котел типа ДЕ, паропроизводительностью 6,5 т/ч, с давлением пара 1,4 МПа (округленно 14 кгс/см2), температурой перегретого пара 225 °С, работающий на газе (Г) и мазуте (М).

Для водогрейного котла указываются те же общие данные, а также номинальная теплопроизводительность (Q, МВт или Гкал/ч), рабочее давление и номинальная температура воды на выходе (°С).

Пример расшифровки маркировки водогрейного котла: КВа-2,5-Гс-115. Это котел водогрейный (КВ), автоматизированный (а), тепловой мощностью 2,5 МВт, работающий на газе среднего давления (Гс), с температурой воды на выходе 115 °С.

После ввода в эксплуатацию на котел дополнительно крепится табличка с регистрационным номером, разрешенным давлением и датами следующих технических освидетельствований (внутреннего осмотра и гидравлического испытания).

3.2. Основные эксплуатационные параметры

Для паровых котлов:

- Номинальная паропроизводительность (Dп, т/ч): главный показатель мощности, определяющий, какое количество пара котел способен произвести за час непрерывной работы.

- Параметры пара: рабочее давление (рп), температура (tнас для насыщенного или tпп для перегретого пара).

- Температура питательной воды: чем она выше, тем выше КПД котла.

Для водогрейных котлов:

- Номинальная теплопроизводительность (Q, МВт или Гкал/ч): аналог паропроизводительности, показывающий количество тепла, переданное воде за час. (Справочно: 1 Гкал/ч ≈ 1,163 МВт).

- Параметры воды: рабочее давление (рв), температуры на входе и выходе, номинальный расход воды (Gв, м3/ч).

- Гидравлическое сопротивление: важный параметр для подбора сетевых насосов.

Общие параметры для всех типов котлов:

- Расчетный КПД (брутто), %: показывает, какая доля теплоты сгоревшего топлива полезно используется для нагрева воды или генерации пара.

- Вид топлива и тип горелочного устройства: определяет конструкцию топки и требования к эксплуатации.

- Поверхность нагрева (S, м2): общая площадь стенок, через которые происходит теплообмен.

- Температура уходящих газов: чем она ниже, тем меньше тепла бесполезно улетает в атмосферу и тем выше КПД агрегата.

4. Физика процесса: паровые котлы с естественной циркуляцией

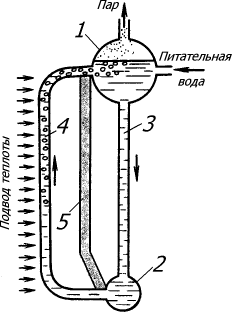

Принцип естественной циркуляции, несмотря на свою простоту, является ярким примером эффективного использования законов физики. Рассмотрим его на примере простейшего контура, изображенного на рисунке 2.

Контур состоит из верхнего барабана 1, нижнего коллектора 2, соединяющих их опускной трубы 3 и подъемной трубы 4. Подъемная труба находится в зоне обогрева (в топке), а опускная вынесена из нее. Вода из барабана по опускной трубе поступает в нижний коллектор. Плотность этой воды, условно назовем ее ρ1, достаточно высока.

Далее вода поступает в подъемные трубы 4, где интенсивно нагревается. В ней начинают образовываться пузырьки пара, и она превращается в пароводяную смесь. Плотность этой смеси, ρ2, значительно ниже плотности чистой воды (ρ2 < ρ1). В результате возникает разность давлений столбов жидкости в опускной и подъемной трубах, которая и создает движущий напор, заставляя воду непрерывно циркулировать по замкнутому контуру.

Рис. 2. Простейший контур естественной циркуляции воды: 1 – верхний барабан котла; 2 – нижний коллектор; 3 – опускная труба; 4 – подъемная труба; 5 – обмуровка котла

Для надежности процесса крайне важен такой параметр, как кратность циркуляции. Это безразмерная величина, показывающая, во сколько раз масса воды, прошедшей через контур, превышает массу образовавшегося в нем пара. В котлах с естественной циркуляцией кратность колеблется от 8 до 50. Это гарантирует, что стенки труб всегда будут смочены водой, что предотвращает их перегрев и разрушение (пережог).

Нарушение циркуляции — одна из самых опасных аварийных ситуаций. Она может возникнуть из-за резких скачков нагрузки, падения уровня воды в барабане или образования накипи, сужающей проходное сечение труб. В худшем случае может произойти «опрокидывание циркуляции», когда движение в контуре останавливается или даже меняет направление.

5. Эффективное использование газового топлива в котлах

Природный газ является одним из самых эффективных, экологичных и удобных видов топлива для котельных. Его сжигание позволяет легко автоматизировать процесс и добиться высокого КПД. Однако для максимальной эффективности современный котельный агрегат — это не просто топка и теплообменник, а сложная система, включающая в себя вспомогательное оборудование.

Ключевым фактором является качество питательной воды. Природная вода всегда содержит растворенные соли жесткости (в основном кальция и магния), которые при нагреве выпадают в осадок, образуя твердую накипь на поверхностях нагрева. Накипь обладает крайне низкой теплопроводностью, работая как изолятор. Это приводит к резкому снижению эффективности теплообмена и, что еще опаснее, к перегреву металла труб и их разрушению. Поэтому все котельные оснащаются системами водоподготовки (ХВП).

Для повышения общего КПД установки тепло уходящих дымовых газов утилизируют в дополнительных теплообменниках:

- Экономайзер: в нем питательная вода перед подачей в котел подогревается уходящими газами. Это позволяет не только сэкономить топливо, но и уменьшить термические напряжения в элементах котла.

- Воздухоподогреватель: здесь уходящие газы подогревают воздух, подаваемый в топку для горения. Подача горячего воздуха интенсифицирует процесс горения, повышает температуру в топке и дополнительно увеличивает КПД агрегата.

- Пароперегреватель: специальное устройство в паровых котлах, где насыщенный пар, полученный в барабане, дополнительно нагревается до более высокой температуры, превращаясь в перегретый пар. Перегретый пар несет больше энергии и необходим для работы турбин и многих технологических процессов.

Автоматизация — еще одно преимущество газовых котлов. Современные системы управления обеспечивают не только автоматическое поддержание заданных параметров (давления, температуры), но и многоуровневую систему безопасности, которая мгновенно прекратит подачу газа при любой нештатной ситуации: погасании пламени, падении давления газа, отключении электроэнергии или остановке дымососа.

6. Сравнительный анализ основных типов котлов

Для наглядности сведем ключевые различия между двумя наиболее распространенными конструкциями котлов — газотрубной (дымогарной) и водотрубной — в таблицу.

| Параметр сравнения | Газотрубные (дымогарные) котлы | Водотрубные котлы |

|---|---|---|

| Принцип работы | Горячие газы движутся внутри труб, которые омываются водой. | Вода движется внутри труб, которые омываются горячими газами. |

| Рабочее давление | Ограничено, обычно до 1,6 — 2,5 МПа. | Может достигать сверхкритических значений (25 МПа и выше). |

| Паропроизводительность | Относительно невысокая, как правило, до 25-35 т/ч. | Очень высокая, до нескольких тысяч тонн пара в час. |

| Безопасность при взрыве | Более опасны из-за большого объема воды в корпусе, что может привести к мощному взрыву. | Более безопасны, так как разрыв одной-двух труб не приводит к разрушению всего котла. |

| Требования к качеству воды | Менее строгие, проще в очистке от накипи. | Крайне высокие требования к водоподготовке из-за малого диаметра труб. |

| Время выхода на режим | Более длительное из-за большой массы воды и металла. | Быстрый пуск и выход на номинальную мощность. |

| Область применения | Отопительные и небольшие производственные котельные. | Крупная промышленность, тепловые и атомные электростанции. |

Заключение

Мир котельных установок и котлов огромен и многообразен. От правильного выбора типа котельной, конструкции котла и вспомогательного оборудования напрямую зависит не только эффективность и экономичность теплоснабжения, но и безопасность людей. Современные тенденции в этой отрасли направлены на максимальную автоматизацию, повышение КПД за счет глубокой утилизации тепла, а также на снижение вредных выбросов в атмосферу. Понимание рассмотренных в этой статье классификаций и принципов работы является базой, необходимой для грамотной эксплуатации и проектирования систем теплоснабжения любого масштаба.

Интересные факты из мира котлов и теплоэнергетики

- Лошадиная сила: Единица мощности «лошадиная сила» была введена Джеймсом Уаттом, изобретателем паровой машины, чтобы наглядно продемонстрировать, работу скольких лошадей может заменить его механизм.

- «Титаник»: На знаменитом лайнере «Титаник» было установлено 29 котлов, которые сжигали около 600 тонн угля в сутки. Дым от них выходил только через три из четырех знаменитых труб, четвертая же была декоративной и служила для вентиляции.

- Сверхкритические котлы: В самых мощных энергетических котлах вода находится в сверхкритическом состоянии (при давлении свыше 22,1 МПа и температуре более 374 °С). В этом состоянии исчезает разница между жидкостью и газом, что позволяет значительно повысить КПД энергоблока.

- Первый «котел»: Прообраз парового котла, так называемый эолипил, был описан еще в I веке нашей эры Героном Александрийским, однако тогда он рассматривался лишь как забавная игрушка.