Содержание страницы

- 1. Первичный этап: Выбор сечения кабеля по эксплуатационным параметрам

- 2. Проверка на термическую устойчивость при коротком замыкании

- 3. Комплексная верификация и проверка на невозгорание

- 4. Роль и термическая стойкость экрана силового кабеля

- 5. Сравнительный анализ материалов токопроводящих жил

- Интересные факты о силовых кабелях

- Заключение

Силовые кабели являются неотъемлемой и критически важной составляющей современных систем электроснабжения. Они подобны артериям, по которым энергия от генерирующих станций поступает к промышленным предприятиям, инфраструктурным объектам и жилым домам. История кабельной техники прошла долгий путь: от первых гуттаперчевых изоляций XIX века до современных высокотехнологичных решений на основе сшитого полиэтилена (СПЭ). Неправильный выбор кабеля может привести не только к экономическим потерям из-за перегрева и избыточных потерь напряжения, но и к катастрофическим последствиям, включая короткие замыкания (КЗ), пожары и полное отключение потребителей. Именно поэтому процесс выбора и проверки силовых кабелей регламентируется строгими нормами и требует глубокого инженерного анализа.

В данной статье мы подробно рассмотрим ключевые аспекты этого процесса, уделив особое внимание проверке кабеля на термическую устойчивость при коротком замыкании — одному из самых опасных и разрушительных режимов работы электроустановки.

1. Первичный этап: Выбор сечения кабеля по эксплуатационным параметрам

Начальный подбор силового кабеля — это многофакторная задача, основанная на анализе будущих условий его работы. Основными критериями на этом этапе являются:

- Расчетный ток нагрузки: Определяется на основе суммарной установленной мощности всех электроприемников, которые будут подключены к данной линии, с учетом коэффициентов спроса и одновременности. Сечение жилы должно быть достаточным, чтобы выдерживать этот ток в длительном режиме без превышения допустимой температуры нагрева.

- Номинальное напряжение сети: Изоляция кабеля должна соответствовать классу напряжения сети (например, 0.4 кВ, 10 кВ, 110 кВ), в которой он будет эксплуатироваться, с необходимым запасом прочности.

- Способ прокладки и условия окружающей среды: Будет ли кабель проложен в земле, в кабельном канале, на открытом воздухе или в воде? Каковы температура окружающей среды, влажность, наличие агрессивных сред? Эти факторы влияют на теплоотвод и, следовательно, на длительно допустимый ток нагрузки. Для коррекции применяются специальные поправочные коэффициенты.

Только после того, как сечение предварительно выбрано по этим условиям, инженеры приступают к серии обязательных проверочных расчетов, важнейшим из которых является проверка на термическую устойчивость.

2. Проверка на термическую устойчивость при коротком замыкании

Короткое замыкание — это резкое, многократное увеличение тока в цепи, вызванное нарушением изоляции. За доли секунды в проводнике выделяется огромное количество теплоты, способное расплавить жилу и воспламенить изоляцию. Задача проверки на термическую устойчивость — убедиться, что выбранное сечение кабеля способно выдержать этот тепловой удар без необратимых повреждений до момента срабатывания защитной аппаратуры.

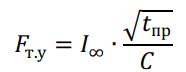

Минимально допустимая площадь сечения токоведущей жилы (ТПЖ) по этому условию рассчитывается по фундаментальной формуле:

где:

- Fт.у – искомая минимальная площадь сечения ТПЖ, мм2. Фактически выбранное сечение кабеля должно быть больше или равно этому значению.

- I∞ – установившееся значение тока короткого замыкания, А. Это расчетная величина, определяемая для самой неблагоприятной точки возможного КЗ.

- tпр – приведенное время короткого замыкания, с. Это условное время, в течение которого установившийся ток I∞ выделил бы такое же количество теплоты, что и реальный, затухающий ток КЗ за все время до его отключения.

- C – эмпирический термический коэффициент, который зависит от материала жилы и учитывает его теплофизические свойства. Его значения стандартизированы и принимаются для:

- Кабелей с медными жилами: C = 141

- Кабелей с алюминиевыми жилами: C = 85

После выполнения этого расчета и подтверждения, что выбранное сечение удовлетворяет условию Fвыбранное ≥ Fт.у, необходимо провести ряд дополнительных, не менее важных проверок, чтобы гарантировать полную безопасность и надежность кабельной линии.

3. Комплексная верификация и проверка на невозгорание

Успешное прохождение проверки на термическую устойчивость — это еще не финал. Сечение силового кабеля дополнительно проверяют по следующим критериям:

- Допустимые потери напряжения: Длинные кабельные линии обладают собственным сопротивлением, что приводит к падению напряжения. Необходимо убедиться, что напряжение у конечного потребителя не упадет ниже установленных нормативами пределов (обычно не более 5%).

- Электродинамическая стойкость: При КЗ параллельные проводники испытывают огромные силы взаимного притяжения или отталкивания. Проверка гарантирует, что эти силы не повредят кабель и его крепления.

- Проверка на невозгорание: Это критически важный аспект пожарной безопасности. Процедура регламентируется, в частности, циркуляром Ц-02-98(Э) «О проверке кабелей на невозгорание при протекании тока короткого замыкания» и стандартами, например, комплексом ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». Цель — доказать, что максимальная температура нагрева жилы и других элементов кабеля в момент КЗ не достигнет температуры воспламенения изоляционных материалов.

3.1. Расчет температуры жилы кабеля в момент КЗ

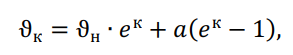

Для проверки на невозгорание необходимо вычислить пиковую температуру жилы, которую она достигнет в конце процесса короткого замыкания. Расчет производится по следующей формуле:

где:

- θк – конечная температура жилы при КЗ, ℃. Эта величина сравнивается с предельно допустимой для данного типа изоляции.

- θн – начальная температура жилы непосредственно перед возникновением КЗ, ℃. Она зависит от рабочего тока нагрузки.

- α = 228 ℃ – константа для меди и алюминия, представляющая собой величину, обратную температурному коэффициенту электрического сопротивления при 0 ℃.

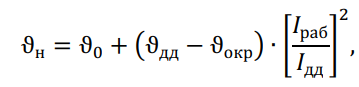

Начальная температура θн не всегда равна температуре окружающей среды, а зависит от степени загрузки кабеля и рассчитывается как:

где:

- θокр – температура окружающей среды (стандартно принимается 15 ℃ для прокладки в земле и 25 ℃ для прокладки на воздухе).

- θдд – длительно допустимая температура нагрева ТПЖ (например, 70 ℃ для ПВХ изоляции, 90 ℃ для СПЭ изоляции).

- Iраб – фактический рабочий ток в линии, А.

- Iдд – длительно допустимый ток для данного сечения кабеля из каталога производителя, А.

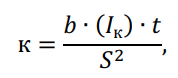

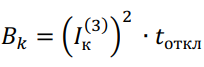

Величина (Iк² × t) в основной формуле представляет собой интеграл Джоуля, или тепловой импульс короткого замыкания. Это ключевой параметр, характеризующий энергию, выделившуюся в кабеле.

Коэффициент b — это постоянная, характеризующая теплофизические свойства материала жилы:

![]()

![]()

Важнейшее требование: для кабелей с современной изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) предельная температура жилы при КЗ не должна превышать 250 ℃, а температура медного экрана — 350 ℃.

3.2. Проверка сечения по ГОСТ Р 52736-2007

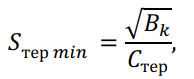

Проверку термической стойкости также можно выполнить в соответствии с авторитетным стандартом ГОСТ Р 52736-2007 «Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчёта электродинамического и термического действия токов короткого замыкания». Согласно этому документу, стойкость обеспечивается, если фактическое сечение S (в мм2) удовлетворяет неравенству:

S ≥ Sтер.min

где Sтер.min — минимальное сечение по условию термической стойкости, которое определяется по формуле:

Здесь:

- tоткл – регламентированное время отключения тока КЗ защитой, с (для сетей 220 кВ обычно принимается равным 0,1 с).

- Cth – параметр, зависящий от материала и предельной температуры. Согласно таблице 8 указанного ГОСТа, его значения равны:

- для кабеля 220 кВ – 90;

- для кабеля 10 кВ – 65.

4. Роль и термическая стойкость экрана силового кабеля

В кабелях на среднее и высокое напряжение важнейшую роль играет электропроводящий экран, расположенный поверх основной изоляции. Его основная функция — создание равномерного радиального электрического поля вокруг жилы, что предотвращает возникновение частичных разрядов и продлевает срок службы изоляции. Для выполнения этой функции экран должен быть надежно заземлен.

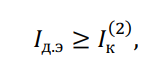

Однако при коротком замыкании часть тока протекает и по экрану, вызывая его нагрев. Поэтому термическая стойкость экрана также подлежит обязательной проверке по условию:

где:

- Iд.э – допустимый ток для экрана, кА. Например:

- для кабеля 220 кВ (экран 120 мм2) – 24,36 кА;

- для кабеля 10 кВ (экран 25 мм2) – 19,2 кА.

- I(2)k – ток двухфазного короткого замыкания на землю, кА, который и протекает по экрану.

4.1. Особенности заземления экранов и паразитные токи

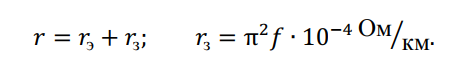

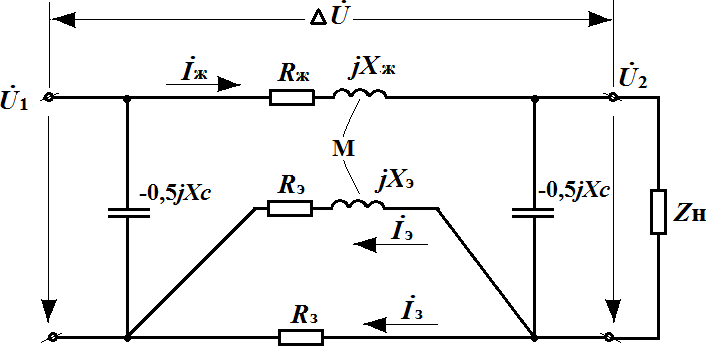

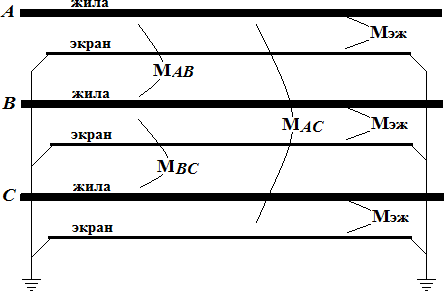

Способ заземления экрана (с одной или с обеих сторон) влияет на эксплуатационные характеристики линии. При заземлении с двух сторон в экране под действием электромагнитной индукции от тока в основной жиле возникают так называемые циркуляционные токи. Эти токи вызывают дополнительный нагрев и потери энергии, что снижает пропускную способность кабеля. При этом для токов нагрузки и КЗ образуется параллельный путь через землю.

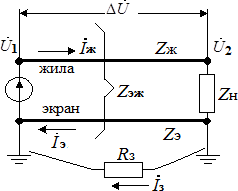

Как показано на схеме замещения (рис. 1), полное активное сопротивление контура «экран – земля» складывается из сопротивления самого экрана Rэ и сопротивления земли Rз, учитывающего потери в грунте.

На промышленной частоте 50 Гц удельное сопротивление земли Rз принимают практически постоянным, около 0,05 Ом/км.

Рис. 1. Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена

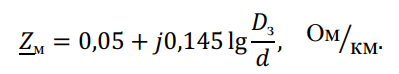

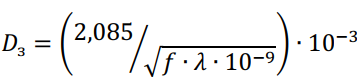

При расчетах также учитывается взаимоиндукция между контурами «жила-земля» и «экран-земля». Сопротивление, обусловленное этой связью, рассчитывается по формуле:

где δз — эквивалентная глубина возврата тока через землю, м.

Эта глубина зависит от удельной проводимости грунта. При отсутствии точных геодезических данных, для частоты 50 Гц ее обычно принимают равной 1000 м.

Рис. 2. Заземление экранов с двух сторон трех однофазных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена

Рис. 2. Заземление экранов с двух сторон трех однофазных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтиленаПри проектировании трехфазных линий, состоящих из трех однофазных кабелей (рис. 2), расчет усложняется необходимостью учета взаимной индукции между всеми фазами. Способ их взаимного расположения (в ряд или треугольником) существенно влияет на величину наведенных токов в экранах и общие потери в линии.

5. Сравнительный анализ материалов токопроводящих жил

Выбор между медью и алюминием для токопроводящих жил является одним из ключевых решений при проектировании кабельной линии. Каждый материал имеет свои преимущества и недостатки, которые необходимо учитывать.

| Параметр | Медь (Cu) | Алюминий (Al) |

|---|---|---|

| Удельное электрическое сопротивление (при 20°C) | ~0.0172 Ом·мм²/м (очень низкое) | ~0.028 Ом·мм²/м (ниже, чем у меди) |

| Плотность | 8.96 г/см³ (тяжелый) | 2.7 г/см³ (легкий) |

| Термический коэффициент ‘C’ | 141 (более высокая термическая стойкость) | 85 (более низкая термическая стойкость) |

| Стоимость | Высокая | Значительно ниже меди |

| Пластичность и стойкость к изгибам | Высокая, выдерживает многократные изгибы | Более хрупкий, склонен к излому при повторных изгибах |

| Коррозионная стойкость | Высокая, оксидная пленка проводит ток | Быстро окисляется на воздухе, оксидная пленка является диэлектриком |

Интересные факты о силовых кабелях

- Первый подводный кабель: Первая попытка проложить телеграфный кабель по дну Ла-Манша была предпринята еще в 1850 году. Он проработал всего несколько часов, но положил начало эре глобальных коммуникаций.

- Энергетические супермагистрали: Современные подводные силовые кабели постоянного тока (HVDC), такие как NordLink (между Норвегией и Германией), могут передавать до 1400 МВт электроэнергии на расстояние более 600 км, что сопоставимо с мощностью крупной АЭС.

- Сшитый полиэтилен (СПЭ): Технология «сшивки» полиэтилена была революционной. Она создает прочные поперечные связи между молекулами полимера, превращая его из термопластичного материала в термореактивный. Это резко повысило рабочую температуру и стойкость изоляции к тепловым ударам.

Заключение

Выбор силового кабеля — это сложный инженерный процесс, который не терпит упрощений. От правильности расчетов зависит не только экономическая эффективность проекта, но и, в первую очередь, безопасность людей и оборудования. Современные методики, закрепленные в национальных стандартах, таких как ГОСТ Р 52736-2007, позволяют с высокой точностью моделировать поведение кабеля в самых тяжелых режимах, включая короткое замыкание. Комплексный подход, включающий проверку на термическую и динамическую стойкость, допустимые потери напряжения и невозгорание, является золотым стандартом в проектировании надежных и долговечных систем электроснабжения.