Содержание страницы

Надежность современных систем электроснабжения напрямую зависит от состояния её ключевых компонентов, среди которых силовые кабельные линии (КЛ) занимают одно из центральных мест. Бесперебойная передача электроэнергии — это основа функционирования промышленности, инфраструктуры и бытового сектора. Именно поэтому своевременная и точная диагностика рабочих параметров КЛ является критически важной задачей. Исторически контроль состояния изоляции сводился к периодическим испытаниям, часто проводимым «до отказа». Однако современный подход, основанный на принципах предиктивного (прогнозного) обслуживания, требует непрерывного сбора и анализа данных для предотвращения аварий.

В этой статье мы подробно рассмотрим как классические, так и передовые методы диагностики, регламентированные действующей нормативной документацией, включая ГОСТ Р МЭК 62067-2011 «Кабели силовые с экструдированной изоляцией и арматура к ним на номинальное напряжение свыше 150 кВ (Um = 170 кВ) до 500 кВ (Um = 550 кВ)», а также фундаментальными правилами ПУЭ (Правила устройства электроустановок) и ПТЭЭП (Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей).

Роль и этапы диагностирования кабельных линий

Диагностика рабочих параметров кабельной линии электропередачи — это обязательный комплекс мероприятий, который проводится на всех этапах её жизненного цикла: перед вводом в эксплуатацию, периодически в процессе использования и в обязательном порядке после проведения ремонтных работ. Объём, нормы и методология диагностирования КЛ строго регламентируются, учитывая как требования нормативных документов, так и рекомендации завода-изготовителя конкретного кабеля.

Наряду с плановой диагностикой, ключевую роль играет непрерывный мониторинг КЛ. Современные автоматизированные системы отслеживают важнейшие параметры в реальном времени: нагрузочный режим, аварийные события и, что особенно важно, интенсивность частичных разрядов (ЧР) в изоляции. Для сбора, обработки, визуализации и хранения этой информации применяются комплексные системы автоматического диагностирования. Они регистрируют параметры возникающих частичных разрядов, температуру в ключевых точках (токопроводящие жилы, экраны, соединительные и концевые муфты), что позволяет формировать достоверную оценку текущего технического состояния КЛ. Накопленная база данных о динамике разрядных процессов становится основой для прогнозирования и выявления дефектов на самых ранних стадиях их развития, предотвращая серьезные аварии.

Измерение сопротивления изоляции: Основа основ диагностики

Одним из базовых и наиболее важных тестов является измерение сопротивления изоляции. Эта процедура позволяет оценить общее состояние диэлектрика, выявить его увлажнение, загрязнение или старение.

Для измерения сопротивления изоляции кабельных линий (КЛ) рекомендуется использовать специализированный прибор — мегаомметр на напряжение 2500 В. Крайне важно помнить о безопасности: выполнять измерения разрешается только на полностью отключенных, заземленных и разряженных КЛ, чтобы исключить остаточный емкостной заряд.

Методика проведения измерений для разных типов кабелей

Схема измерения напрямую зависит от конструкции кабеля и способа его прокладки:

- Одножильные кабели без металлического экрана (брони, оболочки), проложенные в земле: измерения проводятся между жилой и землей. Если такой кабель проложен на воздухе, измерение сопротивления изоляции не производится.

- Одножильные кабели с металлическим экраном (оболочкой, броней): измерение выполняется между токопроводящей жилой и этим экраном.

- Многожильные кабели без металлического экрана: измерение производится поочередно для каждой жилы относительно всех остальных, соединенных вместе.

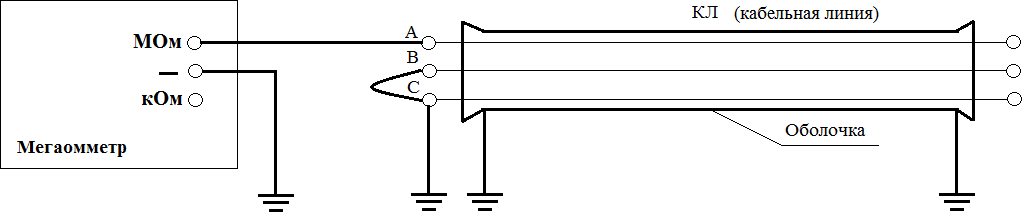

- Многожильные кабели с металлическим экраном: процедура усложняется. Измерение выполняется между каждой жилой и всеми остальными жилами, которые соединены вместе и с металлическим экраном (броней, оболочкой). Например, для трехжильного кабеля с жилами А, В и С, схема будет следующей:

1. А – (В + С + оболочка);

2. В – (С + А + оболочка);

3. С – (А + В + оболочка).

Электрическая схема этого процесса наглядно показана на рис. 1.

Рис. 1. Схема электрических соединений для измерения сопротивления изоляции жил силового кабеля мегаомметром типа М4100/5

Факторы, влияющие на результат, и коэффициент абсорбции

При измерении сопротивления изоляции крайне важно учитывать два фактора: температуру и влажность. С ростом температуры в диэлектриках увеличивается число свободных носителей заряда, что закономерно приводит к снижению сопротивления изоляции. Однако делать вывод о состоянии диэлектрика только по температуре некорректно. Большинство изоляционных материалов гигроскопичны, то есть способны поглощать влагу, что вызывает еще более существенное падение сопротивления.

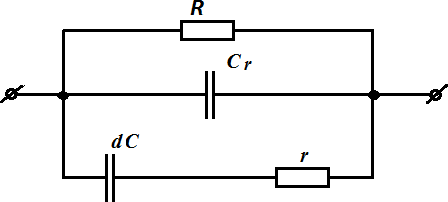

Для получения объективной оценки, независимой от этих факторов, на практике используется коэффициент абсорбции (Kабс). Он отражает динамику токов поляризации в диэлектрике и рассчитывается как отношение значений сопротивления, измеренных через 60 и 15 секунд после подачи напряжения.

Kабс = R**60 / R*15

где R*15 и R**60 — значения сопротивления изоляции, измеренные соответственно через 15 и 60 секунд. Интерпретация результатов такова:

- Kабс в пределах 1,0 – 1,2: указывает на влажную или загрязненную изоляцию.

- Kабс в пределах 1,2 – 1,7 и выше: характеризует сухую и качественную изоляцию.

Для кабельных линий напряжением до 1 кВ испытание считается успешным, если сопротивление изоляции составляет не ниже 0,5 МОм. Для КЛ напряжением выше 1 кВ абсолютное значение сопротивления изоляции не нормируется, и основным показателем является именно коэффициент абсорбции, а также отсутствие резкого снижения показаний по сравнению с предыдущими измерениями.

Физика процесса: Схема замещения изоляции

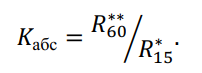

Чтобы понять, почему сопротивление меняется со временем, рассмотрим эквивалентную схему замещения изоляции (рис. 2). В ней сопротивление R моделирует ток утечки через диэлектрик, а ёмкость C – эквивалентную электрическую ёмкость оборудования. Эта емкость заряжается очень быстро, в пределах первых 15 секунд (R*15).

Рис. 2. Схема замещения изоляции оборудования

Последовательная цепочка dC и r моделирует более медленные процессы диэлектрической абсорбции (поглощения). В качественных, сухих диэлектриках без примесей эти процессы занимают больше времени. На практике этот интервал ограничивают 60 секундами (R**60), что и легло в основу методики расчета коэффициента абсорбции. Силовые кабели обладают значительной собственной емкостью (1–2 микрофарады на фазу), поэтому для минимизации погрешности их рекомендуется отключать от другого испытываемого оборудования (трансформаторов, двигателей).

Приборы для измерения сопротивления изоляции

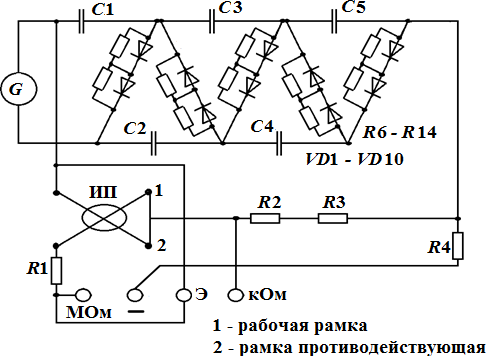

Классический мегаомметр М4100/5

Для измерения сопротивления изоляции применяются мегаомметры. Принцип их работы заключается в приложении к объекту стабильного напряжения постоянного тока и измерении протекающего тока утечки. Классическим представителем является аналоговый мегаомметр М4100/5 (рис. 3). Его схема включает ручной генератор переменного тока G, выпрямитель с умножителем напряжения и измерительный механизм — магнитоэлектрический логометр.

Рис. 3. Схема электрическая принципиальная мегаомметра М4100/5

Порядок работы с М4100/5:

- Проверить исправность прибора согласно инструкции.

- Заземлить испытуемую цепь.

- Подключить прибор к соответствующим зажимам («МОм», «кОм», «–»).

- Снять временное заземление с цепи.

- Вращая рукоятку генератора с номинальной скоростью (120 об/мин), произвести отсчет по шкале.

Результат измерения может быть искажен поверхностными токами утечки. Для их устранения используется специальный зажим «Э» (экран), к которому подключается токоотводящий электрод (бандаж), наложенный на изоляцию.

Таблица 1. Ключевые технические характеристики мегаомметра М4100/5

| 1 | Пределы измерительного диапазона | кОм – 0 – 20000 | МОм – 0 – 1000 |

| 2 | Номинальное выходное напряжение (диапазон «МОм»), В | 2500 ± 250 | |

| 3 | Основная приведенная погрешность, %, не более | ±1 от длины шкалы | |

| 4 | Класс точности прибора | 1,0 | |

| 5 | Длина измерительной шкалы, мм, не менее | 80 | |

| 6 | Источник питания | Встроенный электромеханический генератор | |

| 7 | Номинальная скорость вращения рукоятки, об/мин. | 120 | |

| 8 | Масса с защитным футляром, кг, не более | 4,9 | |

| 9 | Время установления рабочего режима | Мгновенно после достижения номинальной скорости | |

| 10 | Рабочий диапазон температур, °C | От -30 до +40 | |

| 11 | Допустимая влажность воздуха при +30 °C | До 90 % | |

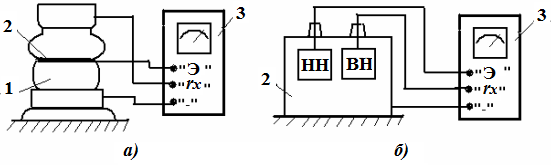

Применение экранирования (рис. 4) позволяет исключить влияние состояния поверхности изолятора или локализовать область измерения, например, при проверке изоляции только одной обмотки трансформатора.

Рис. 4. Схемы экранирования при измерении сопротивления изоляции: А) — исключение влияния поверхности изоляции; б) — исключение влияния изоляции обмотки НН трансформатора; 1 — объект; 2 — экранное кольцо (бандаж); 3 – мегаомметр.

Современные цифровые мегаомметры Е6-40 и Е6-31

На смену аналоговым приборам пришли современные цифровые мегаомметры, такие как Е6-40 (рис. 5, а) и Е6-31 (рис. 5, б). Они отличаются высокой точностью, удобством использования, автоматизацией измерений и компактностью.

а) б)

Рис. 5. Внешний вид цифровых мегаомметров: а) – Е6-40; б) – Е6-31

Мегаомметр Е6-40 способен генерировать испытательное напряжение 100, 250, 500, 1000 или 2500 В и питается от встроенной АКБ, обеспечивающей до 500 измерений на одном заряде. Важной функцией является автоматическое измерение остаточного напряжения в цепи. Прибор имеет высокую степень защиты корпуса IP67 по ГОСТ 14254-2015 (взамен ГОСТ 14254-96), что позволяет использовать его в сложных полевых условиях.

Таблица 2. Погрешность измерения сопротивления изоляции мегаомметром Е6-40

| Диапазон измеренного сопротивления | Относительная погрешность измерения |

| от 0,1 МОм до 1 ГОм | ±(0,03∙Rизм + 3 единицы младшего разряда) |

| от 1 ГОм до 10 ГОм | ±5% |

| от 10 ГОм до 250 ГОм | ±10% |

Таблица 3. Пределы измерений сопротивления изоляции мегаомметром Е6-40

| Измеряемое сопротивление | Значение испытательного напряжения, В | ||||

| 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | |

| Минимальное значение, МОм | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 1 | 2,5 |

| Максимальное значение, ГОм | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 |

Мегаомметр Е6-31 является универсальным прибором, предназначенным для измерения сопротивления изоляции (до 300 ГОм) и переменного напряжения (до 700 В). Его ключевая особенность — автоматический расчет коэффициента абсорбции, что значительно упрощает и ускоряет работу персонала. Данный прибор является современной заменой целого ряда устаревших аналоговых моделей, включая всю линейку М4100.

Оценка диэлектрических потерь (tgδ)

Для силовых кабелей, особенно высоковольтных с бумажной пропитанной изоляцией, огромное значение имеет такой параметр, как диэлектрические потери. Это мощность, которая рассеивается в изоляции в виде тепла под действием переменного электрического поля. При напряжении 220 кВ эти потери могут составлять до 50% от потерь в самих токопроводящих жилах, приводя к существенному нагреву кабеля.

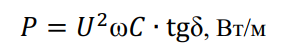

Величина диэлектрических потерь (P) определяется по формуле:

P = U2 ∙ ω ∙ C ∙ tgδ

где U – приложенное напряжение, ω = 2πƒ – угловая частота, C – емкость фазы кабеля, а tgδ (тангенс угла диэлектрических потерь) – ключевой показатель качества изоляции. Он равен отношению активного тока к реактивному в диэлектрике:

tgδ = Ia / Ip

Значение tgδ сильно зависит от температуры, влажности и приложенного напряжения. Рост этих факторов, а также ионизация газовых включений в диэлектрике приводят к увеличению tgδ, что свидетельствует об ухудшении состояния изоляции.

Таблица 4. Предельные значения диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь в изоляции кабеля

| Тип кабеля и изоляции | tgδ | εr |

| Кабели с пропитанной бумажной изоляцией | ||

| С вязкой или нестекающей пропиткой | 0,01 | 4 |

| Маслонаполненные низкого давления | 0,004 – 0,0045 | 3,3 – 3,75 |

| Маслонаполненные высокого давления | 0,0045 | 3,7 |

| Газонаполненные | 0,004 – 0,0045 | 3,4 – 3,5 |

| Кабели с полимерной изоляцией | ||

| Из бутилкаучуковой резины | 0,05 | 4,5 |

| Из этиленпропиленовой резины | 0,04 | 3 |

| Из поливинилхлорида (ПВХ) | 0,1 | 8 |

| Из сшитого полиэтилена (СПЭ) | 0,0008 | 2,5 |

| Из термопластичного полиэтилена | 0,001 | 2,3 |

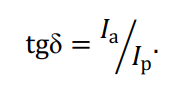

Измерение tgδ с помощью моста Шеринга

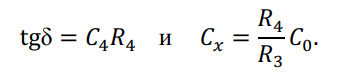

Для эксплуатационного контроля tgδ и емкости изоляции традиционно используется мост переменного тока Шеринга. Схема измерений (рис. 6) представляет собой мост, в одно плечо которого включается контролируемый объект (кабель), а в другое — образцовый конденсатор с пренебрежимо малыми потерями. Путем уравновешивания моста с помощью магазинов емкостей и сопротивлений определяются искомые параметры изоляции.

Рис. 6. Мостовая схема измерений: 1 – объект контроля; 2 – средство измерений (измерительный мост); 3 – источник напряжения.

Когда мост сбалансирован (указатель равновесия показывает ноль), выполняются следующие соотношения для расчета емкости и тангенса потерь:

Cx = C0 ∙ (R4 / R3) ; tgδ = ω ∙ C4 ∙ R4

Серийно выпускаемый измерительный мост Р5026 в комплекте с образцовым конденсатором Р5023 позволяет проводить измерения при напряжении до 10 кВ. Его технические характеристики и расчетные формулы приведены в таблице 5.

Таблица 5. Технические характеристики и формулы расчета для моста Р5026

| Пределы измерения |

Рабочее напряжение, кВ |

Положение переключателя |

Формулы расчета |

Iдоп.max, A |

||||

| Cx | tgδ | A | N | Cx, мкФ | tgδ | |||

| 10 — 1000 | 10-4 – 0,1 | 5 — 10 | 1 | 0,1 | 0,1∙C0∙C4/R3 | 0,1∙ω∙C4∙R4 | 3∙10-3 | |

| 100 — 10000 | 10-4 – 1,0 | 3 — 10 | 1 | 1 | C0∙C4/R3 | ω∙C4∙R4 | 3∙10-2 | |

| 104 — 105 | 104 – 2∙104 | 2 | 1 | 3∙10-1 | ||||

| 2∙104 — 105 | ||||||||

| 105 — 106 | 5∙10-4 – 1,0 | 3 -5 | 3 | 1 | ω∙C4∙R4 | 3 | ||

| 650 – 2∙105 | 5∙10-3 – 0,1 | < 0,1 | 4 | 0,1 | 4 ∙ 10−4 ∙ C4/R3 | 0,1∙ω∙C4∙R4 | 4∙10-3 | |

| 6500 – 2∙106 | 5∙10-3 – 1,0 | 4 | 1 | 4 ∙ 10−3 ∙ C4/R3 | ω∙C4∙R4 | 3∙10-2 | ||

| 2∙106 – 5∙108 | 5 | 1 | C4/R3 | 2∙10-1 | ||||

Примечания: C0 — ёмкость образцового конденсатора Р5023, пФ; C4 — отсчет магазина емкостей, мкФ; R3 — отсчёт магазина сопротивлений, Ом.

Современные методы локации повреждений: Импульсная рефлектометрия

Наряду с оценкой общего состояния изоляции, важнейшей задачей является точное определение места повреждения (ОМП) в случае его возникновения. Для этого сегодня широко применяются цифровые импульсные рефлектометры. Принцип их действия (метод TDR — Time-Domain Reflectometry) основан на посылке в кабель короткого зондирующего импульса и анализе отраженных сигналов. Любая неоднородность в линии (обрыв, короткое замыкание, муфта, несанкционированное подключение) вызывает отражение, по времени задержки которого прибор с высокой точностью вычисляет расстояние до этой точки.

Рис. 7. Внешний вид цифрового рефлектометра РЕЙС-305

Современные рефлектометры, такие как линейка «РЕЙС», являются мощными многофункциональными приборами. Например, модель РЕЙС-305 поддерживает сразу несколько методов ОМП, включая классический метод импульсной рефлектометрии, метод колебательного разряда (для высоковольтных повреждений) и импульсно-дуговой метод (для выявления заплывающих пробоев).

Таблица 6. Обзор популярных моделей цифровых рефлектометров

| Модель, шифр | Ключевое назначение и функционал | Страна-производитель | Ориентировочная цена, руб. |

| РЕЙС-50 USB | Базовый цифровой измеритель для определения длины кабеля, выявления обрывов, КЗ и неоднородностей. Подключение к ПК через USB. | Россия | 25665 |

| РЕЙС-45 | Компактный минирефлектометр для оперативного поиска повреждений (обрыв, КЗ) и неоднородностей (муфты, подключения). | Россия | 23364 |

| РЕЙС-105М/М1 | Портативные универсальные рефлектометры для детальной диагностики линий связи и силовых кабелей, определения характера повреждений. | Россия | от 53336 |

| РЕЙС-205 | Комбинированный прибор, сочетающий функции рефлектометра и измерительного моста. Идеален для кабельных линий связи. | Россия | 106141 |

| РЕЙС-305 | Мощный рефлектометр для силовых КЛ. Поддерживает 3 метода локации (импульсный, колебательного разряда, импульсно-дуговой). Диапазон до 51,2 км. | Россия | 129446 |

| РЕЙС-405 | Высокопроизводительный компьютерный рефлектометр для использования в составе мобильных электротехнических лабораторий. | Россия | 311166 |

| РЕЙС-7500 | Полнофункциональный оптический рефлектометр (OTDR) для диагностики волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на длинах волн 1310/1550 нм. | Россия | По запросу |

Заключение

Комплексная диагностика силовых кабельных линий — это многогранный процесс, сочетающий в себе как проверенные временем методики, так и новейшие технологические решения. От регулярного измерения сопротивления изоляции и оценки диэлектрических потерь до использования точных рефлектометров для локации повреждений — каждый метод вносит свой вклад в обеспечение надежности электроснабжения. Очевиден тренд на переход от эпизодической диагностики к системам непрерывного онлайн-мониторинга, которые позволяют не просто констатировать факт деградации изоляции, а прогнозировать ее развитие, реализуя на практике концепцию интеллектуального управления состоянием электросетевых активов.