К конструкторским документам относятся графические (чертеж детали, сборочный чертеж, чертеж общего вида, монтажный чертеж и др.) и текстовые документы (спецификации, пояснительная записка, ведомости, технические условия, программы, методики испытаний и др.), которые в отдельности или в совокупности определяют состав или устройство изделия и содержат необходимые данные для его разработки или изготовления, контроля, приемки, эксплуатации и ремонта.

Чертеж детали – документ, содержащий изображение детали и другие данные, необходимые для изготовления и контроля.

Сборочный чертеж – документ, содержащий изображение сборочной единицы и другие данные, необходимые для ее сборки (изготовления) и контроля. К сборочным чертежам относят также чертежи для монтажа гидро-, пневмо- и электрооборудования.

Чертеж общего вида – документ, определяющий конструкцию изделия, взаимодействие его основных составных частей и поясняющий принцип работы изделия.

Технические условия – документ, содержащий требования (совокупность всех показателей, норм, правил и положений) к изделию, его изготовлению, контролю, приемке и поставке, которые нецелесообразно указывать в других конструкторских документах.

Габаритный чертеж (ГЧ) – документ, содержащий контурное (упрощенное) изображение изделия с габаритными, установочными и присоединительными размерами.

Монтажный чертеж (МЧ) – документ, содержащий контурное (упрощенное) изображение изделия, а также данные, необходимые для его установки (монтажа) на месте применения. Схема – документ, на котором показаны в виде условных изображений или обозначений составные части изделия и связи между ними.

Спецификация – документ, определяющий состав сборочной единицы, комплекса или комплекта.

Изображения – виды, разрезы, сечения. Представление об изделии связано с изучением его формы. Форма определяется поверхностями, ограничивающими изделие. Задать на чертеже форму изделия — это значит построить проекционные изображения совокупности точек и линий, определяющих форму изделия и проекции ее контурных линий.

Отображение изделия осуществляется по методу параллельного прямоугольного проецирования.

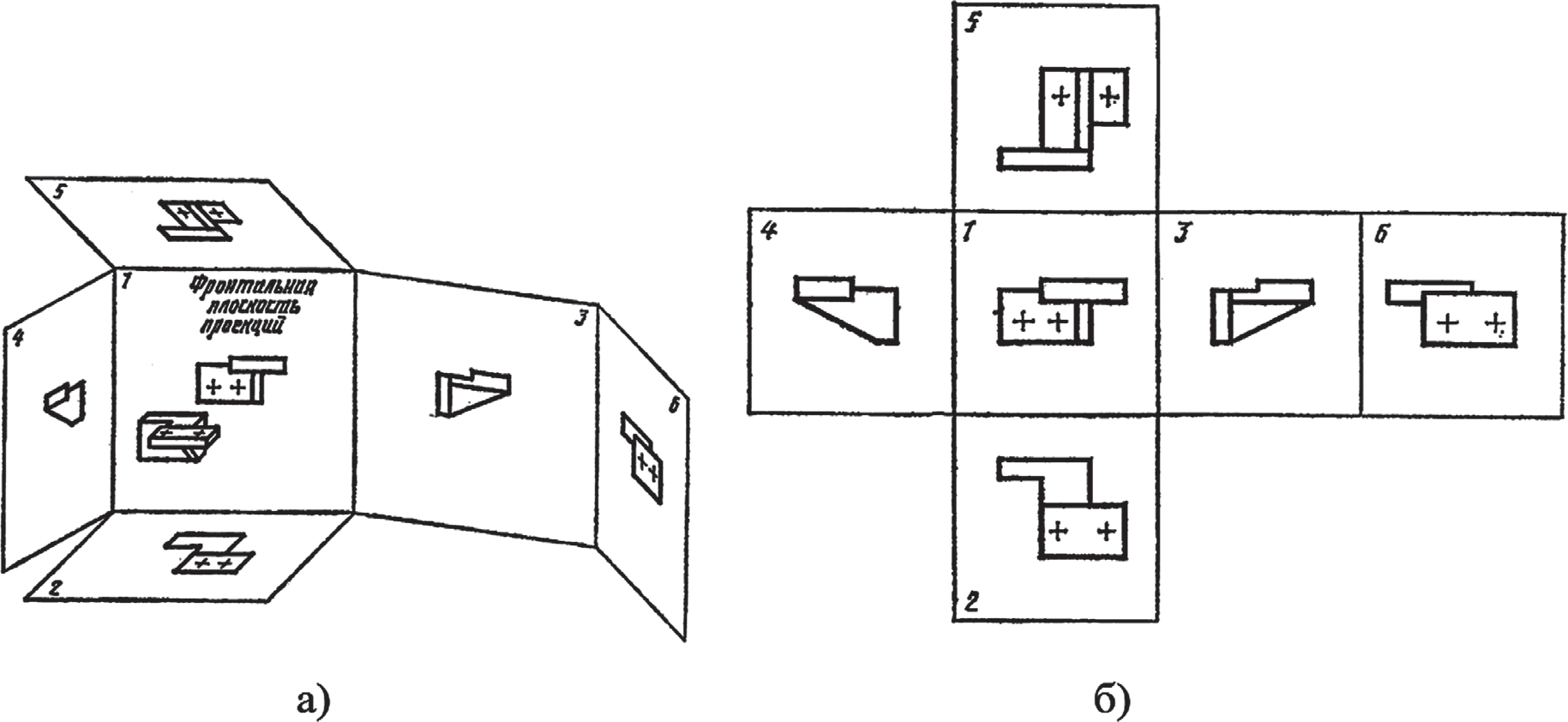

Вид – изображение видимой, обращенной к наблюдателю поверхности предмета. Если необходимо пояснить чертеж, то на виде штриховыми линиями допускается указывать невидимый контур предмета, что позволяет уменьшить число видов. Виды подразделяются на основные, дополнительные и местные. Основной вид — это вид, полученный проецированием предмета на шесть основных плоскостей проекций. Изображение на фронтальной плоскости проекций принимается на чертеже в качестве главного. Предмет располагают относительно фронтальной плоскости проекций так, чтобы изображение на ней давало наиболее полное представление о форме и размерах предмета. Число видов должно быть наименьшим, но обеспечивающим полное представление о предмете.

Устанавливаются следующие названия видов, получаемых на основных плоскостях проекций: 1 — вид спереди (главный вид); 2 — вид сверху; 3 — вид слева; 4 — вид справа; 5 — вид снизу; 6 — вид сзади (рис. 1).

Рис. 1. Схема формирования проекций детали на шесть основных плоскостей развертки куба: а — развертка куба; б — основные плоскости проекций

Дополнительный вид — это вид, получаемый проецированием предмета на дополнительную плоскость проекций, непараллельную ни одной из основных плоскостей проекций.

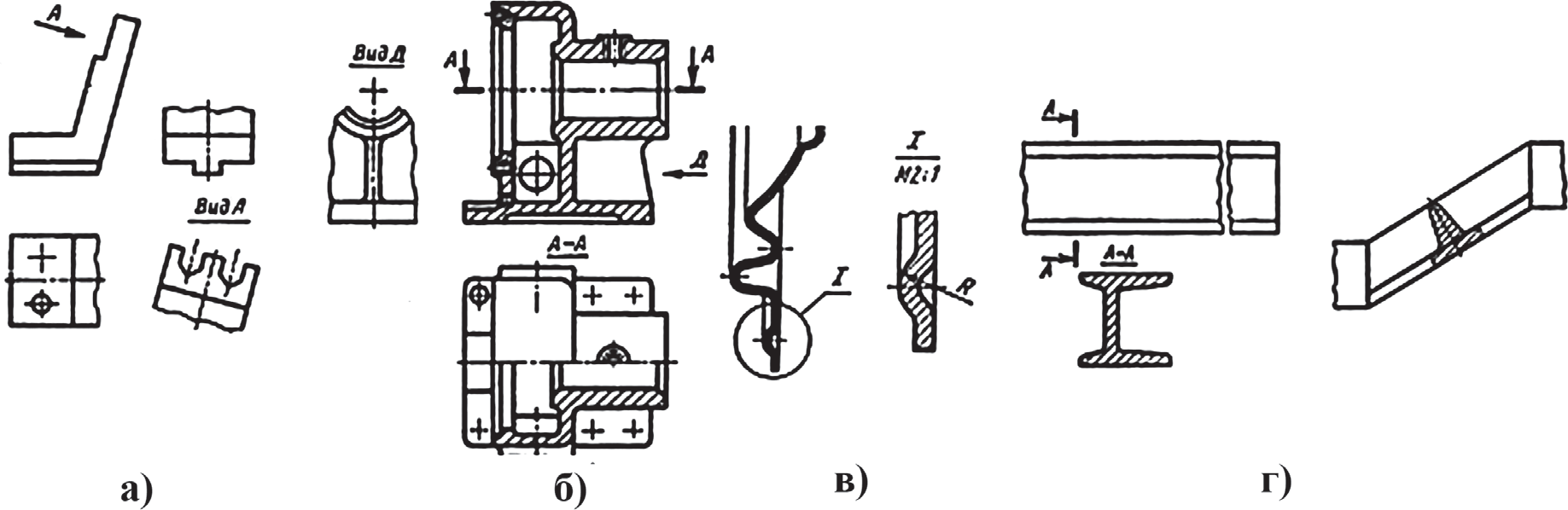

Если виды сверху, слева, справа, снизу, сзади не находятся в непосредственной (прямой) проекционной связи с главным видом, то направление взгляда указывается стрелкой, обозначаемой прописной буквой, а над видом делается надпись по типу «Вид А», которую подчеркивают сплошной тонкой линией. В отличие от дополнительного вида для изображения на чертеже отдельного, ограниченного места поверхности предмета применяется местный вид, позволяющий выявить форму и размеры определенного элемента предмета, например форму ребра, отверстия, паза и т.п. Располагают местные виды без сохранения проекционной связи с основным изображением на свободном поле чертежа с надписью типа «Вид Д».

Выносной элемент – дополнительное изображение части предмета, выполненное в большем по сравнению с основным изображением масштабе.

Часть изделия, изображаемую в виде выносного элемента, обводят замкнутой сплошной тонкой линией в виде окружности, овала и т. п. и обозначают римской цифрой на полке линии выноски (рис. 2, в), а у выносного элемента указывают эту цифру и соответствующий масштаб.

Рис. 2. Изображения на чертежах: а — дополнительный вид; б — местный вид и разрез; в — выносной элемент; г — сечения

Линия обрыва и разрыва – тонкая сплошная волнистая линия (рис. 2, г).

Сечение – изображение фигуры, получающейся при мысленном рассечении одной или несколькими плоскостями. В сечении показывают только то, что расположено в секущей плоскости.

Сечения, не входящие в состав разреза, разделяют на вынесенные и наложенные (рис. 2, г).

Разрез – изображение предмета, мысленно рассеченного одной или несколькими плоскостями; при этом мысленное рассечение предмета относится только к данному разрезу и не влечет за собой изменения других изображений того же предмета. На разрезе в отличие от сечения показывается то, что получается в секущей плоскости и что расположено за ней (рис. 2, б).