Содержание страницы

К числу биолюминесцентных соединений, или иначе биолюминофоров, относят вещества, которые обладают способностью излучать свет в процессе специфической реакции — биолюминесценции. Эта реакция представляет собой особую форму хемилюминесценции, но протекает она не в искусственных системах, а в живых организмах, что делает её предметом огромного научного интереса.

Явление свечения характерно как для простейших форм жизни — одноклеточных микроорганизмов (сюда относятся различные бактерии, жгутиконосные водоросли и другие представители микробного мира), так и для более сложных организмов. Среди многоклеточных встречаются самые разные светящиеся формы: грибы, медузы, головоногие моллюски (например, кальмары), рыбы, разнообразные членистоногие (рачки, жуки, комары), а также черви и многие другие виды (рис. 1).

Рис. 1. Биолюминесценция медузы

У многоклеточных животных свечение обычно не охватывает всё тело сразу. Оно локализовано в особых клетках — фотоцитах. Чаще всего такие клетки образуют специализированные структуры — фотофоры, которые можно рассматривать как своеобразные органы свечения. Биолюминесценция не является случайным явлением: она имеет адаптивное значение. Свет может выполнять роль приманки для добычи, быть сигналом для привлечения партнёров, служить предупреждением или средством устрашения врагов. Иногда свечение используется как маскировка: организм становится менее заметным на фоне естественного света окружающей среды.

История изучения

Наблюдения за светящимися живыми существами уходят своими корнями в глубокую древность. Уже античные авторы отмечали феномен свечения. Так, Плиний Старший в знаменитой «Естественной истории» упоминал о сиянии морских организмов. Но настоящее научное исследование началось лишь в XVII веке. В 1668 году английский учёный Роберт Бойль, занимавшийся изучением процессов горения, впервые заметил сходство между тлением древесного угля и свечением гниющих древесных остатков. С этого момента биолюминесценция стала предметом научного анализа.

В XIX веке значительный шаг сделал французский исследователь Рафаэль Дюбуа. В 1887 году он провёл опыты с тканями светящихся жуков Pyrophorus. Ученый установил важнейший факт: экстракт, полученный в холодной воде, сохранял способность светиться, тогда как тот же раствор, приготовленный при высокой температуре, терял её. Более того, оказалось, что при смешении «погасшего» холодного экстракта с горячим несветящимся экстрактом свечение снова возобновлялось. Это наблюдение позволило выделить два компонента реакции: устойчивую к нагреву малую молекулу (позднее названную люциферином) и белковый компонент, теряющий активность при нагревании (люцифераза). Для работы системы требовался кислород. Аналогичные эксперименты Дюбуа проводил со светящимися моллюсками Pholas dactylus, подтверждая универсальность наблюдаемого явления. Так была сформулирована ферментативная природа биолюминесценции.

Развитие исследований в XX веке

Научное наследие Дюбуа стало фундаментом для будущих открытий. В 1920 году американский зоолог Эдмунд Харви доказал, что системы «люциферин – люцифераза» различных организмов не универсальны. Так, люциферин моллюсков Pholas не светился под действием фермента ракообразных Cypridina, и наоборот. Это открыло путь к пониманию многообразия биолюминесцентных систем в природе. В 1957 году был выделен и охарактеризован люциферин светляков, структура которого оказалась производным тиазола.

Особую роль сыграли работы японско-американского биохимика Осаму Симомуры. В конце 1950-х он исследовал ракообразных Cypridina hilgendorfii, которые во время Второй мировой войны использовались японскими солдатами в качестве природного источника света: высушенные рачки при смачивании водой начинали светиться. Симомура выделил из них новый тип люциферина, отличный от молекулы светляков. Позднее он переключился на изучение медузы Aequorea victoria. Учёный выделил из неё белок экворин, свечение которого запускалось ионами кальция и не требовало кислорода. Это стало открытием нового класса биолюминесцентных систем — фотопротеинов, где светоизлучающий компонент прочно связан с белком. Экворин в пробирке излучал синий свет, но у живой медузы свечение было зелёным. Причина заключалась в присутствии ещё одного белка — GFP (green fluorescent protein), который превращал синий свет в зелёный. Эти белки нашли широкое применение в биологии: GFP используется как универсальная метка для визуализации белков, а экворин — как индикатор ионов Ca²⁺. За это открытие Симомура был удостоен Нобелевской премии по химии в 2008 году.

Биохимическая сущность процесса

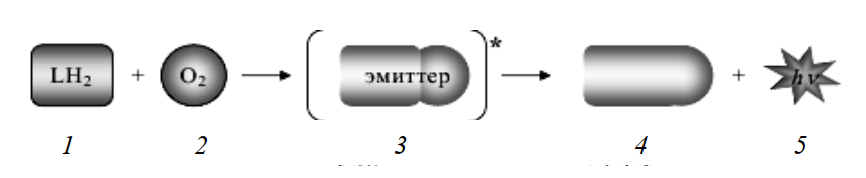

Как было установлено, основой биолюминесценции является реакция окисления люциферина, катализируемая люциферазой. Энергия, высвобождаемая в ходе реакции, переводит промежуточный продукт в возбужденное состояние, из которого при возвращении в основной уровень выделяется фотон — квант света (рис. 2).

Рис. 2. Схема биолюминесцентной реакции в активном центре люциферазы: 1 – люциферин; 2 – кислород; 3 – промежуточный продукт в возбужденном состоянии; 4 – окисленный люциферин; 5 – квант света (фотон)

Практическое значение

Знание механизма биолюминесценции стало основой для развития биолюминесцентного анализа. Существуют два его типа: избирательный и интегральный. В первом случае измеряют интенсивность свечения для определения концентрации конкретного вещества, во втором — оценивают общую токсичность образца.

Самый известный пример — реакция светляков. Их люцифераза катализирует окисление люциферина в присутствии кислорода и аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ). Благодаря этому создан один из наиболее чувствительных методов определения АТФ. Так как синтез АТФ напрямую связан с жизнедеятельностью клеток, метод используется для выявления бактериального заражения в средах, контроля качества крови при хранении, а также для проверки эффективности антибиотиков.

Биолюминесцентные белки медузы Aequorea применяются в качестве индикаторов ионов кальция. Параллельно развиваются тесты с участием светящихся бактерий. Эти микроорганизмы исключительно чувствительны к кислороду и токсическим веществам. Поэтому на их основе создают методы мониторинга загрязнения воды, оценки концентрации тяжёлых металлов, а также для быстрой проверки новых лекарственных препаратов.

Современные технологии позволяют использовать сверхчувствительные видеокамеры, фиксирующие даже единичные фотоны, что делает возможным наблюдать за процессами внутри клеток и тканей. С помощью биолюминесцентной визуализации учёные отслеживают рост опухолей, распространение вирусных инфекций и процесс приживления трансплантатов.

Перспективы этой области связаны с поиском новых веществ, которые могли бы вступать в светоизлучающие реакции с продуктами обмена живых клеток, открывая тем самым новые возможности для медицины, экологии и биотехнологии.

Таблица: организмы и их биолюминесцентные системы

| Организм | Тип светоизлучающей системы | Биологическая роль свечения |

| Светящиеся бактерии | Бактериальный люциферин + люцифераза | Коллективная сигнализация, симбиоз с морскими животными |

| Жуки-светляки (Lampyridae) | Тиазольный люциферин + люцифераза | Привлечение партнёров, коммуникация |

| Моллюски Pholas | Собственная система люциферин–люцифераза | Защитная реакция при раздражении |

| Ракообразные Cypridina | Уникальный люциферин Cypridina | Отпугивание хищников, маскировка |

| Медуза Aequorea victoria | Фотобелки: экворин + GFP | Физиологическая сигнализация, визуальная маскировка |

Заключение

Биолюминесценция — это не просто удивительное природное явление, украшающее тьму светящимися существами. Сегодня она стала важным инструментом современной науки и медицины. Благодаря открытиям учёных удалось выяснить молекулярные механизмы свечения и превратить их в практические технологии: от сверхчувствительных биолюминесцентных анализов до систем визуализации клеточных процессов и разработки новых лекарств.

Кроме того, светящиеся организмы помогают оценивать состояние экосистем, контролировать загрязнение воды и воздуха, исследовать поведение микроорганизмов. Всё это доказывает, что биолюминесценция — не только объект фундаментального интереса, но и перспективное направление прикладных исследований, соединяющее химию, биологию, экологию и медицину.