Современные исследования в области нанотехнологий открывают принципиально новые подходы к созданию материалов с уникальными эксплуатационными свойствами. Одним из наиболее перспективных направлений является разработка самоочищающихся поверхностей, которые препятствуют накоплению загрязнений и значительно продлевают срок службы изделий. Такой эффект может достигаться различными методами: от имитации природных механизмов, например «эффекта листа лотоса», до использования фотокаталитических покрытий на основе диоксида титана. В результате материалы не только приобретают высокую устойчивость к воздействию окружающей среды, но и находят применение в строительстве, энергетике, медицине, текстильной промышленности и других сферах.

Известно множество технологических решений, направленных на создание материалов, обладающих способностью к самоочищению, то есть таких поверхностей, на которых загрязнения практически не задерживаются и не образуют устойчивого налёта.

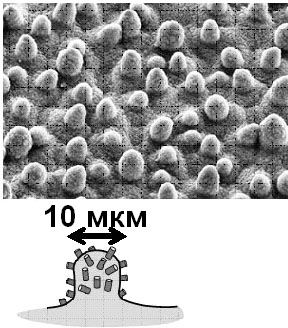

Одним из наиболее изученных и эффективных методов считается формирование особой наноструктуры поверхности, придающей материалу так называемый «эффект листа лотоса». Этот природный феномен хорошо известен: листья лотоса остаются идеально чистыми даже в мутной и насыщенной грязью воде. Причина заключается в их уникальных гидрофобных свойствах — вода не смачивает поверхность, а её капли скатываются, унося с собой частицы пыли и грязи (рис. 1).

Рис. 1. Капли воды на листьях лотоса

Микроскопические исследования показали, что поверхность листа покрыта множеством миниатюрных бугорков высотой около 10 мкм. Каждый такой бугорок имеет ещё более тонкое покрытие в виде микроскопических ворсинок (рис. 2).

Дополнительно эти нано- и микроструктуры покрыты тонким слоем воскоподобного гидрофобного соединения. В совокупности подобная архитектура поверхности резко снижает площадь контакта между листом и каплей воды либо грязевыми частицами, что и обеспечивает их лёгкое удаление.

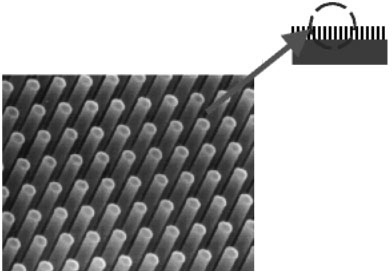

Современные нанотехнологии позволяют искусственно воспроизводить подобный природный механизм. Для этого создаются специальные поверхности, напоминающие густую щетину или «наногазон» (часто их называют «нанотрава»). Они представляют собой массив одинаковых по длине наностержней или нанопроволок, расположенных с равномерным шагом (рис. 3).

Рис. 3. Микрофотография «нанотравы» из кремниевых стержней (кремниевые стержни диаметром 350 нм и высотой 7 мкм расположены на расстоянии 1 мкм друг от друга)

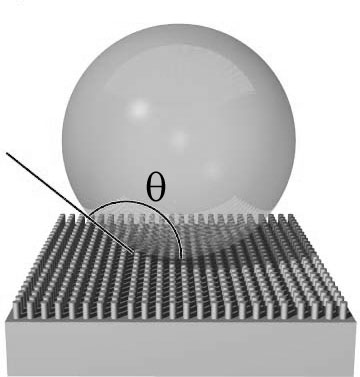

Попадая на такую поверхность, капля воды не способна проникнуть в межстержневое пространство. Причина — высокое поверхностное натяжение жидкости, которое препятствует увеличению её площади. Чтобы капля просочилась внутрь структуры, необходимы дополнительные энергетические затраты, что термодинамически невыгодно. В результате капля удерживается на верхушках «нанотравинок», а в промежутках между ними остаётся воздух. Адгезионное взаимодействие минимально, поэтому жидкость принимает форму почти идеального шарика с большим краевым углом смачивания θ (рис. 4).

Рис. 4. Схема расположения капли на «нанотраве»

Чтобы дополнительно усилить гидрофобность, наноструктурированную поверхность покрывают тонким слоем специальных полимеров. Благодаря этому не только вода, но и частицы пыли, жира или грязи практически не имеют возможности прилипнуть. Любые загрязнения соприкасаются с материалом лишь в отдельных точках и легко смываются скатывающимися каплями или отпадают самостоятельно. Подобное свойство и получило название «эффект листьев лотоса».

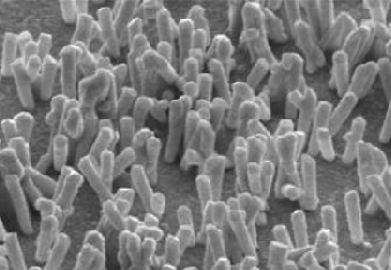

Рис. 5. Микрофотография «нанотравы» из золотых стержней, полученная гальваническим осаждением

Один из промышленных способов создания подобных структур — метод гальванического осаждения. При этом металл осаждается через пористый шаблон (например, из керамики или полимера) на металлическую подложку. Диаметр образующихся наностержней зависит от параметров пор и может достигать всего 50 нм. Благодаря огромной суммарной площади поверхности, такая «нанотрава» используется не только как самоочищающийся материал, но и как теплоотвод или чувствительный элемент сенсоров.

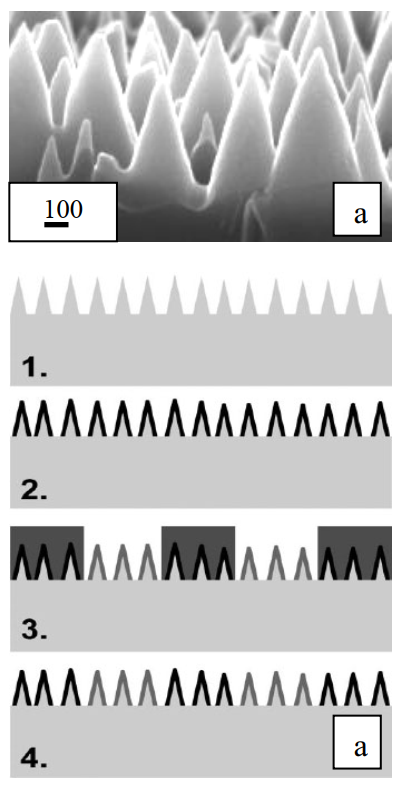

Другой метод связан с глубоким ионным травлением кремниевых подложек (рис. 5). На первом этапе пластину покрывают фторполимером, затем методом фотолитографии отдельные участки освобождаются от покрытия. Кремний на этих зонах окисляется, формируя «нанотраву». Полученный массив может обладать супергидрофильностью, а нанесённый сверху слой фторполимера придаёт ему супергидрофобность. Этот подход позволяет формировать на поверхности сложные узоры из участков с разной смачиваемостью.

Рис. 5. Кремниевая «нанотрава» и схема ее получения: 1 – формирование кремниевой нанотравы путем ионного травления; 2 – нанесение фторполимера; 3 – создание маски при помощи фоторезиста; 4 – итоговая поверхность

Совершенно иной принцип самоочищения реализуется в материалах, содержащих диоксид титана (TiO2), обладающий выраженными фотокаталитическими свойствами. В зависимости от технологии, TiO2 может быть введён в объём материала в форме наночастиц или нанесён в виде наноплёнки на его поверхность.

Особенно заметный эффект достигается при модификации цементных и бетонных композиций. Добавление наночастиц TiO2 придаёт бетону не только устойчивость к загрязнениям, но и сохраняет его первоначальную белизну и опрятный внешний вид на протяжении многих лет. Это важно не только для эстетики зданий и архитектурных сооружений, но и для сохранения чистоты дорожных покрытий.

Механизм действия заключается в следующем: под воздействием солнечного излучения наночастицы TiO2 проявляют фотокаталитическую активность, превращая молекулы кислорода и водяного пара, содержащиеся в воздухе, в атомарный кислород. Этот активный кислород обладает высокой окислительной способностью — его достаточно для разрушения органических соединений, нейтрализации неприятных запахов и уничтожения патогенных микроорганизмов.

Первые промышленные цементы с подобным эффектом были созданы в середине 1990-х годов. Именно тогда итальянская компания Italcementi вывела на рынок цемент Bianco TX Millennium, применённый при строительстве культовой церкви Dives in Misericordia в Риме (рис. 6).

Рис. 6. Церковь Dives in Misericordia, построенная из бетона с добавками наночастиц диоксида титана

Однако применение TiO2 не ограничивается бетоном. Эффект самоочистки успешно реализуется и на других строительных материалах при нанесении тончайших фотокаталитических плёнок. Особенно перспективны такие покрытия на стеклянных поверхностях (рис. 7). Стекло с TiO2-плёнкой не только разлагает органические загрязнители под действием солнечного света, но и способно изменять светопропускание, создавая регулируемый микроклимат. Это свойство делает их востребованными в теплицах, зимних садах и оранжереях, где контроль освещённости играет ключевую роль.

Рис. 7. Стеклянный купол Национального театра в Пекине, покрытый пленкой диоксида титана

Интересное направление связано с созданием текстильных материалов с функцией самоочистки. В этом случае волокна ткани покрываются тонкими полимерными гидрофобными плёнками, аналогичными защитному восковому слою растений, шерсти млекопитающих или перьев птиц. Капли воды, соприкасаясь с такой тканью, свободно скатываются, увлекая за собой частицы пыли, копоти или жира. Для придания тканям этих свойств применяются специальные полимерные наноэмульсии, которые могут содержать как гидрофобные наночастицы, так и TiO2 для дополнительного фотокаталитического эффекта.

Кроме того, в последние годы активно исследуются интеллектуальные покрытия для стекла и пластика. Их основой служит тонкая электрочувствительная плёнка. В нормальном состоянии она прозрачна, но при оседании пыли может активироваться за счёт встроенных датчиков и создавать отталкивающее электростатическое поле. Это позволяет удалять загрязнения практически без участия человека, открывая путь к разработке «умных» окон и фасадов нового поколения.

Технологии создания самоочищающихся материалов уверенно развиваются, объединяя принципы, подсмотренные у живой природы, и достижения современной нанонауки. Поверхности, обладающие супергидрофобностью или фотокаталитической активностью, позволяют не только сохранять чистоту зданий и изделий без дополнительного ухода, но и выполнять дополнительные функции — от дезинфекции воздуха до регулирования светопропускания. Сегодня подобные материалы уже используются в строительстве, оптике и текстильной промышленности, а в будущем могут стать неотъемлемой частью «умных» городов и экотехнологий. Очевидно, что развитие этого направления будет определять облик архитектуры, энергетики и промышленности ближайших десятилетий.