В науке о магнитных явлениях существует особый раздел, посвящённый взаимодействию механических напряжений и магнитных свойств вещества. Одним из ключевых понятий в этой области является магнитоупругость. Под этим термином понимают способность определённых материалов изменять уровень своей намагниченности при приложении внешних механических деформаций. Подобные материалы называют магнитоупругими. Исследование таких свойств имеет не только теоретическую ценность, но и огромное значение для техники и промышленности. Именно благодаря им стало возможным создание высокочувствительных датчиков давления, усилий и деформаций, используемых в самых разных областях — от тяжёлого машиностроения до тонкой медицины.

Магнитоупругий эффект был впервые зафиксирован в XIX веке. Итальянский физик Э. Виллари в 1865 году обратил внимание на то, что магнитные характеристики ферромагнетиков меняются под влиянием механических нагрузок. С тех пор это явление стали называть «эффектом Виллари». Интересно, что открытие этого эффекта стало своеобразным мостом между классической физикой и зарождающейся тогда электроникой: оно позволило объединить магнитные процессы и механические воздействия в единую исследовательскую задачу.

Если рассматривать природу явления более подробно, то магнитоупругость является обратным проявлением магнитострикции. Для примера можно взять никель (Ni): при намагничивании он уменьшается в объёме (отрицательная магнитострикция), и при его растяжении снижается намагниченность (отрицательный магнитоупругий эффект). В противоположность этому, сплав Ni (65 %) – Fe (35 %) демонстрирует положительный эффект: при намагничивании он расширяется, а при растяжении намагниченность возрастает. При сжатии знак эффекта инвертируется, что ещё раз подтверждает тесную взаимосвязь механики и магнитизма в ферромагнетиках.

Чтобы понять, как именно происходит это явление, необходимо вспомнить о доменной структуре ферромагнетиков. В состоянии размагниченности образец содержит множество доменов, каждый из которых намагничен до насыщения. Однако направления векторов Js у разных доменов различны, и в итоге общий магнитный момент равен нулю. При воздействии внешнего магнитного поля домены начинают переориентироваться. А если к материалу приложить механическое напряжение, то структура доменов также перестраивается, что приводит к изменению намагниченности — именно этим и объясняется магнитоупругий эффект.

Практическая ценность магнитоупругих материалов заключается в их применении для построения датчиков. Такие приборы преобразуют механические воздействия в электрический сигнал, используя зависимость магнитных свойств от напряжений. Классический пример материала для датчиков — пермаллой (сплав 45 % Ni и 55 % Fe), обладающий выраженной чувствительностью к внешним нагрузкам.

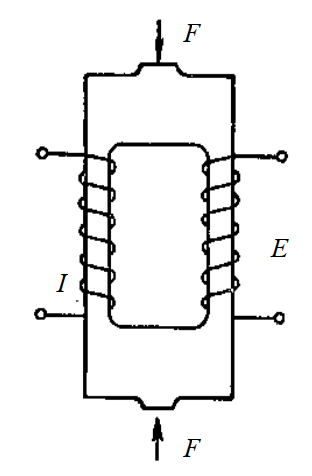

Рис. 1. Принципиальная схема магнитоупругого датчика

Как показано на рис. 1, магнитоупругий датчик состоит из магнитопровода с намотанными на нём обмотками. Первичная обмотка подключается к источнику переменного тока и создаёт переменное магнитное поле. Вторичная обмотка служит измерительной: в ней индуцируется ток, величина которого зависит от состояния магнитопровода. Если закреплённая на детали конструкция испытывает деформации, то вместе с ней меняются и магнитные свойства магнитопровода. В результате амплитуда индуцированного тока изменяется, и прибор фиксирует эти колебания. Такой принцип позволяет определять и величину, и направление деформации в исследуемом объекте.

Подобные датчики нашли применение там, где необходимо регистрировать малые деформации или отслеживать давление жидкостей и газов. Их высокая чувствительность и надёжность сделали их незаменимыми в гидравлических системах, машиностроении и энергетике.

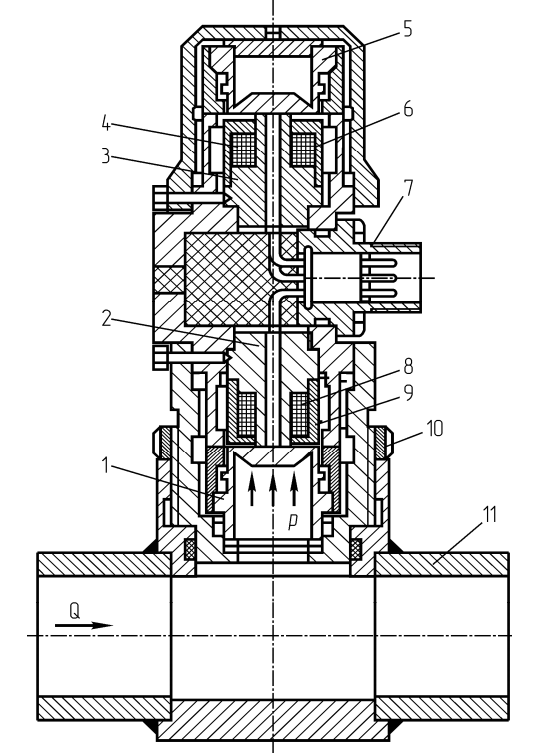

Рис. 2. Конструкция датчика давления жидкости: 1 – сильфон; 2 – чувствительный элемент; 3 – элемент компенсации; 4 – катушка компенсационная; 5 – дополнительный сильфон; 6 – магнитопровод; 7 – штепсельный разъем; 8 – измерительная катушка; 9 – дополнительный магнитопровод; 10 – гайка крепёжная; 11 – тройниковое соединение

На рис. 2 приведён пример промышленного исполнения датчика, предназначенного для контроля давления промывочной жидкости в магистралях буровых насосов. Устройство монтируется с помощью тройника 11 и фиксируется при помощи гайки 10. Сильфон 1 передаёт давление на чувствительный магнитоупругий элемент 2, а компенсационный элемент 3 стабилизирует работу системы. Катушки 4 и 8, установленные в магнитопроводах 6 и 9, соединены встречно и подключены к разъему 7. Электрический сигнал, возникающий в системе, проходит через выпрямитель и поступает на измерительный прибор, обеспечивая непрерывный контроль давления.

Для наглядности ниже представлена таблица с примерами материалов, проявляющих магнитоупругий эффект:

| Материал | Состав | Характер магнитоупругого эффекта | Применение |

| Никель (Ni) | Чистый элемент | Отрицательный — при растяжении намагниченность уменьшается | Фундаментальные исследования, эталон для экспериментов |

| Сплав Ni–Fe (65 % Ni – 35 % Fe) | Ферромагнитный сплав | Положительный — при растяжении намагниченность возрастает | Датчики усилий, преобразователи давления |

| Пермаллой | 45 % Ni – 55 % Fe | Высокая чувствительность к механическим напряжениям | Магнитоупругие датчики высокой точности |

| Кобальтовые сплавы | Co + примеси (Fe, Ni) | Разнообразный, зависит от состава (часто положительный) | Специальные датчики, авиация и робототехника |

| Аморфные сплавы | Fe–Si–B и др. | Повышенная чувствительность, низкие потери | Современные датчики давления и тока |

Магнитоупругие датчики обладают множеством преимуществ: они просты по конструкции, способны работать в тяжёлых условиях, позволяют измерять как малые, так и экстремально большие усилия (до нескольких тысяч тонн). Благодаря этому они применяются в тяжёлой промышленности, на транспорте, в строительстве и даже в космических проектах, где необходима надёжность и точность.

Интересным фактом является использование магнитоупругих принципов в робототехнике: датчики деформации помогают «ощущать» усилия, действующие на конечности робота, что делает его движения более безопасными и адаптивными. В авиации подобные системы применяются для мониторинга нагрузки на элементы конструкции самолётов, а в медицине — для создания миниатюрных датчиков давления крови и дыхания. Даже в спортивной индустрии ведутся разработки сенсоров, основанных на магнитоупругих материалах, которые позволяют отслеживать нагрузку на суставы и мышцы спортсменов в реальном времени.

Таким образом, магнитоупругие материалы и устройства на их основе являются ярким примером того, как фундаментальные открытия XIX века продолжают находить новые области применения в XXI веке. Совмещение механики и магнитизма открыло путь к созданию надёжных измерительных систем, без которых трудно представить современную науку и технику.