Содержание страницы

- 1. Физическая природа магнитострикции и роль ферромагнетизма

- 2. Механизмы и виды магнитострикции

- 3. Основные классы и сравнение магнитострикционных материалов

- 4. Практическое применение: от ультразвука до микропозиционирования

- 5. Интересные факты о магнитострикции

- 6. FAQ: Часто задаваемые вопросы

- 7. Заключение

В мире передовых инженерных материалов особое место занимают магнитострикционные материалы. Это уникальный класс магнитных веществ (магнетиков), которые демонстрируют ярко выраженный магнитострикционный эффект — феномен изменения своей геометрии (формы и размеров) под воздействием внешнего магнитного поля. Это явление является фундаментальным и служит мостом между магнетизмом и механикой твердого тела, открывая широкие горизонты для создания высокотехнологичных устройств.

Исторически, открытие этого эффекта принадлежит выдающемуся английскому физику Джеймсу Прескотту Джоулю, который впервые наблюдал и описал его в 1842 году. Его эксперименты показали, что стержень из железа незначительно удлиняется при намагничивании. Важно отметить, что магнитострикция является обратимым процессом. Обратное явление, известное как магнитоупругий эффект или эффект Виллари, заключается в изменении магнитных свойств материала (например, магнитной проницаемости) при его механической деформации. Эта двойственность позволяет использовать данные материалы не только для создания движения (в качестве актюаторов), но и для измерения механических величин (в качестве сенсоров).

1. Физическая природа магнитострикции и роль ферромагнетизма

Чтобы понять природу магнитострикции, необходимо обратиться к основам магнетизма, в частности, к концепции ферромагнетизма. К магнетикам относятся материалы, чьи уникальные магнитные свойства находят широкое практическое применение. Подавляющее большинство магнитострикционных материалов являются ферромагнетиками.

Ферромагнетики — это вещества, в которых ниже определенной критической температуры, называемой точкой Кюри (TC), устанавливается дальний магнитный порядок. Это означает, что магнитные моменты соседних атомов или ионов спонтанно (самопроизвольно) выстраиваются параллельно друг другу в пределах микроскопических областей, называемых доменами. Внутри каждого домена материал намагничен до насыщения. Однако в отсутствие внешнего поля магнитные моменты различных доменов ориентированы хаотично, взаимно компенсируя друг друга, и суммарная намагниченность всего образца равна нулю.

Ключевой характеристикой ферромагнетиков является их огромная положительная магнитная восприимчивость (χ). Она определяется как отношение намагниченности (M) к напряженности приложенного магнитного поля (H). При воздействии даже слабого внешнего поля происходит процесс перестройки доменной структуры: границы доменов смещаются, а магнитные моменты доменов поворачиваются по направлению поля. Это приводит к возникновению значительной результирующей намагниченности, многократно усиливающей внешнее поле. Классическими представителями ферромагнетиков являются железо (Fe), никель (Ni), кобальт (Co) и ряд редкоземельных металлов, таких как неодим (Nd), самарий (Sm), гадолиний (Gd), тербий (Tb), диспрозий (Dy), а также их многочисленные сплавы.

Количественно магнитострикция оценивается через относительное изменение линейных размеров материала, обозначаемое как коэффициент магнитострикции λ:

λ = Δl / l

где Δl – абсолютное изменение длины (удлинение или укорочение) образца при намагничивании, а l – его начальная длина. В инженерной практике различают:

- Продольную магнитострикцию (λ∣∣): измеряется вдоль направления приложенного магнитного поля.

- Поперечную магнитострикцию (λ⊥): измеряется в направлении, перпендикулярном вектору напряженности поля.

2. Механизмы и виды магнитострикции

В зависимости от физической природы и характера проявления деформаций, магнитострикцию принято разделять на два основных вида: изотропную и анизотропную.

2.1. Изотропная (обменная) магнитострикция

Изотропная магнитострикция обусловлена изменением энергии обменного взаимодействия между магнитными моментами атомов в кристаллической решетке. Сущность этого явления глубоко связана с квантовой механикой. Магнетизм атома определяется движением его электронов, которое создает два типа магнитных моментов:

- Орбитальный магнитный момент (Mорб): возникает из-за вращения электрона вокруг ядра, что эквивалентно микроскопическому току.

- Спиновый магнитный момент (Mсп): является внутренним, квантовым свойством самого электрона.

Между электронами соседних атомов в ферромагнетике действует мощное обменное взаимодействие, заставляющее их спиновые моменты выстраиваться параллельно. Именно это взаимодействие ответственно за спонтанную намагниченность доменов и исчезает при нагреве выше точки Кюри, когда тепловое движение разрушает упорядоченную структуру.

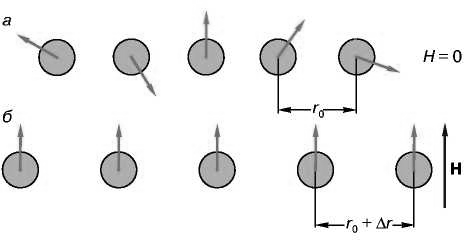

Процесс возникновения изотропной магнитострикции наглядно иллюстрирует схема, представленная на рисунке 1. В неупорядоченном состоянии (например, при температуре, близкой к TC), атомы находятся на некотором равновесном расстоянии r0 друг от друга (рис. 1, а). Приложение внешнего магнитного поля H вызывает ориентацию магнитных моментов атомов (Mат) вдоль поля (рис. 1, б). Этот поворот изменяет энергию обменного взаимодействия, что, в свою очередь, смещает положение энергетического минимума системы. Новое равновесное расстояние между атомами становится равным r0+Δr. Величина Δr и представляет собой обменную магнитострикцию.

Рис. 1. Схема возникновения изотропной магнитострикции: а) неупорядоченное состояние атомов; б) упорядоченное состояние во внешнем магнитном поле.

В материалах с высокой симметрией кристаллической решетки, например, в кубической, величина Δr не зависит от направления в кристалле. Следовательно, деформация происходит одинаково во всех направлениях, что и означает изотропность этого вида магнитострикции. Макроскопически это проявляется в изменении объема образца (ΔV/V). У большинства ферромагнетиков эта деформация положительна, то есть их объем увеличивается при намагничивании.

2.2. Анизотропная магнитострикция

В отличие от изотропной, анизотропная магнитострикция проявляется в изменении формы образца и сопровождает процессы намагничивания в относительно слабых полях. Её ключевая особенность — зависимость величины и даже знака деформации от кристаллографического направления. Относительное удлинение λ вдоль разных осей кристалла будет различным. Существует два основных механизма, объясняющих этот вид магнитострикции.

- Магнитодипольный механизм. Этот механизм рассматривает магнитные моменты атомов как классические магнитные диполи. Сила взаимодействия между такими диполями зависит от их взаимной ориентации и расстояния, а в кристаллической решетке эта зависимость различна для разных направлений (например, вдоль ребра и диагонали куба). Это приводит к анизотропии равновесных межатомных расстояний, однако вклад данного механизма в общую величину анизотропной магнитострикции обычно незначителен.

- Одноионный механизм (спин-орбитальное взаимодействие). Этот механизм является доминирующим. Он основан на наличии у магнитного иона не только спинового, но и орбитального магнитного момента. В этом случае облако электронных орбит иона не является сферически симметричным, а имеет, например, эллипсоидную форму. Приложение внешнего поля ориентирует спиновый момент, который через спин-орбитальное взаимодействие «тянет» за собой и анизотропное электронное облако. Поворот этого облака возмущает электростатическое поле окружающих ионов в решетке, вызывая их смещение. Это и приводит к макроскопической анизотропной деформации, симметрия которой соответствует симметрии кристалла.

Именно анизотропная магнитострикция имеет наибольшее практическое значение, так как позволяет получать значительные линейные деформации, используемые в различных устройствах.

3. Основные классы и сравнение магнитострикционных материалов

Развитие технологий привело к появлению нескольких поколений магнитострикционных материалов, каждое из которых обладает своими уникальными характеристиками.

- Классические материалы: Железо, никель, кобальт и их сплавы (например, Пермаллой, Инвар, Монель). Эти материалы характеризуются значениями λ порядка (10-60) × 10-6. Они доступны, технологичны и до сих пор применяются в некоторых областях.

- Гигантские магнитострикционные материалы (ГММ): Открытие, сделанное в 1960-х годах, показало, что некоторые интерметаллические соединения редкоземельных металлов (тербий, диспрозий) с железом обладают колоссальной магнитострикцией. Самым известным представителем этого класса является сплав Терфенол-Д (Terfenol-D), имеющий примерный состав Tb0.3Dy0.7Fe2. Его коэффициент магнитострикции достигает (1500-2000) × 10-6, что в 100 раз превышает показатели никеля. Это явление получило название «гигантская магнитострикция».

Сравнительная таблица характеристик материалов

| Характеристика | Никель (Ni) | Железо (Fe) | Терфенол-Д (Tb₀.₃Dy₀.₇Fe₂) | Пьезокерамика (PZT-4) |

|---|---|---|---|---|

| Тип эффекта | Магнитострикционный | Магнитострикционный | Гигантский магнитострикционный | Пьезоэлектрический |

| Максимальная деформация (λ или d₃₃·E) | ~ -50 × 10-6 | ~ -15 × 10-6 | ~2000 × 10-6 | ~ 400 × 10-6 |

| Развиваемое усилие | Среднее | Низкое | Очень высокое | Высокое |

| Рабочая температура (Точка Кюри) | 358 °C | 770 °C | ~380 °C | ~300 °C |

| Частотный диапазон | Низкий (до кГц) | Низкий (до кГц) | Низкий (до десятков кГц) | Высокий (до МГц) |

| Управляющее воздействие | Магнитное поле (ток) | Магнитное поле (ток) | Магнитное поле (ток) | Электрическое поле (напряжение) |

4. Практическое применение: от ультразвука до микропозиционирования

Уникальные свойства магнитострикционных материалов обусловили их широкое применение в современной технике. Одним из классических примеров является магнитострикционный преобразователь.

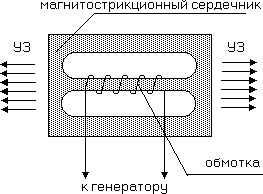

Рис. 2. Упрощенная схема магнитострикционного преобразователя – излучателя ультразвука

Как показано на рисунке 2, такой преобразователь состоит из сердечника, выполненного из магнитострикционного материала, и обмотки возбуждения. Сердечник часто изготавливается из набора тонких, электрически изолированных друг от друга листов для уменьшения потерь на вихревые токи. При подаче на обмотку переменного тока создается переменное магнитное поле, которое заставляет сердечник периодически изменять свою длину — сжиматься и растягиваться. Важный нюанс: так как деформация (магнитострикция) не зависит от знака (направления) поля, частота механических колебаний сердечника будет вдвое выше частоты возбуждающего тока. Чтобы получить линейную зависимость деформации от поля и избежать удвоения частоты, используют постоянное подмагничивание сердечника с помощью дополнительной обмотки или постоянного магнита.

Максимальная амплитуда колебаний достигается в режиме механического резонанса, когда частота возбуждающего поля совпадает с собственной частотой упругих колебаний сердечника.

Преимущества и недостатки магнитострикционных преобразователей

Преимущества:

- Высокая механическая прочность и надежность. Они способны выдерживать большие механические нагрузки.

- Большое развиваемое усилие. Особенно актуально для ГММ, которые могут генерировать огромные силы.

- Низковольтное управление. Управляются током, что безопаснее по сравнению с высокими напряжениями для пьезокерамики.

- Малая чувствительность к изменениям температуры и отсутствие эффекта старения (деполяризации).

Недостатки:

- Ограниченный частотный диапазон. Из-за индуктивности катушки и потерь на вихревые токи они эффективны на частотах до десятков килогерц, уступая пьезоизлучателям.

- Необходимость в подмагничивании для линейной работы.

- Более низкий КПД по сравнению с пьезоэлектрическими аналогами из-за тепловых потерь в обмотке и сердечнике.

- Большие габариты и масса по сравнению с пьезоэлементами той же мощности.

Появление гигантских магнитострикционных материалов, таких как Терфенол-Д, открыло новые горизонты для их применения:

- Актюаторы и микроперемещения: создание устройств для прецизионного позиционирования с нанометровым разрешением в оптике, литографии и станкостроении.

- Сонары и гидроакустика: генерация мощных низкочастотных звуковых волн для подводной навигации и исследований.

- Датчики и сенсоры: использование обратного магнитоупругого эффекта для создания высокочувствительных датчиков крутящего момента, силы и давления.

- Ультразвуковая техника: мощные излучатели для ультразвуковой очистки, сварки, диспергирования и медицинских процедур.

5. Интересные факты о магнитострикции

- «Гул трансформатора»: Низкочастотный гул, который издают силовые трансформаторы и дроссели, в значительной степени вызван магнитострикцией сердечника, который вибрирует с удвоенной частотой сети (100 Гц для сети 50 Гц).

- Разработка для ВМС США: Сплав Терфенол-Д был разработан в 1970-х годах в Морской артиллерийской лаборатории США (Naval Ordnance Laboratory), откуда и произошло его название: TERbium-FErrum(железо)-NOL—Dysprosium.

- Магнитострикция в природе: Некоторые биологи предполагают, что магниторецепция у птиц и других животных для навигации по магнитному полю Земли может быть связана с микроскопическими частицами магнетита в их организме, проявляющими магнитострикционный или магнитоупругий эффект.

- Эффект Эпштейна: Это изменение магнитных свойств (например, коэрцитивной силы) материала под действием упругих напряжений, что является проявлением обратного магнитострикционного эффекта.

6. FAQ: Часто задаваемые вопросы

- В чем принципиальное отличие магнитострикции от пьезоэлектрического эффекта?

- Оба эффекта связывают механические и электромагнитные свойства материала. Однако пьезоэлектрики деформируются под действием электрического поля (напряжения) и генерируют напряжение при деформации. Магнитострикционные материалы деформируются под действием магнитного поля (тока в катушке) и изменяют свои магнитные свойства при деформации. Пьезоэлектрики обычно работают на более высоких частотах и управляются напряжением, а магнитострикционные материалы развивают большие усилия и управляются током.

- Почему сердечники преобразователей делают наборными (ламинированными)?

- Переменное магнитное поле индуцирует в проводящем материале сердечника вихревые токи (токи Фуко). Эти токи вызывают нагрев (джоулевы потери) и снижают общий КПД устройства. Разделение сердечника на тонкие, изолированные друг от друга пластины, расположенные параллельно магнитному потоку, резко увеличивает электрическое сопротивление для вихревых токов и минимизирует эти потери.

- Что такое точка Кюри и почему она важна?

- Точка Кюри (TC) — это температура, выше которой ферромагнитный материал теряет свои уникальные магнитные свойства и становится парамагнетиком. Тепловое движение атомов становится настолько интенсивным, что разрушает упорядоченную ориентацию магнитных моментов в доменах. Для магнитострикционных устройств точка Кюри определяет верхний предел рабочей температуры, так как выше этой температуры магнитострикционный эффект полностью исчезает.

- Можно ли использовать магнитострикционные материалы для амортизации вибраций?

- Да, это одно из перспективных направлений. Используя обратный магнитоупругий эффект и управляющую электронику, можно создать «умные» системы демпфирования. Когда материал подвергается вибрационной деформации, в нем изменяется намагниченность. Контролируя ток в управляющей катушке, можно активно изменять упругие свойства материала (модуль Юнга), эффективно поглощая энергию вибраций.

7. Заключение

От фундаментального физического открытия Джеймса Джоуля до создания гигантских магнитострикционных материалов, способных развивать колоссальные усилия, магнитострикция прошла огромный путь развития. Сегодня эти материалы являются неотъемлемой частью высокотехнологичных систем в акустике, микромеханике, сенсорике и многих других областях. Сочетание высокой мощности, надежности и уникальных управляемых свойств продолжает стимулировать исследования, направленные на создание новых композитных материалов с еще более выдающимися характеристиками, что гарантирует им важное место в инженерном деле будущего.

Нормативная база

- ГОСТ 19693-74. Материалы магнитные. Термины и определения. (Данный стандарт устанавливает основные термины и определения в области магнитных материалов, включая ферромагнетики. Несмотря на год выпуска, многие определения остаются актуальными).

- ГОСТ 21354-87. Передачи зубчатые цилиндрические эвольвентные внешнего зацепления. Расчет на прочность. (Хотя стандарт относится к передачам, методики расчета и требования к материалам, работающим под нагрузкой, могут быть косвенно применимы при проектировании силовых элементов преобразователей).

- IEC 60404-series. Magnetic materials. (Международная серия стандартов, регламентирующая методы испытаний и классификацию магнитных материалов, включая магнитострикционные).

Список литературы

- Белов К.П. Магнитострикционные явления и их технические приложения. – М.: Наука, 1987. – 160 с.

- Тикадзуми С. Физика ферромагнетизма. Магнитные характеристики и практические применения. – М.: Мир, 1987. – 416 с.

- К.А. Пирогов, Ю.К. Приходько. Проектирование и расчет магнитострикционных преобразователей. — М.: Машиностроение, 1979. — 216 с.

- Livingston, J. D. (1982). Magnetomechanical properties of amorphous metals. Physica Status Solidi (a), 70(2), 591-596.