Содержание страницы

- 1. Назначение и классификация аппаратов защиты в сетях до 1 кВ

- 2. Плавкие предохранители: проверенная временем технология защиты

- 3. Автоматические выключатели (АВ): многофункциональная защита нового поколения

- 4. Технологии дугогашения: укрощение плазмы в коммутационных аппаратах

- 5. Сравнительный анализ: Плавкий предохранитель vs. Автоматический выключатель

- 6. Интересные факты из мира электрозащиты

- Заключение: Взгляд в будущее защитных технологий

С момента, когда электричество перестало быть лишь научным курьезом и вошло в нашу жизнь, возникла критическая необходимость в управлении его мощью и обеспечении безопасности. Первые электрические сети конца XIX века были уязвимы и опасны. Любое короткое замыкание или перегрузка могли привести к катастрофическим последствиям — от разрушительных пожаров до выхода из строя дорогостоящего оборудования. Именно тогда, на заре электрификации, появились первые, примитивные устройства защиты. Прародителем всех современных аппаратов стал плавкий предохранитель, запатентованный Томасом Эдисоном в 1890 году. Это было гениальное в своей простоте решение — тонкая проволочка, сгоравшая при превышении тока, физически разрывая цепь.

Прошли десятилетия, и на смену простым предохранителям пришли сложные электромеханические, а затем и электронные устройства. Сегодня, в эпоху цифровизации и интеллектуальных сетей (Smart Grid), требования к защитной аппаратуре вышли на совершенно новый уровень. Современные устройства не просто отключают цепь в аварийной ситуации, но и анализируют параметры сети, обмениваются данными, позволяют осуществлять дистанционное управление и обеспечивают селективность — точное отключение только поврежденного участка, сохраняя работоспособность остальной системы. В данном материале мы подробно рассмотрим ключевые типы защитной аппаратуры для сетей напряжением до 1000 Вольт, разберем методологию их выбора и проверки, а также углубимся в технологии, лежащие в основе их работы.

1. Назначение и классификация аппаратов защиты в сетях до 1 кВ

Аппарат защиты — это ключевой компонент любой электроустановки, спроектированный для автоматического размыкания (отключения) защищаемой электрической цепи при возникновении ненормальных или аварийных режимов. К таким режимам в первую очередь относятся короткие замыкания (КЗ) и токовые перегрузки. В качестве потребителя электроэнергии (электроприемника) может выступать как отдельное устройство, так и целая группа оборудования: асинхронные и синхронные электродвигатели (ЭД), силовые трансформаторы, промышленные электрические печи, выпрямительные и преобразовательные установки, системы освещения и многое другое.

В соответствии с требованиями ПУЭ (Правила устройства электроустановок), все действующие и вновь вводимые в эксплуатацию электрические сети должны быть оснащены надежными и достаточными средствами защиты. Это касается каждого элемента системы: от трансформаторных подстанций (ТП) и питающих кабельных/воздушных линий до внутрицеховых и бытовых распределительных сетей. Помимо защиты оборудования, первостепенной задачей является обеспечение электробезопасности персонала, предотвращение поражения людей электрическим током.

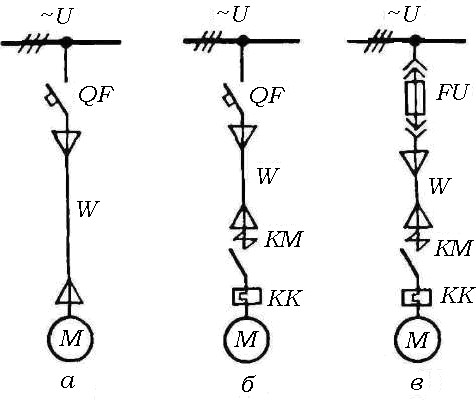

На рис. 1 наглядно продемонстрированы типовые схемы организации защиты асинхронных двигателей — одного из самых распространенных видов промышленной нагрузки.

Рисунок 1 – Варианты схем защиты асинхронного двигателя: а – с использованием автоматического выключателя QF, оснащенного комбинированным расцепителем (тепловым и электромагнитным); б – схема с автоматическим выключателем QF с комбинированным расцепителем, дополненная отдельным тепловым реле (КК); в – классическая схема с плавким предохранителем FU и тепловым реле (КК).

Каждый узел электрической сети — будь то трансформаторная подстанция, воздушная или кабельная линия, распределительный щит или конечный потребитель — оснащается собственными аппаратами защиты. Их подбор осуществляется по множеству критериев: типу, конструктивному исполнению, способу монтажа и, конечно, по ключевым защитным параметрам. Основные виды защитных устройств включают:

- Предохранители с плавкими вставками — классические аппараты одноразового действия.

- Автоматические выключатели (АВ) — многоразовые коммутационные аппараты с различными типами расцепителей.

- Реле защиты — устройства, которые измеряют параметры сети (ток, напряжение, частоту) и подают команду на отключение силовому коммутационному аппарату (например, контактору или выключателю).

- Устройства защитного отключения (УЗО) и дифференциальные автоматы (АВДТ) — специализированные аппараты для защиты людей от поражения током утечки.

2. Плавкие предохранители: проверенная временем технология защиты

2.1. Конструкция и принцип действия

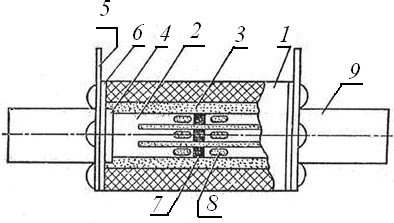

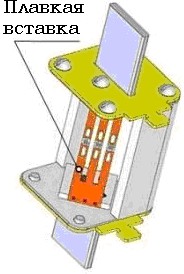

Плавкий предохранитель — это аппарат, защищающий электрическую цепь от сверхтоков (токов перегрузки и короткого замыкания) посредством плавления и разрушения своего специально спроектированного токоведущего элемента (плавкой вставки). Несмотря на появление более современных устройств, предохранители до сих пор широко применяются как в промышленности, так и в быту благодаря своей исключительной простоте, низкой стоимости, высокой надежности и быстродействию при больших токах КЗ. Они выпускаются в огромном ассортименте: от миниатюрных для защиты электроники до мощных высоковольтных (например, для защиты трансформаторов собственных нужд на подстанциях 6-10 кВ). Простота конструкции и легкость замены обеспечили им поистине глобальное распространение, как показано на рис. 2.

Рисунок 2 – Устройство промышленного плавкого предохранителя типа ПН-2: 1 – корпус квадратного сечения (изготовлен из электротехнического фарфора или стеатита); 2 – ленточные плавкие вставки из меди; 3 – дугогасящий наполнитель (кварцевый песок высокой чистоты); 4 – опорный диск; 5 – контактные пластины; 6 – уплотнительная асбестовая прокладка; 7 – оловянные шарики (металлургический эффект для снижения температуры плавления при перегрузках); 8 – зона сужения плавкой вставки для локализации разрыва; 9 – ножевые контакты для установки в основание.

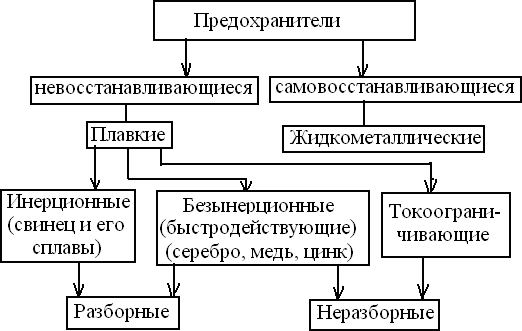

Плавкая вставка является «сердцем» предохранителя и одновременно его самым слабым звеном, спроектированным для разрушения. Ее защитные свойства, в частности время-токовая характеристика, не поддаются регулировке и жестко определяются конструкцией, номинальным током и материалом. На реальные характеристики также влияют внешние факторы: температура окружающей среды, условия охлаждения, степень окисления и «старения» металла. Классификация предохранителей по различным признакам приведена на рис. 3.

Рисунок 3 – Структурная классификация предохранителей

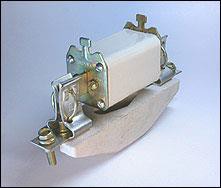

Ключевыми элементами любого предохранителя являются плавкая вставка, включаемая последовательно в защищаемую цепь, и дугогасительное устройство. После расплавления вставки между ее частями возникает электрическая дуга, которую необходимо погасить максимально быстро для полного разрыва цепи. Способ установки предохранителя показан на рис. 4.

а б в

Рисунок 4 – Особенности устройства предохранителей типа ПР-2: а – способ монтажа предохранителя на панели; б – схема расположения плавкой вставки внутри фибрового патрона; в – внешний вид плавких вставок различной формы.

В промышленном секторе наибольшую популярность завоевали предохранители серий ПР-2 (с гашением дуги в закрытом объеме фибрового патрона) и ПН-2 (с мелкозернистым наполнителем). Предохранители ПН-2 являются более совершенной конструкцией. В качестве наполнителя в них используется чистый кварцевый песок (SiO₂ не менее 98%), который интенсивно отводит тепло от дуги, охлаждает и деионизирует ее столб, способствуя быстрому гашению. Использование медной ленты с несколькими суженными участками обеспечивает высокую токоограничивающую способность — предохранитель успевает сработать до того, как ток КЗ достигнет своего максимального (ударного) значения.

2.2. Требования и методика выбора плавкого предохранителя

Эффективность защиты определяется правильностью выбора предохранителя. К этим аппаратам предъявляется ряд фундаментальных требований:

- Соответствие время-токовой характеристики (ВТХ): ВТХ предохранителя должна располагаться ниже ВТХ защищаемого объекта (кабеля, двигателя), но максимально близко к ней, чтобы обеспечить защиту от перегрузок без ложных срабатываний.

- Быстродействие при КЗ: Время срабатывания при коротком замыкании должно быть минимальным (миллисекунды), особенно при защите чувствительной полупроводниковой техники.

- Высокая отключающая способность: Предохранитель должен гарантированно разрывать цепь при максимально возможном токе КЗ в точке его установки.

- Селективность (избирательность): При возникновении КЗ должен сработать только тот предохранитель, который находится ближе всего к месту повреждения, не отключая при этом всю вышестоящую линию.

- Стабильность характеристик: Параметры предохранителя не должны существенно изменяться в течение всего срока службы из-за старения или внешних факторов.

- Удобство и безопасность обслуживания: Процесс замены сработавшей вставки должен быть быстрым, простым и безопасным для персонала.

Полное время отключения цепи предохранителем складывается из времени плавления вставки и времени горения дуги:

tоткл = tс + tд

где tс – время срабатывания (плавления) вставки, мс; tд – время гашения дуги (обычно от 1 до 10 мс).

Алгоритм выбора и проверки плавкого предохранителя:

1) Выбор по напряжению: Номинальное напряжение предохранителя должно быть не ниже номинального напряжения сети.

Uном.пред. ≥ Uном.сети

2) Выбор номинального тока плавкой вставки (Iном.вст.): Этот параметр выбирается исходя из расчетного рабочего тока цепи (Iр) и необходимости отстройки от кратковременных пусковых токов и технологических перегрузок (Iп).

Iном.вст. ≥ Iр / kд.п. или Iном.вст. ≥ Iп / kд.п.

где kд.п. – коэффициент, зависящий от характера и длительности пускового режима. Для асинхронных двигателей он принимается:

- kд.п. = 2,5 при легких условиях пуска (время разгона до 10 с);

- kд.п. = 1,6–2,0 при тяжелых или частых пусках.

3) Проверка по чувствительности к токам КЗ: Коэффициент чувствительности (ksen) показывает, во сколько раз минимальный ток КЗ в самой удаленной точке защищаемой линии превышает номинальный ток плавкой вставки. Это гарантирует надежное срабатывание защиты.

В сетях общего назначения: ksen = Ik min / Iном.вст. ≥ 3

Во взрывоопасных зонах требования строже: ksen = Ik min / Iном.вст. ≥ 4

4) Проверка по отключающей способности: Номинальная отключающая способность предохранителя (указывается в кА) должна быть больше максимального ожидаемого тока КЗ в точке его установки.

Iоткл.пред. ≥ Ik max

Ключевым недостатком плавких предохранителей является то, что перегорание вставки в одной из фаз трехфазной сети приводит к неполнофазному режиму работы электродвигателя. Работа на двух фазах вызывает перегрев обмоток и может быстро привести к выходу двигателя из строя. Поэтому в схемах управления двигателями предохранители почти всегда используются в паре с магнитным пускателем, оснащенным тепловым реле, которое реагирует на перегрузку в любой из фаз и отключает все три фазы одновременно.

3. Автоматические выключатели (АВ): многофункциональная защита нового поколения

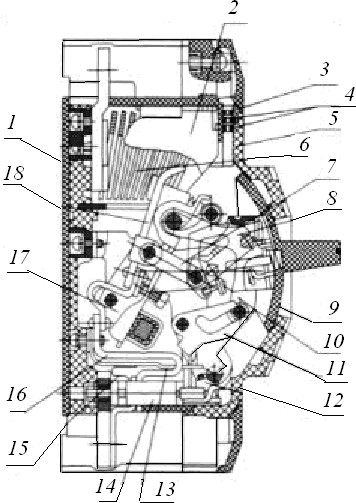

3.1. Конструкция, принцип действия и преимущества

Автоматический выключатель (АВ) — это современное многофункциональное коммутационное устройство многократного действия, предназначенное не только для защиты, но и для оперативного управления (включения и отключения) электрическими цепями. В отличие от одноразового предохранителя, АВ после срабатывания достаточно просто снова включить. Это делает их незаменимыми в схемах автоматики, таких как АВР (автоматический ввод резерва).

Главное преимущество АВ перед предохранителями — одновременное отключение всех полюсов (фаз) при аварии на одном из них. Это полностью исключает вероятность работы оборудования в опасном неполнофазном режиме. АВ находят широчайшее применение в сетях переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, от бытовых щитков до мощных промышленных распределительных устройств, как показано на рис. 5.

Рисунок 5 – Различные типы современных автоматических выключателей

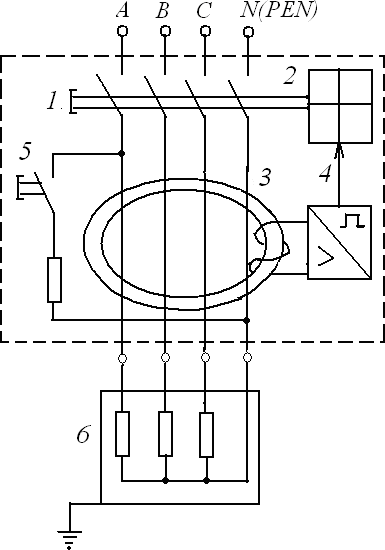

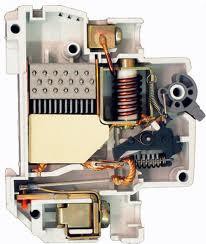

Современный АВ — это сложное устройство, состоящее из корпуса, контактной системы, дугогасительной камеры, механизма свободного расцепления и, самое главное, расцепителей — узлов, которые реагируют на аварийные режимы. Принципиальная схема и характеристика срабатывания АВ показаны на рис. 6.

а б

Рисунок 6 – Схема (а) и защитная характеристика (б) автоматического выключателя: 1 – силовые контакты; 2 – механизм свободного расцепления; 3 – трансформатор тока для измерения утечки; 4 – электронный усилитель-преобразователь; 5 – кнопка «Тест» для проверки исправности; 6 – защищаемый электроприемник; 7 – время-токовая характеристика срабатывания; 8 – граница зоны фибрилляции сердца.

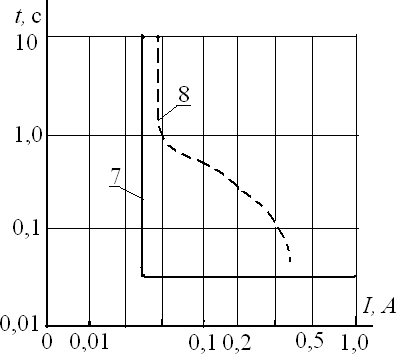

Устройство силового автоматического выключателя наглядно показано на рис. 7. В его основе лежат два главных типа расцепителей, объединенных в одном корпусе (комбинированный расцепитель):

- Тепловой расцепитель (13) — представляет собой биметаллическую пластину, которая медленно изгибается при протекании тока, превышающего номинальный. Он обеспечивает защиту от перегрузок с обратнозависимой выдержкой времени (чем больше ток, тем быстрее срабатывание).

- Электромагнитный расцепитель (14) — это соленоид (катушка), который при резком скачке тока (при коротком замыкании) мгновенно втягивает сердечник и воздействует на механизм отключения. Он обеспечивает практически мгновенную защиту от токов КЗ.

Рисунок 7 – Устройство автоматического выключателя серии ВА 04-36: 1 – основание; 2 – дугогасительная камера; 3, 4 – искрогасительные пластины; 5 – крышка корпуса; 6 – стальные пластины деионной решетки; 7, 8 – элементы кинематики; 9 – рукоятка управления; 10 – опорный рычаг; 11 – защелка механизма; 12 – отключающая рейка; 13 – термобиметаллическая пластина (тепловой расцепитель); 14 – электромагнитный расцепитель; 15 – гибкий проводник; 16 – токопровод; 17 – контактодержатель; 18 – подвижные контакты.

Современные, особенно промышленные, АВ могут оснащаться и другими видами расцепителей: электронными (с гибкой настройкой), расцепителями минимального напряжения, независимыми расцепителями для дистанционного отключения и другими.

3.2. Алгоритм расчета и выбора автоматического выключателя

Выбор автоматического выключателя — ответственная задача, регламентируемая ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003) для бытовых и аналогичных установок и другими стандартами для промышленных серий. Процесс выбора включает следующие шаги:

1) По номинальному напряжению:

UN авт ≥ UN сети

2) По номинальному току теплового расцепителя (IN расц): Номинальный ток АВ должен быть больше или равен расчетному току нагрузки, но при этом меньше длительно допустимого тока для защищаемого кабеля.

Iрасч ≤ IN расц ≤ Iдл.доп.кабеля

Для одиночного электродвигателя расчетный ток принимается равным его номинальному току (IN).

3) По току уставки электромагнитного расцепителя (току мгновенного срабатывания): Эта уставка должна быть отстроена от пусковых токов двигателей, чтобы избежать ложных отключений при запуске.

Iуст.КЗ ≥ kотс × Iпуск

Где kотс – коэффициент отстройки (обычно 1,25-1,4), Iпуск – максимальный пусковой ток в линии.

Для модульных автоматов эта уставка определяется типом характеристики срабатывания:

- Тип B: (3-5)×IN — для сетей с малыми пусковыми токами (освещение, розетки).

- Тип C: (5-10)×IN — самый распространенный, для смешанных нагрузок с умеренными пусковыми токами.

- Тип D: (10-20)×IN — для защиты двигателей, трансформаторов с высокими пусковыми токами.

4) По отключающей способности: Номинальная отключающая способность АВ (в кА) должна быть не меньше максимального тока трехфазного КЗ в точке его установки.

Icu ≥ Ik max(3)

5) Проверка на чувствительность:

Для автоматов с электромагнитным расцепителем (защита от КЗ) коэффициент чувствительности должен быть:

ksen = Ik min(1) / Iуст.КЗ ≥ 1,25…1,4

Где Ik min(1) – минимальный ток однофазного КЗ в конце линии. Это гарантирует, что даже самое слабое КЗ будет надежно отключено электромагнитным расцепителем.

4. Технологии дугогашения: укрощение плазмы в коммутационных аппаратах

При размыкании контактов под нагрузкой, особенно при отключении токов КЗ, между ними возникает электрическая дуга — устойчивый плазменный разряд с температурой в тысячи градусов. Если эту дугу не погасить принудительно и быстро, она может разрушить аппарат и вызвать пожар. Поэтому дугогасительная система является важнейшей частью любого выключателя.

4.1. Виды систем дугогашения в АВ

В автоматических выключателях низкого напряжения наиболее распространена деионная решетка. Она состоит из набора коротких стальных пластин, установленных параллельно друг другу (см. поз. 6 на рис. 7). Магнитное поле, создаваемое током дуги, затягивает ее внутрь решетки. Там дуга дробится на множество коротких дуг, каждая из которых горит между двумя соседними пластинами. Суммарное падение напряжения на этих коротких дугах становится настолько большим, что превышает напряжение сети, и дуга гаснет.

В более мощных аппаратах и высоковольтных выключателях применяются и другие технологии:

- Воздушное дутье: Поток сжатого воздуха буквально «выдувает» дугу.

- Электромагнитное дутье: Специальная катушка создает мощное магнитное поле, которое растягивает дугу, охлаждает ее и приводит к разрыву.

- Элегазовое (SF6) и масляное гашение: Дуга горит в среде специального газа или масла, которые интенсивно деионизируют ее ствол.

- Вакуумное гашение: Самая передовая технология, где дуга горит в глубоком вакууме.

4.2. Особенности процесса гашения дуги в вакуумных камерах

Гашение дуги в вакуумной дугогасительной камере (ВДК) происходит в среде с чрезвычайно низким давлением (глубокий вакуум). При размыкании контактов возникает дуга, которая существует за счет паров металла, испаряющихся с поверхности самих контактов. После того, как переменный ток проходит через нулевое значение, дуга гаснет, и пары металла мгновенно конденсируются на холодных поверхностях. Так как в межконтактном промежутке практически нет молекул газа, электрическая прочность вакуума восстанавливается за микросекунды, предотвращая повторное зажигание дуги.

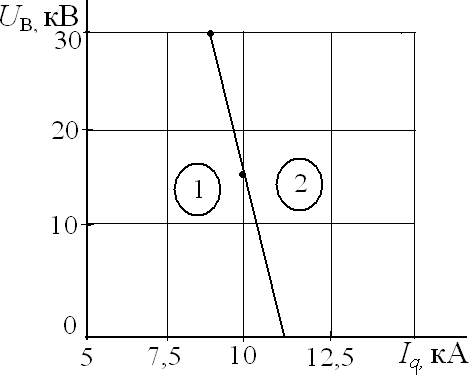

Рисунок 8 – График зависимости восстанавливающегося напряжения от тока отключения для вакуумной дугогасительной камеры. Зона 1 — область успешного гашения дуги, Зона 2 — область отказов.

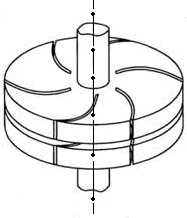

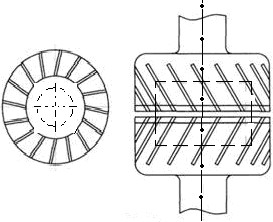

При малых токах дуга в вакууме носит диффузный (рассеянный) характер. Однако при больших токах она может сжаться в тонкий шнур, создавая локальный перегрев контактов. Чтобы этого избежать, применяют контакты специальной формы (спиральные или чашеобразные), которые за счет взаимодействия тока с собственным магнитным полем заставляют дугу быстро вращаться по поверхности контактов, распределяя тепловую нагрузку.

Рисунок 9 – Эскиз контактной системы типа «спиральный лепесток», обеспечивающей вращение дуги

Рисунок 10 – Эскиз контактной системы чашеобразного типа с аксиальным магнитным полем

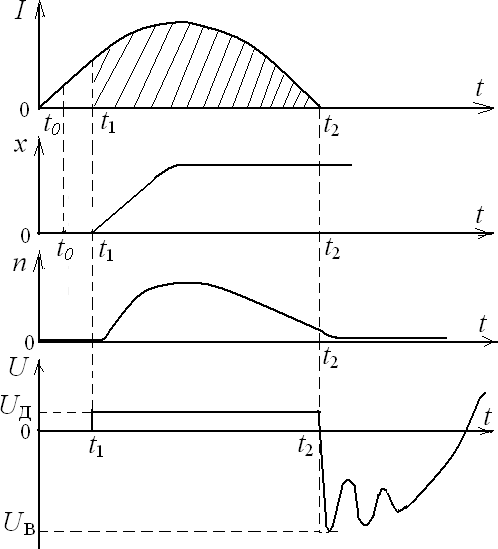

Процесс отключения тока в вакууме происходит чрезвычайно быстро, что иллюстрируют осциллограммы на рис. 11. Вакуумные выключатели обладают огромным ресурсом, не требуют обслуживания, они компактны и экологичны, что делает их доминирующей технологией в сетях среднего напряжения (6-35 кВ).

Рисунок 11 – Осциллограммы процессов при отключении переменного тока в вакуумной камере: I – ток, х – ход контактов, п – концентрация паров металла, U – напряжение.

5. Сравнительный анализ: Плавкий предохранитель vs. Автоматический выключатель

Для наглядности сведем ключевые различия между двумя основными типами защитных аппаратов в сравнительную таблицу.

| Критерий сравнения | Плавкий предохранитель | Автоматический выключатель |

|---|---|---|

| Принцип действия | Одноразовый, разрушение плавкой вставки при сверхтоке. | Многоразовый, электромеханическое размыкание контактов. |

| Стоимость | Очень низкая начальная стоимость. | Значительно выше, чем у предохранителя на тот же ток. |

| Возможность повторного использования | Отсутствует. Требуется замена плавкой вставки или всего предохранителя. | Полная. Достаточно повторно взвести рукоятку управления. |

| Функционал защиты | Защита только от сверхтоков (перегрузка и КЗ). | Комплексная защита: перегрузка, КЗ, возможно падение напряжения, ток утечки (в АВДТ). |

| Защита от неполнофазного режима | Не обеспечивает. Возможно перегорание только в одной фазе. | Обеспечивает. Гарантированное одновременное отключение всех фаз. |

| Безопасность эксплуатации | Более низкая. Риск установки «жучков», получения ожога при замене. | Высокая. Исключена возможность неправильной калибровки, безопасное управление. |

| Токоограничение при КЗ | Очень высокое. Способен сработать быстрее, чем ток КЗ достигнет пика. | Ниже, чем у предохранителей, особенно у нетокоограничивающих серий. |

| Индикация состояния | Требуется визуальный осмотр или прозвонка для определения сработавшего предохранителя. | Четкая индикация положения рукоятки («Вкл» / «Откл» / «Авария»). |

6. Интересные факты из мира электрозащиты

- Температура дуги. Температура плазмы в электрической дуге при коротком замыкании может достигать 15 000 — 20 000 °C, что в несколько раз превышает температуру поверхности Солнца (около 6 000 °C).

- Опасный «жучок». Самодельная замена сгоревшего предохранителя (кусок проволоки, «жучок») — одна из самых частых причин пожаров, связанных с электропроводкой. Такой «предохранитель» не сработает при перегрузке, что приведет к перегреву и воспламенению изоляции проводов.

- Скорость вакуума. Вакуумный выключатель способен полностью погасить дугу и разорвать цепь с током в десятки тысяч ампер всего за 10-20 миллисекунд после расхождения контактов.

- Селективность — залог надежности. Правильно настроенная селективная защита подобна работе спецслужб: при возникновении проблемы «обезвреживается» только виновник (ближайший к КЗ аппарат), а вся остальная система продолжает работать в штатном режиме.

Заключение: Взгляд в будущее защитных технологий

Выбор и правильный расчет защитной аппаратуры — это фундамент надежности и безопасности любой электрической системы. Если плавкие предохранители остаются экономичным и эффективным решением для защиты отдельных цепей с предсказуемой нагрузкой, то автоматические выключатели сегодня являются безоговорочным стандартом для большинства применений, предлагая гибкость, многофункциональность и высочайший уровень безопасности.

Развитие технологий не стоит на месте. Будущее защитной аппаратуры лежит в области «умных» устройств. Уже сегодня существуют автоматические выключатели с микропроцессорным управлением, которые не только защищают сеть, но и измеряют десятки ее параметров (мощность, энергию, гармоники), ведут журналы событий и передают данные в системы SCADA или на смартфон пользователя. Интеграция с технологиями Интернета вещей (IoT) позволит создавать самодиагностирующиеся и адаптивные системы защиты, способные прогнозировать возможные сбои и работать на опережение, выводя надежность электроснабжения на принципиально новый уровень.