Содержание страницы

- 1. Выбор и обоснование исходного режима для механического расчета

- 2. Уравнение состояния провода и итерационный метод расчета напряжений

- 3. Особенности механического расчета грозозащитного троса

- 4. Сравнительный анализ расчетов провода и троса

- 5. Интересные факты из мира эксплуатации ВЛ

- 6. Часто задаваемые вопросы (FAQ)

- Заключение

Проектирование воздушных линий электропередачи (ВЛ) — это комплексная задача, где механическая надежность является одним из краеугольных камней, обеспечивающих бесперебойное и безопасное электроснабжение. Провода и тросы ВЛ постоянно подвергаются воздействию множества внешних факторов: от собственного веса и ветровых нагрузок до экстремальных температурных колебаний и образования гололеда. Исторически, с ростом протяженности и напряжения линий, инженерные методики расчета эволюционировали от эмпирических правил до сложных математических моделей, закрепленных в нормативных документах. В основе современного подхода лежит точное определение механических напряжений и стрел провеса для различных климатических условий, что гарантирует долговечность и безопасность эксплуатации ВЛ на протяжении всего срока службы.

В данной статье мы детально рассмотрим ключевые этапы механического расчета проводов и грозозащитных тросов, основываясь на общепринятых инженерных методиках и требованиях нормативных документов, таких как Правила устройства электроустановок (ПУЭ).

1. Выбор и обоснование исходного режима для механического расчета

Ключевым этапом в механическом расчете является определение исходного режима. Это фундаментальное понятие представляет собой четко зафиксированное состояние провода или троса, для которого известны три ключевых параметра: механическое напряжение (σ), температура окружающей среды (t) и удельная нагрузка (γ), действующая на провод. Исходный режим служит отправной точкой, или базисом, от которого, используя уравнение состояния, производятся расчеты напряжений и деформаций во всех прочих эксплуатационных режимах.

Согласно требованиям ПУЭ-7 (Глава 2.5 «Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ»), в качестве исходного принято выбирать наиболее неблагоприятный, тяжелый режим работы. Это такой режим, при котором механическое напряжение в материале провода достигает своего максимально допустимого значения [σ]. Такой подход гарантирует, что ни при каких других, менее суровых условиях, прочность провода не будет нарушена.

1.1. Концепция критических пролетов

Для корректного выбора наиболее тяжелого режима используется аналитический инструмент — понятие критических пролетов (lk). Критический пролет — это такая теоретическая длина пролета, при которой два различных климатических фактора (например, низкая температура и гололедно-ветровая нагрузка) оказывают равнозначное по опасности влияние на величину механического напряжения в проводе. Расчет и сравнение критических пролетов с реальной (расчетной) длиной пролета линии позволяет однозначно определить, какой из экстремальных режимов является доминирующим и должен быть принят за исходный. Определяются три типа критических пролетов.

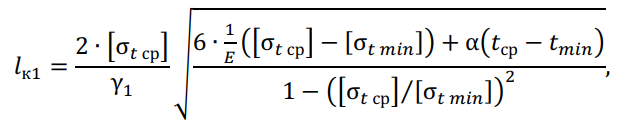

Первый критический пролет (lk1)

Это граничная длина пролета, при которой напряжения в проводе, обусловленные среднегодовой температурой и минимальной (зимней) температурой, достигают своих соответствующих допустимых значений. Физически, этот пролет разграничивает области, где доминирует либо эффект охлаждения (для коротких пролетов), либо собственный вес провода (для длинных). Рассчитывается по формуле:

где:

- E — модуль упругости Юнга для материала провода, ×104 Н/мм2 (например, для алюминия E ≈ 6.3×104 Н/мм2, для стали E ≈ 20×104 Н/мм2);

- α — температурный коэффициент линейного расширения, град-1;

- tср — среднегодовая температура, °C;

- tmin— минимальная температура (температура холодной пятидневки), °C;

- [σt ср]- допустимое напряжение при среднегодовой температуре, Н/мм2;

- [σt min]- допустимое напряжение при низшей температуре, Н/мм2.

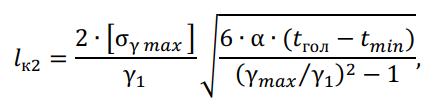

Второй критический пролет (lk2)

Представляет собой длину пролета, при которой напряжения в проводе в режиме максимальной гололедно-ветровой нагрузки и в режиме минимальной температуры одновременно равны их допустимым значениям. Этот параметр помогает определить, что опаснее для данной длины пролета: обледенение с ветром или экстремальный мороз. Формула для расчета, м:

где:

- tгол — температура в режиме гололеда (обычно принимается -5 °C или -10 °C согласно ПУЭ), °C;

- [σγ max]- допустимое напряжение при наибольшей нагрузке, Н/мм2.

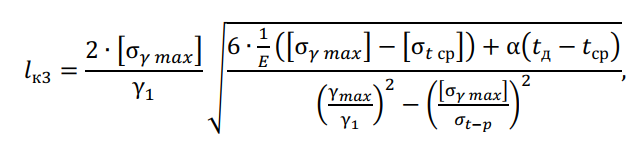

Третий критический пролет (lk3)

Это длина пролета, при которой напряжения достигают допустимых значений одновременно в режиме среднегодовой температуры и в режиме наибольшей нагрузки. Позволяет сравнить влияние веса провода при средней температуре и комбинированного воздействия гололеда и ветра. Определяется по формуле, м:

1.2. Выбор исходного режима

После расчета всех трех критических пролетов (lk1, lk2, lk3), их значения сравниваются с расчетной длиной пролета (lр) проектируемой ВЛ. Выбор исходного режима производится на основе анализа этих соотношений. Например, для одного из распространенных случаев, когда выполняются условия:

lk1 — мнимый (корень из отрицательного числа, что означает режим низшей температуры никогда не будет доминирующим над среднегодовым), lk3 > lk2, и lр > lk3.

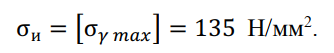

Из этих условий логически следует, что для данной длины пролета наиболее опасным является режим максимальной нагрузки. Следовательно, за исходный принимается именно он, с параметрами:

- Исходная удельная нагрузка: γи = γmax = 82,48 ∙ 10−3 Н/(м·мм2);

- Исходная температура: tи = tгол = −5℃;

- Исходное напряжение: оно принимается равным допустимому напряжению при наибольшей нагрузке:

Этот строго формализованный подход позволяет избежать субъективности и гарантирует, что расчеты будут вестись от наиболее критичной точки, обеспечивая необходимый запас прочности.

2. Уравнение состояния провода и итерационный метод расчета напряжений

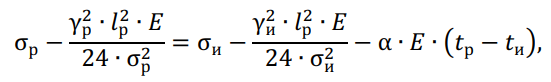

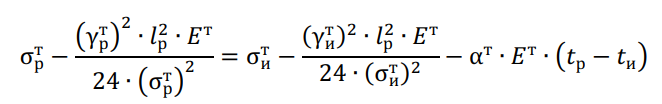

Для вычисления напряжений в проводе при любых других климатических условиях, отличных от исходного режима, применяется фундаментальный инструмент — уравнение состояния провода. Это уравнение математически связывает механическое напряжение, удельную нагрузку и температуру между двумя любыми состояниями провода (например, между исходным и расчетным).

где:

- σи, γи, tи — напряжение в проводе (Н/мм2), удельная нагрузка (Н/м·мм2) и температура (°C) в исходном режиме;

- σр, γр, tр — те же параметры в рассчитываемом режиме;

- l — расчетная длина пролета, м;

- E, α — физические константы материала провода: модуль упругости и температурный коэффициент линейного расширения.

2.1. Численное решение: Метод касательных (метод Ньютона)

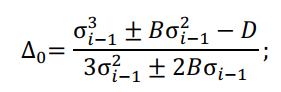

Уравнение состояния является кубическим относительно искомого напряжения σр, что делает его прямое аналитическое решение громоздким. На практике для его решения широко применяются численные итерационные методы, наиболее распространенным из которых является метод касательных (также известный как метод Ньютона-Рафсона). Этот метод позволяет быстро и с высокой точностью найти корень уравнения.

Алгоритм решения выглядит следующим образом:

- Начальное приближение: Задаемся начальным (нулевым) приближением искомого напряжения σ0. В качестве σ0 можно взять напряжение исходного режима или другое разумное значение.

- Вычисление поправки: Определяем поправку (∆), разделив значение функции F(σ) в точке σn на значение ее первой производной F'(σ) в той же точке.

- Коррекция напряжения: Находим новое, более точное значение напряжения, вычитая поправку из предыдущего значения:

- Проверка сходимости: Выполняем проверку завершения итерационного процесса. Если абсолютное значение поправки меньше заданной точности (|∆| ≤ ε, где ε — малая величина, например, 0.01), то расчет считается завершенным. В противном случае, новое значение σn+1 принимается за текущее приближение, и расчет повторяется с шага 2.

Этот алгоритм последовательно применяется для нахождения напряжений в ключевых расчетных режимах:

- Режим низшей температуры: искомое напряжение σр = σt min.

- Режим среднегодовой температуры: искомое напряжение σр = σt ср.

- Режим наибольшей нагрузки: σр = σγ max (этот расчет является проверочным и должен совпадать с исходным, если этот режим был выбран как исходный).

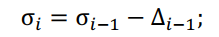

2.2. Проверка механической прочности и расчет стрелы провеса

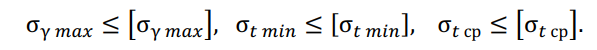

После определения расчетных напряжений (σр) для каждого режима, необходимо выполнить проверку их соответствия допустимым значениям [σ], установленным нормативными документами:

Успешное выполнение данных условий подтверждает, что запас механической прочности провода является достаточным для безопасной эксплуатации в заданных климатических условиях проектируемой линии.

Расчет стрелы провеса

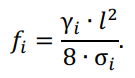

Стрела провеса (f) — это вертикальное расстояние между низшей точкой провода в пролете и прямой, соединяющей точки его подвеса. Этот параметр является критически важным для обеспечения безопасных расстояний до земли, пересекаемых объектов (дорог, зданий, других линий) и предотвращения схлестывания проводов. Расчет стрелы провеса для любого режима производится по классической формуле:

Наибольшие стрелы провеса обычно наблюдаются в режимах высшей температуры (из-за максимального линейного удлинения) и режима гололеда (из-за максимальной весовой нагрузки).

Проверка габаритов

После расчета стрел провеса выполняется обязательная проверка соблюдения вертикальных габаритов — минимально допустимых расстояний от низшей точки провода до земли или пересекаемых сооружений. Эта проверка выполняется по условиям:

![]()

Если расчетное расстояние Hрасч больше или равно нормативному Hдоп, то габарит считается обеспеченным. В противном случае, необходимо вносить изменения в проект (например, увеличивать высоту опор).

Итоговые результаты расчетов для всех климатических режимов удобно свести в таблицу для анализа.

Таблица 1. Сводные параметры механического состояния провода в различных климатических режимах

| Климатический режим | Температура t, °C |

Удельная нагрузка γ×10-3, Н/(м·мм2) |

Расчетное напряжение σ, Н/мм2 |

Стрела провеса f, м |

Допустимое напряжение [σ], Н/мм2 |

Допустимый габарит [f], м |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Режим низшей температуры | -25 | 34,67 | 107,79 | — | 135 | — |

| Режим среднегодовой температуры | 0 | 34,67 | 83,36 | — | 90 | — |

| Режим наибольшей нагрузки | -5 | 82,48 | 135 | — | 135 | — |

| Режим гололёда (без ветра) | -5 | 79,04 | 131,9 | 4,76 | — | 6,6 |

| Режим высшей температуры | 30 | 34,67 | 63,39 | 4,34 | — | 6,6 |

| Грозовой режим | 15 | 34,67 | 72,19 | 3,81 | — | — |

3. Особенности механического расчета грозозащитного троса

Грозозащитный трос, подвешиваемый в верхней части опор ВЛ, выполняет важнейшую функцию защиты фазных проводов от прямых ударов молнии. Его механический расчет во многом аналогичен расчету проводов, но имеет ключевую особенность: его положение и стрела провеса должны быть строго скоординированы с положением верхних фазных проводов для обеспечения надежного защитного угла.

Исходной точкой для расчета троса часто служит грозовой режим (температура +15 °C, без ветра и гололеда). Стрела провеса троса в этом режиме (fгрт) должна быть меньше стрелы провеса провода (fгрп) на определенную величину, зависящую от конструкции опоры и расположения элементов.

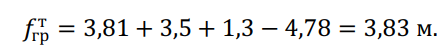

Стрела провеса троса в грозовом режиме определяется по выражению, м:

![]()

где:

- fгрп — стрела провеса провода в грозовом режиме, м;

- Lиз — длина гирлянды изоляторов, м;

- h1 — вертикальное расстояние от точки подвеса гирлянды верхнего провода до точки подвеса троса на опоре, м.

С учетом приведенных выше данных получим:

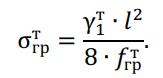

Зная требуемую стрелу провеса, можно найти напряжение в тросе в грозовом режиме (которое станет исходным для троса) по обратному соотношению, Н/мм2:

Далее, приняв грозовой режим за исходный для троса, выполняется расчет напряжений в остальных режимах (низшей температуры, среднегодовой, наибольшей нагрузки) с использованием того же уравнения состояния и итерационного метода, что и для провода.

где ![]()

Режим наибольшей нагрузки:

![]()

Режим низшей температуры:

![]()

Режим среднегодовой температуры:

![]()

В завершение проводится проверка условий прочности троса для всех расчетных режимов:

Если все условия выполняются, это означает, что механическая прочность грозозащитного троса и его расположение относительно проводов обеспечивают надежную и безопасную работу линии электропередачи.

4. Сравнительный анализ расчетов провода и троса

Хотя методология расчета для токопроводящего провода и грозозащитного троса едина, цели и ключевые критерии имеют существенные отличия, которые важно понимать для комплексного проектирования ВЛ.

| Характеристика | Фазовый провод | Грозозащитный трос |

|---|---|---|

| Основная функция | Передача электрической энергии. | Защита от прямых ударов молнии. В современных линиях часто совмещает функцию с каналом связи (трос со встроенным оптоволокном — OPGW). |

| Ключевой критерий расчета | Непревышение допустимых механических напряжений в материале и обеспечение габаритов до земли/объектов. | Обеспечение необходимого защитного угла по отношению к фазным проводам, что достигается поддержанием меньшей стрелы провеса. |

| Определение исходного режима | Выбирается наиболее тяжелый режим из трех (макс. нагрузка, мин. температура, среднегодовая) на основе анализа критических пролетов. | Часто задается грозовым режимом (+15°C), где его стрела провеса вычисляется относительно стрелы провеса провода. |

| Материалы | Алюминий, сталеалюминиевые провода (АС), современные композитные провода (ACCC, ACCR). | Стальные оцинкованные канаты, сталеалюминиевые, OPGW. Обладают более высоким модулем упругости и прочностью. |

5. Интересные факты из мира эксплуатации ВЛ

- «Пляска» проводов: При сочетании умеренного ветра и гололеда на проводах некруглого сечения может возникнуть опасное явление — аэродинамическая пляска. Провод начинает совершать низкочастотные колебания большой амплитуды (до нескольких метров), что может привести к их схлестыванию и коротким замыканиям.

- Эолова вибрация: Даже слабый, но стабильный ветер, обтекая провод, создает за ним вихри, вызывающие высокочастотную вибрацию малой амплитуды. Эта вибрация опасна тем, что приводит к усталостному разрушению металла в местах крепления провода к арматуре. Для борьбы с ней на провода устанавливают специальные гасители вибрации (демпферы Стокбриджа).

- Оптоволокно в «громоотводе»: Современные грозозащитные тросы (OPGW — Optical Ground Wire) содержат внутри стальных повивов оптические волокна. Это позволяет использовать инфраструктуру ЛЭП для создания высокоскоростных магистральных линий связи, решающих сразу две задачи.

- Влияние нагрева током: В расчетах часто не учитывается нагрев провода протекающим по нему током. Однако в режимах максимальной нагрузки этот нагрев может вызвать дополнительное удлинение и увеличение стрелы провеса, что особенно критично для линий, работающих на пределе пропускной способности.

6. Часто задаваемые вопросы (FAQ)

- Вопрос: Почему нельзя просто сильнее натянуть провод, чтобы уменьшить стрелу провеса?

- Ответ: Сильное натяжение приводит к резкому росту механического напряжения в проводе и, что более важно, к огромным горизонтальным нагрузкам на опоры ВЛ. Это потребует установки более мощных и дорогих опор. Инженерный расчет — это всегда поиск экономического и технического компромисса между стрелой провеса и нагрузкой на опоры.

Вопрос: Что произойдет, если исходные климатические данные для расчета (температура, ветер, гололед) окажутся неверными?

- Ответ: Это одна из главных опасностей при проектировании. Если реальные условия окажутся суровее расчетных, напряжение в проводе может превысить допустимое, что приведет к его необратимой деформации (вытяжке) или даже обрыву. Поэтому для сбора климатических данных используются многолетние метеонаблюдения, а в расчеты закладываются нормативные коэффициенты запаса прочности.

Вопрос: Как современные программные комплексы помогают в расчетах?

- Ответ: Современные САПР для проектирования ВЛ (например, PLS-CADD) полностью автоматизируют описанные итерационные расчеты. Инженер задает параметры линии (трассу, тип опор, марку провода), климатические условия, а программа автоматически рассчитывает напряжения и стрелы провеса во всех режимах, выполняет проверку габаритов, оптимизирует расстановку опор и формирует проектную документацию. Это многократно ускоряет процесс и снижает риск человеческой ошибки.

Вопрос: Почему для разных пролетов одной и той же линии исходный режим может быть разным?

- Ответ: Как показывает анализ критических пролетов, доминирующий фактор опасности зависит от длины пролета. На коротких пролетах (меньше lk1, lk2) наибольшие напряжения часто возникают при морозе из-за сильного температурного сжатия. На длинных пролетах доминирующим фактором становится вес провода с гололедом. Поэтому для анкерного участка с пролетами разной длины может потребоваться расчет по нескольким исходным режимам.

Заключение

Механический расчет проводов и тросов является критически важным элементом проектирования надежных и безопасных воздушных линий электропередачи. Рассмотренная методика, основанная на выборе наиболее тяжелого исходного режима через анализ критических пролетов и решении уравнения состояния провода, представляет собой проверенный временем инженерный стандарт. Этот подход, закрепленный в таких нормативных документах как ПУЭ, позволяет системно учесть все многообразие климатических воздействий и обеспечить необходимый запас прочности всех элементов ВЛ.

Точность исходных данных, корректность применения математического аппарата и строгое следование нормативным требованиям являются залогом того, что спроектированная линия электропередачи будет служить десятилетиями, успешно противостоя любым погодным вызовам.