Содержание страницы

- Краткая история: от случайного открытия до целенаправленного синтеза

- Феррожидкость vs. Магнитореологическая жидкость: ключевые различия

- Феномен суперпарамагнетизма: сердце магнитных жидкостей

- Термомагнитная конвекция: управление тепловыми потоками

- Состав и методы стабилизации феррожидкостей

- Практическое применение магнитных жидкостей

- Герметизаторы и уплотнения

- Перспективы в медицине: от диагностики до терапии

- Заключение

Представьте себе жидкость, которая оживает под действием магнита, формируя причудливые пики и узоры, словно твердое тело. Это не научная фантастика, а реальность, воплощенная в магнитных жидкостях, также известных как феррожидкости. Эти удивительные материалы представляют собой стабильные коллоидные системы, где мельчайшие ферро- или ферримагнитные наночастицы (размером всего 2–20 нм) равномерно распределены в жидкой основе. В качестве основы могут выступать как органические соединения (масла, керосин), так и неорганические, включая обычную воду.

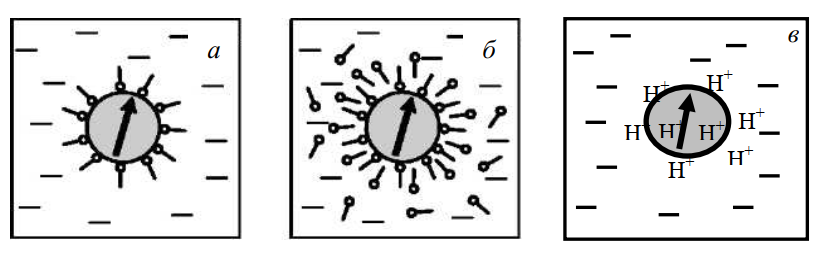

Ключ к их стабильности — уникальная «броня» из молекул поверхностно-активного вещества (ПАВ), которая окутывает каждую наночастицу. Этот защитный слой, как показано на Рис. 1, предотвращает их слипание (агломерацию) под действием сил межмолекулярного и магнитного притяжения. В результате получается двухфазная, но ведущая себя как гомогенная, среда, обладающая сверхчувствительностью к внешним магнитным полям.

Рис. 1. Принципиальная схема строения магнитных жидкостей: наноразмерные магнитные частицы (2–20 нм) с оболочкой из ПАВ находятся в однодоменном состоянии. Векторы намагниченности, обозначенные стрелками, хаотично ориентированы в отсутствие внешнего поля.

Краткая история: от случайного открытия до целенаправленного синтеза

Хотя сам термин «магнитные жидкости» был введен Стивеном Пейпеллом из NASA в середине 1960-х годов для решения задачи управления топливом в условиях невесомости, история наблюдения подобных систем началась гораздо раньше. Еще в 1931 году американский физик Фрэнсис Биттер, изучая структуру магнитных доменов, использовал для их визуализации суспензию из микроскопических ферромагнитных частиц. Он наносил ее на поверхность кристалла и под микроскопом наблюдал, как частицы концентрируются на границах доменов, делая их видимыми. Однако те ранние суспензии были нестабильны и быстро расслаивались.

Именно работы Пейпелла и его коллег позволили создать по-настоящему устойчивые коллоидные растворы, которые не оседали и сохраняли свои свойства в течение долгого времени, открыв дорогу для их практического применения.

Феррожидкость vs. Магнитореологическая жидкость: ключевые различия

Крайне важно отличать магнитные (ферро-) жидкости от магнитореологических (МР) жидкостей. Несмотря на схожий принцип — управление свойствами жидкости с помощью поля, — их физика и поведение кардинально различаются.

- Размер частиц: В феррожидкостях используются наночастицы (3–20 нм). В МР-жидкостях — микрочастицы (1–10 мкм), которые в сотни раз крупнее.

- Стабильность: Благодаря наноразмеру, частицы в феррожидкости постоянно находятся во взвешенном состоянии за счет броуновского движения. Энергия теплового движения сопоставима с энергией их магнитного притяжения, что предотвращает оседание и слипание. МР-жидкости, напротив, нестабильны и со временем расслаиваются под действием гравитации.

- Реакция на поле: При воздействии магнитного поля МР-жидкость практически мгновенно «затвердевает», превращаясь в вязкоупругое тело из-за формирования цепочечных структур из частиц. Феррожидкость же остается текучей. На нее действует объемная сила, втягивающая ее в область с наибольшей напряженностью поля, но ее вязкость меняется незначительно.

После снятия поля феррожидкость полностью восстанавливает свои первоначальные свойства. МР-жидкости требуют механического перемешивания (передиспергирования) для возврата в исходное состояние.

Феномен суперпарамагнетизма: сердце магнитных жидкостей

Еще одной фундаментальной особенностью феррожидкостей является суперпарамагнетизм. Этот эффект возникает, когда размер ферромагнитной частицы становится настолько малым (ниже критического), что ее разделение на несколько магнитных доменов становится энергетически невыгодным. В результате каждая наночастица представляет собой единый магнитный домен с постоянным магнитным моментом.

В отсутствие внешнего поля тепловые флуктуации заставляют магнитные моменты этих наночастиц хаотически и непрерывно менять свою ориентацию. Жидкость в целом не проявляет магнитных свойств. Однако при приложении внешнего поля моменты всех частиц мгновенно выстраиваются вдоль его силовых линий, и жидкость сильно намагничивается. После снятия поля они так же мгновенно возвращаются в хаотичное состояние. Это означает, что феррожидкости обладают практически нулевой остаточной намагниченностью и коэрцитивной силой, ведя себя как идеальные парамагнетики, но с магнитной восприимчивостью, которая в десятки тысяч раз (~104) превышает восприимчивость обычных парамагнитных жидкостей при комнатной температуре (при условии, что Т < Тс, где Тс — точка Кюри для материала частиц).

Термомагнитная конвекция: управление тепловыми потоками

Магнитная восприимчивость феррожидкостей сильно зависит от температуры. При нагреве выше точки Кюри (Тс) она резко падает, и жидкость практически теряет магнитные свойства. На этом основано явление термомагнитной конвекции. Если создать в объеме жидкости неоднородное магнитное поле и градиент температур, то более холодные слои (T < Тс) с высокой восприимчивостью будут втягиваться в область сильного поля, вытесняя оттуда горячие и менее магнитные слои (T > Тс). Возникает интенсивное конвективное движение, которое можно контролировать, изменяя параметры магнитного поля. Этот эффект может в разы превосходить естественную гравитационную конвекцию и перспективен, например, для создания систем охлаждения силовых трансформаторов, где используется феррожидкость на основе трансформаторного масла.

Состав и методы стабилизации феррожидкостей

Концентрация магнитной фазы в феррожидкостях может варьироваться, достигая 25% по объему. Наибольшее распространение получили частицы магнетита (Fe3O4), но также используются ферриты, чистые металлы (кобальт, никель, железо) и их сплавы. Жидкой основой служат вода, керосин, углеводороды, силиконовые жидкости, трансформаторные и вакуумные масла. Для создания токопроводящих феррожидкостей в качестве дисперсионной среды применяют ртуть или сплавы на основе галлия, а в качестве частиц — железо или кобальт.

Как упоминалось ранее, ключом к долгосрочной стабильности является предотвращение агломерации частиц. Эта задача решается с помощью стабилизаторов, создающих защитные оболочки. Существует несколько основных механизмов стабилизации, показанных на Рис. 2.

Рис. 2. Основные типы стабилизации магнитных жидкостей: а – одиночная стерическая; б – двойная стерическая; в – ионная (электростатическая).

- Стерическая стабилизация (Рис. 2, а): Применяется в неполярных органических средах (керосин, толуол). На поверхности частиц хемосорбируется один слой ПАВ, например, олеиновой кислоты (С18Н34О2). Длинные углеводородные «хвосты» молекул ПАВ создают пространственное препятствие (стерическое отталкивание), не давая частицам сблизиться на расстояние, где начинают действовать силы притяжения.

- Двойная стерическая стабилизация (Рис. 2, б): Необходима в полярных средах (включая воду). Чтобы предотвратить «смывание» (десорбцию) первого слоя ПАВ, на него физически адсорбируют второй слой ПАВ, молекулы которого лучше взаимодействуют с полярным растворителем.

- Электростатическая (ионная) стабилизация (Рис. 2, в): Реализуется в водных средах. На поверхности частиц создается электрический заряд (например, за счет ионов H+, OH— или цитрат-ионов). В результате все частицы приобретают одноименный заряд и отталкиваются друг от друга благодаря силам электростатического отталкивания. Такие жидкости очень чувствительны к изменению pH и ионному составу раствора.

В биомедицинских приложениях широкое распространение получило покрытие наночастиц различными биосовместимыми полимерами (например, декстраном). Это не только обеспечивает стабильность в биологических средах, но и позволяет «пришивать» к поверхности частиц молекулы лекарств или антитела для адресной доставки.

Практическое применение магнитных жидкостей

Уникальное сочетание текучести и управляемых магнитных свойств открыло для феррожидкостей множество областей применения — от тяжелой промышленности до точного приборостроения.

Магнитожидкостная сепарация

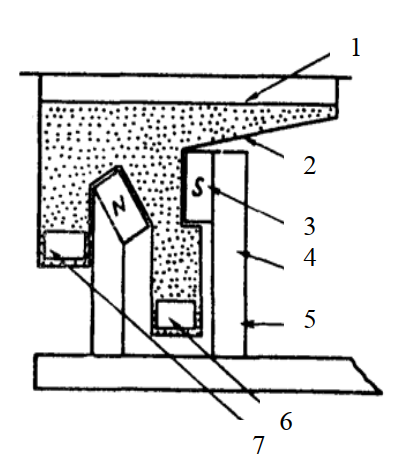

Сила, действующая на объем магнитной жидкости, пропорциональна градиенту магнитного поля (F ~ M ∙ ∇H). В неоднородном поле жидкость ведет себя так, будто ее плотность меняется. Это позволяет создавать эффект «магнитной левитации». Помещенные в такую жидкость немагнитные тела будут всплывать или тонуть в зависимости от их собственной плотности и локальной «кажущейся» плотности жидкости. Данный принцип используется в установках для высокоточной сепарации цветных металлов, алмазов или пластиков по плотности, как показано на Рис. 3. Такие системы позволяют разделять материалы с очень близкими значениями плотности, что невозможно сделать традиционными методами. Данная технология является узкоспециализированной и дополняет более общие методы магнитной сепарации, регламентированные, например, ГОСТ 10512-93 (Сепараторы магнитные железоотделительные).

Рис. 3. Схема установки для магнитожидкостной сепарации немагнитного материала по плотности: 1 – магнитная жидкость; 2 – сепаратор; 3 – постоянный магнит; 4 – магнитопровод; 5 – суппорт (ползун); 6 – контейнер для осажденного материала; 7 – контейнер для всплывшего материала.

Герметизаторы и уплотнения

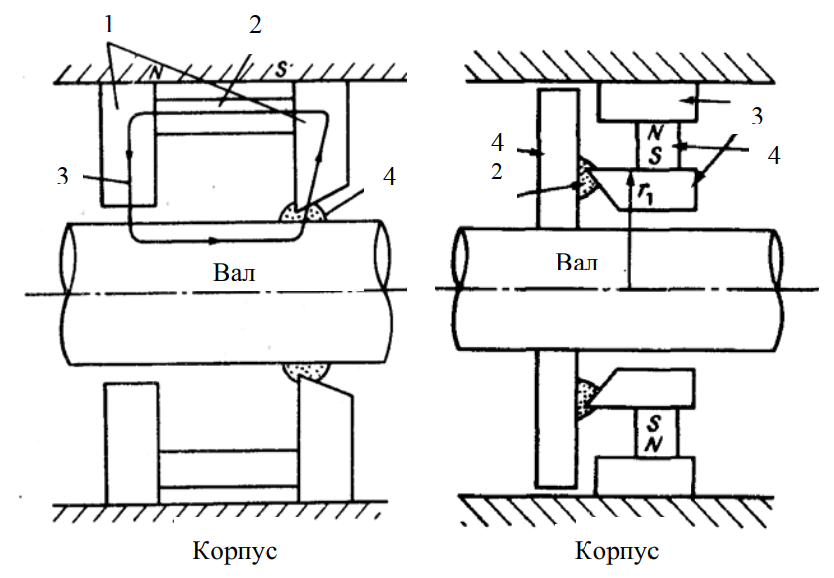

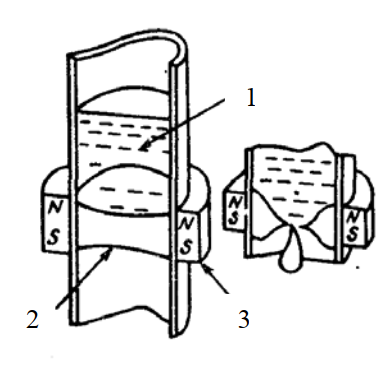

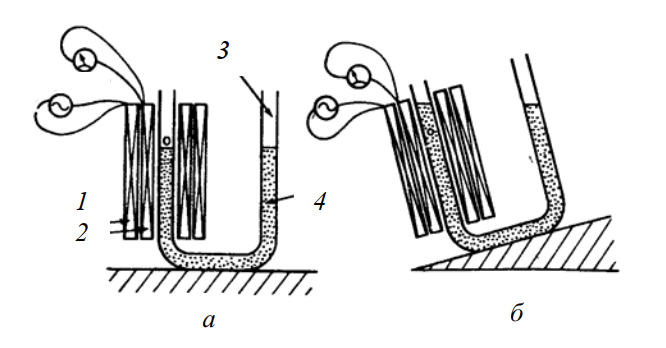

Одно из самых успешных коммерческих применений — магнитожидкостные герметизаторы (уплотнения) для вращающихся валов. В зазоре между валом и корпусом с помощью постоянного магнита создается сильное поле, которое удерживает «кольцо» из феррожидкости. Это жидкое уплотнение (Рис. 4) обеспечивает абсолютную герметичность, не создавая трения и износа.

Рис. 4. Схемы магнитожидкостных герметизаторов: размещение магнитной жидкости между валом и полюсным наконечником (а) и насадкой на вал и полюсным наконечником (б); 1 – полюсные наконечники; 2 – постоянный магнит; 3 – магнитный поток; 4 – насадка на вал; 5 – магнитная жидкость.

Такие уплотнения превосходят традиционные механические и сальниковые аналоги (общие термины и определения для которых содержатся в ГОСТ 8752-79 «Уплотнения валов») по ряду ключевых параметров:

- Высочайшая степень герметичности: Способны удерживать сверхвысокий вакуум (до 10-6 Па) и предотвращать утечки газов и жидкостей практически до нуля.

- Отсутствие трения и износа: Так как уплотняющим элементом является жидкость, нет изнашивающихся твердых частей, тепловыделения и шума. Это увеличивает срок службы и КПД механизма.

- Низкие требования к точности обработки: В отличие от механических уплотнений, не требуют идеальной обработки сопрягаемых поверхностей вала и корпуса.

Их применяют в вакуумной технике, турбинах, компьютерных жестких дисках (для защиты от пыли), а также в химических реакторах.

Демпфирующие устройства

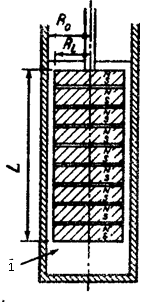

Вязкость феррожидкости можно контролировать магнитным полем. В демпферах (Рис. 5) поршень, состоящий из набора постоянных магнитов, движется в цилиндре, заполненном феррожидкостью. Сильное неоднородное поле от магнитов резко повышает эффективную вязкость жидкости в зазоре. При колебаниях поршня энергия вибраций эффективно рассеивается (диссипирует) за счет внутреннего трения в вязкой жидкости. Такие демпферы компактны, надежны и не требуют внешнего питания.

Рис. 5. Схема магнитожидкостного демпферного устройства: 1 – магнитная жидкость.

Клапаны и переключатели потоков

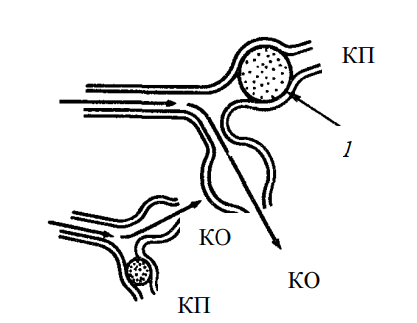

Порция магнитной жидкости, удерживаемая в определенном месте трубопровода внешним электромагнитом, может служить полностью герметичным клапаном без каких-либо механических частей (Рис. 6, Рис. 7). Управляя положением и силой магнита, можно открывать, закрывать или перенаправлять потоки жидкостей и газов. Такие клапаны отличаются высочайшей надежностью и отсутствием износа.

Рис. 6. Магнитожидкостный двухходовой клапан: 1 – шаровидный клапан из магнитной жидкости; КО – канал открыт; КП – канал перекрыт.

Рис. 7. Магнитожидкостный предохранительный клапан: 1 – перекрытая клапаном жидкая среда; 2 – магнитная жидкость; 3 – электромагнит.

Высокоточные датчики

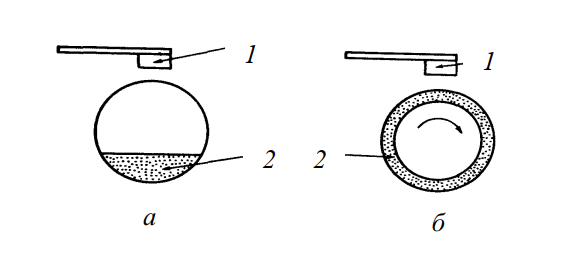

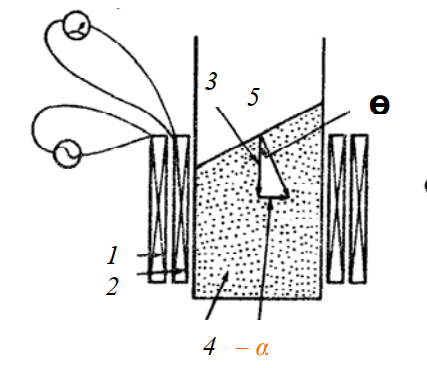

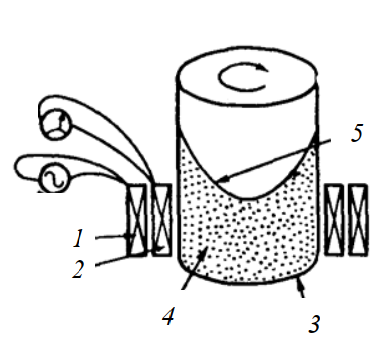

Отсутствие твердых движущихся частей делает феррожидкостные датчики чрезвычайно надежными и долговечными. Принцип их действия основан на том, что форма свободной поверхности жидкости изменяется под действием различных сил (центробежной, инерции, гравитации), что в свою очередь изменяет параметры катушки индуктивности, сердечником для которой служит сама жидкость.

- Датчики вращения (Рис. 8): При вращении центробежная сила распределяет жидкость по стенкам, что фиксируется магнитным сенсором.

- Датчики угла наклона (Рис. 9): При наклоне жидкость перетекает в U-образной трубке, изменяя индуктивность катушки на одном из ее колен.

- Акселерометры (Рис. 10): При ускорении a поверхность жидкости наклоняется на угол Ө, где tg Ө = – a/g (g — ускорение свободного падения). Это изменение также детектируется по изменению индуктивности. Такие датчики являются инновационной реализацией акселерометров, общие технические требования к которым могут быть описаны в таких стандартах, как ГОСТ Р 8.852-2013 (Акселерометры сейсмические).

- Датчики частоты вращения (Рис. 11): Поверхность жидкости принимает вогнутую форму (параболоид), кривизна которой зависит от скорости вращения, что влияет на сигнал с катушки.

Рис. 8. Центробежный датчик вращения объекта: а – состояние покоя; б – состояние вращения; 1 – магнитный датчик; 2 – магнитная жидкость.

Рис. 9. Датчик угла наклона объекта: 1 – первичная обмотка; 2 – вторичная обмотка; 3 – U-образная трубка; 4 – магнитная жидкость.

Рис. 10. Датчик ускорения объекта: 1 – первичная обмотка; 2 – вторичная обмотка; 3 – ускорение под действием силы тяжести g ; 4 – магнитная жидкость; 5 – поверхность жидкости.

Рис. 11. Датчик частоты вращения объекта: 1 – первичная обмотка; 2 – вторичная обмотка; 3 – вращающийся цилиндр; 4 – магнитная жидкость; 5 – поверхность жидкости.

Оптика и визуализация

В магнитном или электрическом поле феррожидкости приобретают свойства одноосных кристаллов, проявляя анизотропию (зависимость свойств от направления) вязкости, электро- и теплопроводности, а также оптических свойств (двулучепреломление, дихроизм). Эффекты в феррожидкостях на порядки (до 106 раз) сильнее, чем в обычных жидкостях, так как в поле ориентируются не отдельные молекулы, а целые наночастицы. Это открывает путь к созданию управляемых оптических затворов, модуляторов и фильтров. Также феррожидкости применяются для визуализации доменных структур на поверхности ферромагнетиков и для обнаружения скрытых дефектов в магнитных материалах.

Перспективы в медицине: от диагностики до терапии

Огромный потенциал магнитные жидкости демонстрируют в биомедицине. Благодаря возможности дистанционного управления с помощью внешних магнитных полей, они становятся идеальным инструментом для:

- Адресной доставки лекарств: Лекарственный препарат прикрепляется к биосовместимым наночастицам. После введения в кровоток частицы с помощью внешнего магнита концентрируются точно в области опухоли или воспаления, создавая высокую локальную концентрацию препарата и минимизируя его токсическое воздействие на здоровые ткани.

- Магнитной гипертермии: Наночастицы, сконцентрированные в опухоли, нагреваются переменным магнитным полем. Локальный нагрев до 42–45 °C вызывает гибель раковых клеток, которые более чувствительны к температуре, чем здоровые.

- Контрастных агентов для МРТ: Феррожидкости могут служить высокоэффективными контрастными веществами для магнитно-резонансной томографии, улучшая визуализацию органов и тканей.

- «Магнитных пробок»: Возможность герметизации внутренних повреждений сосудов или органов для временной остановки кровотечения.

Заключение

Магнитные жидкости — это яркий пример того, как фундаментальные исследования в области физики коллоидных систем и магнетизма приводят к созданию материалов с поистине революционными свойствами. Сочетая в себе текучесть жидкости и способность управляться магнитным полем как твердое тело, они уже нашли применение в десятках областей — от вакуумных уплотнений и систем сепарации до высокоточных сенсоров и амортизаторов. Продолжающиеся исследования, особенно в области биомедицины и создания «умных» материалов, обещают в будущем еще более фантастические применения этих удивительных нанотехнологических систем.